Antes de la catástrofe, yo era una bartender

¿Los recuerdan? Se llamaban bares, y allí íbamos antes de esta maldita pandemia a oír música, a conversar, a celebrar. O nada más a pasar el rato, a estar solos o a encontrarnos con los de siempre, a beber porque sí. ¿Qué va a pasar con los bares? Mientras todo se aclara un poco o se acaba de empañar, este relato desde detrás de la barra.

ina solía saludarme con besos mojados en la boca. Me repetía historias de sus gatos al oído, y cuando pronunciaba mi nombre le gustaba estirar mucho una a. La noche del 4 de julio estaba mirando fuegos artificiales en un parque del bajo Manhattan y de repente Nina me gritó por detrás: “¡Maaaaarcela, estás viva!”. Llevaba una peluca verde limón que le hacía juego con una mascarilla naranja, y se veía divina. Creo que quiso besarme, pero mi cara de espanto la detuvo.

Nina tiene ochenta años y vive en Manhattan con nueve gatos. La conocí en un club de jazz del Greenwich Village en el que trabajé de bartender hasta mediados de marzo, cuando la pandemia reventó en Nueva York. Era una cliente fiel, dulce, charlatana. Me gustaba, pero no me había hecho nada de falta hasta que dijo: “Esta vida es horrorosa Maaaaarcela, no puede una vivir repitiéndose sin testigos”. Entonces la extrañé.

Antes de verla aquella noche en el parque no se me había ocurrido que extrañaba a alguien o algo del bar. Pensé que estaba perfectamente así: lejos de la noche y sus irresistibles pero asfixiantes placeres; lejos de los clientes y los jefes y los músicos y las compañeras de turno, con las que fingíamos caernos bien para poder trabajar en paz. Cuando cerraron el bar, en marzo, pensé que de ninguna manera volvería a lo mismo. Y no es que el encuentro con Nina me hubiera hecho cambiar de idea: lo que pasó fue que me hizo recordar aquello que tal vez ya estaba queriendo olvidar. Todo eso que adoraba de trabajar en el bar: escuchar y aconsejar mal, por ejemplo. O tan solo escuchar. Quizá sentir por un momento la ilusión de haber curado a alguien del exceso de sí mismo. Y conversar con Mike y con Susie y con John y con Fred, y volver a oír las mismas historias como si las hubiera olvidado. Y mirar el placer, eso más que nada. Mirarlo en los ojos de todos aquellos a los que, como a Nina, la vida entera parecía transformárseles en ese instante en el que se daban su primer sorbo de licor de la noche.

Pero es algo raro, pienso ahora. Lo que menos extraño de los clubes –trabajaba en tres antes de la pandemia– es precisamente lo que pensé que más podría llegar a extrañar: no me hace falta el jazz. Quiero decir, el jazz en vivo. Hace unos días, por fin, después de no sé cuánto tiempo, volví a escuchar ese disco famoso, Duke Ellington & John Coltrane –así se llama– en el que está mi versión favorita de “In a Sentimental Mood”, y fui sentimentalmente dichosa. Vi más claro que durante los seis años que estuve trabajando detrás de la barra en clubes de jazz de Manhattan, dejé de escuchar en serio ese jazz que más me gusta; dejé de escucharlo en discos.

La dueña de uno de los clubes en los que trabajé es aficionadísima a Frank Sinatra y lo ponía todas las noches entre los sets de música en vivo, siempre el mismo disco: In the Wee Small Hours, con la emoción de quien recién descubre un tema rompecorazones. Su emoción nunca dejó de causarme gracia, pero su insistencia me perturbaba más que las inevitables “Round Midnight” y “So What” y “Giant Steps” y “Night in Tunisia” que los jazzistas de todos los clubes, sin importar generación, raza o patria, repetían noche tras noche. Me perturbaba porque servía para recordarme que ser bartender en un club de jazz era, entre tantas cosas, saber ignorar la música y dejarla ser fondo. Y yo no podía. Nadie me estaba pagando para que escuchara música y tuviera una opinión. Pero yo no podía dejar de escuchar música, ni de tener una opinión.

Llegué a hastiarme de tantas versiones, a veces muy entecas, de los mismos standards. Llegué a maldecir “Blue Train”. No llegué a decírselo a muchos ni a creer que era más culpa de otros que mía, pero por eso, supongo, dejé de escuchar tantos discos a solas en mi apartamento de Brooklyn. Aunque lo ideal hubiera sido cultivar cierta sordera selectiva, a mí solo me salía fingir en un sentido contrario al que se aplica normalmente en el oficio: en vez de no escuchar pero hacerme la que sí –como lo haría una bartender seria–, escuchaba pero me hacía la que no. Me funcionaba para la música y las conversaciones íntimas y ajenas. La estrategia no me libraba del tedio, pero me ayudó muchas veces a mentir más bonito.

El bar es, a fin de cuentas, un escenario, y los bartenders son actores que interpretan un libreto. Diría que cada ciudad debe tener su propio libreto, y que el de Nueva York viene siendo uno muy exigente. No importa en qué rincón de la ciudad trabajes de bartender, si no es en un club popular con intensa concurrencia como, por decir, el 40/40 de Jay-Z –en el que tu trabajo se limita a preparar el mayor número de tragos en el menor tiempo posible–, tu papel principal será siempre convencer a los clientes de que son tan bienvenidos en tu barra como lo son en casa de un amigo íntimo. Tu objetivo será hacerles creer que podrían convertirse en tus amigos íntimos.

No importa qué tan avezado seas en el arte de la actuación: lo importante es que a tu personaje no se le note algún agobio. Acaso quejarse es un hábito propio del neoyorquino, pero en tu libreto de bartender quejarse está prohibido. Sentarse, comer detrás de la barra y llevar el pelo suelto también. Con frecuencia obsesiva, muy obsesiva, tendrás que preguntar a tus clientes: Is everything Ok? ¿Todo va bien? Porque si para alguien, cualquier cosa, por pequeñita que sea, no va bien, tu tarea será solucionarlo con la premura de quien presta primeros auxilios a un moribundo.

Pero si eres bartender en un club de jazz debes saber, además, ser discreto y silencioso. Poder preparar un cosmopolitan sin que al agitar los vasos mezcladores produzcas tal ruido que algún músico, o uno de esos cada vez más raros amantes del jazz que todavía escuchan con atención, quiera devorarte con ojos de furia. Atenderás a los maridos y las esposas de muchos músicos y también –tal vez en una misma noche– a sus amantes y pretendientes. Callarás y fingirás que tu silencio es insobornable; fiel a tu libreto, tratarás de persuadir a los enamorados para que beban como si estuvieran en sus casas, aunque al pasarles la cuenta con una sonrisa radiante les recordarás que no lo estaban. Trabajando detrás de la barra de un club de jazz de Nueva York aprenderás a ser adorablemente cruel.

Ya no es común encontrar en la ciudad a un bartender cascarrabias y melindroso como, digamos, el Moe Szyslak de Los Simpsons, que antes abundaban, y en cambio es más usual que se te aparezcan chicas muy guapas vestidas al estilo de las Coyote Ugly, con ambiciones de fama y cierto aire de estrellas perdidas sin cielo. Los bartenders de Nueva York, además, tienen que parecer gente muy cool. Alguien como Lester Young –quien hace ya ocho décadas personificó lo cool y popularizó el término– tocando el saxofón en medio de una humareda, con sus gafas oscuras sobre el escenario de noche, pero en un sentido más moderno y menos genuino: rebeldes amaestrados de gafas sin lentes, pelos raros y tatuajes incomprensibles que aparentan tener todo bajo control; estoicos con un simulado equilibrio mental envidiable que nadie envidiaría si supieran que son, probablemente, los más desequilibrados de todos. Personas deseables, sin duda: alguien con quien todos quieren estar, a quien todos quieren mirar y a quien en apariencia le gusta mucho la gente. Alguien que puede ser íntegramente deshonesto, pero por ningún motivo debe permitir que se le note.

Para eso te contratan. Para que seas muy cool. Te contratan y esperan que seas genuina, pero es precisamente eso –ser genuina– lo que menos puedes ser: de lo bien que actúes el libreto dependen las propinas y tu trabajo. Aunque a los jefes más cool les guste repetir lo contrario, a nadie lo contratan en un bar para que juegue a ser sí mismo.

En los clubes de jazz, sin embargo, a veces es posible añadirle al libreto algunas acotaciones: ser más una misma y menos la que esperan. Queriéndolo o sin quererlo tanto, una termina volviéndose parte del show, y no la pasa tan mal ni es tan abusada como podría, y suele serlo, en un restaurante, en un pub o en una discoteca, donde es común que los jefes se pasen el turno buscando el momento para frotarse con tu culo, o animando a otros para que te seduzcan.

Viví momentos así en distintos bares. Soy una mujer bonita y hablo desde esta posición, consciente de que si fuera fea, la historia sería aún peor. Huí de una discoteca cuando supe que el dueño nos tenía apodos dementes. Yo era la Barbie Latina Sin Tetas y mi compañera, a quien le asignaban los peores turnos, era Chucky Gordinflona. En los clubes de jazz, en cambio, a veces podía ilusionarme con la idea de que me estaban pagando para que viera conciertos, diera malos consejos, bebiera mis whiskies preferidos y conversara con los músicos. Y eso me ponía dichosa y no se me ocurría que pudiera existir en el mundo un trabajo mejor.

Pero otras veces me fijaba más en lo repudiable que podía volverse todo; entonces sentía intensamente en las pantorrillas el dolor de las diez o doce horas de pie, pensaba en la actuación de todas las noches y me costaba más la sonrisa mecánica a las propinas exageradas o minúsculas. Esas que, de cualquier forma, no dejaban de ser la cosa horrorosa que siempre han sido: la continuación perpetua de un sistema de esclavitud que, parece, no terminará jamás de extinguirse. La justificación del empleador que no paga –o no paga bien– a sus empleados, y espera que ellos se ganen con sonrisas y atenciones hipócritas sus salarios en propinas.

Y es por eso que, si una se lo piensa mucho, recibir propinas resulta muy difícil. Es aceptar ese mecanismo utilitario que subyuga moralmente al cliente, esclaviza a un empleado y condona la responsabilidad económica del empleador. Es renunciar a la libertad de negarse a ciertas cosas, como a no agradecer o no sonreír, por decir lo menos.

Envidié algunas veces a mis compañeras indignadas capaces de ir detrás de un cliente para exigir la propina que no les estaban dando y creían merecer. Yo nunca pude hacer algo parecido. Aun en las noches buenas, como cuando tenía en tarima a Jeff “Tain” Watts y a Cyrus Chesnut, o al trío fabuloso de Chris Flory, Steve Ash y Lee Hudson que tanto adoraba ver, pensaba mucho en lo que no me gustaba de mi trabajo, y exigir propinas a quien no quería dármelas era una de esas cosas. Bastaba con saber que al final ganaba suficiente: mucho mejor que cualquier músico sin fama y que algunos famosos, y por lo menos tres veces más que en cualquiera de los otros trabajos que tuve en Nueva York durante los últimos diez años. Tres veces más que una reportera, que una profesora de español y que una fotógrafa de música. Bastaba con aceptarlo, sentir rabia a veces y beber mucho scotch.

Era muy importante beber. Beber para entender mejor el oficio y también para dejar de querer entenderlo todo. Ser bartender en un club de jazz era navegar en la ambigüedad de lo que concede y quita el alcohol. Era navegarlo con música. Dormir de día y vivir de noche. Comer pizza en cantidades injustificables. Depilarse siempre las axilas. Maquillarse bien la mugre. Y beber. Tener siempre que elegir entre el alcohol y cualquier otra cosa. Beber o al día siguiente correr. Beber o despertar con cabeza para escribir y leer. Beber o dejar de pensar tanto en sexo.

Trabajar en un club de jazz era absorber la esencia de la música y ponérsela a la vida. Improvisarlo todo. Vivir entre el éxtasis y la desesperación. Resignarse y repetirse. Pensar en jazz. Distraerse con jazz. Amarlo un día y detestarlo al otro. Aprenderse de memoria las melodías de las canciones más famosas de los cinco muertos más famosos: Bird, Ellington, Coltrane, Monk y Miles. Aprender algo, siempre aprender. Escuchar y a veces sentir un escalofrío feliz aguijoneando el estómago y rajando el alma. Flirtear con unos y que nada pase. Flirtear con otros y que pase todo. Acumular secretos. Querer a algunos músicos y no soportar a muchos otros. Fotografiar a los que se quieren. Rascarse el culo por dentro del pantalón, que te pille un cliente y te pongas colorá. Fumar en exceso y quedar con aliento de perro. A veces no cobrar un trago pero hacerse la que sí. A veces cobrarlo pero hacerse la que no. Ver a la gente ansiosa y ponerla peor. Responder muchas veces al montón de turistas distraídos: sí, este es un club de jazz y aquí se toca jazz o algo parecido a eso. Amar la vida durante un solo de Endea Owens o Fred Hersch en sus mejores días, o detestarla, con los bateristas sordos enamorados de sí mismos o las voces de todas las mujeres que me recordaban a Meryl Streep interpretando a la pésima cantante a quien le hacían creer que era magnífica, Florence Foster Jenkins, en la película inspirada en ella de Stephen Frears. Entender que el jazz puede crear un vicio más irremediable que el del alcohol.

Vivir el vicio. Los vicios. Pasar más noches de las sugeridas por el libreto en los clubes, en ambos lados de la barra. Intentar preparar bebidas decentes: balanceadas, adictivas. Practicar. Beber. Fallar. Leer, por ejemplo, las etiquetas de las botellas y olvidarlas, leer los manuales para bebedores de Kingsley Amis y fascinarse con el oficio, creer que una se ha inventado un coctel para un día darse cuenta de que alguien hace mucho ya lo hizo y hasta le puso nombre. Descubrir que nadie que pida un genérico vino blanco o un trago de la casa en las rocas es alguien de confiar. Entender que no es mejor bartender quien puede mezclar el más delicioso old fashion y la más exótica de las margaritas y es muy cool, sino quien quiere realmente serlo –que ya es muy raro–, y con tanta agilidad y afición se pone en su papel que ni le hace falta un libreto ni puede ser un esclavo. Un bartender bueno es alguien libre, un conocedor en la materia y un filántropo, con fortalezas físicas de gimnasta y cualidades espirituales de budista, que ni tengo ni he visto en un solo ser humano. Bueno, en uno sí. A veces iba a beber sus Manhattans en el Brooklyn Inn.

Él, que se llama George y adora a Billy Holliday –pero para que no le pase lo que a mí con ciertos jazzistas rara vez pone sus discos en el bar–, me dijo hace algunos años que lo único que a veces lograba irritarle era que la gente le siguiera preguntando cuál era su oficio, como si lo que hacía en el bar no fuera suficiente. Para mí fue reveladora su confesión. Me di cuenta de que también yo a veces hacía esa pregunta, o le explicaba sin necesidad a otros que lo del bar no era mi verdadero trabajo, que era algo pasajero, como si repitiéndolo en voz alta yo misma me lo fuera a creer. Aunque lo más impresionante fue descubrir que a un bartender podía irritarlo una sola cosa y que esa cosa fuera, precisamente, que no se tomaran en serio su oficio.

Fui algunas veces al Brooklyn Inn solo para verlo trabajar. Verlo era como leer a Janet Malcolm: era admirarlo y querer ser como él, envidiarlo y saber que nunca iba a ser como él. George lleva un poco más de veinte años trabajando detrás de la barra y ama lo que hace. En los clubes de jazz nunca conocí a un barman parecido. Casi todos hacíamos otra cosa que creíamos más importante, o por lo menos vivíamos obsesionados con llegar a hacerla algún día. Muchos eran músicos, o eso trataban de ser. A muchos no les gustaba ser bartenders, pero ninguno hubiera dejado su trabajo si no fuera porque la pandemia así lo quiso. Yo no soy la excepción.

A veces tenía esos días en los que el trabajo no me parecía bueno y me preguntaba por qué no pasaba nada, algo como una catástrofe que lo cambiase todo. Algo que revolcara a esta ciudad cada vez más cara y llena de ricos, a los clubes de jazz cada vez más dependientes de turistas distraídos, al jazz cada vez más anclado en lo mismo, con sus fórmulas y poses. O por lo menos algo que me cambiara a mí. Le servía agua a un borracho estupidísimo que me rechazaba con un mal gesto y entonces trataba de concentrarme en los músicos y la música, pero algo ahí también me dolía. Repudiaba profundamente a Sinatra. Quizás ponía cara de odio y pensaba que ya había estado bueno, que no iba más con lo mismo. Pero al otro día me parecía una idiotez soltar el trabajo, y así noche tras noche. Hasta que pasó esto: la catástrofe que silenciosamente pedí.

Ahora me pregunto si me va a pasar con mi trabajo en los clubes de jazz algo parecido a lo que me venía pasando con ciertos discos de Ellington y Coltrane. Digo hoy que me he cansado de los bares, que no me hace falta la música constante gritándome al oído y volviéndome sorda y que solo puedo extrañar las excentricidades de seres adorables como Nina, pero tal vez con el tiempo lo extrañe todo. No sé. No creo. Como Nina –como muchos– he vivido estos meses repitiéndome en mi cueva sin saber qué día es ni preguntarme tanto la hora; contrario a ella, no me disgusta esta vida –que es de pura fantasía– ni me hacen falta testigos. Pero me gusta ser testigo de las vidas de otros.

La última vez que vi a Nina en el bar usaba una peluca naranja y traía dos paraguas en el bolso, uno fucsia y otro verde limón. Antes de despedirse esa madrugada me pidió que le aconsejara cuál llevar. Dije que el verde le quedaría bonito con la peluca. Ella salió sonriente con el paraguas abierto que hacía girar desde el mango con sus manos pequeñitas. “La fantasía es un lugar en el que llueve”, dijo alguna vez Italo Calvino. No caía una sola gota de agua del cielo.

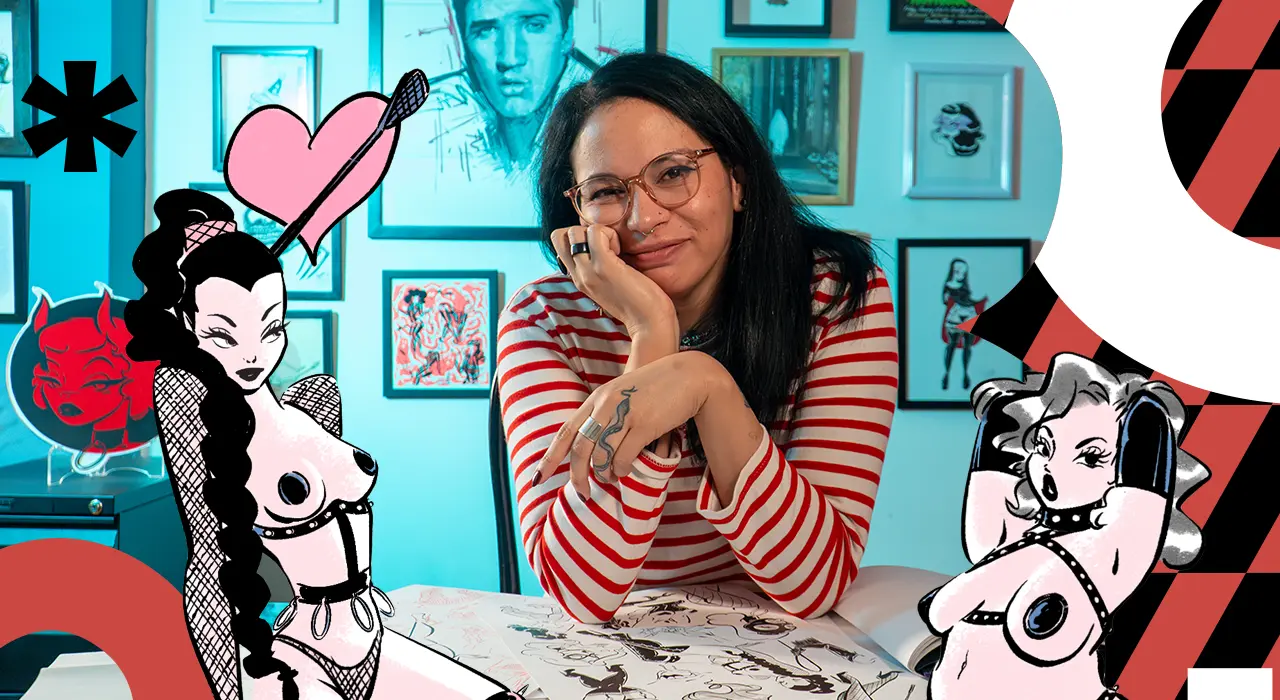

Texto y fotos: Marcela Joya

Suscríbase a nuestro boletín

Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.

Dejar un comentario