¿Qué diablos fue el nadaísmo?

Antes de que apareciera el hippismo en el país, se gestó en Colombia un movimiento de subversión cultural en contra de La Violencia. Comandados por Gonzalo Arango, los nadaístas utilizaron las letras para sacudir y escandalizar con su irreverencia pacifista e iconoclasta a una sociedad tan pacata como conservadora. Esta fue su historia.

Violencia, venganza y desolación son las únicas palabras, a excepción de los nombres propios, que José Eustasio Rivera escribió con inicial mayúscula en La vorágine. El año pasado, en el marco del centenario de la novela, publicada en 1924, escudriñé la manigua de palabras del autor para hacer una reseña de largo aliento. El guiño me sigue cuestionando y cada que lo pienso me lleva a una interpretación más amplia. En el marco de la barbarie de la explotación cauchera y de crímenes que avergüenzan a la especie humana, Rivera anotó en clave un ciclo que parece interminable en este territorio. Él tenía una mentalidad avanzada para su tiempo y supo bautizar a tres protagonistas de nuestra historia que, más de dos décadas después, vino a conocerse al principal como un tramo de nuestro acontecer: La Violencia.

“Tiene que ser un país muy raro el nuestro cuando ese episodio de violencia entre liberales y conservadores se denomina La Violencia, como la violencia por antonomasia. ¿Cómo es posible que un país hoy tenga que referirse a una etapa que se llame La Violencia en medio de una permanente presencia de la violencia en minúsculas?”, me dice Humberto de la Calle, jefe negociador de la delegación de gobierno durante el proceso de paz con las FARC, quien se ha autodenominado monaguillo del nadaísmo, ya que durante el surgimiento y la efervescencia del movimiento era un adolescente que apenas estaba terminando el bachillerato en Manizales, pero que a pesar de la enorme distancia generacional con los papas gurúes, fue un animador comprometido con el grito de rebeldía.

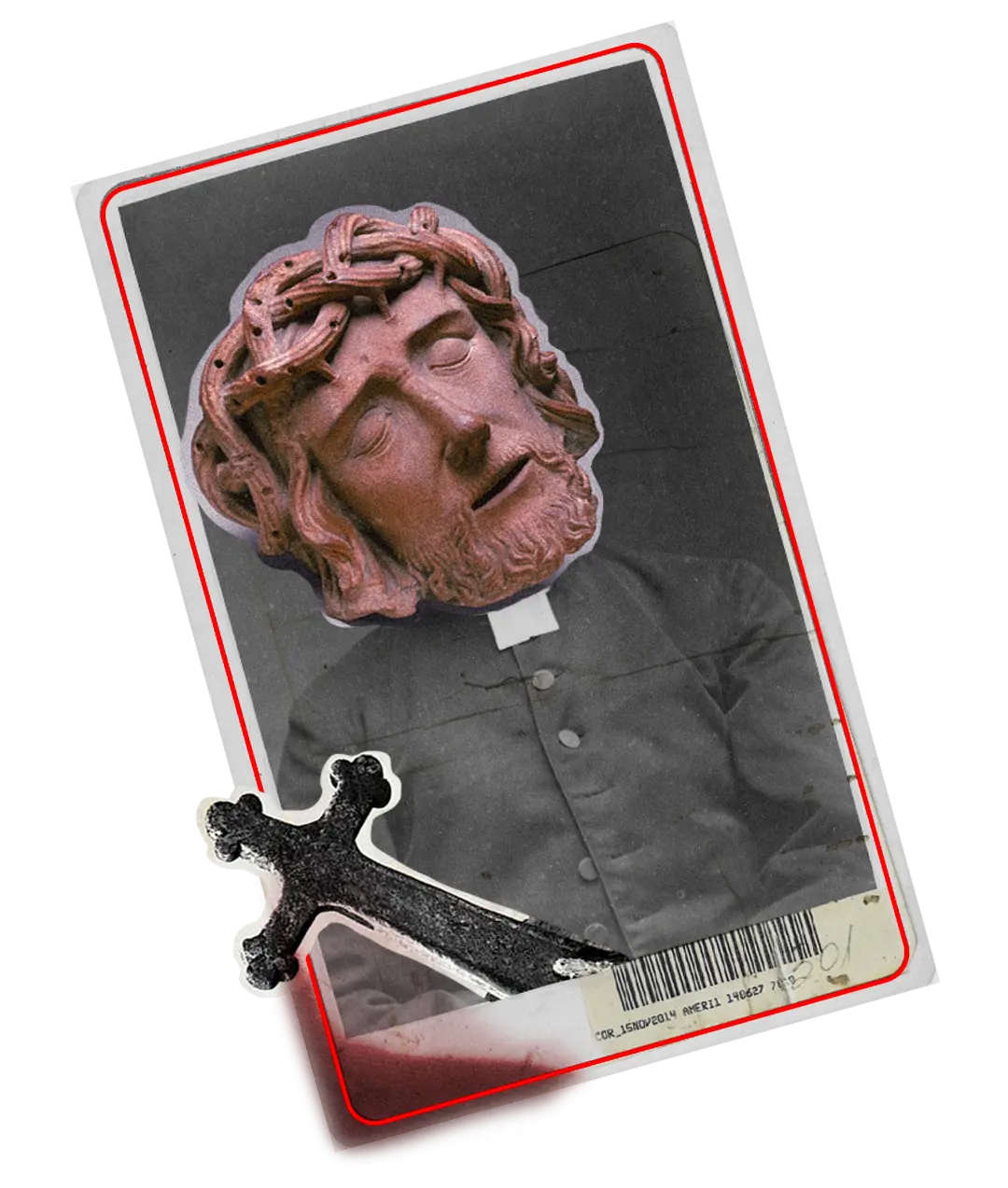

El papa negro y su evangelio de la nueva oscuridad

El 10 de mayo de 1957, cuando los altos mandos militares y los dirigentes del Frente Civil tumbaron de la presidencia al general Gustavo Rojas Pinilla, un grupo de frentenacionalistas empezó a buscar por toda la capital antioqueña al joven Gonzalo Arango para matarlo. Arango, nacido en Andes, al suroeste del departamento, tenía entonces 26 años, ya se había devorado todos los clásicos de la literatura que tuvo a su alcance, había terminado la secundaria en Medellín junto a Fernando Botero, había estudiado dos años de Derecho en la Universidad de Antioquia, fue director de la biblioteca de dicha institución y allá se leyó todo el índice y todos los libros prohibidos de los que tuviera noticia.

En 1953 Gonzalo se unió al Movimiento de Acción Nacional que encabezaba Rojas Pinilla, figura que en medio de la atroz polarización entre liberales y conservadores -en el fulgor de La Violencia- anunció en su proclama inaugural: “No más sangre, no más depredaciones en nombre de ningún partido político, no más rencillas entre hijos de la misma Colombia inmortal. Paz, derecho, libertad y justicia para todos”. Irrumpió en el gobierno con una concepción de pacificador e incluso el expresidente Darío Echandía calificó el golpe militar de Rojas como un “golpe de opinión” debido a la confianza y a una especie de reconciliación entre los partidos.

Gonzalo aceptó ser postulado como miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente que buscaba la permanencia en el poder del general, pero ese 10 de mayo cambió su rumbo. Cuando supo que los frentenacionalistas exigían su cabeza “se tuvo que esconder en un sitio donde no entrara ningún hombre antioqueño, que era el baño de damas de la gobernación o un sitio de esos. Estuvo allí, alguien le consiguió un disfraz, como una sotana de cura y de ahí se voló al Chocó, donde vivía una hermana suya”, apunta Jotamario Arbeláez, amigo entrañable de Gonzalo y sobreviviente de los papas gurúes.

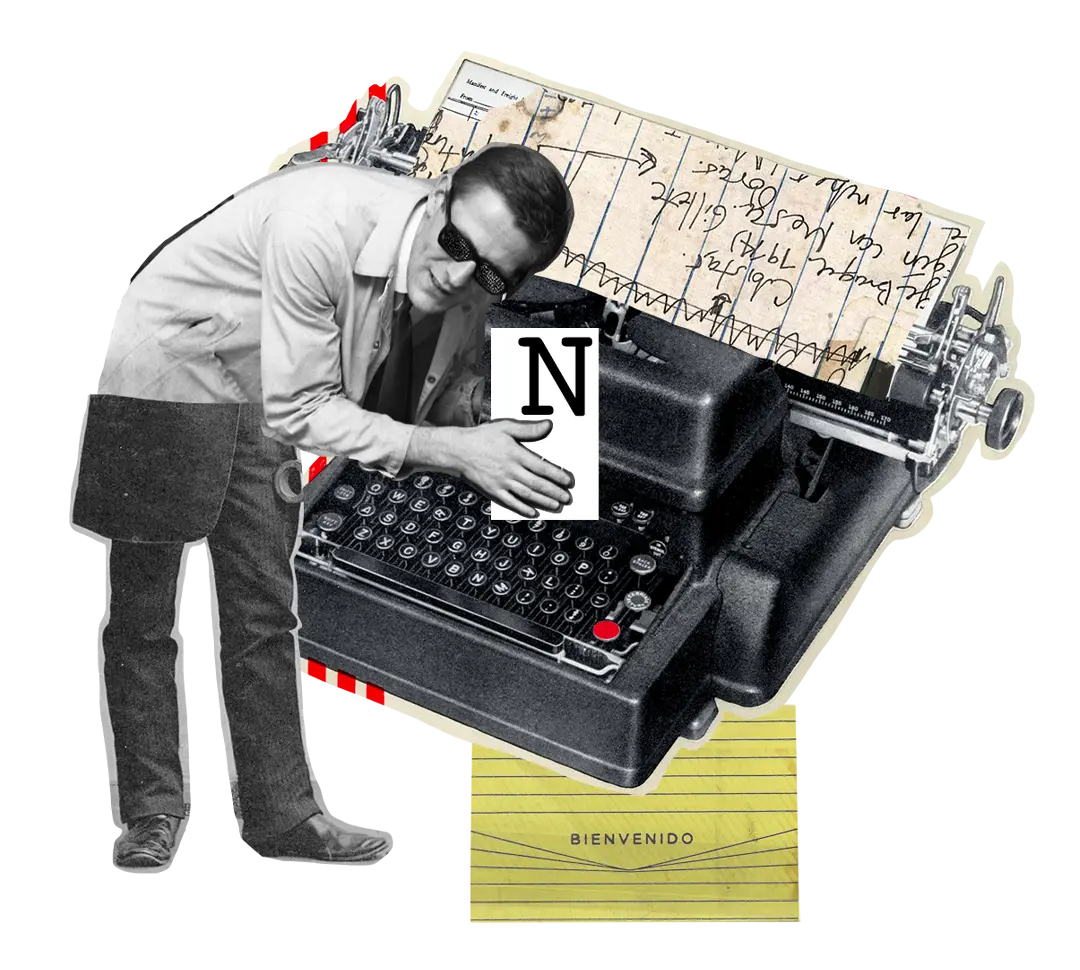

Después de pasar unos días donde su hermana, Arango saltó a Cali, donde tenía un amigo publicista, Hernán Nicholls, quien le dio hospedaje en su pequeña oficina de siete de la noche a siete de la mañana. En la agencia pernoctó durante tres meses, leyó sobre nihilismo -negación de todo principio religioso, político y social, cuyo máximo exponente fue Nietzsche- y al darse cuenta de que nihil, del latín, significa nada, comenzó a redactar el Primer manifiesto nadaísta.

Según Jotamario, todo paisa que sale de Medellín tiene que volver con un carrazo, con un mujerón y un billetal. No con una mano adelante y otra atrás. “Gonzalo regresó con una nada poderosa, que era el movimiento más aterrador que se había creado en la historia porque era anticlerical y se suponía que teníamos contacto con el demonio. Pura controversia”, añade.

En una entrevista que escribió Lucy Nieto de Samper, Gonzalo le dijo: “Iba en segundo año de derecho cuando me di cuenta de que la justicia colombiana era letra muerta… Me decepcioné… En esos días había perdido los valores religiosos y entonces se operó en mí una gran crisis… Empecé a buscar nuevos valores que justificaran mi vida. Ese valor fue el arte. Descubrí una vocación literaria. Nunca pensé en ser escritor”.

La pluma de Gonzalo fue genial. Si bien en el colegio, en primaria, la profesora de español nos enseñó su legado, en la universidad conocí un estilo profundamente inspirador en las grandes antologías de crónicas, reportajes y entrevistas colombianas que publicó editorial Aguilar. “Como reportero, él ofrecía un punto de vista distinto. Era un tipo muy original, muy inteligente, muy curioso y sensible, entonces sus preguntas eran diferentes a las que normalmente hacíamos los periodistas”, me dice Daniel Samper Pizano, curador de esas suculentas antologías que yo, como docente, también compartí con mis estudiantes.

La comunión de Jotamario

En 1959 en Cali, el joven Jotamario Arbeláez, quien acababa de estrenar cédula, andaba embelesado leyendo Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche, cuando vio en El Tiempo un artículo a ocho columnas titulado “Movimiento de intelectuales negativos surge en Medellín”: “Me pareció interesante, anarquista. Esas posturas me sonaron y meses después supe que el poeta Gonzalo Arango viajaba a Cali a presentar el Primer manifiesto nadaísta en el Museo La Tertulia. Me puse mis sandalias y mi camisa roja, que era el distintivo principal de la actitud desafiante”, recuerda Jotamario mientras nos tomamos un par de copas de vino.

Una década antes de que aparecieran los hippies, estos muchachos ya llevaban el pelo largo y usaban bluyines, que recién habían llegado a Colombia. En la puerta había un aviso: “Gonzalo Arango no tiene nada que hacer aquí esta noche” y al momento llegó un tanque de la policía a disolver la multitud. “Había llegado el demonio. Imagínate cómo pensarían que era el tal enemigo público número uno, el tal Gonzalo Arango. Y es que eso lo impostamos durante mucho tiempo, tirándonos de terroristas verbales. Así nos catalogaron”, explica.

Después de la conferencia buscaron un lugar en la ciudad para fundar el nadaísmo. Terminaron instalados en un bar y alguien dijo que Arbeláez era el más indicado para manejar la divulgación de prensa. Jota consiguió cuatro páginas para hacer un suplemento en un periódico pequeño y ahí publicaron al Marqués de Sade, a Henry Miller, al Conde de Lautréamont y a Vladimir Nabokov. Denunciaron la parafernalia política, se autodenominaron geniales, locos y peligrosos, pero el último adjetivo, al igual que sus escándalos, solo buscaban la controversia.

“Lo nuestro era hacer juegos de palabras, con eso nos abrieron las puertas, incluso en periódicos muy conservadores, como El Colombiano y El País”, explica Jotamario, que a sus 85 años ha practicado tres de las cuatro profesiones principales que comienzan por P: la poesía, la publicidad y el periodismo, en las cuales ganó nombradía y billete sin necesidad de acudir a la cuarta, según dice la solapa de Y vivo todavía, el libro que me inspiró a escribir estas líneas.

Sacrilegios y disrupciones

Aunque el nadaísmo aparentaba ser un conglomerado diabólico de poetas que predicaban lo desastroso y que buscaban el vértigo ante el peligro de lo prohibido saboteando congresos de escritores católicos, fumando marihuana en el cementerio central a medianoche y redactando comunicados que pedían una autopsia a María de Jorge Isaacs para comprobar si realmente había muerto virgen, su propósito fue cambiar las escrituras y denunciar la podredumbre y los enemigos de la dignidad humana.

Miembros del Opus Dei los buscaban para darles una tunda por sus fuertes críticas a la burocracia vaticana, pero los que más los atacaban eran los comunistas, que los tachaban de payasos de la burguesía y bufones de los ricos. “Hacíamos las conferencias contra la oligarquía y eran tan deliciosas esas charlas que, cuando terminaban, los oligarcas nos invitaban a sus casas a tomar whisky. En cierta forma los comunistas tenían razón. Éramos saltimbanquis. Se decía que acabar con un sistema es tan difícil como fundarlo, entonces una de nuestras premisas apuntaba a desacreditarlos”, me dice Jota, que en nuestra conversación desnudó su corazón en el sofá nadaísta, según me escribió en la dedicatoria de su reciente libro.

Tras los escándalos, en los consejos de redacción de los medios impresos se preguntaban ¿estos berracos qué será lo que escriben? Entonces los editores de El Tiempo y de Cromos —gran potencia comunicativa entonces— comenzaron a buscar a los nadaístas, y en sus cuentos encontraron una prosa que expresaba lo absurdo y lo inverosímil.

El grupo nadaísta comenzó con trece poetas, a quienes el papa negro denominaba “profetas de la nueva oscuridad”. Eran en su mayoría jóvenes provincianos de clase media que eventualmente visitaban Bogotá. Se zafaban de la influencia española de los piedracielistas y saltaban a los poetas malditos franceses. Con el ejemplo de Arthur Rimabud y Paul Verlaine le inyectaron cierto veneno a la literatura. En lo filosófico, en el grupo de Medellín la tendencia iba por la onda de Albert Camus, mientras que en Cali comulgaban con las ideas de Jean-Paul Sartre: la base del pensamiento filosófico siempre fue existencialista, bajo el lineamiento que se mantuvo durante todas las actualizaciones de manifiestos: el principio de la duda de René Descartes. En cuanto a la estructura poética, la influencia venía del surrealismo y el dadaísmo.

Hoy es posible acercarse a esos autores primigenios, grupo que con el tiempo se fue ampliando con la llegada de Patricia Ariza, Dina Merlini, Rosa Girasol, María de las Estrellas y Pablus Gallinazo, entre otras figuras, gracias a libros como Obra Negra, una antología de los textos nadaístas de Gonzalo que hace parte de la serie de tomos Biblioteca Gonzalo Arango del Fondo Editorial de la Universidad EAFIT; 33 Poetas nadaístas de los últimos días, antología compilada y presentada por Jotamario que se encuentra en los recursos electrónicos de la Biblioteca Nacional de Colombia; Correspondencia violada, una recopilación que hizo Eduardo Escobar de cartas que sostuvo Gonzalo con cada uno de los nadaístas y con otros amigos, que está disponible en una edición de la Universidad CES; Mi reino por este mundo, de Jotamario, publicación de la Universidad del Valle; la selección de Poemas de la ofensa de Jaime Jaramillo Escobar, que presentó la Universidad Externado de Colombia; o El amor en grupo: La onírica y veraz anécdota del nadaísmo de Humberto Navarro, cuya edición está a cargo de EAFIT.

Tomándome un café con Humberto de la Calle me cuenta que la amenaza nuclear, es decir, la capacidad del hombre de destruirse a sí mismo totalmente, fue una especie de detonante personal que lo condujo a los 15 años a sumergirse en la literatura existencialista. La visión del absurdo, de la pérdida de la razón, surgió en Europa ante “lo que hoy diríamos armas de destrucción masiva, que significan que la humanidad puede perecer por decisiones sobre un armamento usado por políticos”, explica el autor de Muertes y muertecitas, un libro en el que se atisba su pluma nadaísta presentando historias asociadas a la parca desde lo inverosímil y lo real de nuestro conflicto armado. “Nunca sé si lo logré o no porque no soy escritor profesional ni he hecho cursos de escritura creativa. Me siento un artesano, un amateur, pero ahí está para que lo juzguen”.

En esa sensación del absurdo de la vida y la angustia existencial de la literatura universal de vanguardia, que bien manifestó Camus en El mito de Sísifo y en La caída, el nadaísmo encajó en Colombia con la determinación de romper las máscaras con violencia en las palabras, mas no en los hechos. “Cambió el tono, el lenguaje y la estructura que, para ponerla en términos psiquiátricos, era como el deber ser, el superyó y algo del yo, pero no del ello, es decir, de las turbulencias, los malos pensamientos... [Con ellos] la literatura se llena de elementos que pudieran calificarse de nocivos y contrarios al buen ciudadano”, explica De la Calle. Incluso me cuenta Daniel Samper Pizano que curiosamente los poemas de Gonzalo, que venía de un municipio antioqueño, no tenían la nostalgia y la añoranza campesina, tocaban temas urbanos que hablaban de semáforos y de la cultura popular.

El legado nadaísta

En una conversación telefónica con el artista Álvaro Barrios, desde Barranquilla, me dice: “El nadaísmo era muy famoso en Colombia. En los suplementos literarios, en los periódicos, en todas partes se hablaba de eso. El que no sabía qué era el nadaísmo estaba fuera de su época”. Barrios, al igual que De la Calle, nació a mediados de los años cuarenta. Eran unos chiquillos cuando Gonzalo, Jota y los demás profetas comenzaban a escribir esta historia. Pero ambos, uno desde la capital del Atlántico y el otro desde Manizales, inquietos y ávidos de la lectura, comulgaron temprano con el aire fresco y el tornado que iba contra las costumbres de aquella sociedad pacata y conservadora.

“Antes de conocerlos me los imaginé agresivos. Y resulta que eran una hermandad intelectual con una especie de pantalla, una fachada para escandalizar y hacer temblar a los tradicionalistas. Ese impacto debía tener un fundamento y la base de todo esto era la calidad del arte que producían, porque los desplantes que hicieron no habrían trascendido del movimiento sin un sustento poderoso”, apunta Barrios, a quien Gonzalo Arango, en la última línea de su testamento, le dejó el futuro del arte moderno.

“El arte es una herida hecha luz”, afirmó alguna vez el pintor y escultor francés Georges Braque. Así como Eduardo Caballero Calderón escribió El Cristo de espaldas, una magna novela a partir de la inclemencia de los partidos políticos, y Picasso pintó el Guernica como respuesta a la Guerra civil española, el nadaísmo fue un grito que dejó un legado en todos los que repudiamos la violencia, los que concebimos el uso de las armas como el suicidio de la razón y los que no queremos una bala más que detone esa venganza de la que habló Rivera en La vorágine, porque lo único que nos traerá será la desolación y la repetición infinita del desgraciado ciclo.

Suscríbase a nuestro boletín

Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.

Dejar un comentario