Todo lo que alguna vez quisimos

Los regalos que pedimos dicen tantas cosas sobre nosotros como del mundo que ocurría cuando los soñamos. Las cartas al niño Dios, los deseos de cumpleaños con ojos apretados y las plegarias de madrugada dejan rastro en los adultos que no pensamos que llegaríamos a ser y que hoy nos encuentran en cada reflejo.

La primera vez que pedí unos tenis negros con tres rayas blancas a los lados iba a cumplir trece años. Intenté ser sutil, solté uno que otro comentario sobre la suela desgastada de los que usaba a diario y confié en las muecas cómplices que hacía mamá mientras sembraba en ella una idea que creía indiscutible: necesitaba tenis nuevos.

A los catorce probé suerte en Navidad. Acudí a los méritos de la infancia del niño Jesús, pensando que nada me sería negado, pero ese año la prioridad fueron los pantalones; los dobladillos se agotaban y era inconcebible andar por ahí con el viento en los tobillos. Cuando cumplí dieciséis reafirmé mi deseo, esas tres rayas blancas iban a completar mi personalidad. Se trataba de las Adidas Samba sobre las que Mark Renton huía al ritmo de “Lust for life” de Iggy Pop, luego de robar en John Menzies. Tras varios intentos, velas apagadas y conversaciones egoístas con Dios, me rendí antes de cumplir dieciocho años.

Durante la pandemia, después de apagar la vela del dos y no la del cinco, abrí una caja azul que me regaló A., junto con el vinilo de K.I.D.S. —la cuarta mixtape de Mac Miller— y una nota que guardo con devoción religiosa. Al día siguiente me apliqué más acondicionador del habitual y le pedí a mi hermana que me tomara fotos con el estrén. Hay una imagen archivada de ese instante. Estoy sentado frente al garaje, con los pies extendidos en el suelo en dirección a la cámara, el cabello recogido en una moña alta y la barba larga. Llevo un buzo blanco con negro, pantalón gris, medias rojas y las Samba en primer plano. Se trata de una foto cualquiera, incluso un poco ridícula, con una composición innecesariamente comercial.

Una verdad discreta se lee en el cuerpo de veinticinco, todavía incómodo, que cumple el sueño del de trece: el deseo no conoce restricciones de tiempo y espacio. Los párpados se pliegan y la mirada presume un brillo que sobrevivió a tantas decepciones como años.

Los tenis aparecen como la primera mañana de primavera, pues mientras el tiempo crecía alrededor de mi cuerpo como una enredadera, cada deseo se convirtió en un brote que, eventualmente, se liberaría del nudo. El 30 de noviembre de 2020 floreció lo que alguna vez fue anhelo, oración y decepción.

Es sencillo recordar al niño que fui a través del archivo de papá. Escarbo en su mirada como si se tratara de un personaje de Dickens que me guía a través de la memoria. Aparece la Navidad del 2000 en la que se superponen planos de la mesa de comedor, y la vajilla de seis puestos, con imágenes de mi abuela aplaudiendo mis pasos al ritmo de “La Ciguapa” de Chichi Peralta; la Navidad del 2001 con primos y tíos bailando “Mayonesa” mientras compito por la atención de papá y su cámara con movimientos exagerados; el año nuevo de 2004 con el beso al abuelo, el brindis con Coca-Cola, los brackets y las doce uvas; el grado del colegio en 2011 visto desde una distancia adolescente que papá recorta pidiéndole a mi hermana que vaya y me diga que voltee.

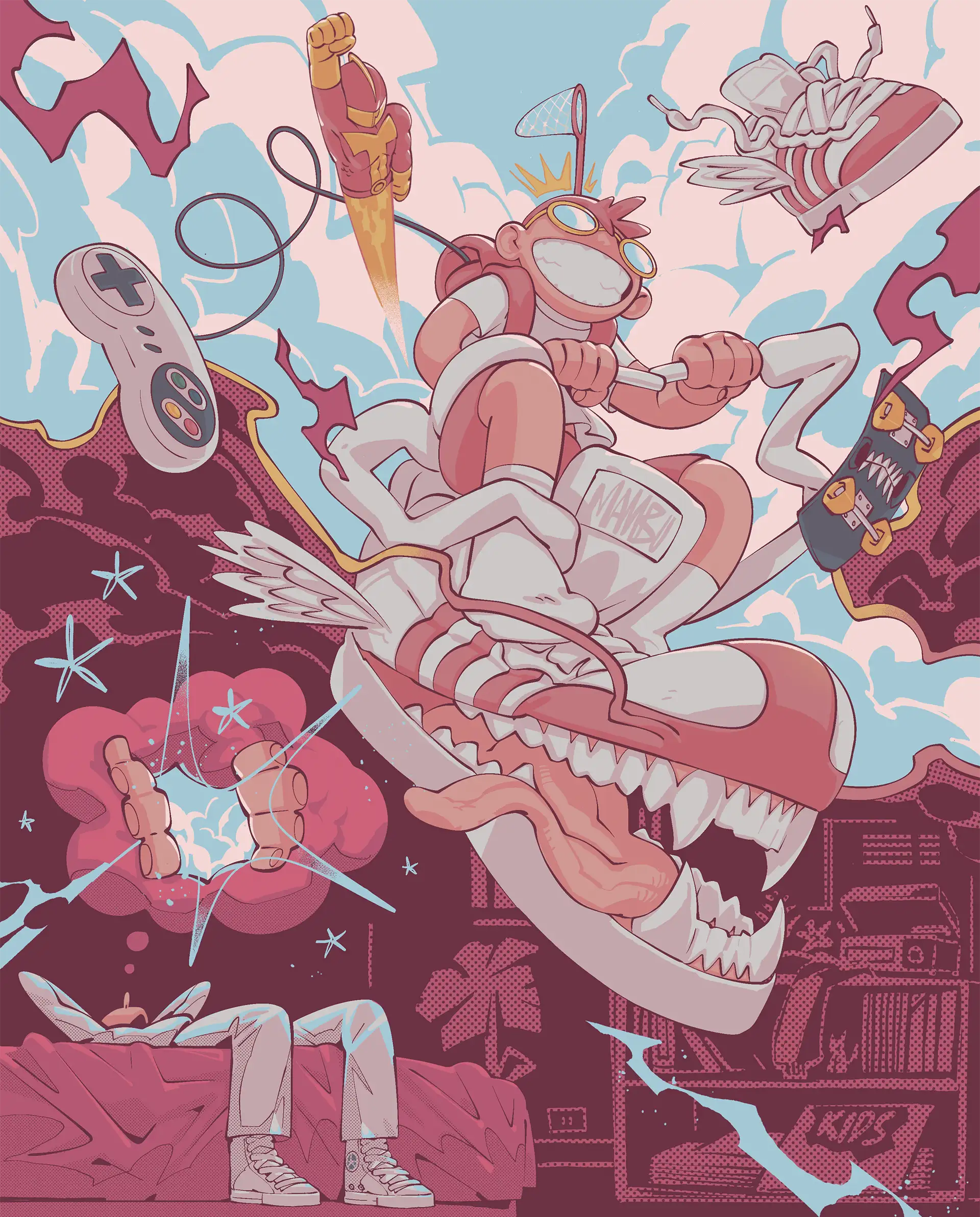

Hay una constante, en cada uno de los eventos hubo un silencio alargado dedicado a un deseo. Desde unas Converse negras para gustarle a Avril Lavinge y evocar el arquetipo del tristeresante herencia del grunge, hardcore y emo; pasando por la Super Nintendo, aquel puente entre adolescencias e infancias noventeras que se encontraban en Super Mario World, The Legend of Zelda y Street Fighter II Turbo; hasta la camiseta del Manchester United con la que ganó la última Champions League el 21 de mayo de 2008 sin saber que sería la última alegría en mucho tiempo. Hubo más. Regalos perfectos, otros con ligeras variaciones cromáticas impuestas por el gusto de mamá. Muchos eran desproporcionados, peticiones que ignoraban la economía familiar. Sin embargo, todos y cada uno respondían a un deseo infantil que no conocía de piedad o mesura.

Pero como suele suceder, a pesar de lo que recibe, el niño piensa en lo que no llegó. Se enfoca en lo que falta, el brote que no florece. Se pregunta por qué. Cumplió con las exigencias académicas, se portó bien, fue cordial con los mayores y sintió culpa cada vez que insultó a Dios. Entonces, ¿por qué llegan otros tenis? ¿Por qué le repiten que no necesita una consola que embrutece a los niños? ¿Por qué nunca un pantalón negro y sí diez habanos? ¿Por qué tiene que llevar el olor que le gusta a su madre y no a él? ¿Por qué no lo escuchan? ¿Por qué su deseo es reemplazado por lo que según otros es mejor? ¿Por qué tiene que empujar botones por el ojal si rezó por una deportiva? ¿Acaso el que todo lo sabe lo ignora? ¿Es capaz de eso el que todo lo ve? ¿Por qué tiene que sonreír ante la decepción si le arde como los raspones en las rodillas que esconde bajo el pantalón?

Es curiosa la manera en la que los jardines florecen indiferentes al paso del tiempo. Cuando cumplí treinta años, B. me regaló una camiseta clásica del Manchester y volví a sonreír por un equipo que una vez a la semana me decepciona lo suficiente para prometer –sin éxito– no volverlo a ver; cada año F. aparece con regalos inesperados y nos abrazamos como niños que se encuentran en la sorpresa, apretando sin medir la fuerza en medio de un campo de flores; hace poco G. encontró la Super Nintendo que trajo desde Cali y que creía perdida en una de esas mudanzas traumáticas y la dejó en casa con la promesa de un torneo de Super Mario; a comienzo de año N. me invitó a ver a Cypress Hill y fui con las New Balance 550 que compré sin seguir las recomendaciones financieras de Gh., y que considero un lujo por más de que sean las mismas que otros llevan al gimnasio para sudar.

Así como los objetos dialogan con el tiempo sin someterse a su aparente linealidad, la emoción que le pertenece al niño se presenta a través de la promesa cumplida por el hombre. Si bien hay deseos sin respuesta, brotes que no llegarán a ser flor y flores que nadie recordará haber sembrado, mientras los años pasan y los deseos se acumulan sobre la mesa del comedor, la alegría ocurre cuando se saldan deudas infantiles.

Ya lo escribió Verónica Gerber: «el olvido se instala sin remordimiento; es la memoria la que cobra las cuentas, la única evidencia de la omisión». Le cumplo al niño que fui. Lo hago al recordar las oraciones olvidadas y los regalos prometidos. Busco el Turboman que nunca llegó en una tienda de juguetes; aprovecho los descuentos de Black Friday para comprar la sudadera Kappa con la que soñaba, así apenas me la ponga me dé cuenta de que mamá tenía razón y no me queda bien; uso el Casio dorado que me regalaron mis padres y por el que nunca dejé de insistir.

La sensación se repite cuando pago el año de gimnasio que papá sugería reemplazar con ejercicio en casa; con uno que otro viaje solitario al mar en el que nadie me dice que salga del agua; la tabla sobre la que de vez en cuando salgo a buscar el pan; o el festival de música en el que veo en vivo la banda sonora de mi adolescencia. La memoria cobra las cuentas. Lo hace a través de preguntas empolvadas que finalmente obtienen respuesta. La curiosidad que me despertaba el cabello de papá, en apariencia grueso y denso, que es tan suave al tacto como una tajada de pan y cuyo olor me grabé en cada oportunidad en la que se sentó frente a mí para que se lo cortara; la mirada compasiva y dulce de mamá por la que recé sagradamente antes de cada entrega de notas y que hoy es la única que recibo; las veces que pedí un hermano de regalo y ahora S. me envía reels de hermana menor dos veces al día; o las preguntas sobre el amor que sigo sin resolver, pero que cada año se hacen más ligeras.

La cámara me sigue. Es de noche, estoy sentado en un sofá verde con una chaqueta azul y el cabello desordenado. Papá acerca la cámara y me pregunta qué me pintaron en la mejilla. Respondo que una luna con estrellas y una nube. Le pido que por favor me deje ver. Voltea la cámara y le enseño el reloj de Pikachú que me regaló mi abuelo el 30 de noviembre de 1999. Es una secuencia de dos minutos. Papá pregunta cuándo cumplí años. Antes de este día. Me corrige: ayer. Ayer, contesto. ¿Cuántos años cumpliste? Cinco y ya estoy re viejo, digo con seguridad. Papá sonríe. Me pregunta por el resto de regalos. Muestro una alcancía, una guitarra y el castillo de duendes que me dieron y que quiero creer que es el Castillo Rá-Tim-Bum, aunque rápidamente me arrepiento y digo que no es ese, pero que igual se abre. Hago una que otra mueca exagerada ante su mirada. Todavía no tengo la edad de papá en el video, pero estoy más cerca de él que del niño que fui y es inevitable preguntar: en el fin del mundo, cuando no importe si somos recuerdo u olvido, ¿cuántos sueños nos habrán quedado pendientes?

Suscríbase a nuestro boletín

Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.

Dejar un comentario