El llamado de la cumbre: ¿por qué se sube a las montañas?

¿Quién no ha pensado alguna vez: este año subo el Cocuy o cualquier otro de los picos nevados de nuestro país o los de otro? ¿Qué implica, qué hace falta, qué se aprende en ese camino? Montañista curtido por rutas, errores y formaciones, el autor nos cuenta sobre la relación compleja, técnica y vital, que sus pasos y sus fotos han trazado sobre la piel de las montañas colombianas, del Himalaya y de África.

Subir montañas nunca comenzó como una decisión consciente. No fue una meta escrita en una libreta de viaje ni un propósito de año nuevo. Fue, más bien, algo inesperado que se abrió paso en mi vida, como una necesidad silenciosa que no tenía explicación al principio. Aún hoy, después de tantos viajes, tantas acampadas y tantos pasos dados sobre piedras que parecían nunca acabar, me sigue pareciendo difícil explicar por qué subo.

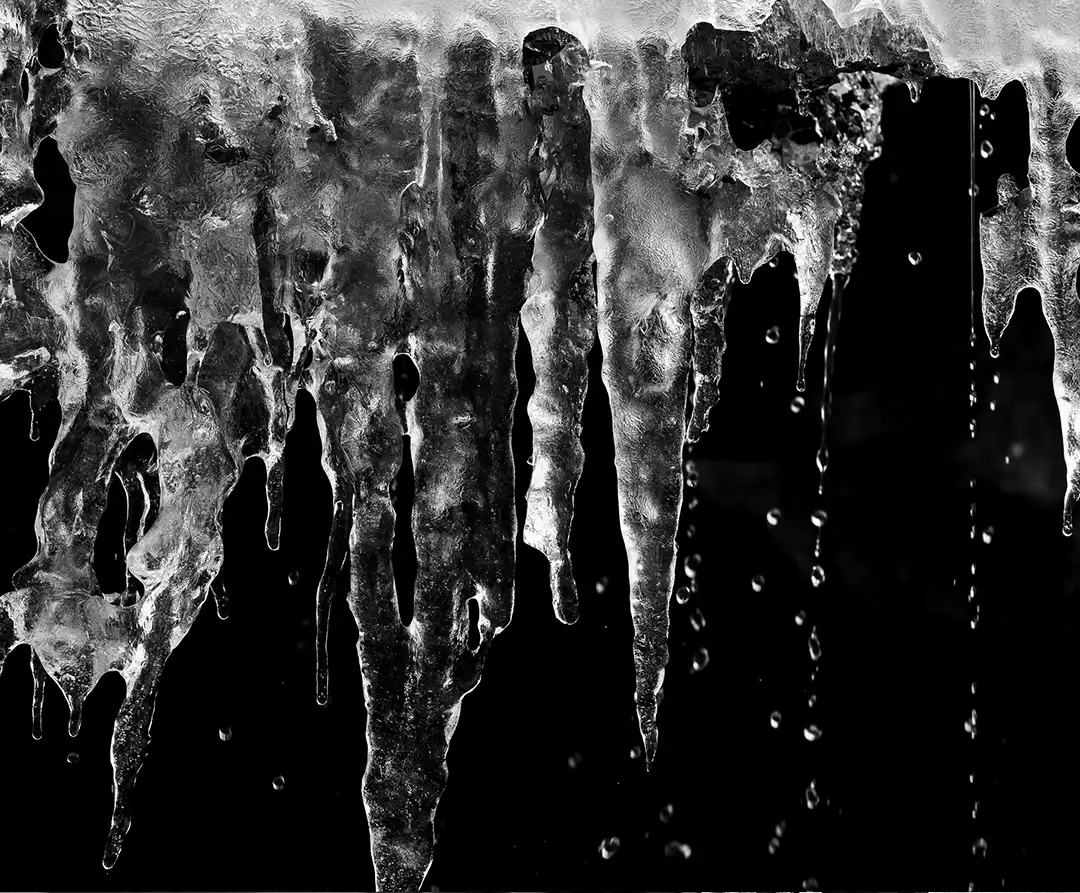

Lo que sí sé es que cada vez que empiezo a caminar hacia la altura, algo en mí se incomoda y luego se acomoda. Siempre, sin excepción, los primeros minutos me recuerdan la esencia de todo: lo primero que te arranca la montaña es el aliento. Es una mordida helada de aire que obliga a respirar de forma consciente, como si se estuviera reaprendiendo a vivir. Después llega el silencio, inmenso y espeso, un silencio capaz de tragarse cualquier ruido del mundo. Desaparece el tráfico, la ansiedad de las cosas pendientes, la presión de ser alguien para los demás.

Allí solo quedan los pasos, el crujido de la nieve, el golpe del corazón contra las costillas.

En esos primeros instantes siempre me pregunto cómo es posible que algo tan duro sea al mismo tiempo tan profundamente liberador. Lo curioso es que, desde abajo, desde la comodidad de un mundo diseñado para evitarnos cualquier incomodidad, lo que hacemos los amantes de la montaña, se ve como una puta locura: ¿Por qué elegir el frío, el dolor, la incomodidad, el riesgo? ¿Por qué subir a un lugar donde el cuerpo duele, donde la respiración se hace lenta, donde la vida parece tambalear?

Esa pregunta todavía me la hago y me llevó a convertirme en alguien que camina horas bajo la lluvia, que sabe clavar una estaca en medio de una tormenta para que la carpa no salga volando, que ahora se preocupa sinceramente por el retroceso brutal de los glaciares de Colombia.

Mi travesía comenzó hace 16 años, con un impulso casi ingenuo: “Quiero conocer el Cocuy.” Nada más. Una frase simple, sin dimensión real del terreno ni de los riesgos. Una frase que, sin embargo, cambió mi vida entera.

La ignorancia es maestra

Fui voluntario del programa de guardaparques de Parques Nacionales Naturales de Colombia, mientras estudiaba arquitectura en la universidad —carrera que nunca acabé—.

La Sierra Nevada del Cocuy, Güicán y Chita sonaba emocionante, romántico incluso y quería escapar de la rutina de las maquetas y de la vida tal vez. Pero la montaña no es romántica: es honesta. Te muestra de inmediato quién eres y quién no eres todavía.

En ese entonces llevaba unos tenis básicos de trekking y no unas botas adecuadas, una chaqueta urbana que apenas servía para un paseo por Bogotá, y una mochila llena de errores. Solo mi cámara parecía estar en el lugar correcto, como si presintiera que yo venía a observar, a aprender, a documentar.

Allí me uní a un grupo de caleños experimentados que avanzaban con facilidad sobre un terreno que para mí era completamente nuevo: el páramo, el borde de nieve, la inmensidad blanca que anunciaba el inicio del glaciar. Yo estaba maravillado tomando fotos, hacía preguntas, sentía que estaba entrando a un mundo desconocido para la mayoría de los colombianos. Pero entonces cometí la imprudencia que me pudo haber costado la vida: decidí, contra toda lógica, aceptar la propuesta de mis nuevos amigos, de ir hasta la cumbre del Ritacuba Blanco, la montaña más alta de la Cordillera Oriental.

Subí amarrado a una cuerda que no estaba ajustada para salvarme, sin arnés, sin crampones adecuados, sin el entrenamiento necesario. Recuerdo estar de pie sobre un montículo minúsculo de nieve, un pedacito blanco suspendido entre precipicios de cientos de metros.

El sol golpeaba fuerte; yo no llevaba protector en el cuello. La piel se carbonizó. Pero eso fue lo menos grave. Lo terrible fue el pánico. Mis piernas simplemente se negaron a moverse cuando estaba allá arriba. Era como si el miedo hubiera llegado desde la profundidad de mis huesos hasta paralizar el cuerpo entero. Nadie podía bajarme. Nadie podía mover mis piernas por mí. Y ahí, en esa cumbre que yo creía “conquistar”, entendí que no había conquistado nada.

La montaña me dio mi primera lección: humildad.

La montaña no acepta negociaciones. No le importan la valentía ni los deseos. Exige respeto, preparación. Exige que seas honesto contigo mismo. Aquella vez descendí de la cumbre con el corazón en la mano y volví del Cocuy con la piel quemada, el ego roto y la cabeza llena de preguntas. Pero también volví con algo que no sabía que estaba buscando: un llamado.

Aprender a sobrevivir

Con el tiempo comprendí algo fundamental: aunque yo quería llegar a lugares remotos para fotografiarlos, en realidad no tenía el conocimiento técnico para estar allí. Soñaba con documentar la nieve, pueblos altos, paisajes nuevos para mis ojos… pero no sabía cómo acceder sin poner en riesgo mi vida. No sabía leer una pendiente, reconocer un cambio brusco de clima ni tomar decisiones rápidas y prudentes. No sabía sobrevivir allí donde mi cámara quería llevarme.

Ese vacío técnico empezó a pesar. Empecé a sentir que le estaba fallando a la propia montaña y también a mi vocación como fotógrafo documental. Y entonces, después de estar encerrado durante meses en tiempos de pandemia, tomé una decisión: decidí participar de varias expediciones con guías certificados a los glaciares más altos del país; Santa Isabel, Tolima, Huila y volví más de 7 veces al Cocuy. Ahí confirmé que ya no era el mismo: tenía más confianza, más claridad, más prudencia. Aprendí a escucharme pero también a trabajar en equipo.

Y un par de años después, en India, hice parte de la formación…. en el Instituto Himalayo de Montañismo (HMI). Ese curso fue un renacer. Aprendí a usar un piolet, a detener una caída, a evacuar un herido, a entender las cuerdas, a orientarme en la montaña con mapas. Aprendí disciplina, método, paciencia. Aprendí que la técnica no es un lujo: es la base sobre la cual se construye la vida en altura.

Cuando regresé a Colombia, todo encajó: la fotografía fue el motor que me llevó a las montañas, pero el montañismo fue lo que me permitió permanecer en ellas sin temer por mi vida. Hoy, gracias a esa formación, he podido documentar el retroceso glaciar en lugares a los que pocos colombianos pueden llegar. Y sé que cada imagen que capturo en esos ecosistemas frágiles tiene un valor triple: social, ambiental y personal.

Cada glaciar que visito me recuerda que el tiempo para verlos se agota. Las montañas colombianas cambian a una velocidad que asusta debido al cambio climático y por estar nosotros ubicados en el trópico. Quizá mi cámara, mi profesión, mi sensibilidad, pueda conservar un pequeño testimonio de ese mundo que se deshace en silencio. Subo porque quiero honrar estos ecosistemas antes de que se vayan.

De viajero a montañista

Con los años, esa transformación interna continuó. Dejé de ver la montaña solo como una postal sorprendente y comencé a verla como un tejido complejo, delicado, vivo. Aprendí que el montañismo no es un deporte de fuerza, sino un arte de decisión. Puedes tener piernas fuertes, pero si tomas malas decisiones a 5.000 metros, nada te salva. Aprendí que antes de subir se debe pensar. Que el ritmo debe ser lento, casi terco. Que la aclimatación no se apura. Que beber agua es más importante que avanzar. Que una madrugada helada exige claridad, no valentía.

Comprendí que el ego es el enemigo más peligroso del montañista. Ese susurro que dice “ya casi, no pares” es el que lleva a muchos a perder el juicio por la falta de oxígeno. El que confunde orgullo con determinación y el que puede convertir una aventura en tragedia. También aprendí sobre el frío y sus trampas: la hipotermia, la pérdida de sensibilidad, el deterioro cognitivo que puede aparecer sin aviso. Aprendí sobre las tres capas de ropa, sobre arneses, sobre el lenguaje de las cuerdas.

Mi segunda lección es clara: La seguridad no es un accesorio para colgar de la mochila; es una filosofía de vida.Pero sigo sin responder por qué subo. Y la respuesta, aunque parece sencilla, tiene muchas capas.

Una vez, caminando bajo una tormenta de granizo, agotado y con frío, un guía me dijo con una calma que jamás olvidaré: “Estamos aquí. Estamos vivos. Sigamos.” Ese instante me enseñó física y emocionalmente dónde colocar mi energía. Porque la cumbre no es el objetivo principal. Es solo un punto en el camino. Un punto emocionante, sí. Un punto simbólico. Pero nunca es el final, porque la verdadera victoria es regresar tal como lo afirman todos los guías, escaladores y expertos de la montaña. La verdadera cumbre es la casa.

La montaña me enseñó que llegar a la cima alimenta el ego, pero bajar nutre la sabiduría. Y esa sabiduría consiste en reconocer que no todo depende de ti: el clima, la nieve, el viento, el glaciar… todos tienen la última palabra.

Libertad

He subido muchas montañas, pero nunca he sentido que las “conquisto”. Sir Edmund Hillary dijo alguna vez, tras convertirse en la primera persona en ascender el Monte Everest junto a su sherpa Tenzing Norgay: “No es la montaña lo que conquistamos, sino a nosotros mismos.”

Quizá por todo eso fue que aquel día en el Monte Kilimanjaro, la montaña más alta de África, tuvo un significado tan profundo para mí.

Cuando finalmente alcancé el los 5.895 Mts, después de horas de frío desgarrador y un cansancio que parecía no tener fondo, entendí por qué lleva el nombre de Uhuru, que significa libertad en suajili. No era la libertad de una cumbre conquistada, sino la misma que he ido descubriendo en cada cordillera: la libertad de ser honesto conmigo mismo, de reconocer mis límites, de agradecer lo que soy capaz de hacer y lo que aún me falta por aprender. Allí arriba, con los dedos congelados y la cámara casi imposible de sostener, rodeado de personas de todo el mundo que también habían traído sus propios miedos y sueños hasta ese filo del planeta, sentí que todo mi camino había sido un entrenamiento para llegar ahí.

Y mientras las lágrimas se mezclaban con el viento, lo entendí: subo montañas para encontrar ese pequeño espacio de Uhuru dentro de mí, ese lugar donde, aunque sea por un momento, soy plenamente libre.

Suscríbase a nuestro boletín

Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.

Dejar un comentario