Cáncer: la palabra enorme en cuatro historias

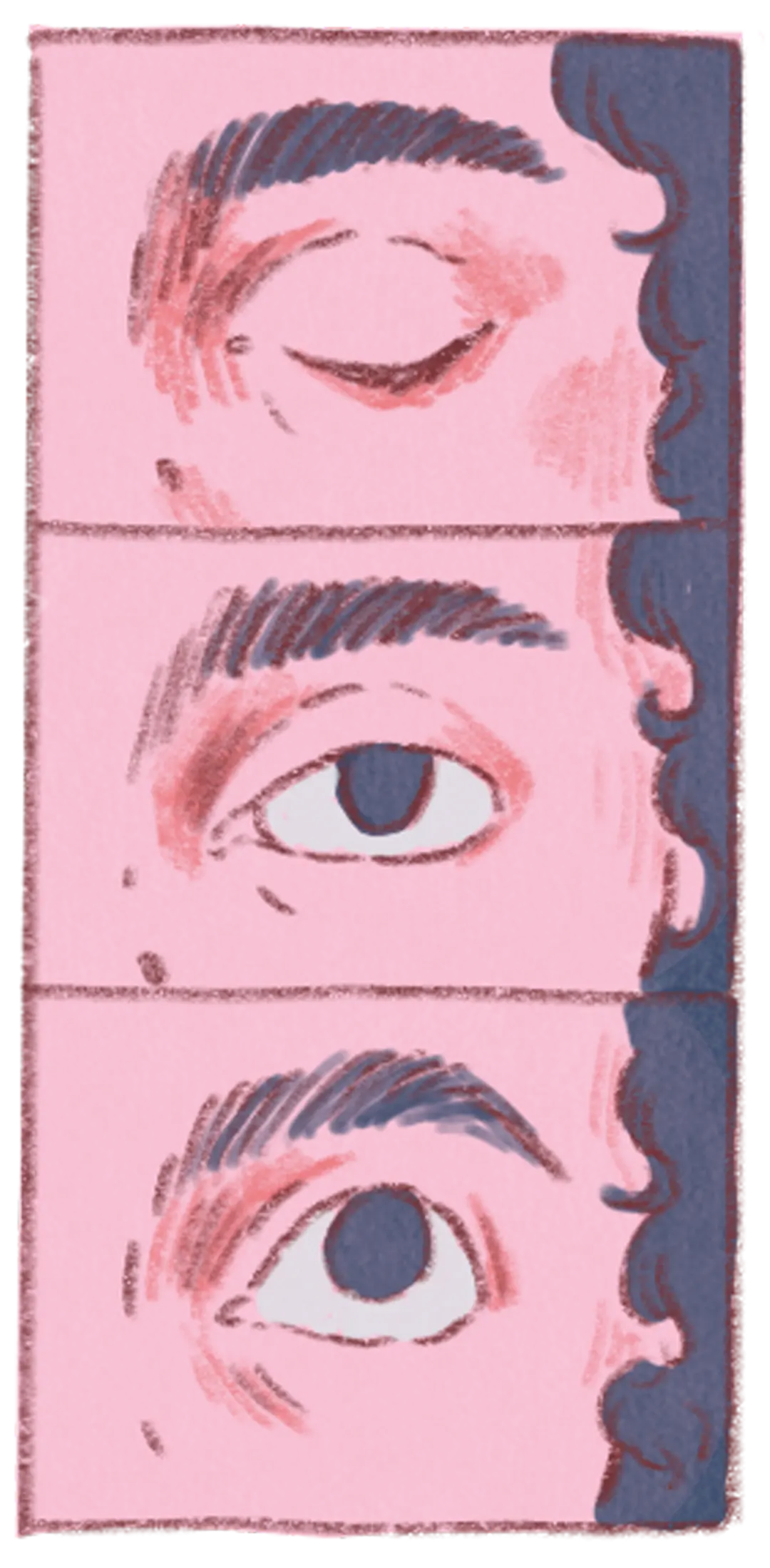

La palabra cáncer despierta miedos y ansiedades que no son fáciles de tramitar, incluso para poder hablar sin rodeos de esta patología. ¿Cómo es vivirla, tratarla, sobrevivirla para quienes lo han enfrentado en sus veinte o sus treinta? En este reportaje íntimo, la autora nos comparte su testimonio y el de otros, junto a las voces de especialistas y escritoras, una ventana múltiple para comprender mejor este diagnóstico.

Juanita empezó diciéndome que su historia con el cáncer ha sido larga. Su madre murió cuando ella tenía 19 años. “Tuvo cáncer de seno. Tuvo un tratamiento muy duro, todo lo que acarrea un cáncer”, me dijo.

“Todo lo que acarrea un cáncer” es una frase enorme. Mientras la escuchaba, tenía conmigo mi propia historia, tenía también la de mi madre, la de conocidos y la de Anne Boyer, guardada en mi mochila. La vastedad de esa frase está dada por la muerte. Y en el terreno que existe entre la palabra “cáncer” y la palabra “muerte”, cabe todo. Cuando Juanita pronunció la frase, entendí que ella y su familia habían recorrido todo el camino, hasta el final.

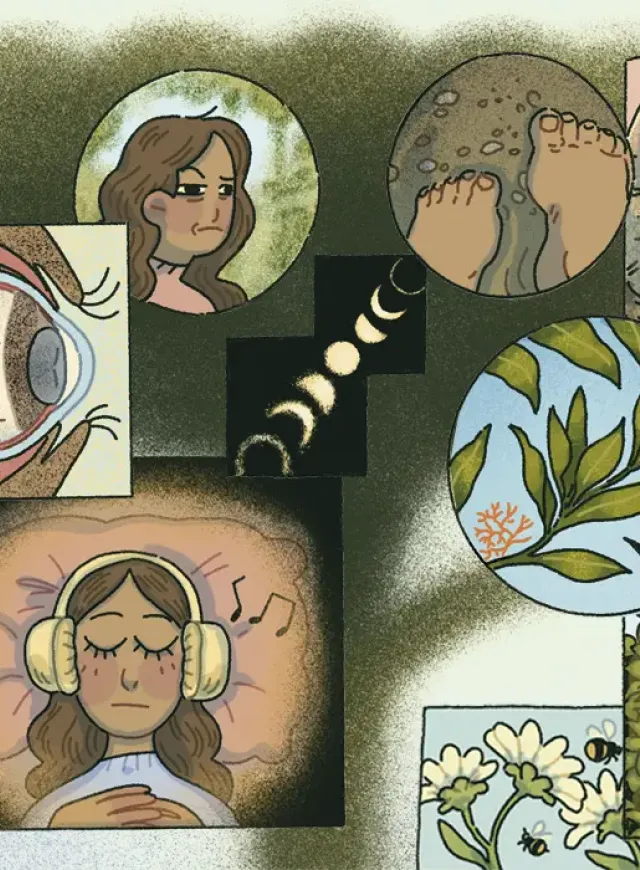

A Juanita le diagnosticaron cáncer de seno a sus 33 años. A Santiago, cuyo nombre es realmente otro y a quien llamaré así para preservar su anonimato, cáncer de testículo a los 26. A mí, cáncer de apéndice a los 29. Lo más difícil de escribir este texto ha sido evitar todo lo que no quiero que este texto sea. He intentado incluso evitar la cronología de los testimonios de supervivencia: diagnóstico, tratamiento, remisión de la enfermedad. Porque aunque eso haya sido lo que nos ocurrió a los tres, la sucesión de esos hechos lleva consigo recovecos que evaden el tiempo y el espacio, experiencias corporales y espirituales que dejan una estela regada en toda la vida, incluso en la parte de la vida que aún no ha ocurrido.

Nuestras historias están separadas por la misma palabra que las une. El cáncer no es una sola enfermedad, sino que está definido como un conjunto de enfermedades que se pueden desarrollar en casi cualquier parte del cuerpo como consecuencia de la multiplicación anormal de células.

La primera parte de esa definición hace que la probabilidad de padecer cáncer parezca altísima. La segunda parte tiene que ver con lo enigmático y azaroso: sigue sin saberse la causa de que esas células, estén donde estén, se reproduzcan de manera errada. Susan Sontag la llama “la enfermedad de las mil causas”. Anne Boyer dice que “el cáncer ni siquiera existe en realidad, al menos no como tal. El cáncer es una idea que lanzamos como calumnia sobre nuestra malignidad”.

A Juanita le encontraron una microcalcificación de 1.4 milímetros. Su malignidad no se sentía al tacto, y no estaba allí nueve meses atrás, cuando se había hecho su último control. “Esto no estaba aquí”, dijo el radiólogo tan pronto puso el ecógrafo en su seno izquierdo. Ella lo vio, allí en la cara de un médico que se dedicaba a encontrar cáncer en las personas.

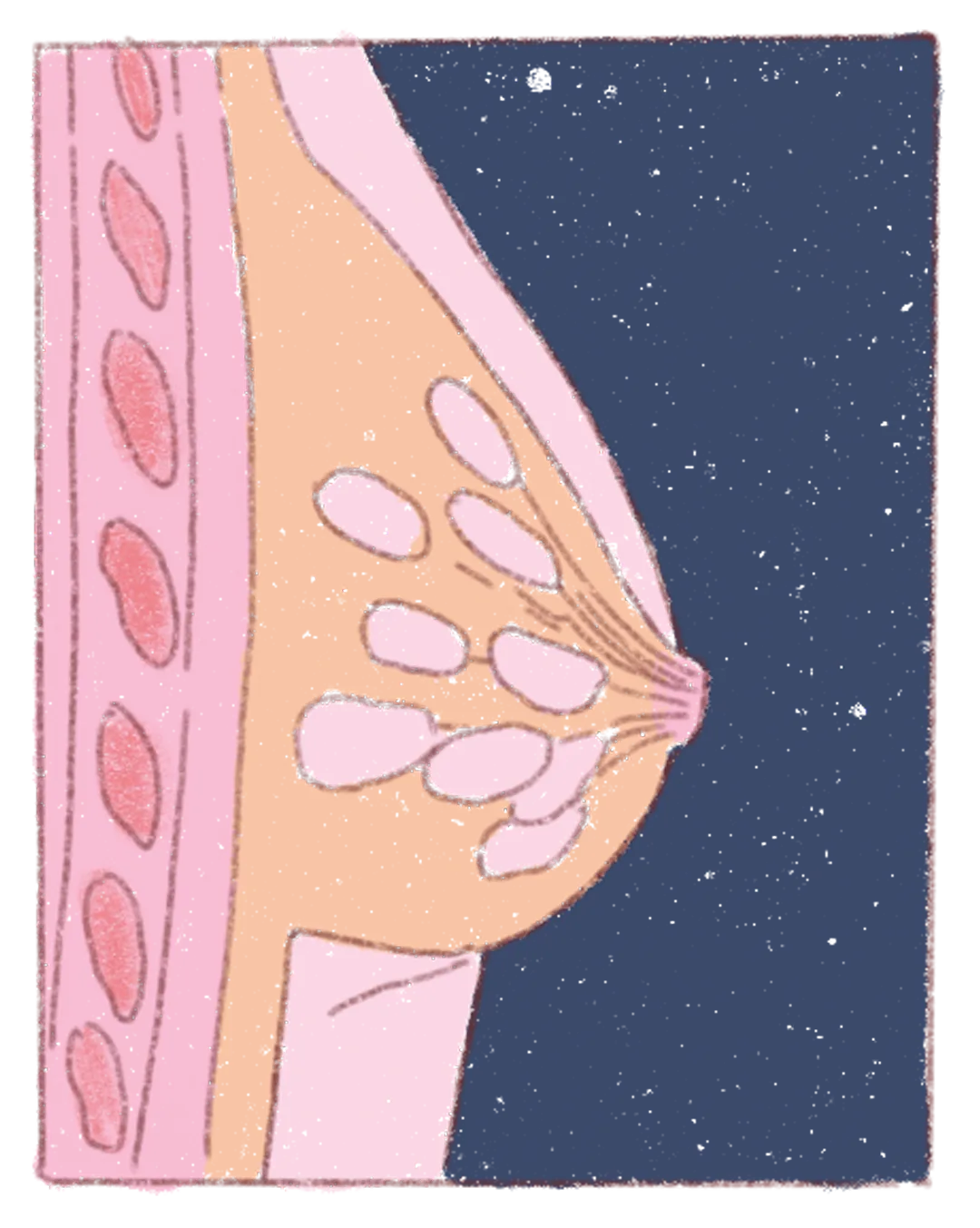

Las células cancerígenas encontradas en el seno de Juanita eran sensibles al estrógeno y a la progesterona, lo que quiere decir que se alimentaban de estas hormonas. Inicialmente el diagnóstico era de una malignidad in situ y sin posibilidad de metástasis, o sea que estaba ubicada y contenida en el lugar donde se había originado. En la cirugía, sin embargo, se dieron cuenta de que en realidad estaba muy cerca a ductos del seno que aumentaban significativamente las probabilidades de que llegara a otros órganos. No ocurrió, pero por las características de las células cancerígenas, invasivas, más dadas a propagarse, Juanita tendría que someterse a un tratamiento más fuerte.

Antes del diagnóstico, se había hecho un examen genético para saber si había heredado la posibilidad de desarrollar cáncer. Cuando el diagnóstico llegó, Juanita asumió que aquello venía de su madre, que dentro de lo mucho que ella podía parecerse a su madre, estaba también eso, y que si a su madre le había tocado afrontar la enfermedad, a ella, por ser su hija, también le tocaba. Perocuando el resultado llegó y salió negativo, Juanita supo que ese cáncer era suyo y de nadie más.

El cáncer de mama es el cáncer más diagnosticado en mujeres a nivel mundial y la causa más común de muerte por cáncer en mujeres. Según el Instituto Nacional de Cancerología, en 2022 en Colombia, el 17.9% de los casos nuevos de cáncer en mujeres fueron de mama, con 653 casos. El segundo tipo de cáncer más común en mujeres fue el de piel con 538 casos que representaron el 14.7% del total. Y el de piel fue el más común en hombres, con 524 casos nuevos, el 19% del total.

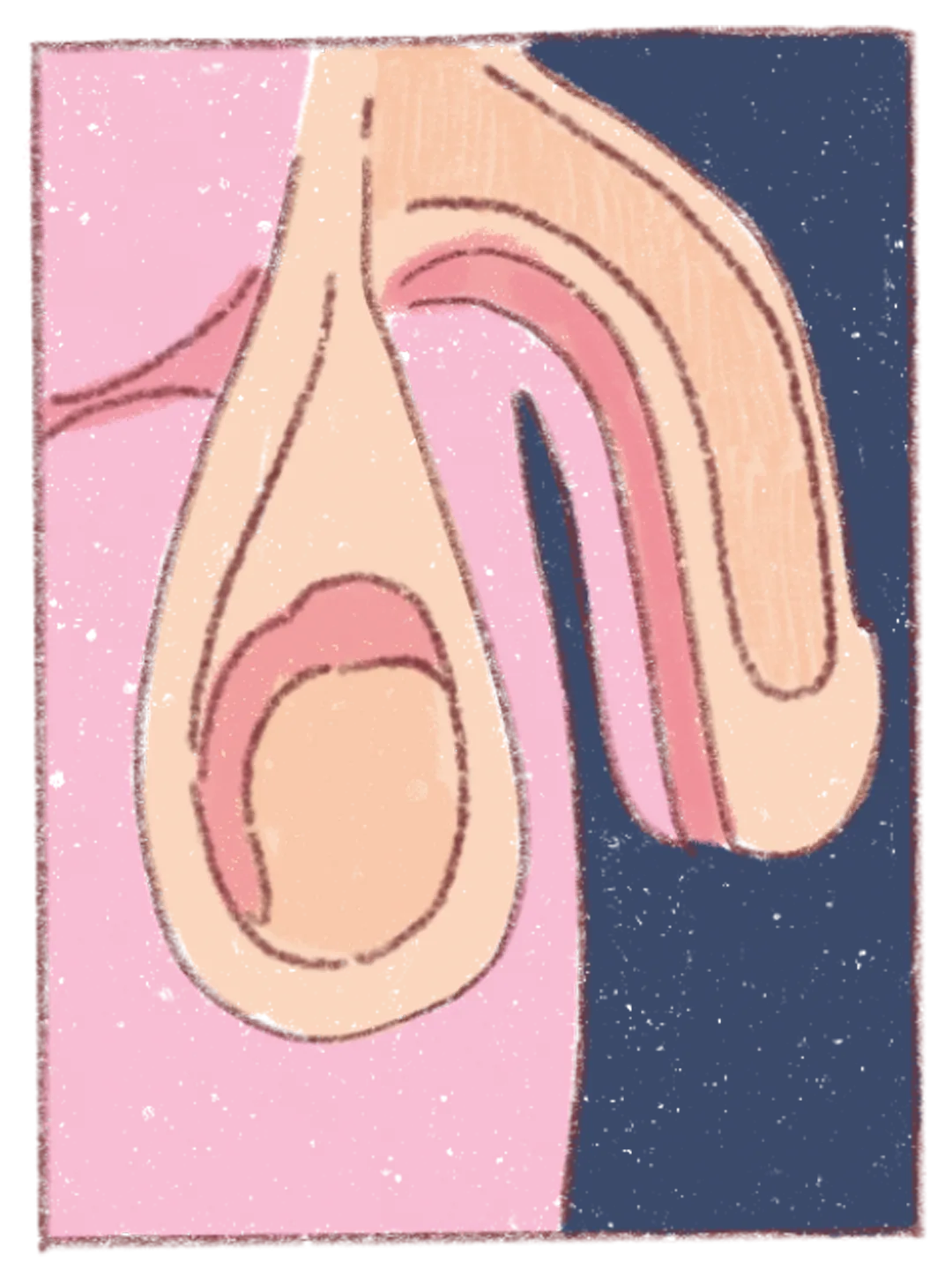

Hay cánceres que son más comunes en jóvenes de ciertos rangos de edad, según el Instituto Nacional del Cáncer. El cáncer de testículo, por ejemplo, se diagnostica más frecuentemente en hombres de 20 a 34 años. A pesar de ser el cáncer más comúnmente diagnosticado en este rango etario, el cáncer testicular representa solo el 1% de los cánceres diagnosticados en hombres. Los tumores seminomatosos, que se originan en las células germinales del testículo, como el que le encontraron a Santiago, pertenecen a un tercio de los tumores testiculares diagnosticados y sus causas siguen siendo desconocidas. Una de las teorías más actuales dice que el carcinoma se desarrolla durante la etapa fetal. Y eso le dijo el doctor a Santiago: “Usted nació con eso”.

Santiago es pragmático y no le gusta dejarse llevar por el miedo. Así se describe a sí mismo y así asumió el diagnóstico. El médico le dijo que la tasa de supervivencia de su tipo de cáncer era de un 98% a 99%. “¿Cómo no voy a salir de esto?”, pensó. Hizo todo lo que tenía que hacer. En dos semanas le quitaron un testículo y el tumor estaba fuera de su cuerpo. Sí pensó en la muerte, pero él sabía que no iba a morir. Pensó en la muerte de manera caprichosa. Así me dijo y yo entendí lo que me quería decir. Porque un capricho es arbitrario y, aunque no creo que sea arbitrario pensar en la muerte cuando se tiene cáncer sino más bien todo lo contrario, que Santiago me dijera eso demostraba lo seguro que estaba de que todo iba a salir bien.

Carlos Castro, oncólogo clínico adscrito a Colsanitas y asesor científico de la Liga contra el cáncer, me contó que lo que sí se sabe del cáncer es que en nuestro andamiaje cromosómico existen los genes llamados oncogenes y antioncogenes o genes antitumorales. Cuando se pierde el balance entre el oncogén y el antioncogén, aparece el cáncer.

Ese es el entendimiento al que ha llegado la ciencia observando el comportamiento del cáncer a nivel genético: se presentan alteraciones en el ciclo celular, células que se reproducen sin control, células que no mueren cuando tienen que morir. Pero no hay una explicación de por qué suceden la mayoría de tumores malignos.

El misterio del cáncer, el desconocimiento de sus causas y naturaleza, lo azaroso que puede ser padecerlo, todo ese espacio vacío de una enfermedad definida tan vastamente, tiende a ser llenado por quien lo padece con significados o interpretaciones. Las metáforas de las que está cargado el cáncer, como lo expone brillantemente Susan Sontag en La enfermedad y sus metáforas, son elaboraciones históricas que a veces hacen que recibir un diagnóstico sea más difícil de lo que ya es en sí mismo el hecho de tener dentro del cuerpo algo que puede crecer hasta matarte.

Sin embargo, aunque lo intente, no podría quitarle peso a la palabra cáncer sin estar siendo cínica. Susan Sontag, Anne Boyer, Audre Lorde me enseñaron a ir contra ciertas interpretaciones que en algún momento atribuí o atribuyeron a mi cáncer. Pero también me hicieron aferrarme a otras. Cuando escucho a Juanita, a Santiago, a mi mamá hablar, sé que ellos también han decidido creer en algunos significados personales de su enfermedad, en respuestas no-respuestas que aparecen en ese soliloquio único, ese espacio extraño que queda abierto con la pregunta de “¿Por qué me está pasando esto a mí?”

Mi mamá, que tiene teorías radicales para muchas cosas dadas por su fe en Dios, me dijo que ella cree que cuando a uno le pasa eso, eso de ser diagnosticado con un cáncer, padecer un tratamiento y luego volver a estar sano, es porque Dios te está dando una segunda oportunidad para algo. Juanita usa la palabra aprender: aprendió más de la mujer que verdaderamente es, no es débil como pensaba, no es miedosa como pensaba, es otra. Santiago, que una semana antes de saber que tenía cáncer, había recibido su primera nominación a un Grammy, interpretó la extraña combinación de noticias como un llamado: a vivir más despierto, “a no estar en piloto automático”. Audre Lorde, mujer, negra y lesbiana, escribe que a partir del miedo a la muerte entendió mucho sobre cómo transformar el silencio en lenguaje y acción, y la narración de su experiencia en Los diarios del cáncer es intensamente política. “Si puedo mirar mi vida y mi muerte sin acobardarme, sé que nunca más me podrán hacer nada”. Susan Sontag logró demostrar magistralmente la violencia que se ejerce desde lenguaje cuando se habla de enfermedades como el cáncer y logró también una fuerte defensa del paciente sin mencionar una sola palabra sobre su experiencia con el cáncer de mama en primera persona. Si eso no es aprender algo del cáncer, ¿qué lo es?

No quiero romantizar al cáncer. De ninguna manera. El dolor del cáncer es algo que uno no quiere volver a sentir. Romantizarlo sería aplacar retóricamente lo terrible que son sus caminos, sus tratamientos. Una metástasis o una quimioterapia no son escenarios “romantizables”.

A Santiago le dijeron que, después de la cirugía, la decisión de hacerse quimioterapias era completamente suya. Y él decidió no hacerlo. La probabilidad de que el cáncer, en su caso, no volviera mejoraba solo en un 3% con la quimioterapia, de 88% a 91% de probabilidad de que no volviera. La toxicidad de la quimioterapia es conocida por todo el mundo a partir de, sobre todo, uno de los efectos secundarios: la pérdida del cabello. Pero detrás del tratamiento de quimioterapia hay un sin fin de padecimientos físicos que nadie se imagina.

Juanita tuvo 16 sesiones de quimioterapia. “Se llevan todo lo tuyo”. Las primeras cuatro sesiones le tumbaron el pelo, la hicieron vomitar, la hincharon, no podía comer nada, acabaron con sus defensas. Las segundas le tumbaron las uñas de las manos y de los pies, las pestañas, las cejas. Debido a que el último lugar del que sale el medicamento son las extremidades, tampoco sentía sus dedos: no podía cerrarse un botón, ponerse un arete, amarrarse los cordones. Las consecuencias del tratamiento con quimioterapia llegaron a las partes más cotidianas y a las acciones más básicas de su vida. El color de la bolsa de las primeras quimioterapias era del color de la Colombiana, que nunca pudo volver a tomar, oler, casi ni a ver. Naranja.

El tratamiento de Juanita, ahora, dos años después del diagnóstico, consiste en quimioterapia oral. Debe tomar una pastilla diaria y ponerse una inyección mensual que corta toda su producción hormonal. Está en una menopausia inducida. No puede tener más hijos. Tiene un hijo, que fue la primera persona en la que pensó cuando recibió el diagnóstico, que en ese momento tenía dos años y medio y que estaba a punto de entrar al colegio. Su hijo, a quien ella nunca llegó a hablarle de la muerte, le pidió, la noche anterior a su mastectomía, que no se muriera. Por él, sobre todo, Juanita aguantó su tratamiento con toda la fuerza que no sabía que tenía.

Mis chats y correos de finales de febrero de 2023 son una negación de que mi vida se detuvo por el diagnóstico. En mi chat conmigo misma aparecen notas como “PET SCAN - 13 de marzo”, “Número Medicaid: xxxxx”, “Llamar a Surgery, número 7186307095”. Todo eso está mezclado, interceptado, con links de peluquerías, el número de Marlene, que fue la que finalmente me cortó el pelo para mi matrimonio, un par de imágenes de vestidos blancos y un link de amazon de unas medias de encaje.

“Mi cáncer, como el de casi todos, era de lo más vulgar”. Así lo dice Anne Boyer. El de Juanita y el de Santiago también. Ninguno dejó de trabajar. Santiago cumplía con sus entregas, iba al estudio de grabación. Juanita llevaba el portátil a las sesiones de quimioterapia para asistir a sus reuniones virtuales.

Mi diagnóstico llegó el 14 de febrero de 2023. Hacía 9 días me habían hecho una apendicectomía y en 10 días me iba a casar con Juan, que en ese momento estaba trabajando. Vivíamos en Nueva York. Hacía frío y yo estaba metida en las cobijas leyendo en el computador. Las 4 incisiones que me habían hecho en el abdomen, para la laparoscopia, aún me dolían. Eran las 6 y algo de la tarde y vi que tenía un correo del sistema médico que no había abierto: “Hola, María. Tienes un nuevo resultado de examen disponible”.

No me acordaba que después de una cirugía hay todavía algo por saber: la patología, el examen a un pedazo de cuerpo que ya está fuera de tu cuerpo. El documento tenía la palabra “tumor” 19 veces. Esa repetición e insistencia fue la confirmación de lo que uno siempre teme, esas diecinueve veces de una palabra eran equivalentes a una sola: cáncer. El tumor tenía 9 milímetros y yo no había sentido nada hasta el 5 de febrero a las 7 de la mañana cuando me despertó el dolor de una apendicitis a la que tengo mucho que agradecer.

Así que la mitad de mi tratamiento ya estaba hecho. Sin embargo, los bordes de lo que me habían sacado del cuerpo tenían células de tumor, lo que hacía que una segunda intervención quirúrgica fuera necesaria, una hemicolectomía: cortar otro poco más de colon hasta que no hubiera bordes con células malignas.

El tumor que encontraron en mi apéndice fue un tumor neuroendocrino. Estos tumores son raros y se los encuentra, sobre todo, por accidente. Las células neuroendocrinas, que produjeron el tumor en mi apéndice, son células, como su nombre lo dice, que tienen características comunes con células endocrinas y nerviosas, y que están en casi todas las partes del cuerpo. Así que un PET, un examen con un contraste especializado en detectar cáncer, era necesario para saber si el tumor que habían encontrado en mi apéndice tenía metástasis. Ese PET y una resonancia magnética adicional arrojaron el resultado de que yo tenía otro tumor del mismo tipo en el páncreas. Al equipo médico que me trataba se sumó un oncólogo y cirujano de páncreas.

No sé exactamente cuántos días pasaron hasta que tuve que ir a verlo, pero un agujero negro se abrió en la mitad de mi vida esos días. Tenía una metástasis. “¿En serio voy a morir a los 29 años?”, pensaba. No podía creerlo. Lloraba por las noches y una soledad terrible se asentó en mi corazón.

Hay cosas tan íntimas en la lidia con la enfermedad. Mi madre hace poco me confesó que ella estaba segura de que iba a morir cuando la trasladaron de Montería a Bogotá. Sus plaquetas estaban por el suelo y aún tenía el tumor dentro de su cuerpo. La histerectomía total se la harían unos días después. Seguida de cinco braquiterapias.

Pienso en esa certeza de la muerte, la que sintió mi madre, y pienso que yo no estuve allí. Que era una certeza de ella sola. Quizá la compartió con mi papá. Me pesa no haberlo sabido, pero lo entiendo.

El médico oncólogo de páncreas me dijo que las lecturas de los dos exámenes, del PET y de la resonancia magnética eran incorrectas. No había nada en mi páncreas. Me iban a cortar un pedazo más de colon y todo iba a estar bien. “Estoy muy feliz de que ya no tenga que hacerte nada”, me dijo el doctor Kaplan. Todavía tengo el momento clarísimo en mi mente, su entrada al consultorio, su sonrisa. Volví a la vida. Audre Lorde, antes de recibir el diagnóstico de su cáncer de mama, tuvo un tumor benigno que la tuvo en ascuas. Ella lo dice así: “Pero en el período de tres semanas entre que me dijeron que podía tener cáncer y saber que no lo tenía, encontré por primera vez las preguntas esenciales sobre mi propia mortalidad. Iba a morir, y podía ser mucho antes de lo que había pensado”. La idea de una muerte joven es el peor susto que he tenido.

Afortunadamente cáncer y muerte no son la misma cosa. Y no saber hablar de él sigue reforzando “la difundida idea de que esta enfermedad es forzosamente mortal”, como escribió Sontag. El Dr. Castro también me dijo que curar un cáncer metastásico era inimaginable hace varios años; que hace 50 años, el 90 o 100% de niños con leucemia, moría. Hoy el 90% en Estados Unidos y el 70% en Colombia se están curando. Y que la sobrevida de pacientes con cáncer de seno, cáncer colorrectal y cáncer de pulmón ha mejorado indudablemente.

En una entrada de mi diario de abril de 2023, un mes después de mi segunda cirugía, escribí:

un cuervo ha volado ya tres veces sobre mi cabeza

grazna cada vez que lo hace

quiere llamar mi atención

yo no pienso que esto signifique que voy a morir

un cuervo que grazna sobre mi cabeza

es solo eso

y nada más.

Si el cáncer, como enfermedad está cargado de metáforas y significados que hacen que su diagnóstico sea aún más difícil de recibir, el hecho de que el cáncer salga de tu cuerpo despoja a muchas otras cosas de su peso metafórico. Esa ha sido una gran recompensa para mí. Poder enunciar la no metáfora de la muerte. Así también se han ido muchos miedos. Los significados siniestros que atribuía a muchas cosas ya no están allí. Poder decir que un cuervo es un cuervo, o, como lo digo después en esa misma nota, que un cuervo me está graznando para que mire que sus plumas no son solo negras, sino que esconden también el color azul.

Suscríbase a nuestro boletín

Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.

Dejar un comentario