La gula: pecado capital, placer capitalista

Ágapes, bacanales, banquetes, rodizios y happy hours han promovido desde tiempos inmemoriales el acto de llenarse la boca (y la panza) en exceso. Lejos del pecado, este artículo celebra esa sed insaciable que es la gula.

rgías, festines en los que se comía y se bebía sin límites, y se cometía toda clase de excesos: así eran las antiguas bacanales romanas. Si tuviéramos registros sonoros de esos encuentros podríamos escuchar, entre las risas y gemidos de los entretiempos, una salsita romántica susurrando: “Besos, ternura, qué derroche de amor, ¡cuánta locura!”, mientras en una esquina dos van levantando sus túnicas para airear y humedecer sus sexos; en el centro los mancebos bailan pegadito, y en otra esquina alguien grita: “¡beso de treessss!”. Y si el tiempo fuera, como dicen, una quimera, y las personas fuéramos solo accidentes, entonces quizá alguna, presa del delirio, habría cincelado sobre la piedra del templo una frase que milenios después diría Henry Miller:

“El sexo es una de las nueve razones para la reencarnación, las otras ocho no son importantes”.

En su origen, estos ritos de iniciación para rendir culto al dios Baco, el dios del vino y el desenfreno, estaban reservados a las mujeres: tres días al mes debían reunirse para festejar los misteriosos ritos que les llevarían a adorar el exceso. Dicen que fue la sacerdotisa Paculla Annia quien, en el año 188 a.C., introdujo reformas a los ritos: pasaron de diurnos a nocturnos, de tres a cinco días al mes, y ahora podrían participar todas las clases sociales, sin límites de edad ni de sexo: una gran orgía comunitaria, un culto al placer voraz, una democratización de la gula.

Nos han hecho creer que la gula tiene que ver simplemente con una especie de debilidad estomacal, y quizá por eso es que no hemos notado que tras ella se esconden historias sangrientas, de muertes y prohibiciones. La sorprendente campaña contra la gula les revelará los secretos que oculta ese aparente pecado menor, y cuando pasemos de las fabulas católicas sobre el demonio del vientre y el espíritu fornicador, a los cerdos hipérbole del capitalismo, quizá concluyan conmigo que la gula, el placer desenfrenado por repetir y repetir y atiborrarnos de mundo, es quizá la única alternativa para una vida libre .

***

Confundidos con calor y arena, los rumores dicen que la promiscuidad y la violencia eran obligatorias, y que por eso eran un atractivo especial para las levitas animi, las personas con espíritu frágil, ligero, con debilidades e inconstancias en su carácter: las mujeres, los jóvenes, los pobres y los hombres con rasgos femeninos. Los hombres con poder y sin desviaciones de la voluntad no eran excluidos de estas noches. Se entregaban, como cientos, al imperio de los sentidos. Para entonces, lo que sucedía en los cultos a Baco era reservado, pero dos años después, en el 186 a.C., una ex iniciada, Hispala Faecenia, temiendo que su amado lograra entrar a esta religión, y sucumbiera a los placeres de la carne y el desenfreno, denunció el culto ante el Senado. Profanar el propio cuerpo hacía a las personas merecedoras de pena capital. Dicen que seis mil fueron ejecutadas.

“Las mujeres eran entregadas a sus familias para que las eliminaran discretamente, dentro de casa, en el seno del hogar”.

Fueron las muertes en nombre del temeroso amor que no soportaba el goce que él mismo no podía causar; son las muertes para enviar un mensaje: cuidaos de la gula, la sed insaciable.

De amantes a pecadores

Dicen por este lado del mundo, que todas las desgracias iniciaron porque Eva y Adán comieron algo que no necesitaban comer. No fue por hambre, fue por capricho, no la necesidad sino la necedad. Parece que en esa forma del mito hay un guiño: la gula lleva la etiqueta del destierro. Pero no fue solo Dios quien se indignó con este libertinaje del paladar, los espartanos hicieron del relato historia, y llegaron a castigar la gordura con la expulsión de Esparta; en una fórmula que sobrevive aún, asociaron gula y gordura, y quizá es por eso que dicen que la gula es el único pecado que se ve.

Es muy extraño escarbar la historia de la gula, quizá sea un pecado ambiguo.

La gula no siempre ha merecido castigo. Durante milenios se han celebrado ágapes y banquetes, ambos han tenido que ver con comida en exceso, y ambos tienen que ver con el amor. Cuenta Tertuliano, el escritor católico del siglo II d.C, que en el cristianismo el ágape representó las comidas fraternales que se tenían con las personas amadas, “las primeras iglesias cristianas griegas realizaban festines para mantener la concordia y la unión mutua”, era una manera de paliar las desgracias producidas por la desigualdad social. El ágape es una de las cuatro palabras que en la antigüedad se usaban para referirse al amor. Sentimos amor ágape cuando deseamos realizar actos de buena voluntad hacia lo amado. Parece que lo consideraban un amor en el cual el bien estaba hermanado con el comer en demasía. Las cenas, los banquetes, no eran un estricto ofrecimiento de la ración que cada cual requeriría para la supervivencia básica, eran la entrega de comida por encima de lo necesario, una especie de símbolo: ya que en horas de penuria y desgracia a la boca no ingresa más que aire y temor, habrá que atiborrarla hasta el cansancio incluso como una amenaza al tiempo: en estas condiciones, se come en exceso como una venganza, una esperanza y una promesa.

Ya ven que la gula parece también una alternativa, una respuesta a la desesperanza y la certidumbre de la desgracia. En circunstancias así, no parecen vanas las palabras de Henry Miller:

“Vivir sus deseos, agotarlos en la vida, es el destino de toda existencia”.

De hecho, una de las imágenes más bellas que nos han llegado del pasado es precisamente la de un conjunto de hombres hermanados en un banquete, sin saber, la mayoría, que ese sería el último para ellos, y el símbolo de muchos más para nosotros. Este banquete es uno de los símbolos universales fundamentales de la religión más importante de nuestra historia sin importancia. Seguro hoy, en casas de millones de personas, hay millones de copias de ese cuadro al lado del comedor, ese otro lugar para amar. Más o menos en el año 385 a.C., Platón escribió El banquete, un diálogo en el que están Sócrates y sus contertulios, naturalmente en una fiesta para el paladar y la garganta, y hablan, vea usted, del amor. En alguna parte dice él:

“El amor tiene que ver con que lo bueno nos pertenezca siempre”.

Una idea hermosa que tuvo doble filo: por un lado, parece que gustó mucho la relación entre lo bueno y la satisfacción del cuerpo, y es por eso que el cristianismo promovía banquetes y ágapes, pero por otra parte, eso de tener lo bueno siempre, siempre, no cuadraba muy bien con la necesidad de naturalizar el sufrimiento y construir así una vida estoica.

Y ya va apareciendo la ambigüedad: la gula es uno de los vicios más premiados y castigados. El goce en exceso era una ofensa a Dios. Quizá por eso, años después dijo el poeta alemán Heinrich Heine:

“Las jaurías radicales

nada saben de Dios

(...) No quiere más que comer y beber

la muchedumbre ratil y carnal.

Mientras están comiendo y bebiendo, no piensan

que nuestra alma es inmortal”.

Está bien desear que lo bueno nos pertenezca, pero amar nuestras carencias y aflicciones es más importante y virtuoso que entregarnos a los seductores peligros de lo bueno perpetuo.

Con el exceso llegaron las restricciones.

Y ya van apareciendo el capitalismo,

el demonio del vientre

y la infinita garganta de la grulla.

**

Dice la profesora Francesca Rigotti que no puede pecar de exceso quien carece. No puede comer hasta el agotamiento quien no tiene para comer. Por eso la gula ha sido asociada como un placer de ricos. Cunden las historias de grandes, imponentes e innecesarios banquetes dados siempre con alguna excusa que esconde la gula tras las cortinas de la cortesía, los ritos y los buenos gestos de imperios y naciones. Las copias de las orgías del culto a Baco han seguido apareciendo época tras época, en formas distintas, para dioses distintos, pero no han cesado. Las civilizaciones contemporáneas aún celebran, como las primitivas, con grandes banquetes: cada fin de año millones de familias privilegiadas siguen con una metodología religiosa los protocolos para la cena de navidad; preparamos comitivas y asados y festines para nuestros invitados cada que encontramos una ocasión como excusa, y no reparamos si nuestros cuerpos necesitan o no estos alimentos, el derroche, el exceso, y ver en los rostros los signos de fatiga que causa superar la frontera de la saciedad, esa parece ser la finalidad. Es como si comer fuera el único exceso posible, el que causa menos ruido en las conciencias morales de los abstinentes. Pero el gran ojo del cristianismo todo lo sabe, lo supo, y lo condenó.

En un afán por castigar todo lo que estuviera por fuera de la única forma en que nos dijeron que merecía la pena vivirse el mundo, el cristianismo promovió la idea de que el mal no podía venir de Dios, entonces debería proceder de otro lado, dijeron que desde siete planetas los vicios llegaron a nosotros, a invadir y tentar. En el 375 d.C., el monje Evagrio Póntico refinó y redactó las muchas tentaciones del alma humana, y luego las redujo a las más peligrosas, creando la más popular lista de los pecados capitales, el origen de todos los pecados del mundo. Creyó que eran ocho: “gula, lujuria, avaricia, tristeza, vanagloria, ira, orgullo y apatía”. Y ya ven ustedes cómo convirtió los ágapes y banquetes, tan simbólicos y fraternales, en simples, en vulgares pecados sociales. Dos siglos después, en el año 590, Gregorio Magno los redujo a siete, y dijo de la gula:

“cuando el estómago no es restringido, destruye las virtudes del alma”.

Seguro, al parecer, de que la gula reside en el estómago, y de que lo que arrojó a Eva y Adán a la desobediencia metafísica fue una necedad y no un vicio mayor. O quizás no, quizás San Gregorio sabía que sus almas no se perdieron por culpa del estómago, que la insaciabilidad sucede en el cerebro antes que en el cuerpo, y que la boca es el talón de Aquiles de las conciencias maculadas. Tiene algo de tragicómico que cerrar la boca sea una consigna tan popular entre los enemigos de la libertad ajena.

Cerdos, capitalismo voraz y el demonio del vientre

A pesar de Hispala Faecenia, Evagrio Póntico, San Gregorio y sus secuaces, de los siete pecados capitales quizá sea la gula el que menos fama tiene hoy, el más insignificante, digamos. Quizá su aparente insignificancia, su lugar como pecado menor, se deba a que lo hemos visto como un banal pecado culinario o estomacal, y no como lo que es, no supimos escuchar las palabras del santo, y no vimos en él el germen de la codicia, la avaricia y la lujuria, del hambre voraz por acaparar y acaparar traspasando con burlas los límites de lo necesario, el vicio insaciable, el placer de repetir el acto inútil, la pasión infinita. No supimos ver en la gula su doblez, una obsesión perversa: la fe del capitalismo voraz.

En 1977, el ilustrador húngaro István Bányai publicó Hamm, un corto animado que muestra a un hombre gordo que llega con hambre a un restaurante y empieza a devorarlo todo, todo, cubiertos y mobiliario incluidos. Sale a la ciudad y va metiendo dentro de sí lo que va agarrando al azar, al tiempo va creciendo descomunalmente, defeca basura en los mares y sigue engullendo y expandiéndose hasta merendarse la tierra misma. Ojalá fueran sólo una cómica metáfora, pero estos hombres con rasgos de cerdos que la literatura ha sabido retratar, y la vida imitar, son la antítesis del insecto del señor K. Los hay que a causa de su descontento se vuelven cucarachas, y los hay que a causa de la gula se vuelven cerdos.

La popularización de esta imagen desagradable, esta ruta para invitarnos a despreciar la gula, oculta algo un poco más vil que la censura estomacal:

Ya sabemos que lo que les estaba prohibido a Eva y Adán no era simplemente comer una manzana, era comer la manzana producida por el árbol del conocimiento. Una prohibición que amalgama apetito y sabiduría: “(...) el deseo natural de saber es naturalmente afín al deseo de alimento, y al deseo de apagar la sed con el agua. La verdad quita la sed, la verdad sacia”. Sabor y saber se han intrincado siempre. Cada tanto se nos recuerda esta relación con figuras culinarias: nos dicen que deberíamos alimentar el alma, o rumiar nuestras ideas, nos encanta escuchar al oído palabras calientes y sufrimos cuando nos enteramos de una noticia amarga. Saber y saber. En toda esta iconografía el conocimiento es un festín para el apetito intelectual, y la ignorancia es el ayuno.

Nos han invitado a asociar la gula y la glotonería con la obesidad, y la obesidad con la enfermedad. Nos han presentado una caricatura de la gula: un hombre gordo con rasgos porcinos, un cerdo hipérbole del capitalismo, atragantado de comida, devorando el mundo de manera desagradable, frenética y sucia, una presa de pollo en la mano izquierda y una botella de vino tinto en la otra, la ropa manchada y restos salpicando por lado y lado, mientras a sus pies la servidumbre famélica y hambrienta ancía migajas. Nos han dicho que la gula implica sufrimiento. Tomás de Aquino afirmaba que “quien busca comida y busca sexo no busca a Dios”, y por eso han promovido castidad y ayuno. Y por increíble que parezca, todo nos ha parecido creíble, hasta el punto que incluso la sed de saber la saciamos fácil. El mito se ha hecho carne, y ahora promovemos el ayuno intelectual: aceptar, no preguntar, satisfacernos con lo que se nos dice del mundo, justo lo necesario y útil, ¡qué vaina!, regular nuestro apetito ha tenido un doblez.

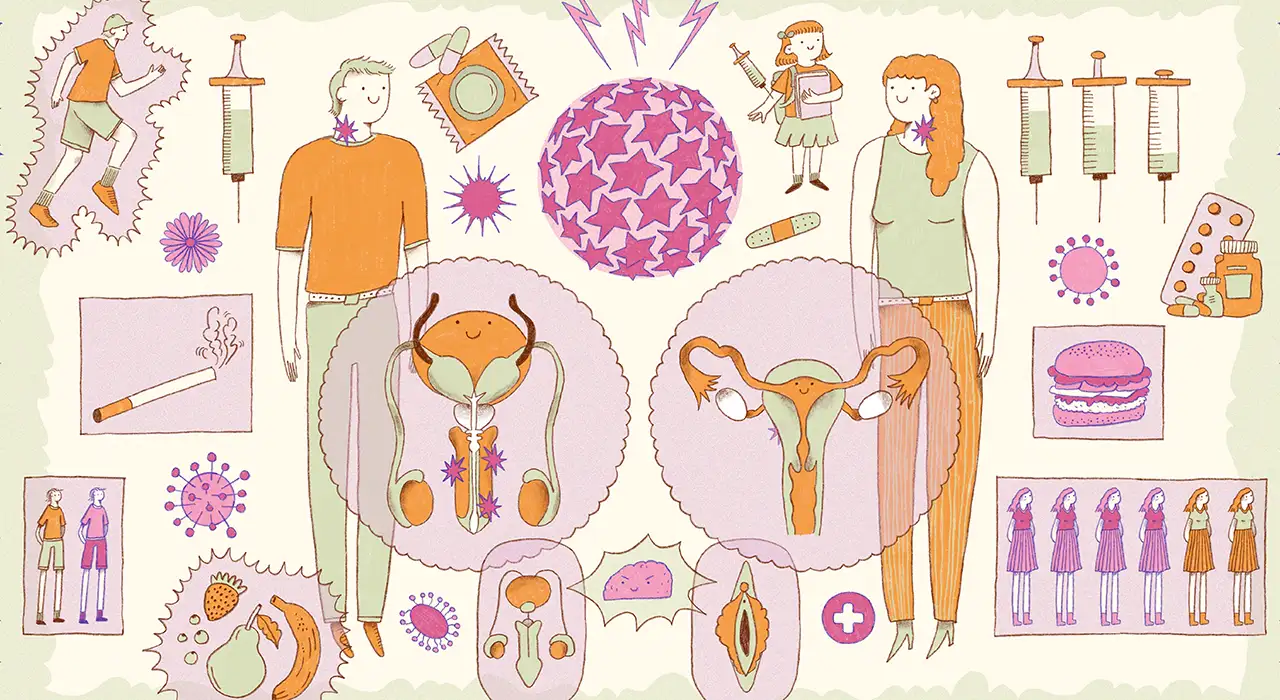

Pero no termina allí el alcance terrorífico de la campaña contra la gula. La profesora Francesca dice que “(...) nuestro glotón y nuestra glotona pecan sustituyendo el amor de dios por el amor al placer, en línea con el comportamiento de fornicadores. Gula y lujuria están siempre estrechamente ligadas”. Para Dante, “lo que lleva a la fornicación es la gula, no viceversa”. Las estrategias contra la gula han tenido jugadas que, vistas con las ventajas que el tiempo da, no pueden ser más que cómicas. Y todas llevan una consigna: la gula es mala, la gula daña, alejaos de cualquier forma del hambre voraz.

Para la muestra un botón. En el siglo V, el monje Juan Clímaco escribió:

“Debemos recordar que con frecuencia un demonio se instala en el vientre e impide al hombre sentirse satisfecho, incluso después de haberse comido Egipto entero y haberse bebido el Nilo. Después de que uno ha comido, el demonio sale a llamar al espíritu de la fornicación diciéndole: “Ahora vete tú, síguele. Cuando su tripa esté llena ya no estará en condiciones de luchar”. Riendo, el espíritu de la fornicación, aliado con el demonio del vientre, llega hasta nosotros, nos ata de pies y manos durante el sueño, hace con nosotros lo que quiere y pone en ridículo cuerpo y alma con sus sucios sueños”.

Por la misma vía resultaron demoníacas tres pasiones: comer, conocer y fornicar. El problema no es que creamos que la gula está asociada con el conocimiento y la lujuria, y a la vez con algo que traerá males mayores. El problema es que lo creamos porque alguien dijo que hay siete esferas externas que se nos han introducido, o que el demonio del vientre está interesado en nuestros sueños húmedos. El problema no es la libertad de fabular. Cada cual se explica el mundo con lo que puede, y por lo visto nuestros monjes podían poco. El problema es que parece que nos hemos creído las fábulas.

En nuestros hogares, entre amigas y amigos, en esas redes frágiles en las que nos balanceamos, se respira todavía un desprecio hacia la vida que busca el exceso. Miramos con recelo a la mujer y al hombre que beben del placer como si tuvieran sed eterna. Nos preguntamos si es que no entendieron acaso que la vida es un valle de lágrimas, y tememos que el desenfreno les haga explotar de gordura, o les condene a vivir una vida caminando siempre como astronautas. Parece que nos creímos que había justificación para castigar a los adoradores del vino (Horacio, el poeta latino, extendió la definición de gula como “amor al vino”), y que católicos o no, los habitantes de países constitucionalmente laicos siguen con celo y fe la idea de que el placer es un lugar de paso. Basta con ver a una persona arrojándose a la satisfacción de sus apetitos sexuales, para ver otra, a la sombra, como un gato herido, sigiloso y enjuiciador, lamentando lo que será de esa vida ahora que el demonio del vientre le gobierna. Nos han dicho que el problema es la propensión al exceso, a tener más de lo que la necesidad manda. Y el problema mayor es que nos lo hemos creído.

La infinita garganta de la grulla

Umberto Galimberti, el filósofo italiano, dijo que la gula “es un reclamo a nuestra animalidad”. Las preguntas que quizá valga la pena hacerse tras estas historias de censura y prohibición, es qué animal es el que nos reclama, y cuál es el reclamo.

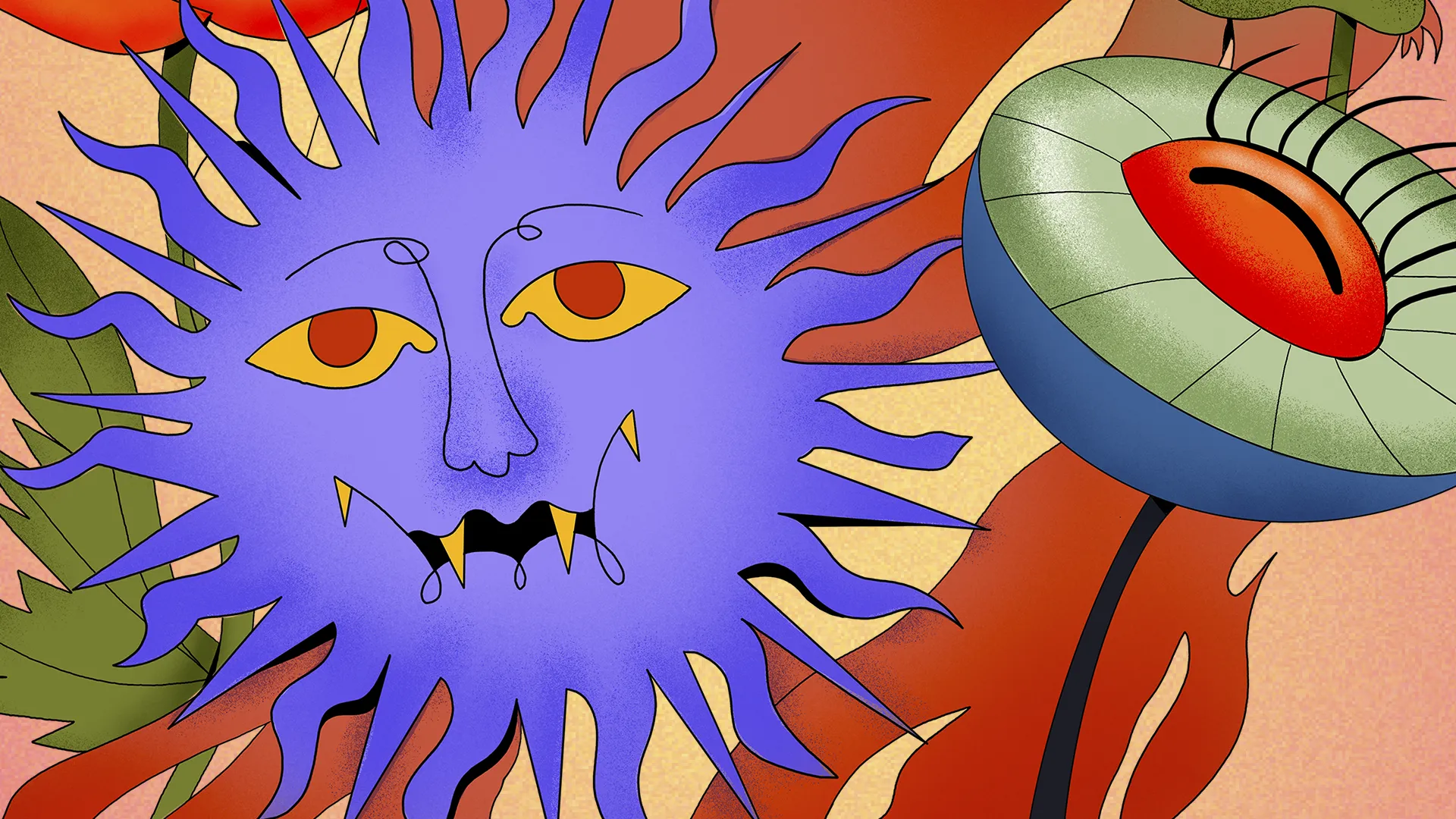

Los temerosos del espíritu maligno que nos morbosea en sueños y nos lleva a múltiples pecados, señalan al cerdo, y con él a todas esas cosas horribles que ya hemos visto y creído. Pero la historia de la gula oculta a otro animal. En 1593, el pintor italiano Cesare Ripa publicó Alegorías: una serie de pinturas que tenía como finalidad ofrecer a poetas, pintores y escultores representaciones de las virtudes y los vicios. En el cuadro de Ripa, Gula es una mujer, está de pie frente a nosotros, al lado izquierdo se alcanza a ver una edificación, una vivienda común o un castillo, al derecho se sospechan sólo montañas o jardines; es alta, tiene barriga prominente, una falda a medio caer que revela un poco la desnudez de su muslo izquierdo y deja entrever una pelvis suculenta, pero allí no está la tesis de Ripa, sino más arriba: Gula tiene el cuello largo como el de una grulla, y en el rostro una expresión de antojo y sed, mirando fijamente algo que está al lado derecho, por fuera del cuadro.

Esta personificación de la gula podría cambiar todo el circo apocalíptico que nos han vendido, responder al reclamo animal, y restituir el valor de nuestra relación con la sed insaciable.

*

Escrito en el siglo IV a.C., la Ética nicomaquea es el libro más conocido en la antigüedad sobre ética, de hecho, es quizá el tratado más completo que para entonces había sobre este tema en occidente. Aristóteles piensa en la instrucción de Nicómaco, su hijo, debe prepararlo para ser un servidor de la polis. En el Libro III está hablando de la relación que debemos tener con la satisfacción de los placeres, y los divide en dos: anímicos y corporales. Y a las personas nos divide también en dos: temperantes e intemperantes. Y considera que ser temperantes, no sucumbir a los placeres del cuerpo, es ser virtuosos. La intemperancia es el exceso de cosas “de las que también participan los demás animales, por lo que parecen propias de esclavos y de animales.”, y por eso llevan al vicio. Luego dice que lo que sucede a los intemperantes no es que gocen con acumular:

“(...) sino con el disfrute que se produce en su totalidad a través del tacto tanto en los alimentos, como en la bebida, como en los llamados placeres de Afrodita. Por eso uno que era un glotón suplicó a los dioses que su cuello fuera más largo que el de una grulla, en la seguridad de que gozaría con el tacto.”

Tiene algo de cómico que sea Aristóteles, uno de los pilares del catolicismo y de nuestros estereotipos, quien haya ofrecido una imagen tan clara y reveladora del espíritu de la gula. Digamos que Aristóteles fue, sin saberlo, nuestro caballo de troya en esta defensa de la gula: el griego decía que las pasiones pueden acompañar por igual vicios y virtudes, y que de hecho no hay mejor compañía para una virtud que una pasión, pues las hace más intensas. También respondió a la pregunta que seguro muchas personas se han hecho: ¿qué sucede cuando la gula, la intemperancia de las pasiones, nos lleva a causar daño? Ya que uno y el mismo impulso, la pasión desbordada, puede acompañar vicios y virtudes, dice, quizá el problema no esté en darnos a los placeres, sino en la elección de cuáles han de ser estos placeres, y cómo hemos de afectar con ellos a otras personas. No son el desenfreno y el goce el problema, y de aquí viene esa distinción entre placeres anímicos y corporales. Aristóteles influyó, y no poco, en la construcción de la visión católica del mundo, quizá a él debamos también que más de dos mil años después, millones de personas sigan despreciando los placeres corporales y promoviendo los anímicos, los que alimentan el alma. Y acá viene de nuevo el problema de las explicaciones del mundo: ya no estamos divididos en cuerpo y alma.

Cada vez la biología nos muestra que somos más animales que ángeles. Ya no parece fácil defender que en las noches de exceso nos visita un demonio y nos corrompe. No necesitamos demonios para desear con furia. No creemos que los siete pecados hayan venido a nosotros desde siete esferas, y entendemos que el Medioevo promovió la mutilación de los cuerpos, el ayuno y la abstinencia, como una campaña que hoy ya no tiene representantes que causen temor universal, y apostaría a que tiene pocos adeptos. Gracias a Lou Andres-Salomé, a Freud, a Jung, a Susan Sontag y cientos más, hoy comprendemos que los malos pensamientos no son más que pensamientos, que los malos deseos no son más que deseos, que lo que le sucede a nuestros cuerpos tiene causas biológicas y naturales, y no místicas, misteriosas y terroríficas. Ya va siendo hora de que a causa de nuevas y mejores explicaciones de nuestra naturaleza, animal, humana y mortal, vayamos cambiando de estereotipos y prejuicios; se ve muy mal que habitantes de un milenio que se ufana de tener información a borbotones, sigan cerrando bocas con explicaciones añejas, peligrosas y fabulosas. La imagen del cerdo irracional que devora sigue siendo atractiva solo porque tenemos un par de ejemplos de capitalistas voraces que son la vergüenza de la gula, pero la mayoría de quienes llevamos la bandera del exceso parecemos estar más cerca de la mujer grulla.

La imagen de la garganta alargada ofrece un elemento explicativo que habíamos dejado por fuera: la persona glotona no devora sin miramientos, disfruta la experiencia estética de la repetición. Quizá a esto vengan esos versos del inmenso poeta Harold Alvarado Tenorio:

La delicia de las cosas

reposa en el paladar.

La historia nos llevó a mirar el órgano equivocado. No es el estómago acumulador, son el paladar y la garganta, la lengua y el extenso cosmos de las papilas gustativas. Toda esta sed, todo este frenesí, todo este culto tienen que ver con la expansión de nuestra relación estética con el mundo, tienen que ver con identificar en el mundo lo que causa placer y repetir ese goce sin saciarnos. Este detalle eleva de estatus a la gula, la pasa de vicio menor a virtud mayor. Si la vida es, para cada cual, un valle de lágrimas, que lo sea por imposición de los acontecimientos, no por preferencia de la voluntad. Una leyenda japonesa cuenta que a quien hiciera mil grullas de papel y las uniera con hilos, una grulla le cumpliría un deseo. Las senbazuru, las mil grullas de origami, se han convertido también en una señal de esperanza, y creo que por fin aparece el hilo de Ariadna de esta defensa:

Ya sabemos que el deseo insaciable no es la causa de las desgracias de las que están llenos el apocalípsis y nuestras calles. La inteligencia de cada cual le hará responder por las implicaciones de sus actos, la pasión voraz no tiene más velas en los entierros éticos que nuestros actos deliberados. Sabemos que en nuestros hogares y calles latinoamericanas se respira un aire de restricción, una exigencia callada del placer transitorio y de una vida laboriosa y estoica, y también sabemos que los temores de una vida en contravía están fundados en quimeras y anacronismos. Bien miradas, millones de nuestras vidas tienen fragmentos en los que nos lanzamos como poseídas hacia las posibilidades intermitentes de la ebriedad. Y pasamos años recordando los tiempos felices en que fuimos fieras libres de la necesidad. Los tiempos en que sumergimos en otros mares nuestras lenguas. La alegoría de Cesare Ripa quizá sirva para entender que lo que llevó a Eva y Adán a probar la manzana fue la curiosidad por expandir el universo del gusto, el deseo de no dejar de probar un fragmento atractivo del universo, la sospecha de que alguna parte del mensaje divino había sido confusa, y que el buen Dios no podría haber creado lo placentero y gustoso para que sus bestias preferidas lo ignoraran, el gran cocinero del cosmos no crearía platos perfectos para destinarlos al desprecio. Quizá hoy haría falta una garganta infinita para rendir al mundo el mejor culto posible: degustarlo, una y otra y otra vez, no saciarse nunca, extasiarnos con el placer perpetuo, el recorrido infinito del goce quizá sea otra forma de dotar de sentido la vida y quizá nos divida en dos: los hay que a causa de las explicaciones viciadas del mundo deciden perdérselo, tener el placer en frente y dejarlo perder, como si fuera poca cosa para el azar ponerlo allí, como si fuera moneda corriente, y hay quienes desearíamos ser la mujer grulla de garganta infinita, y honrar así al azar, o a los dioses, lo mismo da.

Quizá el reclamo que la gula nos hace es que reconozcamos que sólo entregándonos a ella, invocando a las mil grullas, abriendo la puerta al apetito voraz de comer, de conocer, de fornicar, sólo así dejaremos de morder nuestras lenguas, las sentiremos galopar en gargantas infinitas, y podremos ambicionar con hambre de esperanza, alguna forma de la libertad.

Suscríbase a nuestro boletín

Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.

Dejar un comentario