Un ilustrador de pluma libre

Lucho Rodríguez fue publicista por más de cincuenta años; sin embargo, siempre le robó minutos a los días para dibujar. Ha ilustrado cerca de una veintena de libros y se ha dedicado a dictar talleres para cualquiera que quiera aprender a usar el lápiz.

Las clases de dibujo y pintura se realizan los miércoles y viernes de cuatro a seis de la tarde. Señoras y señores de ochenta y noventa años llegan al taller ubicado en el primer piso del edificio Platino, como el color de sus cabelleras. Cada uno va apareciendo al ritmo que su cuerpo le permite y Lucho saluda calurosamente, muestra el ejercicio del día y procura revisar las obras particulares. “Vuélvelo a pintar”, le dice a uno de sus alumnos, que usó demasiado color piel dejando al hombre de su retrato casi morado, como si se estuviera ahogando.

Hace más de cinco meses que los abuelos se sentaron por primera vez con el lápiz temblando en su mano, temiendo dibujar, y desde entonces las cuatro paredes del espacio se han ido llenando de color con sus trabajos. Con el paso del tiempo, Lucho abrió otro curso para los nietos de los residentes –que ha ayudado a reunir un poco más a las familias– y otro de caligrafía porque “volver a escribir es muy bueno para la memoria y estamos aplicando lo que yo aprendí en publicidad haciendo logotipos y titulares”, afirma Rodríguez. Sus alumnos lo miran asombrados y se esfuerzan como si añoraran una estrella dorada al final de la jornada.

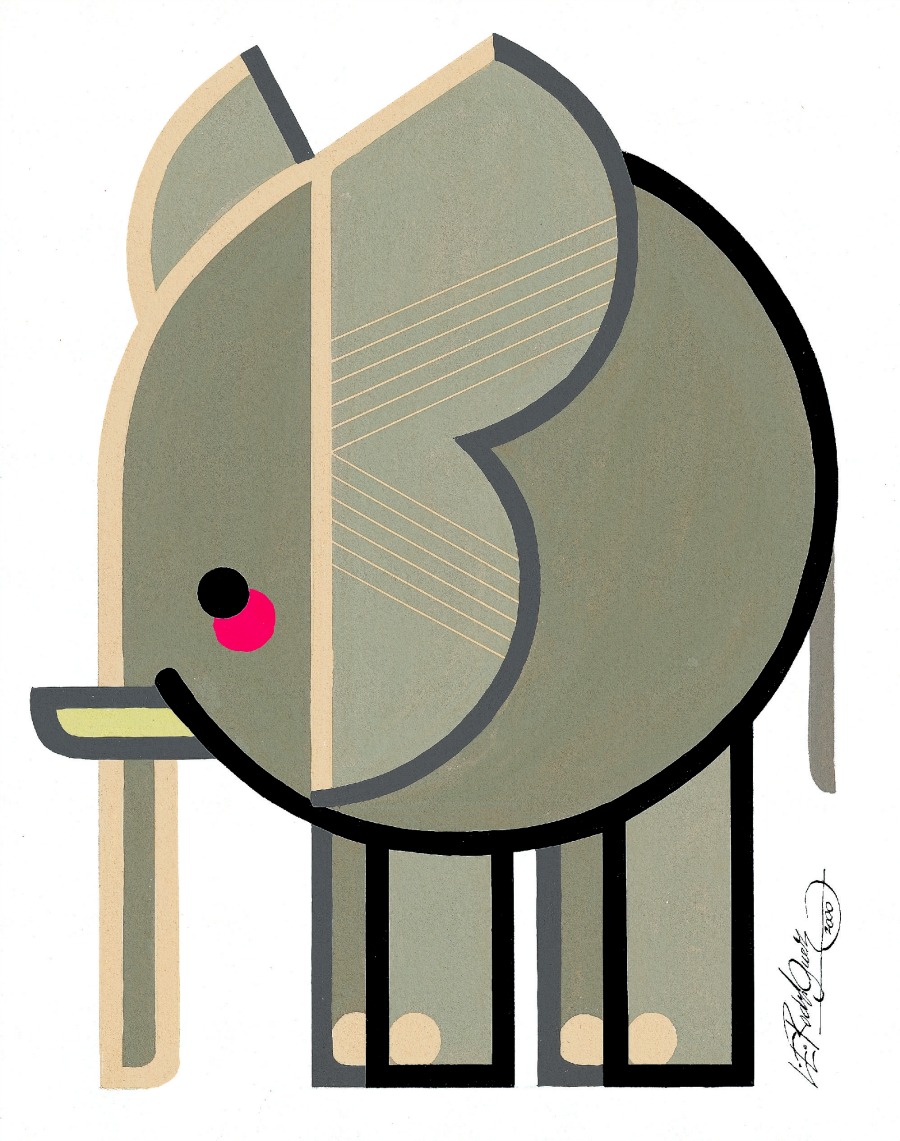

Pero la fama como ilustrador de Lucho es relativamente reciente: hasta 1999 publicó su primer libro, ABZOO, cuando se encontraba en Caracas y sus hijos –al encontrar los dibujos de su padre guardados en un cajón– decidieron mostrárselos a una editora. Lucho ha publicado diecinueve libros en quince años, de los cuales cuatro fueron comprados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México para repartirlos gratuitamente en todas las escuelas del país. Sus ilustraciones contemplan animales, mitos y leyendas, fiestas tradicionales, máscaras y juguetes de países de todo el mundo. Otra de sus publicaciones más destacadas es La historia de Colombia, auspiciada por Seguros Bolívar.

Los Rodríguez vivieron durante 36 años en Venezuela, donde Lucho trabajó como director creativo para Procter & Gamble y, al cabo de unos años, fundó un estudio de diseño junto a sus hijos. Para él, Caracas era una suerte de París suramericana: la industria editorial y artística florecía por los materiales y los maestros que arribaban allí. Debido a las políticas de Hugo Chávez, la familia tuvo que cerrar su empresa y devolverse a Colombia. “Adquirí una gran experiencia en el diseño de empaques y en el dibujo de story boards (guiones gráficos) para comerciales de televisión [hacía 20 o 25 diarios], y eso me dio mayor habilidad al dibujar. Cuando me retiré, me puse a trabajar animalitos a base de formas geométricas y mi primer dibujo de esa serie fue un quetzal”, cuenta Lucho a sus 88 años.

Cuando regresó a Bogotá se sintió desorientado: ya había culminado su carrera en publicidad y hacía casi cuarenta años que no visitaba al país, pero su fama trascendió fronteras y al poco tiempo fue invitado a dictar talleres de dibujo para niños en la Red de Bibliotecas Públicas de la ciudad. Al mudarse a un apartamento más pequeño, decidió donar cerca de 2.500 libros a la Fundación Casa Tinta para darle la posibilidad a muchos jóvenes de investigar a través de los objetos que lo inspiraron a ser un ilustrador de pluma libre.

Aunque lleva años dibujando, Lucho dice que empezó a ser ilustrador a los ochenta. “En un mundo en el que la ilustración está apenas tomándose en serio, es como que él llegó tarde pero no, porque a la vez su obra es muy actual y mantiene cierta pureza. Se trata de un ilustrador que viene de la publicidad, eso no es muy común y realmente es de las pocas personas que hemos conocido que nos han enseñado un montón como proyecto y como artistas a los que hemos estado alrededor de él”, dice José Rosero, artista y fundador de Casa Tinta.

Cuando Lucho estaba en el colegio se interesó por la arquitectura pero no podía costear la carrera, así que entró como asistente de arte a McCann Erickson con ayuda de un familiar el 15 de febrero de 1948, allí se encargaba de preparar los cartones y los colores para sus jefes. Rodríguez recuerda que una de sus primeras tareas fue la de colorear la etiqueta de Milo –producto que se lanzó ese mismo año en el país–: “me sentí como el gran ilustrador: preparé el verde obviamente ayudado por James Martin, quien era mi jefe y me enseñó trucos de la publicidad y el diseño, con él aprendí a dibujar letras y a crear tipografías en una época sin computadores”, cuenta. Entre 1948 y 1958, McCann y el mundo publicitario lo llamaban Luis, hasta la llegada de un ejecutivo de cuenta mexicano que lo rebautizó como Lucho, apodo hasta hoy vigente.

“Él no se levanta para nada, por él trabajaría las 24 horas”, dice Gloria –su esposa– mientras prepara un café. Lucho no puede comer cualquier cosa y, aunque tiene diabetes, le encanta pecar con los dulces. Cerca de los noventa años, tiene dos operaciones por úlceras provocadas en el correcorre publicitario, profesión que le impidió tomar más de tres días seguidos de vacaciones con su familia. “Nosotros nos íbamos a pasear con mi mamá, así fue por años”, cuenta su hijo Mauricio. Y aunque suene a que Lucho tuvo poca diversión, es exactamente todo lo contrario: en su cocina tiene una pecera llena de revolvedores de cocteles, uno por cada trago que se ha tomado en la vida, y hay un par que recuerda con cariño: cuando fue a conocer la mansión de Playboy junto a su esposa: “fue la segunda vez que tuve la oportunidad de ver una mujer semidesnuda después de casarme. Íbamos a stripteases y a fiestas gais, compartíamos muchas cosas”, confiesa Lucho entre risas.

Lucho sostiene un bastón en la mano aunque esté sentado. Su voz es grave, imponente. Cuando habla, interrumpir es un crimen pues va soltando palabra a palabra, como si construyera un edificio sonoro hecho de letras. Ese talento fue reconocido por la HJCK, que en 1950 lo invitó a ser locutor –además de ser el diseñador de su primer logotipo–. Allí conoció a personalidades de las artes y las letras como Álvaro Mutis –con quien trabajaría luego en publicidad–, Eduardo Caballero Calderón –escritor y cronista, fundador de la emisora– y Gabriel García Márquez –que, según él, “echaba sus cuentos con su hablar costeño medio guasón. Nunca imaginé que llegara a lo que llegó”–. Lucho fue parte de una generación que brilló por su ingenio, minando fórmulas artísticas. Aunque la radio lo enamoró por varios años, decidió retirarse porque el sueldo que le pagaban se le iba en taxis. “Yo creo que me ayudó mucho perder el miedo a hablar; cuando ese bombillito rojo y azul se prendía al estar al aire, sentía algo maravilloso”, recuerda.

En 1954, Lucho Rodríguez fue enviado a Nueva York para recibir entrenamiento en el área creativa de la sede principal de McCann, donde siguió creciendo en la parte gráfica, y siete años después Colman Prentis and Varley lo envió a Londres a entrenarse en el sección gerencial de la publicidad, donde escuchó a los Beatles por primera vez y conoció los primeros marcadores. De hecho, uno de los directores de arte le regaló una cajita de Magic Markers: nueve frasquitos con diseño “antianatómico” pero innovadores para los artistas –según Lucho– pues no se podían usar directamente sobre el papel: tocaba aplicarlos con pasteles y luego fijarlos con una boquilla. “Cuando llegamos a Colombia, yo los guardaba en mi mesa de trabajo en McCann; un día nuestro proveedor los vio, me pidió todos los datos de la fábrica y empezó a importarlos”, relata. Lucho no solo trajo los primeros marcadores al país sino que aún huele a ellos. Uno de sus hijos, Mauricio, dice que la imagen que tiene más presente de su padre es verlo trabajar en una mesa de dibujo y el olor a marcador “que es característico de él”.

Rodríguez trabajó en agencias como Caro Novas Crisswell y marcas como Colgate Palmolive, pero para él el legado que le dejó la publicidad tiene dos caras. Por un lado, “hubiera dinero o no, abrimos un mundo de sueños, acercamos Estados Unidos y Europa a países latinoamericanos con unas ganas de vivir inmensas”; por otra parte, se armó un escenario lleno de productos que volvieron multimillonarios a sus fabricantes pero dejaron un consumo que ha puesto en aprietos al resto: “creamos un gran problema”, dice mientras mira sus dedos reunirse en su regazo.

Aunque no estudió en una academia, la vida fue su escuela. Lucho llegaba de la agencia a dibujar en su casa cada noche –como lo sigue haciendo hoy– y aprendió trabajando sobre fotografías hasta hacer de su muñeca un río natural de tinta. Puede realizar cuatro o cinco versiones de un animal conservando su estructura con diferentes métodos, aunque dice que lo que más cuida es el color: “me gusta improvisar pero también trato de ser limpio; no tengo una paleta definida sino que me voy dando cuenta de qué le hace falta a la obra”, dice. Lo primero que hace antes de sentarse a dibujar es silbar melodías de antaño, como música clásica y boleros: empieza con un círculo y deja que la mano hable sola. Tiene un pequeño estudio al lado de su cama donde trabaja con ayuda de libros especializados sobre plantas –en este momento dibuja flores– y grandes lupas que le permiten precisar su trazo.

Mientras Lucho hace una pausa recordando lo que estaba haciendo el 9 de abril de 1948, Gloria le recuerda que él la estaba llevando al Centro Universitario Las Mercedes, donde ella estudiaba dibujo arquitectónico, diagonal al Palacio de Nariño. “Cuando íbamos en el tranvía volteando por la 26, empezamos a ver a una horda con machetes, gritando como salvajes: ¡Mataron a Gaitán! Es imborrable, entonces devolví a Gloria para su casa y yo seguí a McCann a trabajar”, dice Lucho.

Él solía visitar a sus amigos e ir a Oasis, donde vendían un helado llamado Eskimo pie –de vainilla blanca forrado de chocolate–, allí conoció a Gloria. Ella le ayudó con las tareas de álgebra y trigonometría y lo adiestró en las peripecias de montar bicicleta y manejar su primer carro. “Ella me ha enseñado a hacer casi todo, lo único que no me enseñó fue a dibujar pero me dio el tiempo para hacerlo”, admite.

Cuando eran jóvenes, escuchaban los boleros de Leo Marini, Hugo Romani y Fernando Torres y bailaban con sus amigos. Gloria, por su parte, se graduó y se convirtió en delineadora, una profesión bien recibida por la sociedad en una época que veía con malos ojos que las mujeres estudiaran fuera de casa. “Mi papá era muy estricto y el pensar que nosotras fuéramos a una oficina le parecía espantoso, era el tabú de ese entonces”, cuenta. Para darse un beso, Lucho y Gloria tuvieron que casarse después de cuatro años de noviazgo; ahora, 65 años y tres hijos más tarde, se ríen como jóvenes compinches.

Lo primero que Luis Rodríguez dibujó cuando tenía seis años fue un gallo; años después trazaba rostros y luego quiso imitar tiras cómicas e historietas, pero al tercer intento desistió. “No sabía crear argumentos ni personajes. Yo tenía mi propia censura y decía: esto no sirve”. Hoy dibuja porque sí, sin inhibición alguna: hace modelos para sus alumnos del taller y experimenta con colores y materiales para sus próximos proyectos. Lucho no tiene fanpage ni Instagram ni se preocupa por mostrarle al mundo entero el dibujo que hace cada día. Muchos pensarían que sus obras son hechas en computador por la calidad del trazo y el color, pero lo más sorprendente de sus ilustraciones es que, si se acercan detenidamente, podrán encontrar ese error exquisito de su mano. Aquí podrá ver un poco más de su trabajo.

Suscríbase a nuestro boletín

Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.

Dejar un comentario