Dibujar con las cenizas: siete artistas colombianos que trabajan el carbón

¿Qué magia tienen las cenizas? ¿Por qué el carbón y el carboncillo siguen interesando a tantos artistas? Componente esencial de las obras de Nohemí Pérez, Gonzalo Fuenmayor, Iván Rickenmann, Edwin Monsalve, José Ismael Manco, César del Valle y Jahirton Betín, esta autora de la casa conversó con los artistas e indagó por sus aproximaciones a este material milenario.

La poética del desastre y el ave Fénix

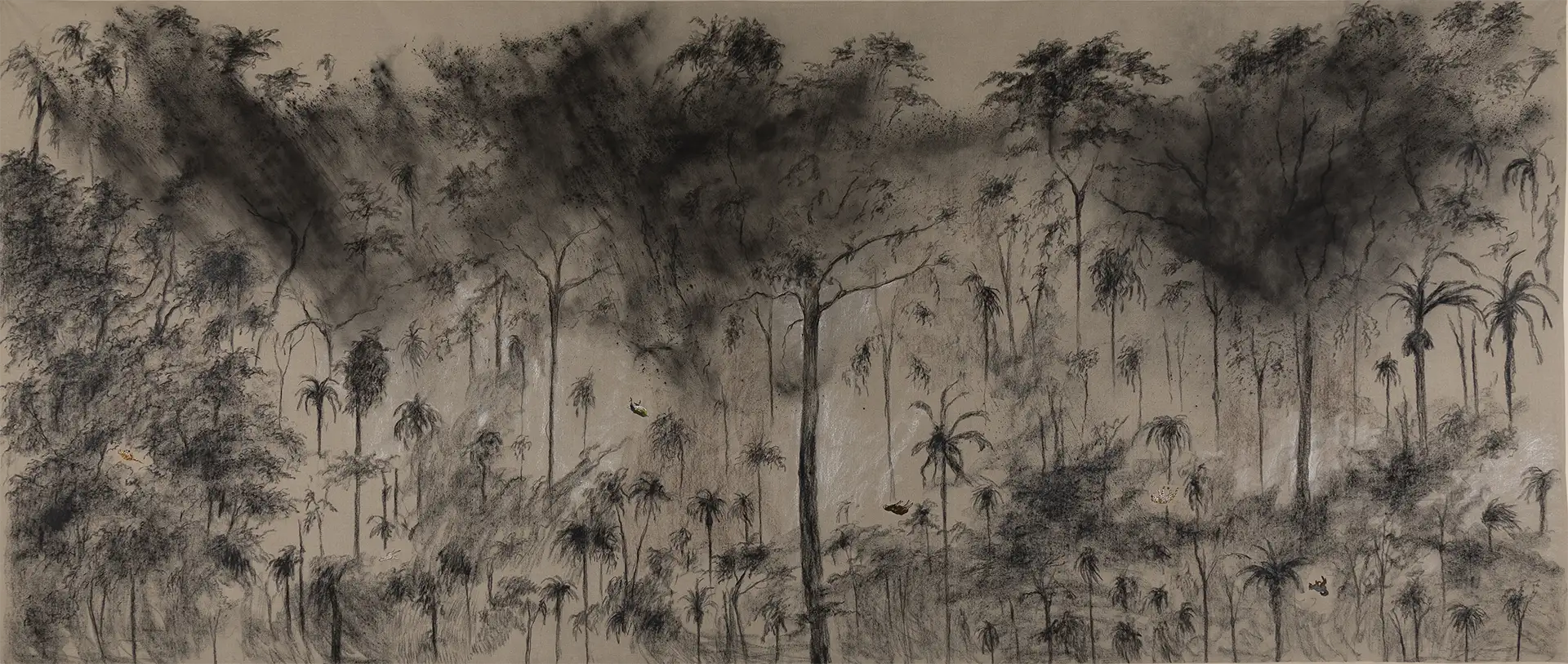

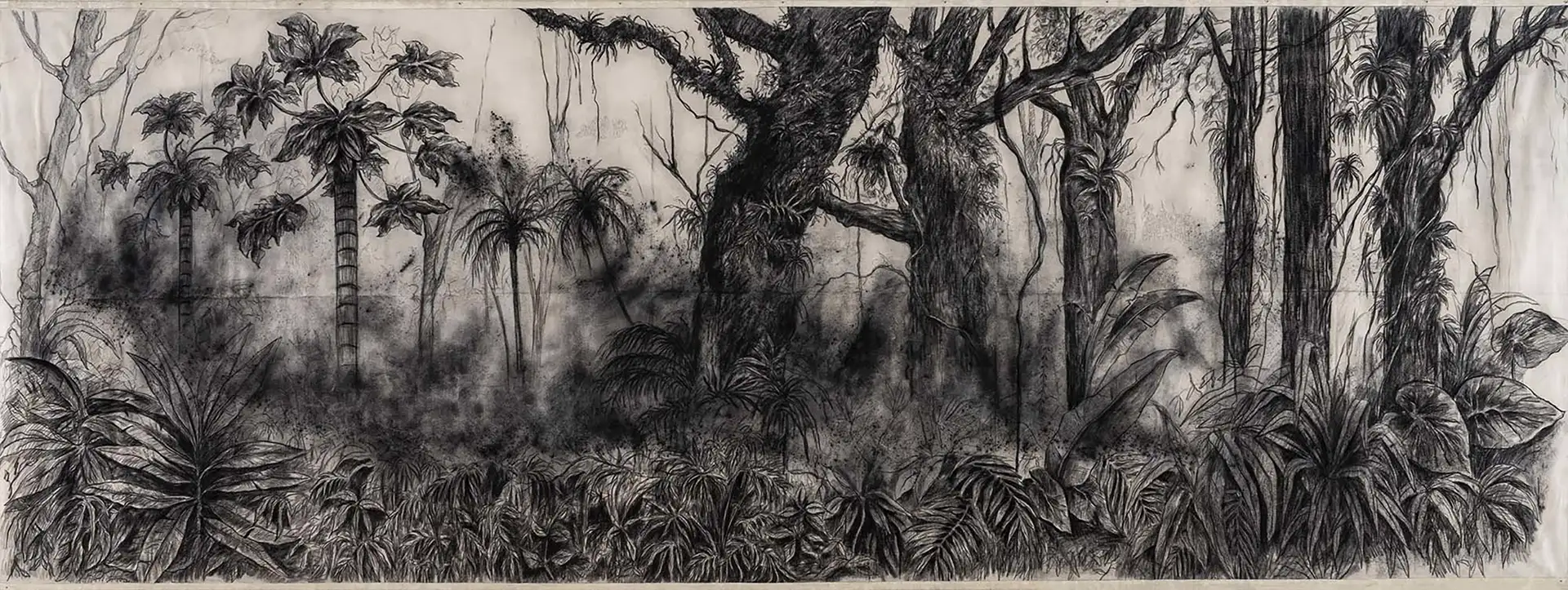

Observar la instalación Panorama Catatumbo, que Nohemí Pérez (Tibú, Norte de Santander, 1962) trabajó entre 2012 y 2016, es como leer La vorágine. De la misma manera en la que José Eustasio Rivera acudió a intrincados juegos con la lengua que hacen convivir en la misma imagen la extrema barbarie de las caucherías y la belleza sublime, Pérez recurre al carbón vegetal como material simbólico de reparación de los estragos causados por la minería ilegal, los grupos armados y la quema y tala de selvas para la siembra de coca y la industria ganadera.

Su obra retrata la naturaleza de los árboles como seres vivos que no solo han sido testigos de la estampida de la guerra y del desplazamiento, fueron usados para ocultar masacres y bajo sus raíces se enterraron cuerpos, como lo presentó en la serie Bajo el lecho del bosque, en la que se refirió al descubrimiento de fosas comunes con desaparecidos de Montes de María, obras en las que el carboncillo es el material protagónico. “Todas las series que hago tienen una referencia en la que quiero contar algo de la triste historia de nuestro país”, apunta Nohemí desde su taller, ubicado en el centro de Bogotá.

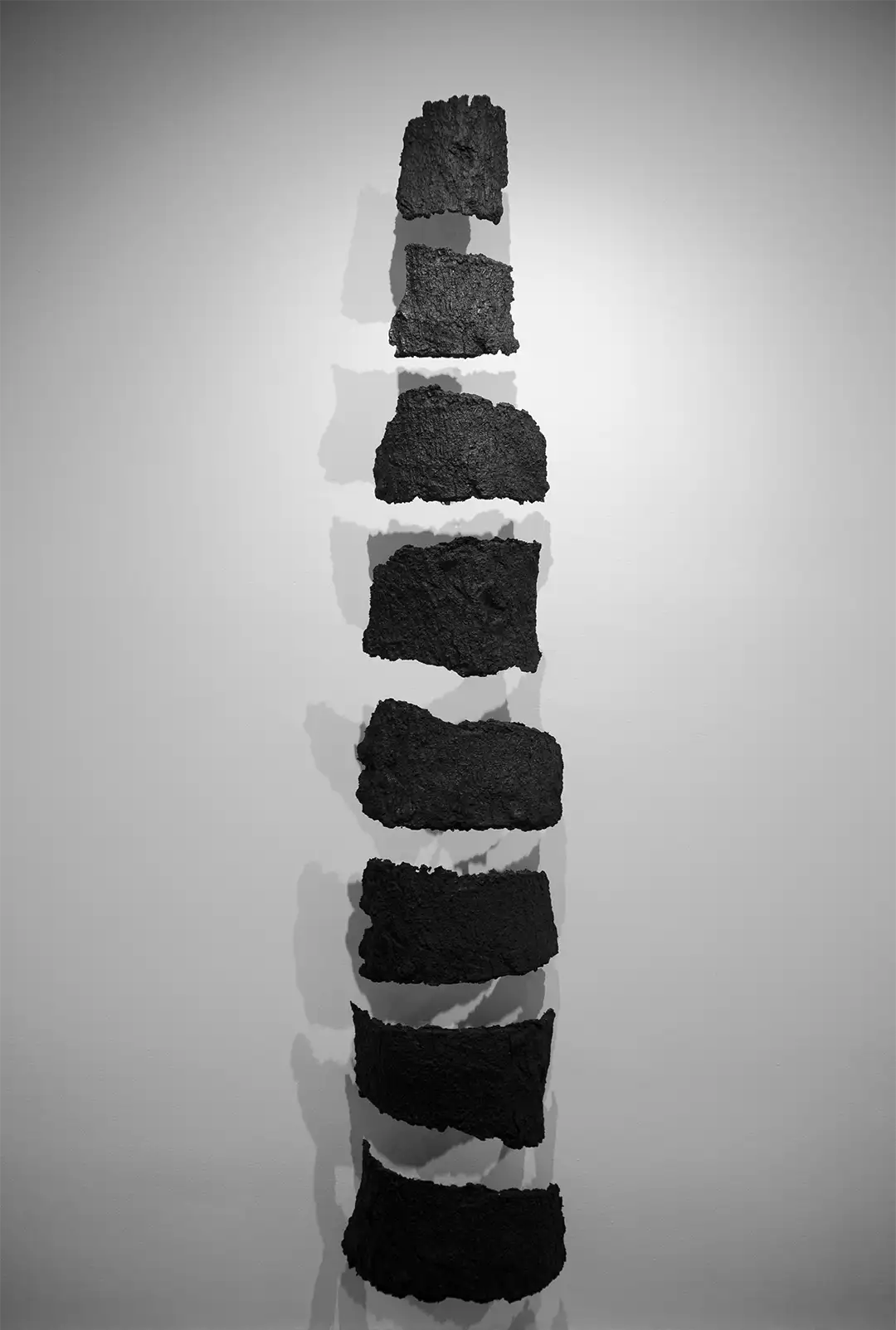

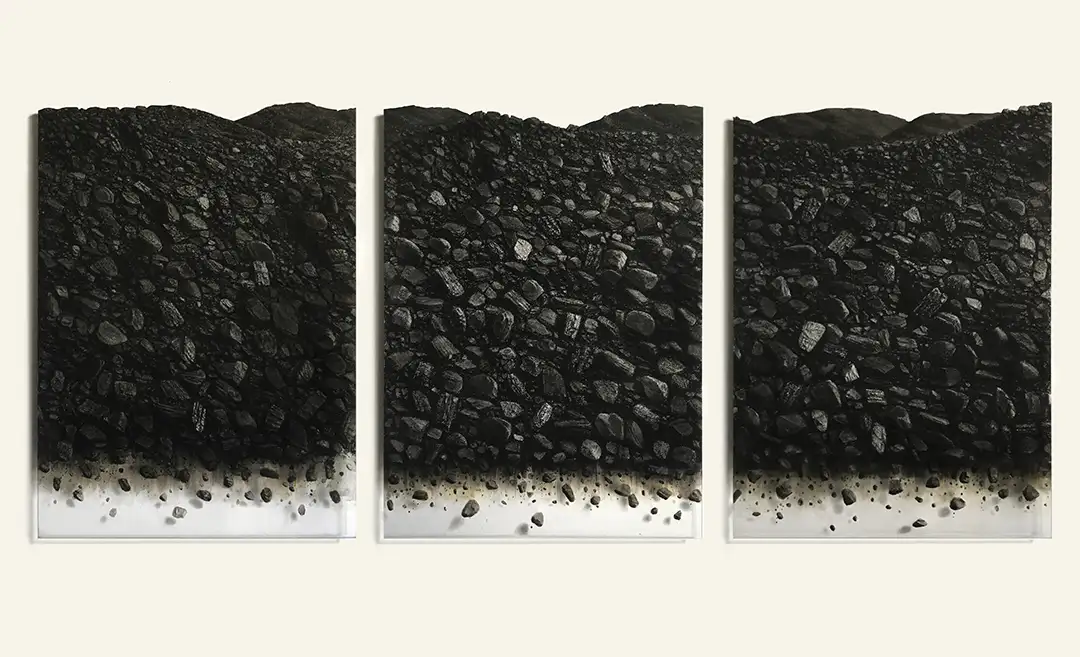

En la capital del Magdalena, Jahirton Betín (Chinú, Córdoba, 1994) también es un reconstructor del paisaje que, en su enfoque artístico, ha investigado las prácticas medioambientales asociadas al territorio en el contexto del Caribe colombiano y la Sierra Nevada de Santa Marta. En 2022 obtuvo el segundo puesto del Premio de Arte Joven con la obra Caracoles de no colores, que resultó de una travesía que hizo por Ciénaga Grande con una atenta observación a los derramamientos constantes de carbón en las playas. Mezcló carbón mineral con resina para darle forma a sus esculturas, y continuó su exploración de materiales con carbón vegetal que, según él, es más asequible. “Aunque Santa Marta es una ciudad que exporta carbón, es difícil conseguirlo”, apunta Jahirton, quien el año pasado presentó en la exposición colectiva Lenguajes en papel, en la Galería El Museo, la obraLa ciudad de los árboles perdidos, una instalación hecha con papel a base de carbón vegetal en la que manifiesta una mirada crítica sobre las consecuencias de las intervenciones humanas en la naturaleza.

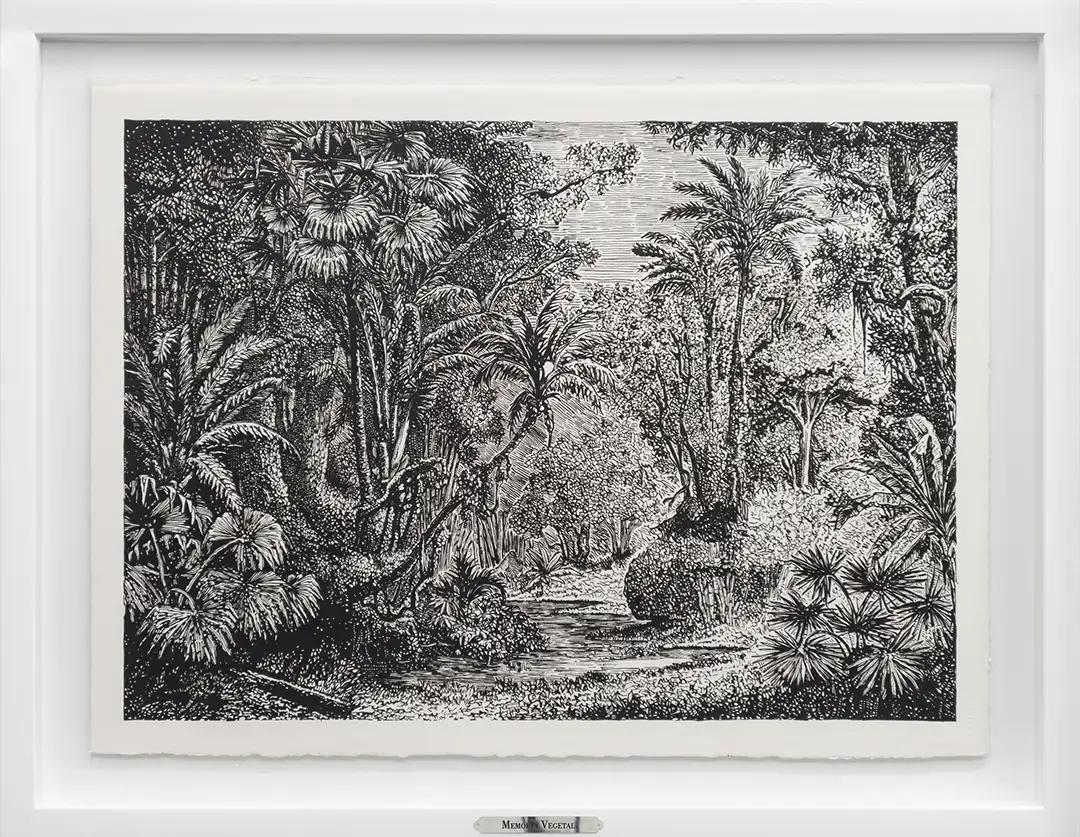

Edwin Monsalve, desde Medellín, también indaga la sobreexplotación de los recursos naturales. Cuando vi su serie Memoria vegetal me imaginé otra de las escenas de Rivera. Pero no, no era ni La Chorrera ni otra sede de la Casa Arana: se trataba de representaciones de paisajes del siglo XVII, registros de expediciones que salieron de Europa hacia territorios inhóspitos que aparecían en las primeras enciclopedias de ciencias naturales. Monsalve las dibujó con petróleo y con carbón mineral, que esencialmente guardan en su ADN una memoria de lo que habitó el planeta y que ahora vemos como imágenes melancólicas de un pasado que cada vez se pierde más rápido. “En el trasfondo hago una denuncia que no es explícita. Y tampoco lo hago desde un lugar políticamente hablando como activista, lo que intento es poner de plano una reflexión constructiva frente a las dinámicas del exceso de explotación, que hace que se pierda el equilibrio natural en una lenta destrucción continua de esos recursos”, explica el artista.

En 2009 en la Galería Mundo en Bogotá, Nohemí Pérez presentó Días de Babel, un conjunto de dibujos en carboncillo de gran formato de edificios icónicos de la arquitectura global dramáticamente siniestrados. Tres años después en NC Arte, vertió siete toneladas de carbón mineral, montañas de las que emergían edificios del poder económico. Hurgando la historia, también ha hablado del carbón como alimento de trenes y maquinarias de la revolución industrial, al igual que los rezagos de la explotación minera, que se ejerce en los pueblos más empobrecidos y con altos índices de enfermedades pulmonares.

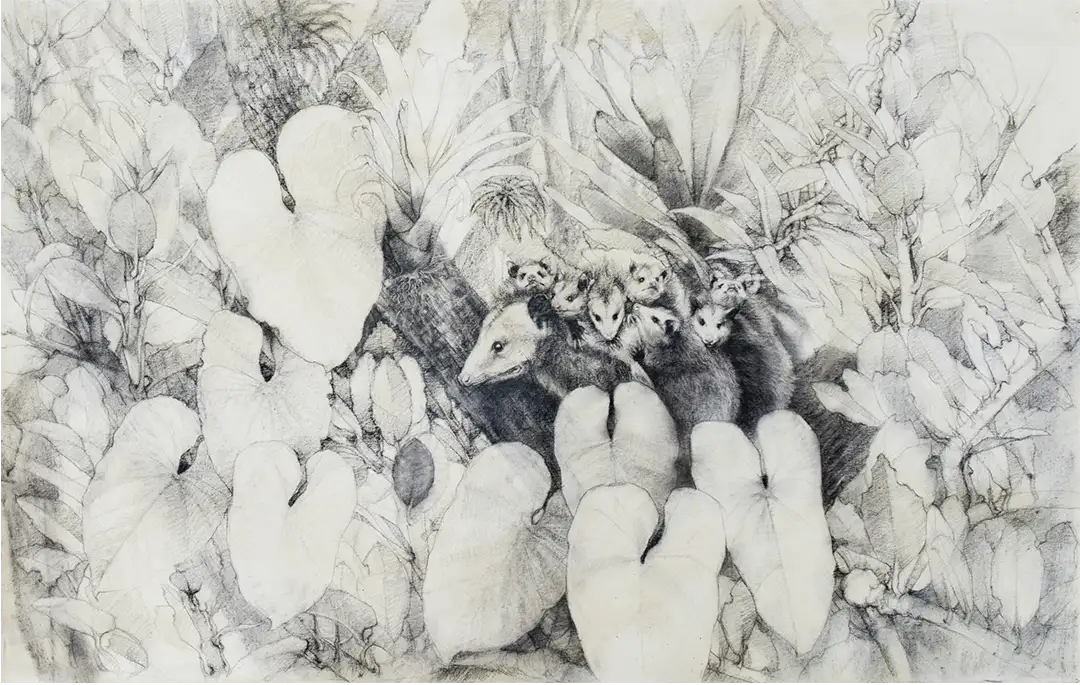

Desde otra orilla, inmerso en procesos pedagógicos ambientales en el departamento de Boyacá, José Ismael Manco (Duitama, 1982) comenzó a exponer sus dibujos hace 15 años en veredas, escuelas y salones comunales para enseñar la importancia de cuidar el agua y conservar los páramos con su flora y fauna nativa. De origen campesino y dedicado al cultivo ancestral, con una postura firme de rechazo a las dinámicas agresivas de la industrialización, se aproximó al arte de manera intuitiva y autodidacta. En 2013 fue invitado al Salón Regional de Artistas y sus dibujos sobre tela, hechos con las cenizas de los tizones de leña que cocinaron alimentos, junto a sus conocimientos de siembra heredados por generaciones, han cruzado fronteras internacionales del ámbito académico y cultural.

Negro profundo

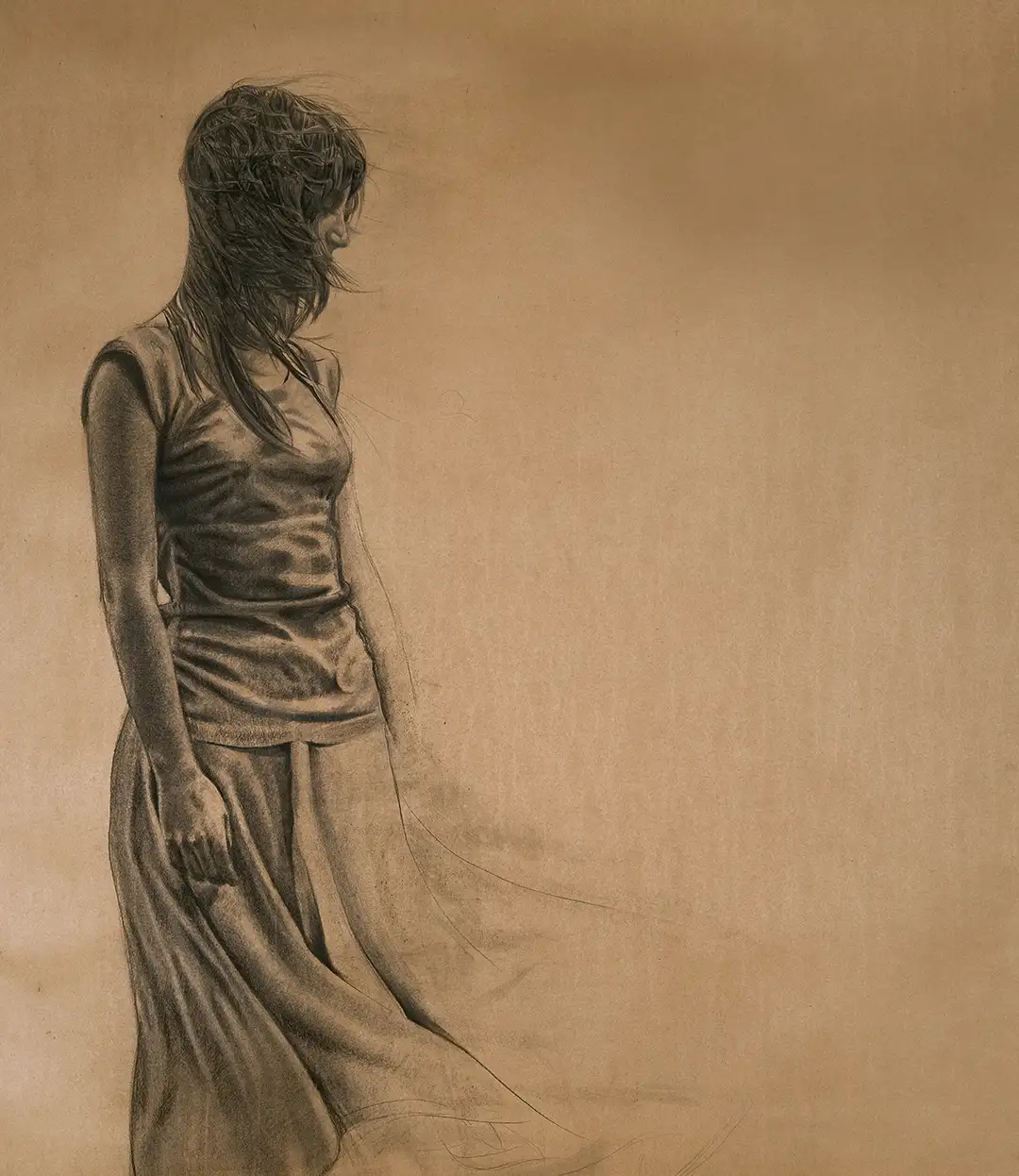

En su taller, ubicado en el barrio Laureles, al occidente de Medellín y a unos cuantos pasos del estudio de Edwin Monsalve, César del Valle (Pereira, 1985) me cuenta que si bien conoció el carboncillo en su etapa escolar, cuando estudiaba en el Instituto Técnico Superior de la capital de Risaralda, y aprendió la técnica en la facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, empezó a incorporarlo en su exploración cuando quiso pasar sus retratos de pequeño formato a escala natural: “Los pequeños los hacía en grafito, y funcionaba bien. Pero en pliegos grandes necesitaba un tono más oscuro, porque el lápiz brillaba mucho, y eso interrumpe la imagen, porque el brillo no hace parte de la propuesta. En el carboncillo encontré la opacidad que buscaba”. Y es que como dice Iván Rickenmann (Bogotá, 1965) desde Madrid, al otro lado del Atlántico: “Se trata de un material en su estado de máxima degradación, no puede bajar más de carbón y además se usa para volver a construir cosas”.

Rickenmann recuerda que cuando estudió en París, a finales de los ochenta, en la Escuela Superior de Artes Decorativas sí utilizó el carboncillo para dibujar, “pero no lo supe explotar todo lo que podía. Fue un medio ajeno en mi formación, hasta que lo trabajé con la docencia, en 2012, que estaba viendo con los estudiantes a William Kentridge. En esa época daba fundamentos del dibujo en la Universidad de los Andes y vivía en un apartamento pequeño en Chapinero que no tenía el espacio para montar un taller. Entonces empecé a dibujar inspirado en Kentridge, interesado en su plasticidad con el carboncillo. ¡Y encontré un universo enorme! Contrario al grafito, y a lo que estaba acostumbrado, yo, que soy fanático del detalle, empecé a tajar las barras como alfileres”.

“Me gusta pensar que es más lo que me permite el carboncillo que sus limitaciones. Me sirve muchísimo en términos de elaboración de imagen, pero solo si estoy en un lugar donde pueda mantener ese trabajo quieto, sin fricción en la superficie. Ahí viene la desventaja: no es el material que usaría ni recomendaría para una libreta de apuntes que se guarda en el maletín y se saca en cualquier parte, porque por más cuidadoso que uno sea el dibujo se va a borrar”, advierte Del Valle.

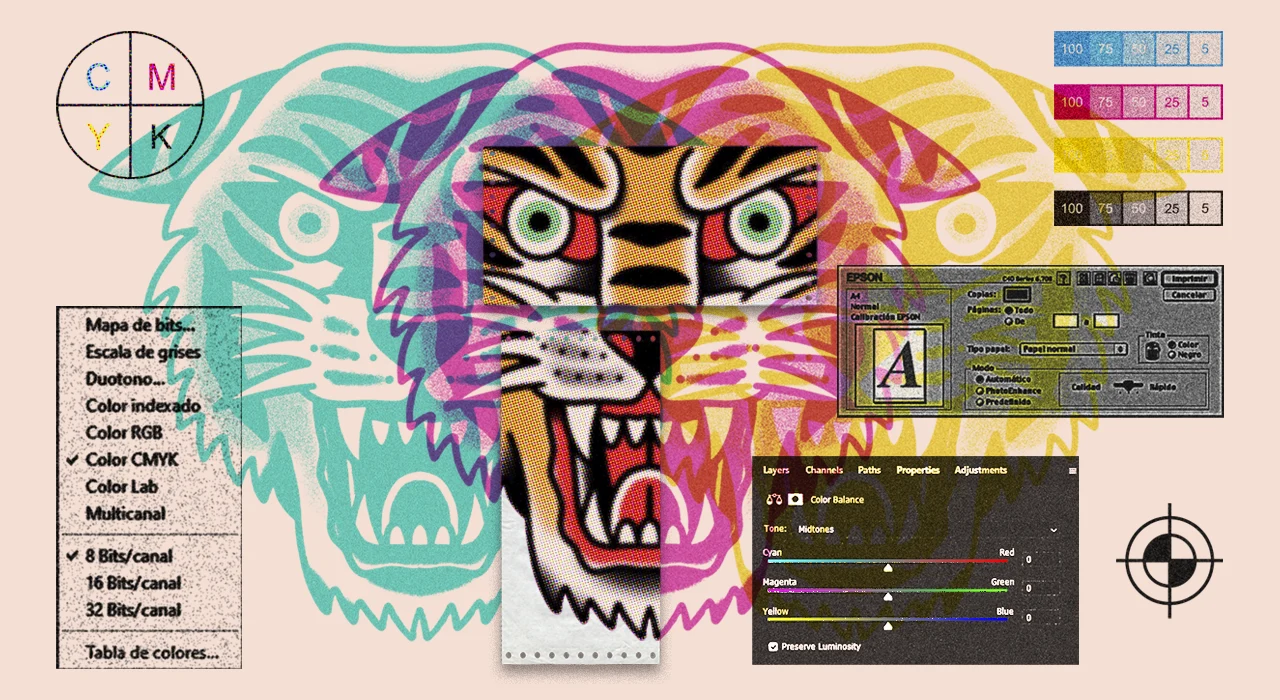

Gonzalo Fuenmayor (Barranquilla, 1977) lleva más de 20 años trabajando el carboncillo sobre papel y dice: “Por ahora no he encontrado contras. El día que no me deje hacer algo, lo cambio porque no estoy casado con el carboncillo. Hasta ahora he podido hacerlo todo.” Hoy vive en Miami y trabaja en un estudio de unos 83 metros cuadrados en el barrio la Pequeña Haití, pero cuando terminó su maestría en Boston, en el School of the Museum of Fine Arts, y regresó a Nueva York, la ciudad donde estudió su pregrado, por temas de presupuesto económico y falta de espacio llegó a este medio. “El carboncillo me ahorraba toda la parafernalia del caballete y demás. El papel se puede enrollar y permite trabajarlo sobre la pared. Además, quise quitarle el color a la paleta para que mi obra no se asociara con lo caribeño. Eso me llevó a enfocarme en las imágenes, porque el color es distracción”, recuerda el artista que se reveló contra las expectativas cromáticas de lo latino.

A mi manera

Fuenmayor no se considera un dibujante, sino un pintor que utiliza el carboncillo. “Para controlar el carboncillo de la manera como lo hago hoy en día tuve que recurrir a un rigor de pintor más que de dibujante en sí”, apunta. Esquiva la distancia que da el pincel y trabaja con los dedos, como sus colegas de este artículo, a excepción de Rickenmann, que usa guantes de látex porque la grasa natural de la piel le generaba manchas en la obra y Monsalve, que mezcla el carbón en polvo con aceite, trementina o agua para crear una mezcla homogénea que aplica con pinceles muy delgados.

Gonzalo compra todos sus implementos por Amazon, no pisa una tienda y hace pocos pedidos al año, pero los suficientes para abastecer la papelería del barrio: 200 borradores de nata marca Staedtler, de todos los tamaños y colores, papel acuarela Arches por pliegos y cajas de carboncillo que le duran hasta 365 días. Una vez probó el carboncillo líquido y no le gustó, prefiere seguir pulverizando carbón con un mortero de madera idóneo para machacar ajo. Nohemí dice que en Colombia no se consigue buen carboncillo, lo manda a traer de Nueva York o de Madrid, mientras que en la capital española Rickenmann asegura que no ha podido encontrar un borrador de nata como el de Pelikan. Aunque Edwin podría utilizar carbón vegetal, se va por el mineral, que tiene coherencia matérica con la temática de su obra, y lo consigue con amigos cercanos que de alguna manera se relacionan con la industria minera. Jahirton se la pasa por Santa Marta recogiendo pedazos de madera que se encuentra en el camino y con soplete los quema en el taller. El carboncillo predilecto de César es el Faber Castell medio, que tiene tres grados de dureza, y José Ismael trabaja con madera reciclada de las cercas en eucalipto que se tumban de los potreros aledaños, y cuando limpia los cultivos recoge gajos de arrayán, cuya dureza es propicia para delinear.

“Mis dibujos están manchados, pero no le veo problema a eso. La pieza está expuesta a quien realiza la obra y, como trabajando la tierra, el cuerpo se ensucia, se quema con el sol, se moja. Esos rastros le dan vitalidad y sinceridad al proceso”, apunta José Ismael, admirador de la técnica, “sin mayores pretensiones estéticas”, del cubano José Bedia.

Nohemí apunta que su gusto no es estático, pero quizá sería Anselm Kiefer el que más la ha cautivado a lo largo del tiempo, al igual que a Rickenmann. Edwin destaca las diferentes calidades tonales de carbones que experimenta Robert Longo, mientras que su vecino de taller se inclina por los bocetos en carboncillo que se han descubierto del pintor neoimpresionista francés Georges Pierre Seurat. Jahirton es fan de Fuenmayor y siempre lo ha tenido presente con sus narrativas del caribe hechas en carboncillo. Gonzalo, por su parte, siendo un niño en Barranquilla miraba absorto la oscuridad de una reproducción del Saturno devorando a su hijo de Goya, que su abuelo, el escritor Alfonso Fuenmayor, tenía en la casa: “Negro… como el carboncillo que muchos años después usaría frente al pelotón de fusilamiento”, concluye Gonzalo.

***

Las fotografías que acompañan este artículo fueron gestionadas por su autora, y sus créditos corresponden como siguen: de la obra de Nohemí Pérez, son fotos de Ernesto Monsalve, cortesía de la artista. De la obra de Gonzalo Fuenmayor y Edwin Monsalve, las fotos son cortesía de Galería El Museo. De Iván Rickenmann, las fotos son cortesía del artista. De José Ismael Manco, cortesía Espacio El Dorado. De la obra de César del Valle, las fotos son de Carlos Sánchez y César del Valle, cortesía del artista. Y de Jahirton Betín, las fotos son también cortesía del artista.

Suscríbase a nuestro boletín

Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.

Dejar un comentario