Antropofagia: así fue que el canibalismo revolucionó el arte en Brasil

Hace cien años, en Brasil surgió un movimiento que se propuso devorar las herencias y el presente para producir un arte del ahora, del futuro. Bebiendo de las raíces indígenas, africanas y europeas para mezclarlas con la vanguardia, Antropofagia supuso un camino nuevo para las artes, la poesía y la identidad del país. La autora aquí nos da una mirada a esta historia.

“Hijos del sol, madre de los vivientes. Encontrados y amados ferozmente, con toda la hipocresía de la saudade por los inmigrantes, por los traficantes y por los turistas. En el país de la Cobra Grande”

Manifiesto Antropófago, Oswald de Andrade.

Las imágenes que acompañan este artículo fueron tomadas del archivo digital del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA). Se reproducen con fines informativos, respetando los derechos de autor de los artistas y del museo*

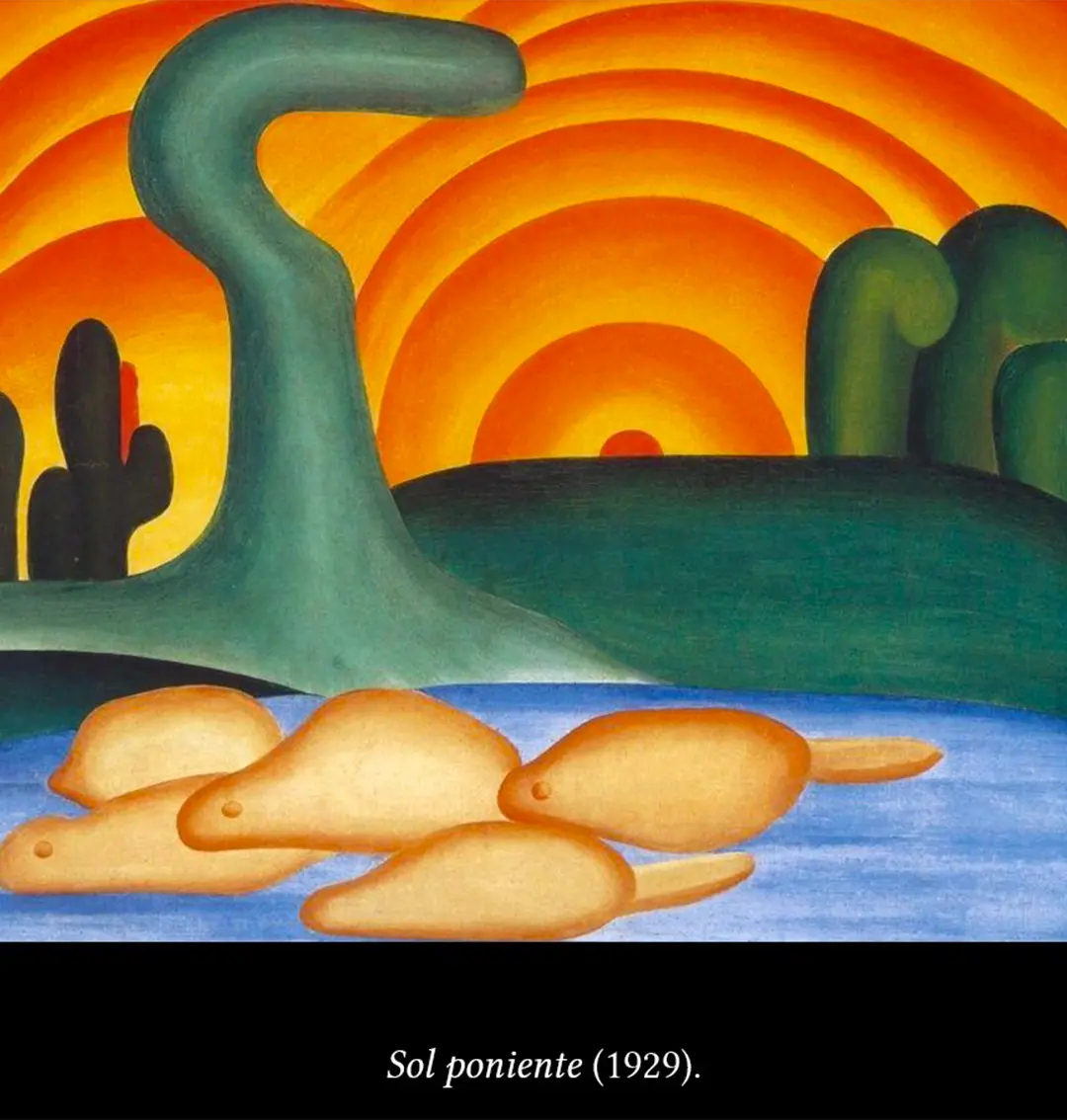

En el Brasil de 1928 surgía —desde las entrañas y las tripas heredadas— el movimiento antropofágico. Más allá de la dignidad en la venganza, esta fue una búsqueda de identidad colectiva y una crítica ancestral. El latido más ensordecedor fue pintado por Tarsila do Amaral y su obra Abaporu —“hombre que come hombre” en tupí-guaraní—. El óleo de 85 x 73 cm presenta un hombre de extremidades gigantes y cabeza pequeña, casi diminuta, sentado junto a un cactus bajo el sol inclemente contrastando el cielo azul.

Esta pintura fue un regalo para su esposo, el escritor Oswald de Andrade, quien ese mismo año escribió el Manifiesto Antropófago: una protesta que invitaba a los intelectuales y artistas de entonces a devorar la cultura europea impuesta desde la colonización. Pero, ¿cómo se desgarra y engulle un dolor colectivo y heredado?

Seis años antes de que Tarcila do Amaral iluminara a Andrade y a la Brasil de los veintes con Abaporu, hubo una chispa que precedió hoguera: la Semana del Arte Moderno de 1922, que fue un hito en la historia del arte brasileño. Mientras se celebraba el centenario de la independencia brasileña, artistas, arquitectos, músicos y literatos se tomaron el Teatro Municipal de São Paulo para manifestar un cambio en el nicho creativo de Brasil.

Según el archivo de colección Sobre la Semana del Arte Moderno de 1922 del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, “el evento consistió en una exposición que incluyó más de cien obras plásticas junto a tres sesiones nocturnas de música, danza y literatura. La Semana del Arte Moderno constituyó un momento de manifestación colectiva y pública a favor del arte moderno y en oposición a las corrientes neoclásicas que, como en otras partes del mundo, imperaban en Brasil desde el siglo XIX”.

El impulso rebelde surgido en este encuentro permitió conectar cientos de obras, plagadas de conceptos y estéticas emergentes de la época. Entre los exponentes estuvieron los pintores Di Cavalcanti, Ferrignac, Zina Aita, Anita Malfatti, John Graz y Vicente do Rego Monteiro; los poetas Menotti Del Picchia, Guilherme de Almeida y, claramente, Oswald de Andrade; también participaron escultores como Victor Brecheret o Hildegardo Velloso; y músicos como Guiomar Novaes o Ernani Braga. Más que una reunión, fue una bocanada de aire fresco para la vanguardia artística de Brasil.

Brasil dominó la naturaleza antes que el portugués

Antes de la vanguardia, los debates acalorados, el replanteamiento del arte europeo y el reconocimiento de una cultura autóctona, estuvieron los ancestros. Para reconocer y comprender la identidad brasileña —así como la cubana, la colombiana y la venezolana —, el sociólogo y antropólogo Darcy Ribeiro propuso en La civilización emergente una idea clave que une nuestras culturas: los pueblos nuevos.

Ribeiro analizó y concluyó que estos cuatro países compartían sus bases identitarias desde el no tener un origen único: “Su característica diferencial es la de ser pueblos desculturizados de su indianismo, africanismo o de su europeísmo, para ser entes étnicos nuevos (...) son una especie de pueblos tabla-rasa, desheredados de su parco acervo original. Libres de pasados, sin gloria ni grandeza, ellos solo tienen futuro”.

Brasil fue y es una mezcla indisoluble entre tres raíces principales: los europeos —principalmente portugueses—, los africanos —traídos como esclavos— y los indígenas —que ya habitaban el territorio—. Como buena y recurrente historia colonial, esta tampoco fue pacífica ni voluntaria. Sin embargo, el resultado de esta fue una cultura de culturas, una que no es totalmente europea, ni africana, ni indígena. Pero finalmente algo propio, resultado de esa fusión.

En cuanto a su herencia indígena, la cultura tupí-guaraní fue un pilar imborrable para constituirse como cultura, tanto que más adelante sería la bandera de la antropofagia brasileña. Según Mariano Dubin en El indio, la antropofagia y el Manifiesto Antropófago de Oswald de Andrade, los tupí-guaraní “en su estado primogénito, como etnia independiente al estado nacional, ocuparon casi toda la costa atlántica de Sudamérica (...) Fue en sus territorios donde se instalaron originalmente españoles y portugueses. De allí nacieron los primeros mestizos, a quienes los indios aportaron su lengua —utilizada durante los dos primeros siglos de la conquista lusa— y las herramientas para transformar la naturaleza americana”.

Eso sí, los tupí-guaraní ya tenían una identidad sólida y marcada, eran gente brava, tanto que la canallada de doblegarlos hasta esclavizarlos fue imposible. Un siglo antes de la llegada de los portugueses a Brasil, los tupí-guaraní habían logrado dominar la agricultura en medio de la vasta diversidad de suelos y climas del trópico. Y es que como lo dijo el mismísimo Oswald de Andrade en el Manifiesto Antropófago: “antes que los portugueses descubrieran Brasil, el Brasil ya había descubierto la felicidad”.

¿Cómo redefinir lo que ya pertenece?

Tarcila do Amaral cimentó sus ideas luego de diversos viajes a Europa, así como periodos de aprendizaje en París. Estudió en la Académie Julian a inicios de los veinte, instruyéndose con los cubistas Lhote, Léger y Gleizes. Además, estuvo permeada de las corrientes estéticas y de las ideas de intelectuales europeos de la época como Aragon, Brancusi, Breton o Cendrars. Cuando regresó a Brasil, se unió al movimiento modernista brasileño. Un par de año después, desde el impulso de la autocrítica, nacería el movimiento antropófago.

En 1923, Tarsila pinta A negra, un retrato de una mujer negra sobre un fondo geométrico, un guiño directo a Mondrian pero conservando su estilo. Sus siguientes obras representaban esa dualidad entre el folclor nacional y el extranjerismo. Sus híbridos fueron el aperitivo que en unos años devoraría la influencia europea mientras rescata la cultura indígena precolonial. Así nace lo que se conoce como el Brasil moderno.

Si bien piezas como A Negra, A Cuca o An Angler fueron importantes en obra de Tarsila, con Abaporu logró representar un país y un contexto histórico: el tamaño del cuerpo, en comparación con la minúscula cabeza, expresaba ese esfuerzo físico, gigante y avasallador sobre el detrimento del esfuerzo mental. Por su parte, el cactus y la tierra sobre la que está sentado el hombre, simbolizan el origen. Este verde solemne y natural, el sol amarillo y cálido, el cielo azul y despejado remiten a los colores de Brasil.

Cuando Oswald de Andrade y su colega Raul Bopp la observaron, tuvieron una revelación. Tanta fue la fascinación que no solo surgió el Manifiesto Antropófago, sino también una publicación para divulgar el movimiento: la Revista de Antropofagia. En su primera edición se compartió el Manifiesto, poemas y artículos de opinión de intelectuales como Carlos de Andrade, Ascenso Ferreira, Jorge de Lima o Antonio de Alcântara Machado.

Brasil vivía una transformación marcada por la revolución industrial, con rasgos de una segunda colonización a inicios del siglo XX. La construcción de centrales hidroeléctricas, el desarrollo de medios de transporte y la implementación de sistemas de vacunación parecían anunciar una modernidad incipiente. Sin embargo, era evidente que estos avances respondían a intereses extranjeros, pues fueron las economías foráneas las más beneficiadas por esta apropiación de los recursos naturales y la reorganización de las estructuras económicas de Brasil.

Mientras tanto Oswald de Andrade logró la cabeza de la megalópolis extranjera para mirar más allá, a Brasil, a su país. Según Mariano Dubin en El indio, la antropofagia y el Manifiesto Antropófago de Oswald de Andrade, Andrade “pudo otear desde un atelier de París un Brasil primitivo (...) que surgía de dos fenómenos contemporáneos: por un lado, las tribus indias que aún no habían sido reducidas al control del Estado nacional y por otra, todas las marcas de la cultura nacional que inevitablemente remitían a la cultura india”.

Si bien Tarsila do Amaral y Oswald de Andrade fueron los padres de la antropofagia brasileña, el movimiento estético e ideológico reunió la obra de grandes artistas y pensadores como Anita Malfatti, Mário de Andrade o Menotti Del Picchia, que ironizaban la sumisión de las élites frente a los modelos y estéticas eurocentristas que se instalaban en el país.

Durante las siguientes décadas, la antropofagia continuaría configurando la ruptura conceptual y estética del arte en Brasil. En 1935, Cândido Portinari pinta Futebol un óleo sobre tela insignia de su obra, en esta pieza pueden notarse influencias del Novecento italiano. El óleo presenta un partido de fútbol en un barrio de São Paulo. El campo rojizo en el que juegan los niños es también una representación de la vida rural brasileña.

Desde la literatura, Mário Andrade resaltó el movimiento con su novela Macunaíma. En esta recurre a elementos propios del romanticismo, mezclándolos con obras propias pero no documentadas de la cultura popular brasileña: mitos indígenas, leyendas y proverbios irrumpieron en la estructura narrativa desde su linealidad temporal y geográfica. La novela es también una potente crítica a las tensiones entre el catolicismo y el candomblé —religión afrobrasileña— a través de su personaje principal, el indio Macunaíma cuando llega a São Paulo.

Esta concepción de abrazar las raíces, en lugar de silenciarlas bajo las estéticas europeas, fue un acto simbólico y material para reconocer y reparar la herida ancestral. Canibalizar el arte hegemónico hasta las vísceras —desagraviándolo con la cultura primitiva y local— fue una forma de oxigenar la herida para convertirla en cicatriz: una herida que ya no dolía, pero que aún se recordaba. Así, la cultura popular brasileña logró dar vida a nuevas obras sin renunciar a su identidad indigenista. Devorarían lo ajeno para parir lo propio.

Suscríbase a nuestro boletín

Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.

Dejar un comentario