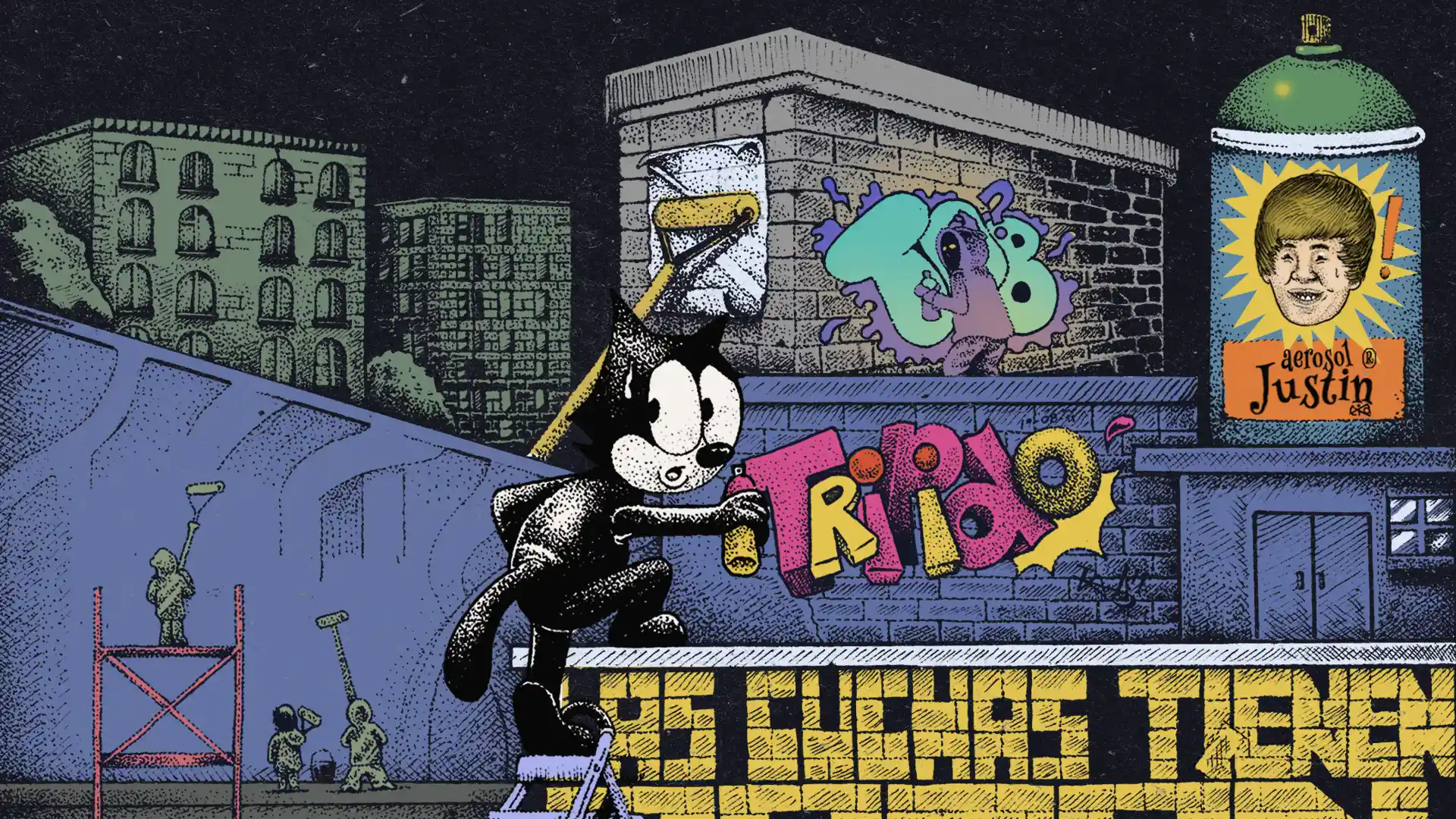

Tiros, aerosol y Justin Bieber: la historia de Trípido y la calle 26

Desde 2013, las paredes de la calle 26 en Bogotá rebosan de color, pero ¿por qué? En un acto de protesta pacífica, la comunidad grafitera se tomó esos muros para protestar en lo que fue el ‘lives matter’ del grafiti en Colombia, un par de años después del asesinato del grafitero de dieciséis años Trípido. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hace Justin Bieber en esta historia? ¿Cómo cambió la escena y el marco legal para la gráfica callejera desde entonces? La autora nos cuenta.

El grafiti moderno nació en la década de los sesenta en Filadelfia (EEUU), cuando varios jóvenes comenzaron a "bombardear" la ciudad con sus nombres, buscando ser reconocibles entre ellos. Este movimiento se trasladó en breve a Nueva York, específicamente al Bronx, donde el writing evolucionó, dejando de ser un código de nicho para convertirse en un diálogo con la sociedad. Demetrius, AKA TAKI 183, fue el padre del tagging al escribir “TAKI 183” en el metro de Manhattan; desde ahí, se sumaron cientos con tags como BARBARA 62, YANK 135 o LEO 136, entre muchos otros.

Fue cuestión de tiempo para que grafiteros emergentes desarrollaran estilos propios de letras y técnicas. Como el agua y la pintura, el grafiti se fue regando a otras ciudades y continentes. Y aunque se intentó prohibir con vehemencia, este solo tomó más fuerza gracias a la cultura del hip hop.

En Colombia, la legalidad del grafiti ha sido una controversia plagada de multas y prohibiciones. Según Franco de Colombia, reconocido grafitero desde 1995, en sus inicios “El grafiti era vetado por la sociedad, decían que la gente que practicaba el grafiti eran guerrilleros o hacían parte de las fuerzas armadas ilegales. No lo tomaban como una expresión artística (...) Nos tocó abrir la brecha y enfrentarnos a los profesores, a la sociedad, a las autoridades, haciendo que lo que pintábamos destacara como una expresión juvenil y no como vandalismo”, explica.

De hecho, aún hoy son muchos los que piensan que el grafiti es un tipo de contaminación visual o vandalismo que debería regularse bajo el criterio de la publicidad exterior visual. Es decir, como los letreros y vallas que vemos por ahí, siguiendo lo que estipula la Ley 140 de 1994, aunque esto implique comparar peras con manzanas. Bajo este prejuicio, se han intentado instaurar organismos de control —tanto legales como ilegales— para vigilar y criminalizar el grafiti.

Y es que antes de 2011, no existía una reglamentación específica al respecto, lo que generaba incertidumbre sobre si su práctica era considerada un delito.

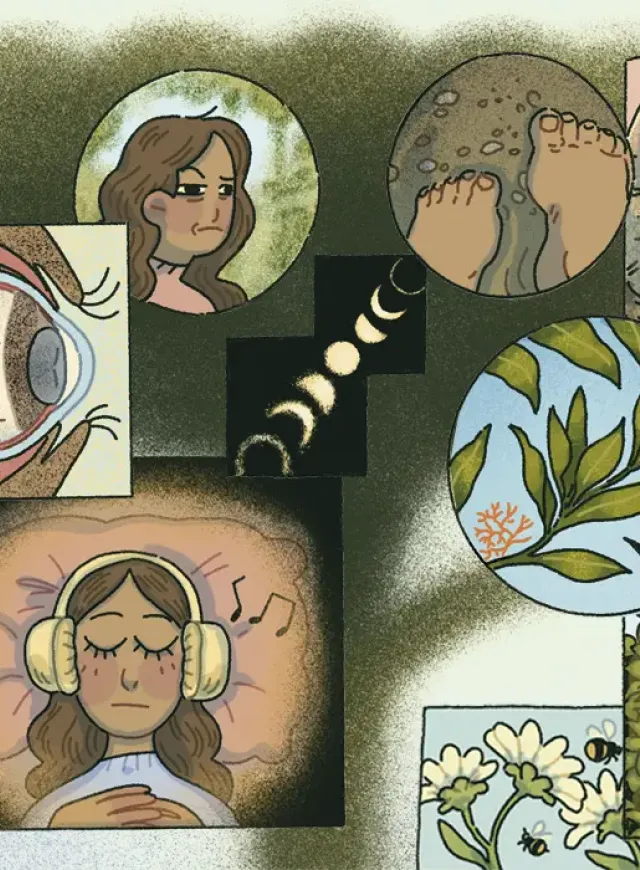

Trípido: el “lives matter” del grafiti colombiano

No fue hasta la tragedia que la vida tomó un rumbo diferente. El 19 de agosto de 2011, los aerosoles inundaban el aire frente a Diego Felipe Becerra, conocido en el nicho grafitero como “Trípido”, y a sus amigos en la calle 116 cerca al puente de la avenida Boyacá. Un grupo de patrulleros interceptó al parche mientras pintaban un muro. Fue en ese momento en que el patrullero Wilmer Alarcón alcanzó a Diego Felipe con dos disparos: uno en la pierna y otro en la espalda.

Inicialmente, la policía afirmó que Diego Felipe estaba intentando asaltar un bus en el momento de los impactos y que Alarcón, en su función policial, solo actuó en defensa propia. Hasta que todo salió a la luz, pues gracias a la insistencia de sus familiares, las pruebas forenses y los testimonios del caso, se contradijo la versión policial, revelando que la escena del crimen fue manipulada y fabricada por los mismos compañeros de Wilmer Alarcón para encubrir el homicidio.

Este proceso de esclarecimiento tomó años de investigación. Para 2013, adicional a la investigación por homicidio agravado, se sumaron los cargos de fraude procesal y alteración de medio de prueba, entre otros. Cuatro años después, en 2017, Alarcón fue condenado a 37 años de prisión. Sin embargo, este se mantuvo prófugo de la justicia desde 2016, por cinco años, hasta su recaptura en 2021 en Yopal, Casanare.

En 2021 también fueron condenados cuatro policías más y el abogado de Alarcón, entonces asesor jurídico de la Policía de Bogotá, por la manipulación de la escena del crimen. Y sólo hasta 2023, el Estado Colombiano admitió su responsabilidad y organizó un acto de perdón público, luego de que el caso llegara a Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en cuyo informe de solución amistosa están resumidos estos y otros detalles del largo y tortuoso proceso en que se vieron sumidos los familiares de Becerra en busca de justicia.

Desde el año de su muerte, en 2011, la familia de Diego Felipe, junto a jóvenes de la localidad de Suba, se manifestaron contra el abuso policial y la impunidad. Primero crearon el Colectivo Trípido, luego la Casa de la Juventud Diego Felipe Becerra Lizarazo y finalmente se constituyeron como una fundación en 2019. Esta última funciona como un espacio para la memoria de Diego Felipe, así como el acompañamiento y respaldo de la comunidad grafitera en Bogotá y el país.

La Fundación Trípido ha luchado por el reconocimiento y la protección del arte urbano y quienes lo practican. “Vimos la necesidad de hablar sobre el grafiti a nivel nacional, previendo diferentes situaciones como en el 2015, cuando se presentó un articulado en el Código Nacional de Policía muy punitivista. En este decían que grafitero que se encontraba, grafitero que se le iba poniendo una multa y se trasladaba a un centro de detención. Les ponían comparendos y les quitaban los insumos que tuvieran, escaleras, pinturas y otros instrumentos de la práctica”, recuerda Diana Castillo, integrante de la fundación.

Tras una apelación por parte de la familia Becerra Lizarazo, este articulado fue derrocado. Este proceso llamó tanto la atención en la comunidad que finalmente el gobierno enfocó la lupa sobre los acuerdos y medidas necesarias para la práctica de los artistas urbanos.

A través de los decretos 075 de 2013 y 529 de 2015, “el Distrito ha fortalecido espacios de participación como el Comité para la Práctica Responsable del Grafiti, en el cual los artistas y las entidades entran en diálogo sobre las propuestas que se realizan en la ciudad, a través de la Estrategia de Arte Urbano Responsable”, menciona Bogotá Distrito Grafiti, la estrategia de fomento a la práctica responsable del arte urbano y el grafiti en Bogotá.

Pero antes de llegar a un marco normativo, en 2013, con el juicio de Diego Felipe Becerra todavía en el horizonte, otro evento marcó y reunió a la comunidad grafitera y de artistas urbanos alrededor de los muros en un mismo acto de indignación y protesta.

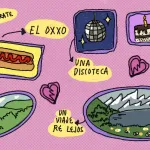

Justin Bieber y la calle 26

Aunque parezca tan improbable como increíble, la visita de Justin Bieber en 2013 desató una tormenta de controversia y reflexión. Dos años después del homicidio de Diego Felipe Becerra, el caprichoso amor platónico de cientos de adolescentes desató la indignación de cientos de artistas urbanos, que pintaron por una semana lo que sería uno de los espacios de mayor peso histórico para el grafiti en Bogotá: la calle 26.

La noche del 30 de octubre, tras su presentación en el estadio El Campín, Justin Bieber fue escoltado por la Policía Nacional hacia la calle 26 para pintar una hoja de marihuana, una rana y la bandera de Canadá. La imagen de Bieber, protegido por la autoridad, contrastaba con la realidad de aquellos para quienes pintar significaba arriesgar la vida.

“Mentes suspicaces podrían interpretar el hecho como una estrategia de marketing del artista Justin Bieber, quien con esta acción pretende agregar valor a su imagen de joven urbano, arriesgado, desafiante, que viaja a uno de los países más violentos del mundo, a Colombia, y hace algo prohibido por lo cual podría ser asesinado y sale victorioso, y publica su foto-trofeo en las redes sociales: una imagen de él, en la noche, de manera clandestina, encapuchado, grafiteando las calles mientras se acerca una patrulla de policía”, escribió el rapero Don Popo en una columna de opinión en El Espectador.

Durante la siguiente semana, la calle 26 dejó de ser un espacio casi inhabitado para transformarse en un manifiesto visual. Grafiteros rolos y de otras ciudades se tomaron los muros cuestionando la legitimidad del acto de Bieber y reclamando respeto por su propia expresión. Se recordó la muerte de Diego Felipe Becerra y la de otros grafiteros, resaltando la disparidad en el trato y la necesidad de equidad en el espacio público.

Soideart, artista urbano y grafitero desde el 2007, recuerda la toma de la calle 26 en 2013 como una acción colectiva frente a lo que sucedía por medio de lo que mejor sabían hacer: pintar. “Recuerdo haber pintado esa semana y todos hablábamos de lo mismo, como: ‘parce, estos manes cómo pueden hacer esto y seguir intentando a capa y espada cubrir a los suyos’. Eso fue la cereza del pastel, pero le metió más gasolina a cada artista para pintar. En ese momento, el hecho de que hubiera tanto eco hizo que realmente se dieran cambios significativos en la historia del grafiti”.

El incidente de Bieber sirvió como un catalizador para repensar la relación entre el grafiti, el espacio público y el poder. Puso en evidencia la necesidad de reconocer y proteger el grafiti como una forma de arte legítima, independientemente de quién lo realice. Y además, impulsó un debate sobre la equidad en el acceso al espacio público y la importancia de respetar las expresiones culturales locales.

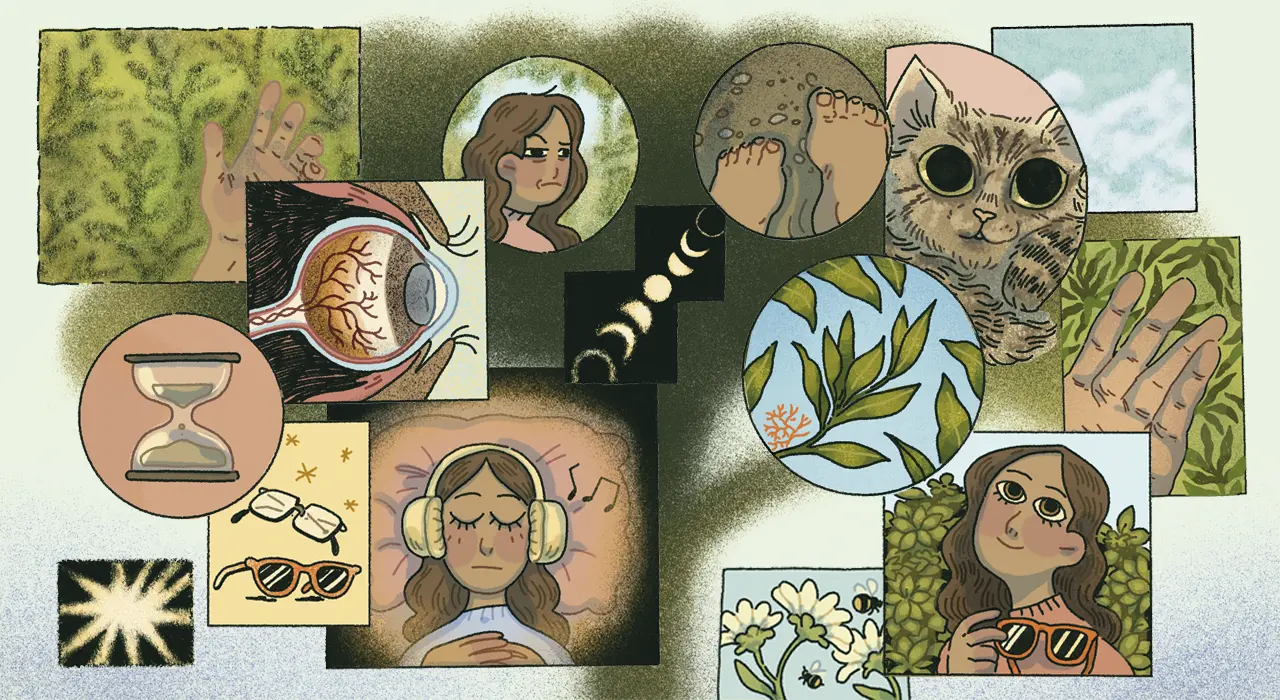

Los límites de lo efímero

Hace unos días les preguntamos a ustedes, a toda la comunidad de creativos que nos lee, por la naturaleza artística del grafiti y su pertenencia o no al arte urbano. Entre las múltiples opiniones que recibimos, hubo quienes definieron el grafiti más como una acción, una actitud, que como una expresión artística: “Es una manifestación en esencia contracultural, la ilegalidad es, por sobre todo, la base del grafiti; no interesa el mensaje, sino el llegar a sitios donde se puede pintar. El grafiti es, en sí mismo, una competencia; las letras marcan un punto importante. Si no hay letras, si no hay un nombre, un estilo, no es grafiti. El muralismo callejero, el arte urbano son parte de un mismo ecosistema urbano, pero no son Grafiti”, comentó un usuario en Instagram.

Esta característica, tan rebelde como romántica, ha hecho de las calles bogotanas una galería a cielo abierto en constante auto-curaduría, en la que convergen historias y miradas diversas. Dentro de la comunidad grafitera, existen ciertos códigos no escritos, reglas tácitas que rigen la convivencia entre grafiteros. Si bien cada grafiti suele presentarse como una marca personal en el espacio público, es también una forma de diálogo colectivo, un lenguaje que se construye y se respeta entre pares. Desde la construcción de memoria, varios artistas aún dibujan un gato Félix como los que pintaba Diego Felipe Becerra, Trípido.

Pero allí también, en esos espacios y debates sobre las regulaciones, también se aviva una conversación sobre la importancia de no 'pisar' el trabajo de otros, de no borrar la historia que se ha plasmado en los muros.

Y mientras algunos defienden con vehemencia la libertad de expresión individual, otros sostienen que el grafiti, en su esencia, es un acto colectivo, una conversación que se teje entre artistas y entre la ciudad misma; hay personas con ideas, tiempo y técnicas detrás de cada línea que vemos en las paredes mientras sostenemos la cabeza contra la ventana de un SITP.

Sobre si está bien o no rayar sobre el grafiti de otro artista, hay opiniones que difieren según el artista. Para SAINT CAT, uno de los duros en el grafiti colombiano desde hace 21 años, es una cuestión más de calidad que de cantidad para legitimar la acción del borrado eterno: “En el código del grafiti, si tú tapas a la persona, lo haces con una pieza mejor, más elaborada. Digamos, si haces un tag, pues tienes que hacer una bomba más grande para taparlo. Si vas a tapar esa bomba, pues ya tienes que hacer unas letras con dos o tres colores. Si vas a tapar esas letras, pues ya tienes que hacer una pieza más grande, con más técnica y una gama de colores amplia. Si vas a tapar, tiene que ser con algo mejor que el que lo hizo antes”.

Por su parte, Franco de Colombia, grafitero con casi 30 años de trayectoria, opina que hay contextos específicos que envuelven este fenómeno y podrían ser motivo de respeto frente a una obra, pero ni siquiera la memoria y el legado garantizan la perdurabilidad en el grafiti. “He tenido varios amigos que han fallecido y dejan sus obras. Por lo general, los amigos o los familiares tratamos de cuidarlas y que perduren para no dejar extinguir la obra de quien ya no existe, pero a veces ni siquiera nosotros podemos controlarlo; es un arte que está en la calle, expuesto a todo”, explica.

El grafiti es un espejo de la ciudad, un reflejo de las luchas colectivas, la juventud y sus contradicciones. Desde los tags clandestinos hasta los murales que cuentan historias, el grafiti ha sido un grito de resistencia en medio del ruido urbano. Y aunque su naturaleza efímera lo hace vulnerable al paso del tiempo y a las intervenciones ajenas, su legado es heredado entre generaciones, en los códigos no escritos que rigen la convivencia entre artistas y en la constante evolución de un aerosol que aunque suena a susurro, se niega a ser domesticado.

Suscríbase a nuestro boletín

Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.

Dejar un comentario