Incendia, reza y obedece a tu amo: memorias de un metalhead en Neiva

¿Cómo nacían los metaleros antaño en los hirvientes aires del Magdalena? En lo que llega Rock Al Parque y a propósito del lanzamiento de su libro sobre el Master of Puppets de Metallica, publicamos este capítulo en el que Chucky García, periodista y por varios años programador musical del mayor festival público de la capital, narra la historia que lo llevó a ese primer encuentro, fatídico y sublime, que lo llevó a entregarse en cuerpo y alma al sonido del metal.

Yo incendié el rincón ecológico del colegio Salesiano San Medardo de Neiva. Sucedió así:

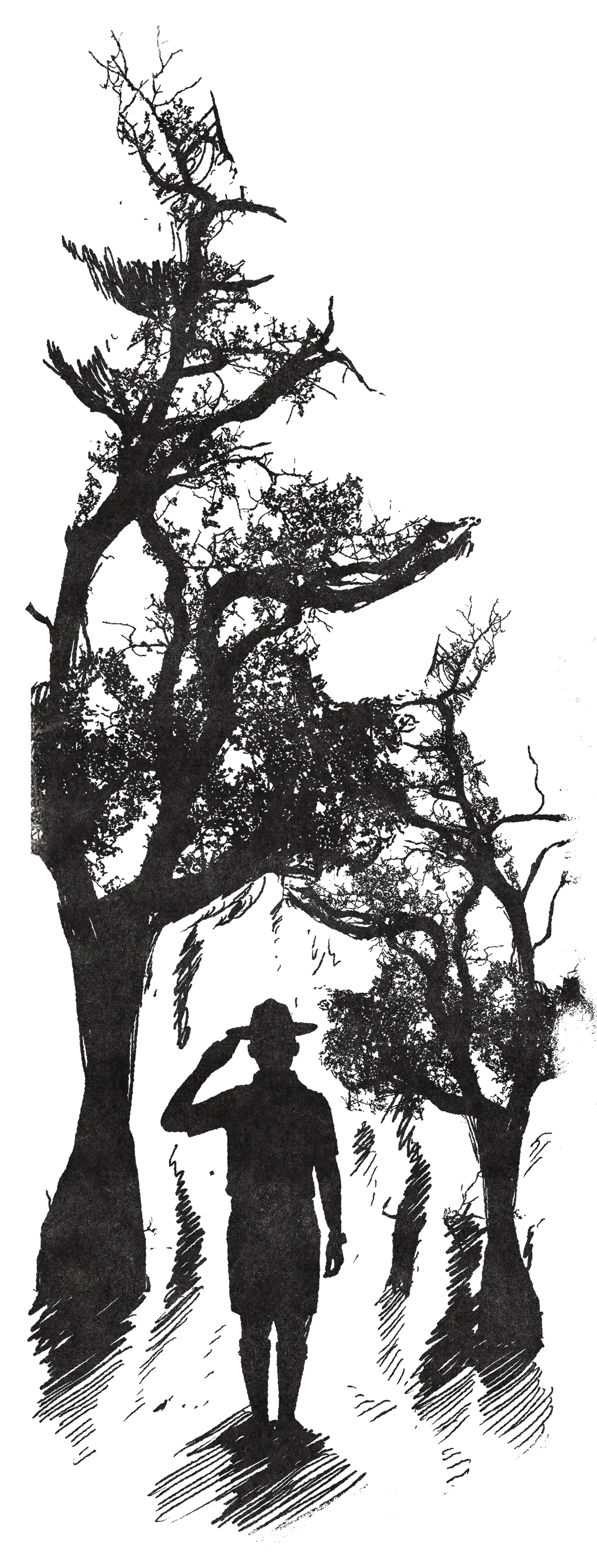

Quien escribe estas líneas y un fiel compañero de curso —cuya memoria sirvió para recrear esta anécdota— fuimos los primeros en terminar un examen final de química y el profesor nos permitió abandonar el salón mientras los otros estudiantes terminaban. Eran las doce del día, un poco más o un poco menos; en todo caso, era ese momento en que el sol más se empecina contra ese municipio venido a capital. Como en otras ocasiones, pudimos haber esperado en las canchas de microfútbol y recibir a plenitud los rayos del sol, o arrojarnos a la sombra en los corredores del colegio, donde el aire corría tan fresco y ligero que embobaba. Pero elegimos el rincón ecológico, con su clima infernal, poseso de humedad y sin vigilancia. Como buen niño scout —sí, fui boy scout—, entre mis tareas extracurriculares estaba desyerbar el rincón ecológico, mantenerlo limpio de hojas secas y basuras y regarlo. Allí los scouts pasábamos las tardes cavando marañas para luego arrastrarnos y hacer del ocio y el sinsentido una sola expresión de valentía. En mi recuerdo evoco con cariño ese rincón ecológico, aunque ahora que lo pienso parecía más bien una especie de campo de concentración en medio de esa Neiva pueril y marchita, de naíf encanto y en la que las mayores distracciones eran un monumento sanguinario conocido como La Gaitana, un restaurante chino y una ciudad de hierro con Gravitron, montaña rusa y barca de Marco Polo.

De las clases de química había aprendido que exponer al fuego unos diez kilos de hojas marchitas de bambú tendría que salir mal, muy muy mal; reacción de oxidación y reducción exotérmica que se produce entre dos cuerpos, elementos o sustancias y en la que uno se oxida a costa del otro que se reduce. Pueden traerme una Biblia y con la mano sobre ella juraría que no lo hice porque tuviera tiempo de sobra, escuchara voces al interior de mi cabeza o atendiera sin juicio a las solicitudes de unos duendes salidos del río del Oro. Pacté con el fuego porque se me vino en gana, porque a lo mejor ansiaba salir más temprano del colegio, llegar a la casa y hacer las tareas para irme a jugar fútbol a la cancha de Campo Marte. O, no sé, lo hice porque sí, porque necesitaba ver arder el limitado mundo que me rodeaba, tan similar al que Mark Twain le diseñó a Tom Sawyer pero sin cercas para pintar, sino más bien para destruir.

Las llamas que inicié recibieron el impulso de las matas de bambú secas y de la pared sin barniz ni pintura que encerraba el rincón ecológico. Llegaron a elevarse tanto que saltaron al techo del coliseo cubierto de baloncesto. Las tejas del coliseo comenzaron a derretirse y caer al interior del muy querido escenario deportivo del colegio. (Ahora que rememoro este hecho es inevitable imaginar el espíritu de Cliff Burton —el bajista original de Metallica, el de los tres primeros discos— en una esquina de ese rincón ecológico, soplando y alentando el fuego, haciendo un guiño con el ojo). Cuando vi que el ala sur del coliseo se estaba quemando, salí corriendo del rincón ecológico.

Necesitaba ayuda para controlar el incendio, antes de que el celador se diera cuenta y me delatara (aunque eso nunca iba a suceder porque era tío de mi mejor amigo). Pensé en esconderme en la cafetería, pero a medio camino recordé que a esa hora debía estar cerrada. Las clases habían terminado y los estudiantes ya estaban en sus casas; el colegio estaba prácticamente vacío. En ese instante comprendí que las habilidades de scout eran inútiles en medio de la tragedia. Entonces caminé hacia el puesto de raspados de Don Chupe, enfrente de la cafetería. Aquel viejo, de unos setenta años, fumaba botando humo como exosto de carro desvencijado y a eso mismo sabían sus hechuras de hielo, anilina, banano espichado y leche condensada.

Cuando llegué a donde Don Chupe volteé a mirar hacia atrás y vi que el humo que salía del techo del coliseo era más que manifiesto. Las llamas no dejaban de crecer y algunas tejas explotaban como palomitas de maíz. Un espectáculo de pirotecnia que no estaba contemplado en el horario escolar. Entonces, le quité el candado a la cadena que aseguraba el carro de raspados de Don Chupe a una jardinera y me lo llevé corriendo hacia el rincón ecológico. Tenía la esperanza de que vertiendo las dos cantinas de anilinas sobre las llamas estas se apagarían para siempre y no habría que lamentar mayor daño. Así lo hice, pero todo continuó igual. Las matas de bambú siguieron ardiendo. Ahora no solo había incendiado el coliseo deportivo del colegio, sino que había echado a perder los insumos para una semana de trabajo de aquel viejo, que si bien no fiaba era de las más altas estimas del estudiantado.

Never happy endings on these dark sets All’s fair for Damage Inc. you see Step a little closer if you please.

Me resigné y renuncié a ser el héroe que le pone fin a una conflagración que provocó él mismo en el cumplimiento del deber; me encogí de hombros y subí a la tapia que separaba el colegio de la calle. Antes de descolgarme, vi que los bomberos venían en camino y que la gente ya hacía alboroto por el suceso. Caí a la calle desde la tapia y corrí tan rápido y lejos como pude, algo así como unas diez cuadras hasta coronar el malecón junto al río Magdalena, que acoge al ya mencionado monumento de La Gaitana, una mole de hierro y bronce que homenajea a la cacica Guaitipán. Allí me detuve para tomar aire y me entregué a los brazos de aquella mujer. Me fijé en su enorme estructura de base amarilla y contextura negra y sólida, como había hecho tantas tardes mientras observaba correr el río. Este Transformer escultórico que cayó en Neiva y quizás nunca pudo regresar a Cybertron porque los mosquitos lo nublaron, es un símbolo de la lucha valiente y tenaz con la que los indígenas reaccionaron ante la barbarie y el salvajismo de los conquistadores españoles. Para no hablar con eufemismos: el monumento de doce metros de alto y treinta de ancho tiene en el centro la figura de un conquistador atravesado letalmente por una lanza. Junto a su cuerpo inerte y arrastrado está la bravía figura de la cacica, acompañada por dos caballos con cara de pocos amigos que enfilan hacia el cielo, y otra figura más, mitad caballo mitad hombre, que enarbola una espada. Por si las moscas, en lo más alto, se ve un ser con cabeza de águila que porta un arco y le lanza una flecha a uno de los caballos; posiblemente es fuego amigo, pero entrados en gastos todo vale. Ahora entiendo que en estas figuras hay tanta ira, rebeldía, venganza, belicismo y oposición al yugo y la represión que por eso La Gaitana no tuvo recelo alguno en acogerme con los brazos abiertos, tal y como más adelante en mi historia lo haría cierto disco de thrash metal.

Antes y después del incendio hubo ciertos eventos que determinaron que mi nombre y figura se granjearan mala fama entre los salesianos y la sociedad opita: corté la cuerda de la campana del colegio para que al primer azote del campanero se rompiera y cayera desde el segundo piso del claustro; saqué piedras del río del Oro y las arrojé contra las puertas de mis conciudadanos con la firme intención de arruinar sus propiedades; hice líneas de gasolina en el asfalto que luego encendía a placer; colgué ganchos metálicos de ropa al cableado de alta tensión de la calle en la que vivía con mi familia, en el barrio Los Cámbulos, hasta que un día la cuadra entera se quedó sin luz; pateé con tanto odio un balón de voleibol durante la ceremonia de inauguración del primer polideportivo del barrio que este golpeó unos cables de alta tensión y los volví a joder.

Y así, una y otra cosa, nada que me forjara una muy buena imagen. No hubo cura salesiano que pudiera salvar mi alma, aunque muchos lo deseaban, en especial el Padre John (que Dios lo tenga en su santa gloria). Me convencieron de ser acólito, asistir a los retiros de organizaciones como los Caballeros de Don Bosco y los Amigos de Domingo Savio, cuyo eslogan era «Siempre alegres». También me incluyeron en el grupo musical de la capilla del colegio, aunque al poco tiempo me echaron por tocar en una misa una versión de ‘Mi abuela’, la canción más sonada del grupo puertorriqueño de hip hop Wilfred y la Ganga.

Hasta que un buen día —en realidad ahora puedo decir que sí fue un buen día—, y aprovechando que salía a vacaciones, mi papá tomó la sabia decisión de desterrarme de Neiva y me envió a Cali en un avión de Aires, a la casa de mi tía Amanda.

En la casa de mi tía, entre un grupo bastante variopinto de habitantes que incluía un perro negro y salvaje que bien podría decorar La Gaitana, estaba mi primo Diego Germán. Eran los días de diciembre del año 86, y hablar de esta ciudad y esta década en una misma línea de texto hace ineludible referirse a otro animal furioso, pero del fútbol: el América de Cali. Por esos días se jugaban las finales del fútbol colombiano y con mi primo Diego Germán fuimos varias veces al estadio Pascual Guerrero. Allí nos deleitábamos con el despliegue de esa coreografía infernal de la que hacían parte los argentinos Ricardo Gareca y Julio César Falcioni los paraguayos Roberto Cabañas y Juan Manuel Battaglia, y los colombianos Willington Ortiz, Anthony «el Pipa» de Ávila y Álex Escobar. En cada partido el estadio era una caldera de trapos y camisetas rojo escarlata con el diablo chapado en el costado del corazón.

Entre goles y casigoles, mi primo no paraba de hablar de un disco que le había puesto a escuchar El Pollo, uno de sus amigotes de la cuadra. Aunque no encontraba palabras precisas para describirlo, mi primo decía que era una vaina ruidosa y agresiva, que no se parecía a nada que hubiera escuchado antes y que las canciones eran largas, pero tan emocionantes y desafiantes que daba igual el tiempo perdido.

Si la memoria todavía juega de mi lado, fue un domingo. Tarde de fútbol en el Pascual Guerrero, América de Cali le ganó a Millonarios con un gol de chilena de Cabañas y se desató el frenesí en la ciudad. En medio de la celebración, saliendo del estadio, mi primo me propuso que nos desviáramos de nuestra ruta habitual de regreso a la casa de mi tía Amanda. Iríamos a la casa de El Pollo a ver si corríamos con suerte y nos mostraba esa música digna de tanta alharaca.

Primero pasamos por la juguetería El Mundo de los Niños (en ese entonces propiedad del Cartel de Cali, ahora sede del Centro de Atención a Víctimas) y luego por el centro comercial Cosmocentro, en donde Willington Ortiz tenía un local de accesorios de fútbol importados. De ahí nos fuimos directo a la casa de El Pollo, en efecto un tipo flaco, colorado y rubio con el pelo largo atrás y capul tipo Alf. Yo acababa de cumplir trece años, mi primo ya tenía catorce y este personaje tenía un par de años más. Llegamos a su casa, timbramos, El Pollo salió, nos pidió que esperáramos a que su mamá se fuera y cerró la puerta sin decir más. La tensión que se sentía era propia de un expendio de drogas ilícitas; era una situación de misterio que nunca antes había experimentado, con un suspenso que rayaba en lo incómodo. De pronto la mamá de El Pollo salió de la casa, cerró la puerta y agarró calle sin percatarse de que nosotros estábamos a un costado, sentados en el andén. Cuando vimos que la mamá de El Pollo ya iba lejos, él salió de la casa, se nos acercó y con uno de esos saludos de la época, en los que se chocaban pies y manos, se congració con mi primo, pero a mí ni me determinó. Solo hasta que mi primo nos presentó se rindió a darme un saludo, más simple y apático. Si bien yo había nacido en Cali, que viniera de Neiva podía despertar desconfianza en él. Es bueno aclarar que en esa época, tratándose de discos de heavy o metal, uno tenía que ser digno de confianza para que se lo dejaran escuchar y casi que firmar un pacto con sangre para que se los prestaran.

Los discos de estos géneros no caían de los árboles, incluso los de rock eran difíciles de conseguir. Aquel que fuera propietario de una copia original tenía el poder, un poder que solo se compartía con los que considerara que estaban a su mismo nivel. Era más fácil y común que algún vasallo de estos metalheads venidos a reyes rotara una copia pirata en casete directamente duplicada de los originales, y que de ese casete clonado se sacaran más copias a medida que iban pasando a otras manos. En Bogotá, Medellín o el Eje Cafetero, los metalheads traficaban copias en casete de álbumes que meses o hasta años antes habían salido en los Estados Unidos y Europa.

Con suerte, si alguno viajaba hacia otra ciudad compartía este privilegio con los pocos lugareños, que ya estaban al tanto de que esos discos eran «peligrosos», «blasfemos» o «satánicos». Lo normal era que las escenas metaleras de las ciudades capitales no se mezclaran, y que a los provincianos no nos voltearan a mirar ni para escupirnos cuando íbamos en busca de conocimiento. Después de confirmar que su mamá no se había devuelto de sorpresa a la casa, El Pollo se fue de una hacia un rincón del antejardín. Primero se arrodilló junto a una enorme piedra, que levantó con ambas manos y colocó de lado. Después, con la rama que arrancó de un árbol comenzó a remover la tierra del hueco que dejó la piedra. Cavó un poco hasta que encontró una bolsa plástica con dos casetes. En ese momento nos explicó que esa era la caleta donde guardaba la música que su mamá había prohibido en la casa. El Pollo sacó los dos casetes y los sopló con cuidado de relojero, para quitarles cualquier rastro de tierra negra o lombrices. Así, con ese halo de vida terminó de conjurar aquel embrujo en el que caí al instante.

Un casete era el Among the Living de Anthrax; el otro, el Master of Puppets de Metallica. El Pollo nos informó que eran copias de las primeras ediciones fabricadas en Estados Unidos. El Pollo le entregó los casetes a mi primo, que los miró y, buscando un gesto de aprobación en el rostro del propietario del tesoro, los puso entre mis manos. Con solo mirarlos supe que estaba ante algo radical y necesariamente opuesto a todo lo que había escuchado hasta entonces en Neiva, algo rotundamente transgresor frente a cualquier ritmo musical que pudiera haber llegado a conocer en ese hervidero.

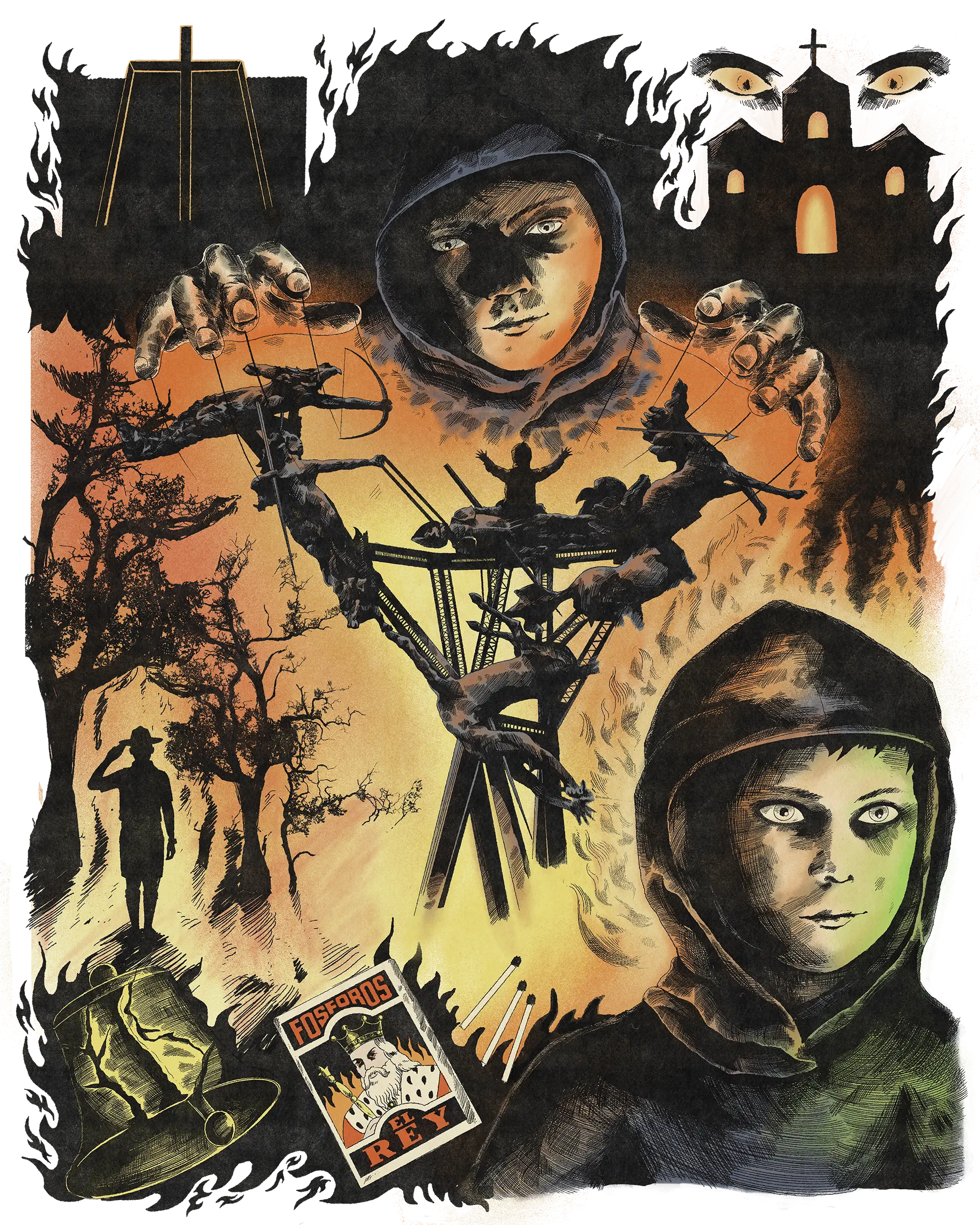

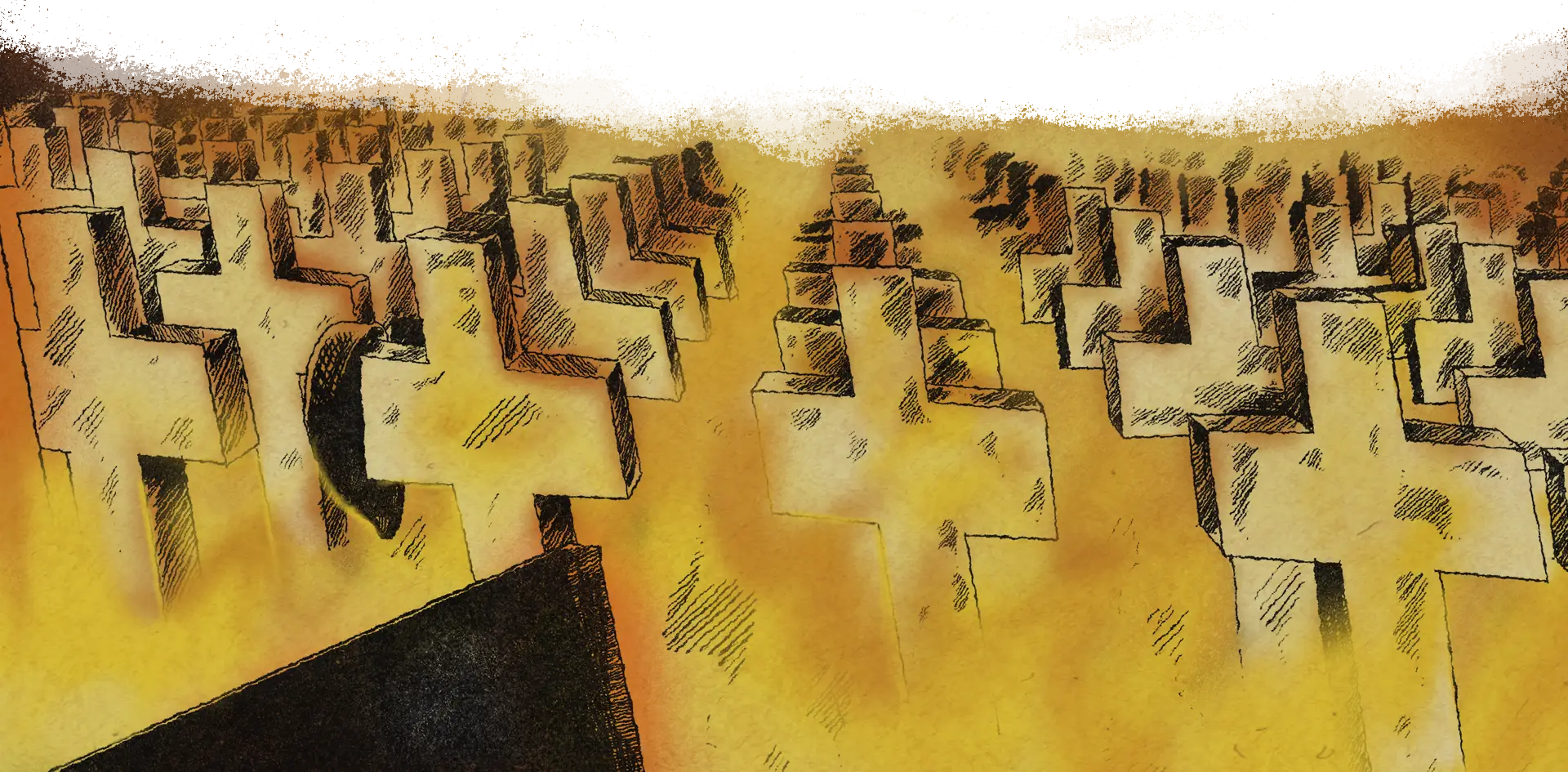

Con los casetes en mi poder, me fijé primero en la portada del Among the Living, en la que un viejo canoso y sombrío, entre una multitud geométricamente organizada que mira hacia el suelo, hace un saludo sacándose el sombrero, con una sonrisa hipócrita y cobijado por un surco de luz. Después postré mis ojos sobre el Master of Puppets, y pasé varios minutos sin quitar la vista de la portada. Me fijé en las dos manos que desde un cielo rojo sostienen los hilos que van a dar a las cruces que reposan en un camposanto lleno de maleza; en el gorro de metal de un caído en combate y que está rodeado de yerba tostada, y en el fondo compuesto por el ocaso de un día cualquiera en el que posiblemente muchos lamentaron seguir con vida y tener que cargar las ausencias o malos recuerdos que los atormentan.

Concluido el ritual de exhumación, entramos a la casa de El Pollo para escuchar los casetes. Primero el Among, luego el Master. Las canciones de uno y otro álbum sonaban cercanas pero al mismo tiempo eran distintas, como dos estudiantes rebeldes y avezados de una misma promoción, pero uno más estructurado que el otro, más desarrollado y con la voz más gruesa. Ese era el de Metallica. Por lo demás, ambos compartían la velocidad y el sonido atronador e impredecible.

Esa primera escucha fue suficiente para saber que el Master of Puppets era lo que quería seguir escuchando todos los días, a todas horas, durante el tiempo que me quedara de ese diciembre en Cali. Unos días antes de que yo regresara a Neiva, mi primo convenció a El Pollo de que desenterrara una vez más los casetes y se los prestara. El Pollo se los dio y en la casa de mi tía hicimos dos copias en el equipo de sonido de doble casetera. Para lograr nuestro cometido tuvimos que hacer a un lado a mi tío Pacho, esposo de mi tía Amanda, furibundo hincha del América de Cali y salsero, quien por esos días escuchaba a todo vatio los clásicos del Grupo Niche dedicados al equipo de fútbol, que finalmente se había coronado campeón.

Con esas dos copias en mi maleta me despedí de Cali, para regresar a mi casa del barrio Los Cámbulos, en Neiva. Y así, volví como quien ha purgado su condena, como quien atraviesa un exilio que ya quedó muy atrás en el tiempo, pero que le permite observar con claridad ese juego de causas y efectos que nos rige a todos. Juego en el que mi papá, fallecido unos meses antes de escribir estas líneas, es el titiritero tras bambalinas, al que debo darle el crédito por la fortuna concedida y el privilegio de encontrar la dicha mayor en lo que empezó como un castigo. También mi papá reposa bajo la tierra de Cali, en un área siempre soleada y silenciosa de un apacible camposanto.

Suscríbase a nuestro boletín

Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.

Dejar un comentario