Volver no siempre es retroceder: sobre el regreso a las ciudades pequeñas

¿Qué significa mudarse de vuelta a la ciudad de origen? Para muchos, irse de su ciudad pequeña es sinónimo de oportunidades, crecimiento, horizontes más anchos, el paso a seguir. Pero entonces, ¿volver es necesariamente desandar camino? ¿Incluso con trabajos remotos, gentrificación y especulación en las capitales, entre tantas otras cosas de hoy? La autora nos cuenta desde su experiencia de regreso al terruño.

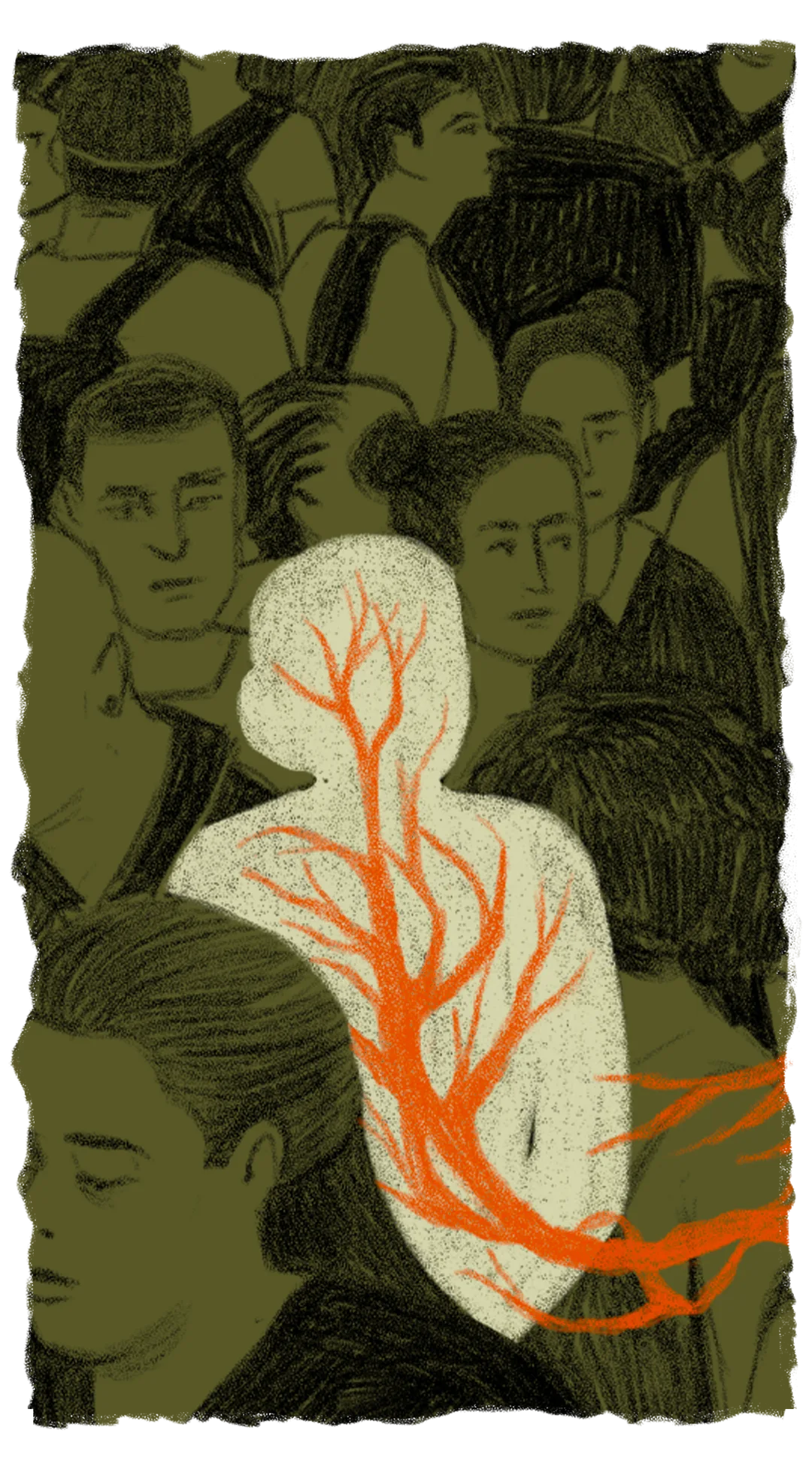

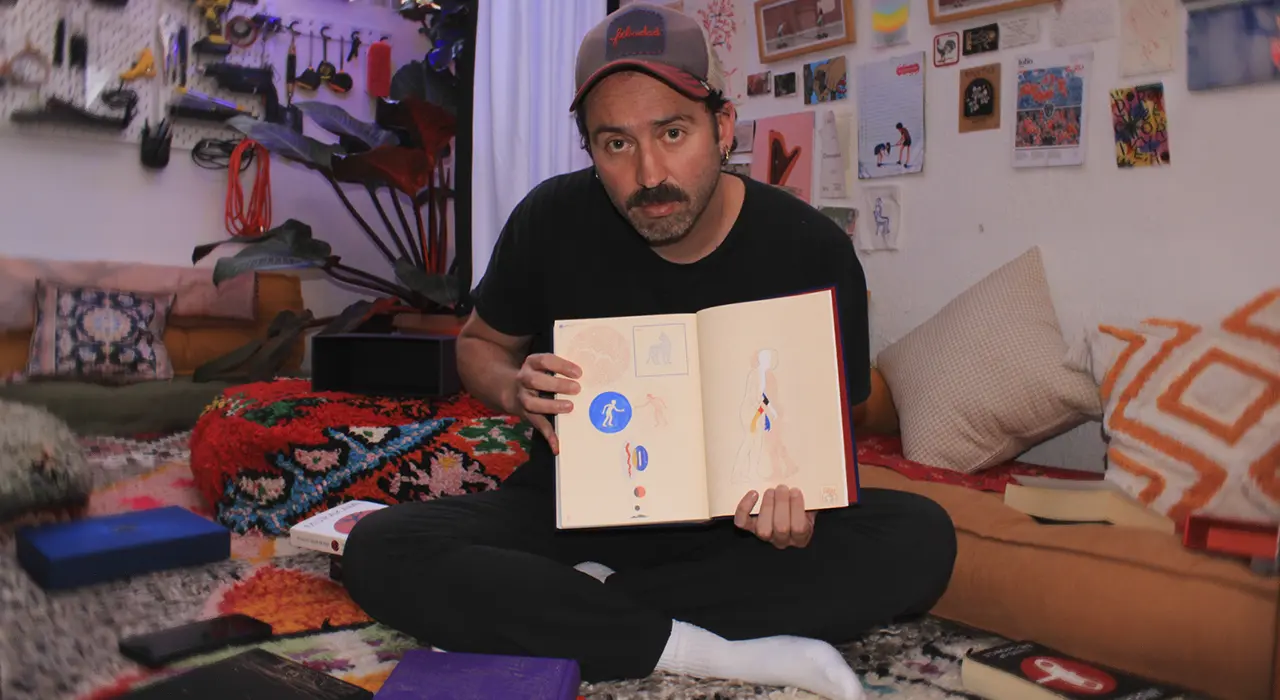

Hace dos meses volví a vivir en Manizales, la ciudad donde nací, después de haber vivido casi ocho años por fuera. No volví después de migrar de país, una experiencia que, según he escuchado, mezcla la esperanza de lo nuevo con la nostalgia de lo conocido. No volví después de irme para el otro lado del mundo, como mi hermano, que vive en Australia hace más de cinco años y, por ahora, volver le parece un retroceso. No volví luego de haber vivido en un lugar con costumbres absolutamente distintas, donde es imposible —o carísimo— conseguir arepa para desayunar o un sancocho en un día de antojo. No, realmente siempre estuve cerca, tanto que si en algún momento aparecía la nostalgia lo único que tenía que hacer era coger carretera para después de algunas horas saborear el frío y las montañas conocidas.Y aunque no me fui muy lejos y se le podía hacer frente a la nostalgia fácilmente, en ese tiempo viviendo fuera —primero en Bogotá y después en Medellín—, no fui capaz de meter mis pies en la nueva tierra y enterrarlos y dejar que echaran raíces y hacerme una con esos lugares que me acogían. No me apegué a las calles ni a los edificios ni a los parques: aunque pasara muchas veces por un mismo lugar, la sensación de no conocer nunca desaparecía. Pero tampoco me atrevía a preguntarme si debía volver: hasta hace poco me parecía una idea ridícula, porque crecer en Manizales –y creería que en la mayoría de ciudades pequeñas–, trae consigo una creencia: este no es un lugar para ambiciones.

La experiencia del abandono del lugar de origen es un tema que suele aparecer en los libros que leo. Irse como huída a un lugar donde las raíces no signifiquen una cárcel. Empezar de nuevo. Cambiar. Libertad. Irse para “ser mejor” o, por lo menos, para “ser distinto”. Así lo escribe Gloria Susana Esquivel en Contradeseo, refiriéndose a Silvia, una de las protagonistas de su novela: “Allá [Estados Unidos] se había construido una vida independiente en la que a veces fingía tener otro nombre. Decirles a extraños que se llamaba Mary, Liz o Kate la hacía sentir como si estuviera pronunciando un conjuro en voz alta: esos nombres materializaban todas las posibilidades que se le habían negado en su país de origen[, Colombia]”.

Desde muy pequeña vi como mi familia se iba de Manizales en búsqueda de esas posibilidades negadas. Más trabajo, más crecimiento, más apertura, más movimiento, más, más, más. De mi familia paterna ya no queda nadie, y de la materna, solo mi abuela (incluso sus hermanos se fueron) y ahora yo. Pero mi tío se fue para Bogotá, mi hermano para Australia y mi mamá actualmente vive en Medellín.

Incluso, mi historia de ida y vuelta no es nueva: la primera vez que me fui fue cuando tenía diez años y mi mamá y padrastro empacaron todas nuestras maletas para mudarnos a Pereira, que queda a tan solo una hora de Manizales, pero que en esa época prometía más. En Pereira aprendí sobre la diferencia. Allá siempre fui la “patifría”, la que se vestía raro para clima caliente —con tenis, botas y sacos—, la que quería volver, aunque hubiera perdido contacto con los amigos de la infancia, aunque ya no conociera a nadie. Finalmente, volví a Manizales a los 17, a estudiar en la universidad, pero con la certeza de que sería transitorio, porque, de nuevo, mi familia decía que no era una ciudad para tener ambiciones. Y cuando me gradúe, a los 24, empaqué todas mis cosas y me fui a vivir a Bogotá, esta vez, pensaba, para no volver.

Me fui a hacer mi maestría, a buscar trabajo, a volverme periodista, a convertirme en escritora —escribo esto y me sonrojo, porque en los veintes hay mucha valentía para soñar—. Conseguir todo eso me parecía inviable en Manizales y quizá lo fuera: no era una época en la que se hablara, por ejemplo, de trabajo remoto. El paradigma seguía siendo el mismo con el que habían crecido mis abuelos, mi mamá, mi tío: nacer, crecer, irse. Volver no estaba en el camino y si se atravesaba era para cuando se llegara a la vejez, porque para pensionados, se decía con mucha convicción, sí era la ciudad ideal: lenta, predecible, sin mayor cambio —todas ideas que se asocian a la vejez, pero que, por supuesto, no son verdad—.

A mí no se me ocurría cuestionar ese camino trazado. No se me cruzaba por la mente preguntarme por la desigualdad entre ciudades, por qué hay lugares que concentran la economía, el poder y la cultura. Por qué irse era un mandato más que una opción. Solo me hice estas preguntas hace poco, cuando contemplé volver.

Pero antes de eso, tuve otra parada: a finales de 2020 empaqué de nuevo las maletas y, esta vez, con mi pareja y nuestro hijo nos mudamos a Medellín. Huímos de la soledad y el aislamiento que nos hundió la Pandemia y nos fuimos a vivir a cinco minutos de mi mamá. Lo que buscábamos era apoyo para criar en una ciudad que también prometía progreso; pero aún con mi mamá cerca, me sentí como los años en Pereira: que no era mi lugar.

Cuando hace un año, en conversaciones con mi pareja, apareció la idea de volver, ambos dudamos: nos aterraba perder lo ganado. Estancarnos. Cuando le comenté a mi mamá y hermano ese deseo que tomaba forma y fuerza, la reprobación fue absoluta: “Cómo se les ocurre retroceder de esa manera”, insinuaron. Y cuando le conté a una conocida, me dijo: “Siempre he pensado que la gente que se va de Manizales nunca vuelve”. Y era verdad. La gente se iba y solo volvía de vez en cuando a visitar a la familia. Pero como la mayoría de la mía ya no vivía allí, ¿para qué volver?A mi pareja la conocí en Bogotá, pero creció en Manizales. Estar con él, además de la construcción de un hogar, ha significado el nacimiento de una pregunta: ¿qué son las raíces? Yo siempre he sentido que soy de raíces cortadas: cuando mi familia se fue de Manizales, no solo el vínculo con la ciudad se debilitó sino también los vínculos entre nosotros. Pero en los años con F hemos vuelto una y otra vez a visitar a su familia, la cual muchos de sus integrantes también se han ido y vuelto. Sin embargo, de ellos siempre me ha sorprendido la relación profunda con estas montañas.

En Tiempo Muerto, una novela de Margarita García Robayo, Pablo y Lucía son esposos y migrantes en Estados Unidos. En medio de una discusión, Pablo le dice a su esposa: “El desarraigo te será funcional en términos retóricos (...) pero un día te vas a dar cuenta de que un hombre sin raíces es un hombre muerto”. Cuando leí esto me incomodó muchísimo, porque es perfectamente algo que F me diría. A mí me ha costado vincularme, no solo con el territorio sino con las otras personas. Me ha costado mirarme en el espejo y decir: esto de mi mamá, esto de mi papá, esto de mi ciudad. Me ha costado la pertenencia e ingenuamente he alabado la independencia, el ser único, el que otros no me aten.

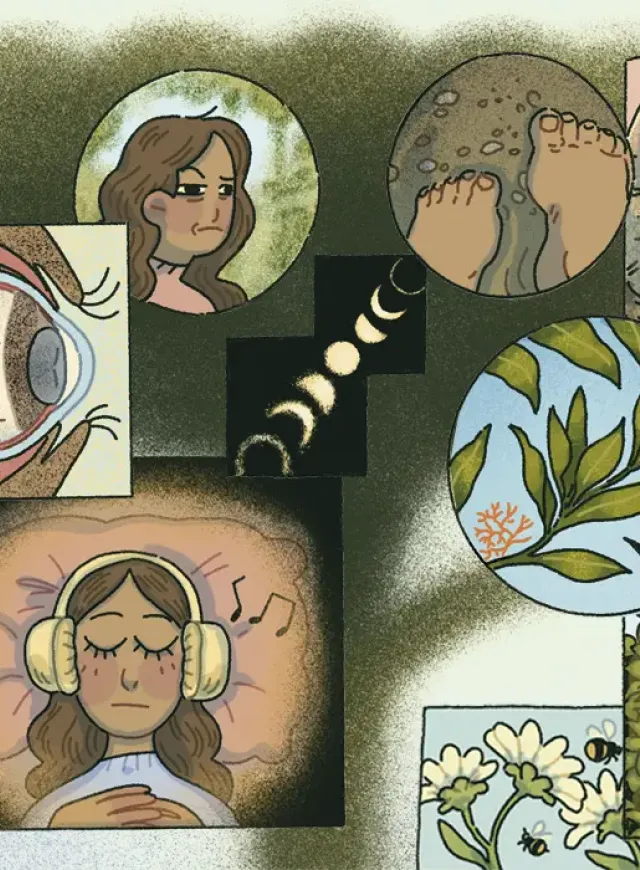

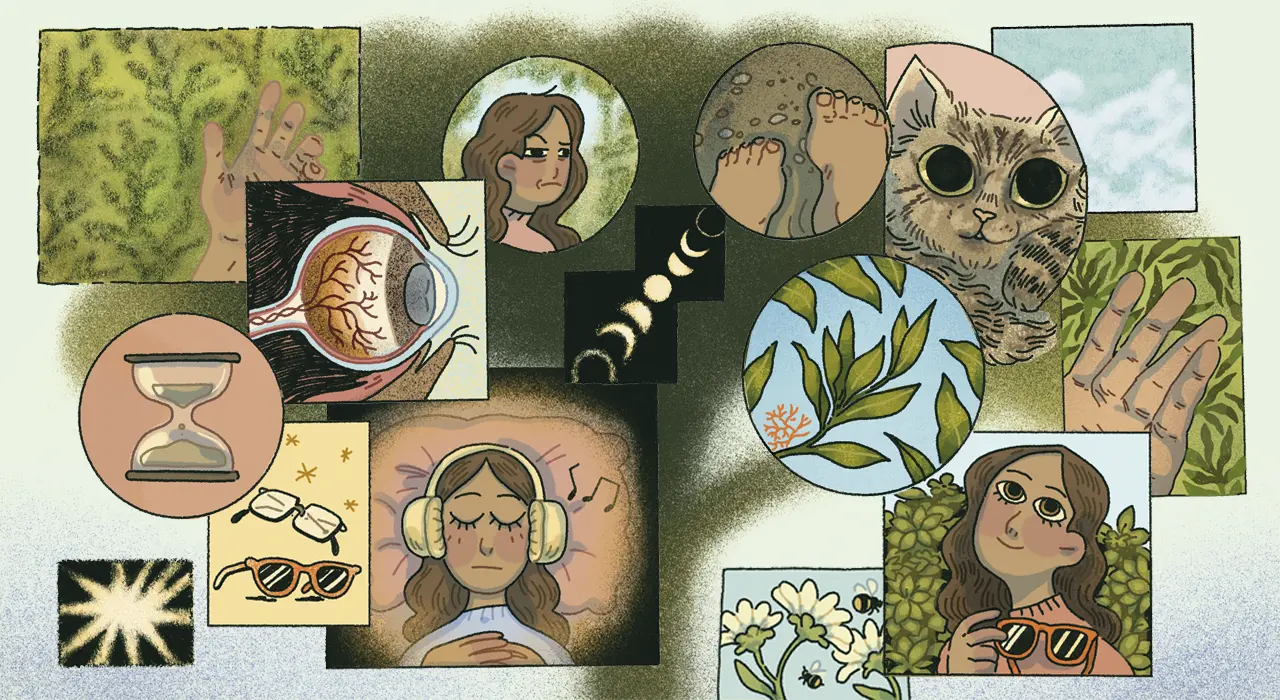

Pero los últimos años, especialmente por la maternidad, el asunto de las raíces ha cobrado una importancia negada anteriormente en mi vida. La crianza es una práctica social y, como tal, tiene bases culturales y familiares. Por supuesto que hay cosas nuevas y mucho por cambiar, pero lo aprendido tiene fuerza: cuando crío transmito mis raíces, incluso si no lo hago de forma consciente. Cuidar a mi hijo ha sido confrontar mi lugar de origen (familia y ciudad) y cómo yo lo encarno. La tarea desde entonces dejó de ser pensar las raíces como una cárcel, sino mirarlas, acariciarlas, permitirles crecer y enraizarse.

Cuando tomamos la decisión de volver, el asunto de las raíces tuvo mucho que ver. No en un sentido literal: claro que las raíces se pueden desenterrar y enterrar cuantas veces sean necesarias y que si no nos gusta nuestro lugar de origen nos podemos ir. Menos mal no vivimos en un feudo. Sino en el sentido de que un árbol necesita un piso firme y que cuando pensé dónde quería ese piso la respuesta fue el lugar del que siempre me dijeron que me tenía que ir. Y como tengo el privilegio de trabajar desde casa —de las cosas buenas que dejó la Pandemia—, ya no era una idea descabellada.

No sé si me quede aquí para siempre. Pero no quiero que ideas ajenas tracen mi camino. Quiero irme, volver, irme, volver, irme volver, de forma libre, no porque acá no haya oportunidades, sino porque el deseo mande. Hay que empezar a cuestionar el irse como obligación y el que este no sea un lugar para cumplir ambiciones y, más bien, exigir, a nivel público, que nacer, crecer y habitar una ciudad pequeña no implique quedarse atrás. Volver ha sido enterrar mis pies, reconocer los lugares conocidos y darme cuenta de que, a diferencia de lo que piensa casi toda mi familia, volver no significa retroceder. Que irse es una posibilidad, pero quedarse también. En un mundo que elogia el desprendimiento, yo quiero habitar un rato el origen.

Suscríbase a nuestro boletín

Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.

Dejar un comentario