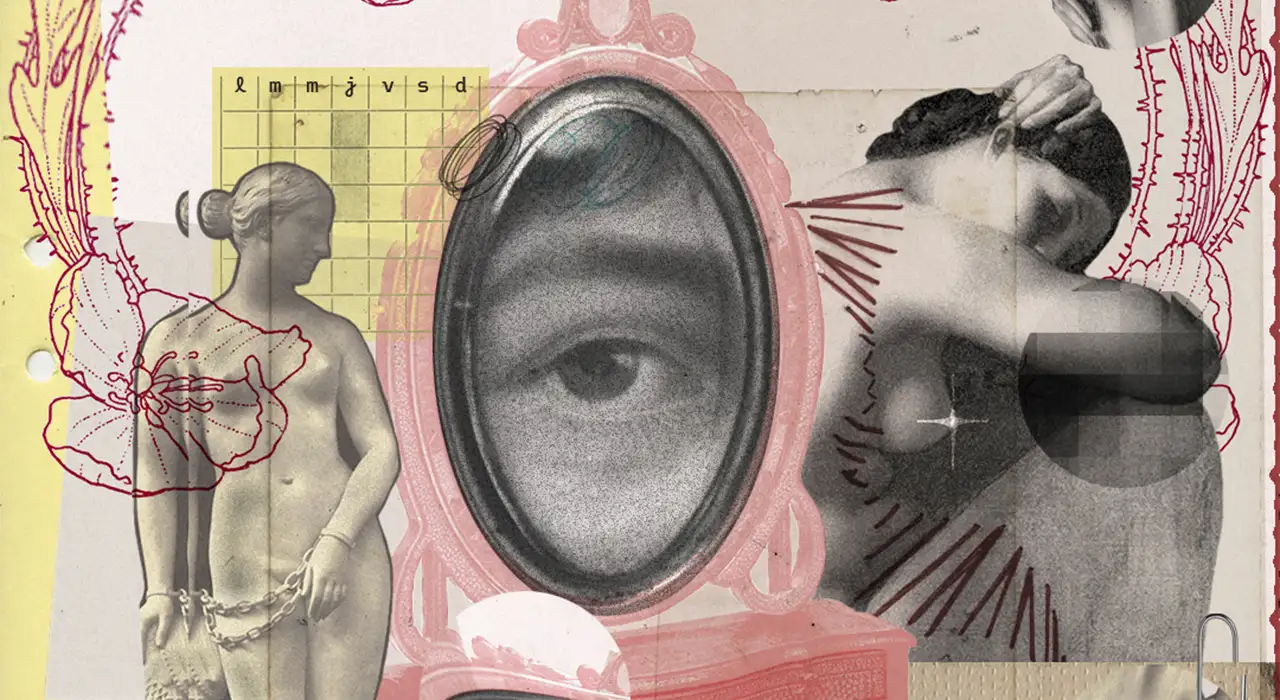

La divorcée (vol . 3)

Después de una separación, todos recomiendan el que creen

que es el mejor remedio:

volver al ruedo. Pero no es tan sencillo.

Aunque no lo crean, y su semejanza no sea tan evidente, los divorciados y los enfermos tenemos muchas cosas en común. Ambos grupos despertamos miradas de lástima y condescendencia al entrar a un lugar lleno de gente conocida, nos vemos obligados a contar la historia completa más veces de las que quisiéramos y somos víctimas de los remedios caseros de aquellas personas que se preocupan y quieren hacernos sentir mejor. Cualquier cosa con tal de vernos bien otra vez. Y es en este punto cuando volvemos a ser diferentes, enfermos y divorciados: mientras el remedio para el enfermo puede pasar de bebedizos hechos de plantas exóticas hasta hilos de colores que cuelgan de alguna extremidad, el remedio del divorciado no puede tomarse de un trago sin respirar y requiere más que la intención de mejorarse: VOLVER AL RUEDO.

Resulta bastante complicado –en una ciudad como la mía, con una familia como la mía y unos amigos como los míos– explicar que no, que no estoy tan triste como creen. Que, por el contrario, ha sido bueno aprender a mercar para uno y me tiene sin cuidado mi inactividad en Whatsapp. Pero como “no hay mejor remedio que la compañía” y “no deberías envejecer sola”, por arte de magia resulta que todos tienen un “partidazo” bajo la manga. “¿Te acordás de Memo Correa, el que estudió conmigo en la universidad? Pues resulta que anda soltero desde que lo conociste en 1997 y, no sé, rico que salieran y se reencontraran” salta a la conversación luego de un sorbo de ginebra en la barra de un bar con una amiga de toda la vida. “Mijita, ¿vos te acordás del hijo de Martica Martínez, el que era medio retrasado mental cuando estaban chiquitos? Es que resultó que no era retrasado, estuvo viviendo en Canadá, acaba de volver y te lee en Twitter. ¡Ay, tan bueno que pudieran salir!” aparece como sobremesa en un almuerzo familiar un domingo. Porque sucede que los divorciados, además de pertenecer nuevamente al grupo de solteros, pertenecemos a un subgrupo reducido y para nada exclusivo, el de los usados. Entonces no tenemos derecho a salir con un soltero clase A –joven, exitoso, filántropo, millonario, amante de los perros, guapo nivel Jared Leto y jamás casado– sino que como castigo por el fracaso matrimonial, debemos conformarnos con solteros clase B –los demás divorciados, solterones, locos medicados, edipos, cabrones y gays no declarados–. No me hagan hablar de los solteros clase C.

Y es entonces cuando arranca esta carrera de desastres, cada uno peor que el anterior, en la que pareciera que uno no es más que un personaje protagonizado por Drew Barrimore en la chick flick más absurda de la historia. Como la vez que decidí conocer al primo de la amiga de una amiga mía, porque era una salida grupal y me aseguraron que el tipo era guapo, de barba y pelo largo. El personaje sí resultó ser barbado y de pelo largo –idéntico a Juan Tamariz– y profesión parapsicólogo, que se pasó toda la noche explicándome al oído por qué podía sentir la presencia de mi abuela con nosotros en el bar. O cuando salí en una cita a ciegas con un compañero nuevo de oficina de un amigo, que olvidó convenientemente su billetera a la hora de pagar la cuenta y luego pretendía subir a mi apartamento. Al día siguiente, cuando fui a recoger a mi amigo para almorzar y ya toda su oficina sabía del asunto, el personaje se me acercó, me pidió un abrazo y remató con un “shhhh… me drenaste”. Y cómo olvidar a F.W., quien se me acercó en un bar, me pidió el teléfono y desde ese instante no paró de hablarme por chat, SMS, teléfono y Voicenote hasta que un mes después puso una foto en Instagram. De su hijo recién nacido. Con su esposa. Detallitos pequeños que había olvidado contarme. Por ello, el 15 de febrero siempre será recordado como “el día que cumple años el hijo negado y el día que aprendí a bloquear gente por Whatsapp”.

Nadie debería ser obligado a volver al ruedo. Porque como los toros, de ahí se sale muerto o indultado y, en cualquiera de los dos casos, lo último que uno espera es volver. Es mucho más probable que en un momento inesperado uno reciba un mensaje directo en Twitter de la persona que probablemente reviva las ganas de volver a torear.

¡Y olé!

Suscríbase a nuestro boletín

Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.

Dejar un comentario