Llamadas perdidas

ntes había un teléfono solo en la sala, quizá otro en la cocina y como lujo excesivo, uno en una habitación. Había que ser paciente, programar las cosas con tiempo, ponerse de acuerdo. A veces, si el teléfono se dañaba, pedírselo prestado a algún vecino. Si alguien se pinchaba en la carretera, quedaba a merced de la solidaridad ajena. Yo nací en ese mundo y ese mundo funcionaba. La gente tenía que confiar más en el otro; en su palabra y en su generosidad. La gente no cancelaba las citas al celular una hora antes. Tampoco podía filtrar las llamadas decidiendo con quién hablar y con quién no. No había mensajes de texto, no existía chat y no teníamos correo electrónico. Mucho menos el teléfono iba a tener todo esto incluido. Tuve mi primer celular a los 23 años. Nunca lo cargaba conmigo, en realidad lo conseguí porque donde vivía no había teléfono fijo, así que lo dejaba conectado y me iba. Solo hablaba cuando estaba en la casa. Si uno está acostumbrado a caminar sin celular se fija en otras cosas. Adivina la región de dónde viene un desplazado. Se acerca a un poste para ver la foto de un perro desaparecido. Mira a la vendedora de frunas y quizá le compra un paquete. No se tropieza. No es víctima de atracos con la misma frecuencia. No se estrella con igual facilidad.

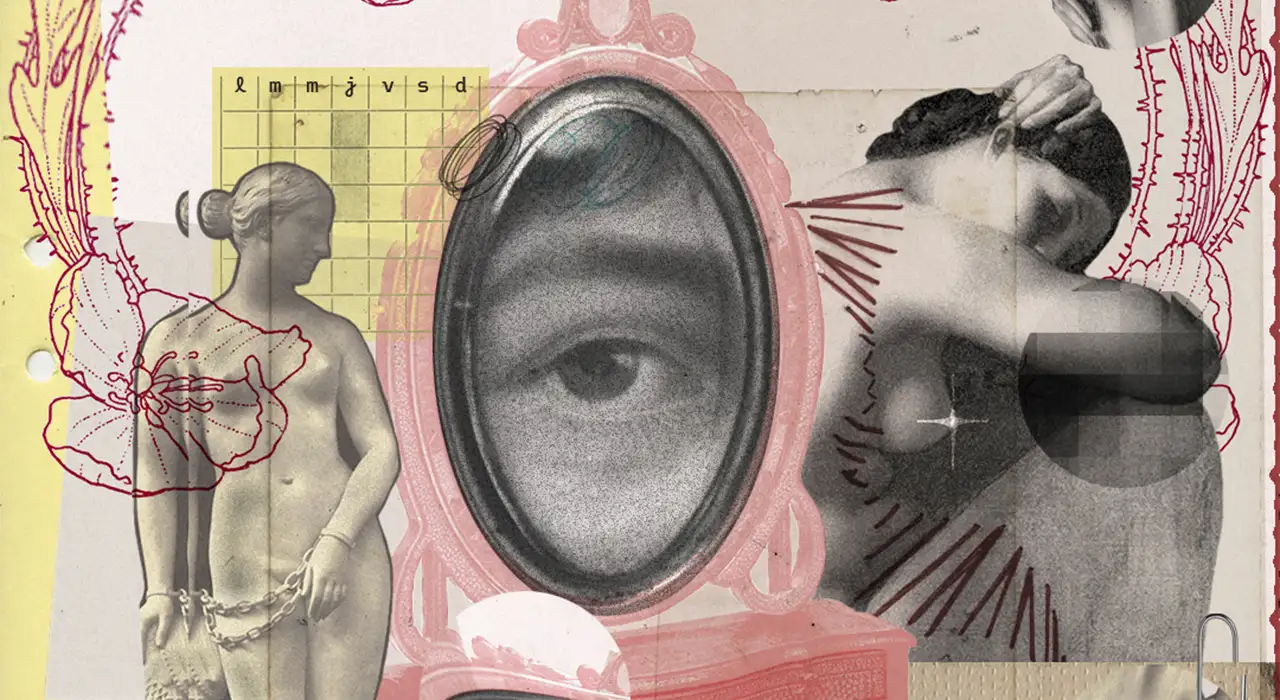

No sé decir en qué momento el celular se volvió una extensión de mi cuerpo. En todo caso, ya había cumplido los treinta. Me acostumbré a contestar siempre. A ponerlo en silencio al entrar a un cine, a una reunión o a una iglesia. A evadir a las personas con quienes no quería hablar. A geo referenciar mi ubicación cada vez que contesto. A preguntarle a quien está al otro lado en dónde está. A programar la alarma en las noches para despertarme al día siguiente. A apuntar las citas de la semana, las tareas pendientes. Luego vino el correo en el teléfono, cada vez más inteligente. Me acostumbré entonces a revisar los mensajes en el taxi, mientras me tomaba un café o hacía la fila en un banco. Me acostumbré a conversar con mis hermanas por el chat, a mandar mensajes de texto para confirmar citas o a cancelarlas. Ya no me preguntaba de qué región era ese desplazado de ojos azules, ni notaba el color de sus ojos. Ahora me tropezaba más al caminar porque no me iba fijando. Digo me tropezaba, pero debí decir me tropiezo. Porque esa soy yo ahora. El teléfono vive en mí, como antes vivía en un lugar especial de la casa. A la entrada, sobre una mesita de caoba. O en la sala, junto al sillón de cuero. Ahora, lo llevamos puesto. Cada 3 o 10 minutos tiene algo que decir, algo que interrumpir, algo que comunicar. Para él todo es urgente, inaplazable. A veces, creo que soy su sirvienta.

He adquirido este extraño vicio de llevarlo al baño cuando me voy a duchar y dejarlo cerca. No sé por qué. Quizá porque lo siento parte de mi cuerpo. Me aterra pensar que si fuese resistente al agua, lo metería conmigo. Cuando duermo, el descansa a mi lado. Cuando salgo de la casa, siempre me cercioro de llevarlo en un bolsillo de fácil acceso. Nada ni nadie pasa más tiempo conmigo. Nadie ni nada está tan cerca de mi cuerpo. Nadie ni nada exige tanto de mi tiempo y de mi espacio vital y menos con tanta vehemencia. Él chilla, él vibra, él envía mensajes. Es como un ser vivo artificial. Como alimentar un Tamagochi. Decir que mi cuerpo es esclavo del teléfono suena melodramático. Por eso diré que es el lugar donde habita un teléfono. Como a un Tamagochi, hay que cargarlo, apagarlo en los viajes, silenciarlo en los cines, ponerle más aplicaciones, actualizarlo. Mi teléfono registra las “llamadas perdidas”. Y estas siempre hay que contestarlas, pues no contestar al teléfono parece haberse convertido en la afrenta más ofensiva de estos tiempos. No sé qué es lo que pierdo cuando alguien llama y no contesto. Pero sé que me apresuro en devolver la llamada, pues todo siempre es urgente, inaplazable y, así como aprendemos a dar la mano al saludar, aprendemos a contestar al teléfono cuando él lo exige. Es algo elemental. Como ir al baño cuando se tienen ganas o comer cuando hay hambre. El teléfono me habita. A menudo añoro los tiempos en los que tenía su lugar en la casa, junto a la silla, la libreta de teléfonos y la lámpara de mesa, cuando sentarse a hablar era todo un ritual de cercanía, un gesto de cariño, de memoria y espacio que se compartía con quien estaba al otro lado de la línea.

Suscríbase a nuestro boletín

Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.

Dejar un comentario