Los hombres también lloran

Desde la intimidad de su hogar y su experiencia como joven reportera, la autora se acerca al sesgo machista de prohibir el llanto. Un retrato familiar colombiano que revela los lazos entre el machismo y la berraquera.

“Las mujeres lloran, y los hombres se tienen que vestir de negro y mirar para el piso, así” mi hermano se paraba en la cama para mostrarme: soltaba los brazos, enlazaba las manos y dirigía su mirada de niño hacia el suelo, simulando angustia. Intentaba explicarle a mi yo de 5 años cómo nos debíamos comportar en los funerales.

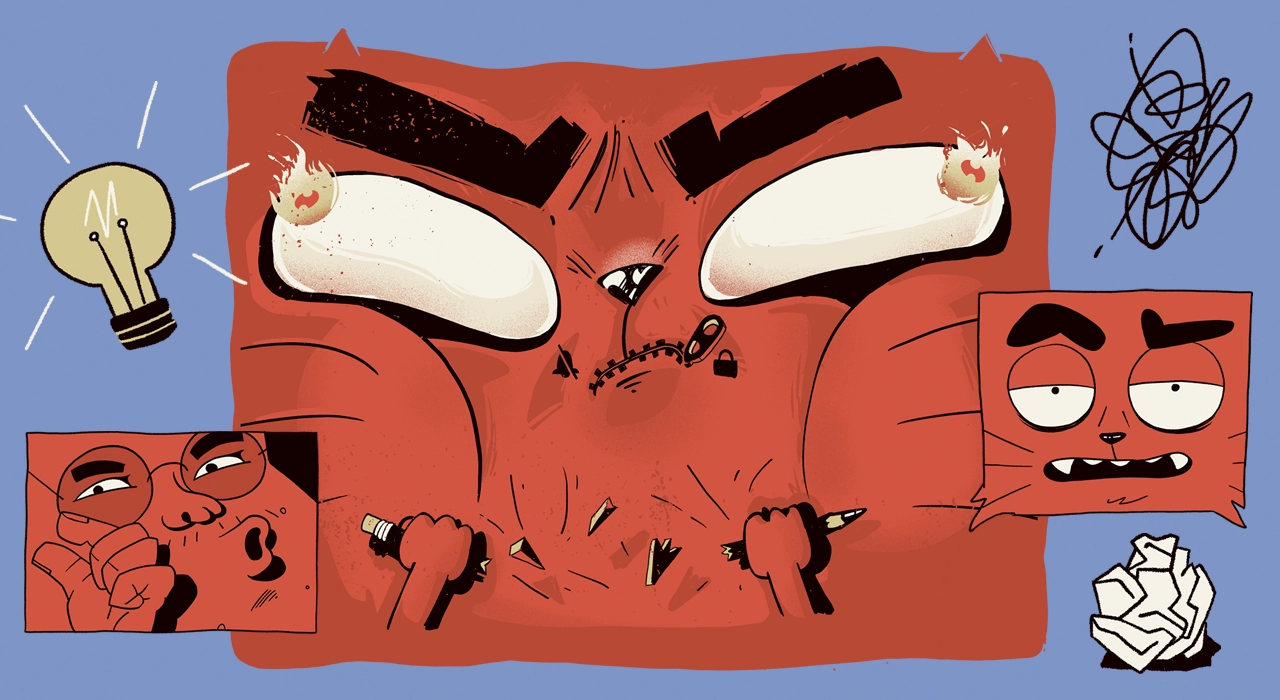

Durante décadas, el llanto masculino eludió mi mirada de niña y mujer. En esos años confusos de la infancia, en los que vivía llorando, regañada por soltar hijueputazos y ensuciarme los vestidos que me compraba mi mamá, sentía una profunda envidia ante la ausencia de llanto en los hombres de mi casa, porque pensaba que tenían una especie de superpoder que los hacía inmunes a la frustración y la tristeza. Con los años, me daría cuenta de que se trataba más bien de una forma de amputación social; una amputación que además exigía virilidad y berraquera.

Según el libro Por qué lloran los humanos: desenredando los misterios de las lágrimas, del psicólogo clínico holandés Ad Vingerhoets, los hombres lloran entre 6 y 17 veces al año –seis veces menos que las mujeres. Sí, hay teorías biologicistas que buscan explicarlo solo con la diferencia en tamaño de los conductos lagrimales o en los niveles de testosterona; pero pensar que los hombres no lloran por naturaleza sigue una lógica similar a la que ha mitificado que las mujeres son débiles. Es ponerlos a ellos en un imaginario de fuerza surrealista: inmunes al dolor, a la guerra, y a esas angustias, grandes y pequeñas, que supone estar vivo.

Como mujer colombiana, soy consciente de que esta es tierra de machos, y no para bien. Durante años, he sido un testigo involuntario, y también víctima, de ese mandato de berraquera impuesta. Lo reconozco cuando camino por las calles y soy sujeto de acoso sexual de tantos queriendo probar hombría. Lo reconozco viendo los videos del Tino Asprilla, burlándose de la explotación sexual de cientas de mujeres, niñas y adolescentes en un intento por reafirmar su heterosexualidad. Lo reconozco leyendo la prensa y viendo cómo el mes pasado fue uno de los días más violentos en Medellín, y son hombres jóvenes en su mayoría quienes empuñan las armas y aparecen en bolsas de plástico. Lo reconozco cuando busco en mis recuerdos y encuentro a veces felicidad, a veces impaciencia, y a veces furia –pero jamás llanto– en la mirada de mi padre.

Entonces reflexiono: me pregunto qué hay detrás de esos actos y los seres que los encarnan. Por qué hemos creado una barrera entre el ideal de masculinidad y la empatía. En qué momento le arrebatamos a cada hombre el derecho a la sensibilidad y al llanto, y aunque cada quien tiene una anécdota diferente, quienes entrevisto me cuentan historias de su niñez.

“¡Levántese, que los hombres no lloran!”, le gritaban los jóvenes del barrio a Juan Pablo Correa, torero paisa, después de que se cayera de su bicicleta cuando tenía 11 años. “¡Aprenda a ser machito!”, le insistían, mientras él lloraba a gritos, partido de dolor. “Ese día se me revolvieron los demonios”, me cuenta con rabia y tristeza.

Como periodista y como amiga, he conocido muchos testimonios como el suyo, tal vez demasiados, incluso de hombres que, ya adultos, se han dado cuenta de que han perdido la facultad del llanto. Hombres que me confiesan que al enfrentarse al dolor, han intentado en vano hacerse daño para lograrlo. Otros, que se han alejado de esas experiencias y han sabido entenderlas.

Miguel Jaramillo, mi amigo de infancia, a quien vi durante años batallar entre su identidad y la homofobia del entorno en el que crecimos, lo racionaliza contándome que para él no era permisible llorar porque era un acto asociado con lo femenino, y por ende, débil. Así, una de sus grandes liberaciones fue partir en llanto, y no en ira, frente a nuestros compañeros de colegio por primera vez cuando tenía 17 años, porque entonces sintió la capacidad de mostrarse vulnerable frente a otras personas.

El escritor Alonso Sánchez Baute tiene un artículo en la revista Arcadia en el que relata lo que fue crecer siendo homosexual en Valledupar. Ahí, explica la relación entre la masculinidad y la misoginia de una forma que a mi modo de ver podría aplicar a todo el país: “Más que machista, Valledupar es un pueblo sospechosamente misógino”, escribe, “La misoginia, como la entiendo, no es odio a la mujer sino un miedo profundo a feminizarse. Lo opuesto a ese macho duro y arbitrario que grita, golpea e impone es lo sensible. Y esa misoginia, como tantos otros prejuicios, la heredé. ‘Todo, menos femenino’. Me decía”.

Pienso en esa herencia, y en los hombres de mi familia. Soy consciente de que detrás de un hermano que en su inocencia me contaba que en el funeral de mi bisabuela yo debía llorar y él debía mirar el piso con angustia, hay una larga cadena de hombres y mujeres que no solo hemos sostenido, sino perpetuado un sistema de rechazo a lo femenino que entre las incontables y devastadoras consecuencias que tiene, ha forzado a los hombres a desconectarse de sus emociones, y del llanto natural que supone la vida.

Mi padre, por su parte, creció con mi abuelo, un hombre de dos metros de altura, con las manos grandes y llenas de callos después de largas jornadas reconstruyendo cuerpos desbaratados en salas de cirugía. Mientras él trabajaba, mi abuela ajusticiaba a sus hijos hombres por llorar como niñas, transmitiendo con éxito esa herencia dolorosa.

Mi abuelo la apoyaba siendo el modelo de hombre tosco y serio. Ese que cuando yo era niña, me regañaba cada vez que soltaba hijueputazos: no jugaba, no reía. Tal vez por la misma razón que era mal visto que yo fuera una mujer palabrosa resultaba inaceptable que él no fuera un hombre inquebrantable. Quizá por eso nunca lo vi llorar en mi niñez.

Quince años más tarde, llegaría una mañana a su casa para encontrar a ese hombre tumbado llorando como llora un niño, sobre el lecho de muerte de mi abuela, rogándole que por favor no se fuera, que no lo dejara solo. Ese día lloramos juntos, mujeres, hombres, niñas y niños por igual. Ese día, la protocolaria mirada de angustia de mi hermano, que ya era un hombre, se hizo lágrimas. Y ese día, entendí que la ausencia de llanto no era ningún superpoder para los varones de mi casa.

Suscríbase a nuestro boletín

Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.

Dejar un comentario