Viajar como voluntario: vivir Islandia desde una granja

¿Sabías que puedes viajar por periodos más largos intercambiando trabajo por techo y comida? Aunque no sea un estilo de viajes muy frecuente, viajar como voluntario abre puertas hacia la intimidad de la vida más allá de los caminos frecuentes del turismo: el autor nos cuenta cómo es esta experiencia desde su testimonio de seis semanas en Islandia.

No puedes descubrir nuevos océanos a menos

que tengas el coraje de perder de vista la costa.

André Gide

Cuando decidí viajar a la tierra del hielo, perseguía el sueño de cazar auroras boreales y dar la vuelta a la isla, en pleno invierno y en solitario. Quería fotografiar los paisajes que todos vienen a ver: Kirkjufell, Skógafoss, Jökulsárlón; entre muchos otros íconos de postal islandesa. Sin embargo, durante la preparación de esta aventura, surgió en mí el interés por aplicar a un voluntariado internacional en este lugar. Quería conocer de cerca la realidad de las personas locales y evitar ser un turista más en un país que cada año recibe oleadas de visitantes. Siempre he creído que lo más valioso de viajar es la posibilidad de una inmersión auténtica para comprender quiénes son aquellos que habitan los lugares con los que uno sueña.

Revisando mis diarios de viaje e inicios en el journaling, me encontré con una anotación del 1 de marzo de 2018 que me recordaba haber pagado 12.000 coronas islandesas ($402.000 pesos) por un tiquete de bus, con un trayecto de seis horas y veinticuatro minutos desde Reikiavik hasta la ciudad de Akureyri. Ya sabía que Islandia estaba entre los tres países más costosos de Europa, junto a Suiza y Dinamarca, y por eso había apostado por el voluntariado como una manera alternativa de alargar mi estancia sin vaciar la cuenta bancaria.

Esperando el bus No. 57, mientras terminaba un yogurt de arándanos, no podía evitar pensar en las 24 paradas que me esperaban antes de llegar al destino final y en por qué un país como Islandia necesita voluntarios. La respuesta llegó después, con el paso de los días. Islandia es un país de paisajes descomunales y pueblos diminutos. Con apenas 370.000 habitantes, muchas de sus zonas rurales enfrentan despoblación y envejecimiento. Las granjas familiares están aisladas y dependen de personas cercanas para sobrevivir a veranos cortos e inviernos implacables. Aunque el país brilla en redes sociales por el turismo, en el campo la historia es otra: allá, cualquier ayuda no es un gesto de servicio, sino una necesidad concreta.

Husmeando en Internet, descubrí que existía la posibilidad de intercambiar unas horas de trabajo al día por techo y comida gracias a Workaway, una plataforma que conecta a viajeros con anfitriones de todo el mundo en proyectos de todo tipo: granjas, escuelas, hostales, ONG, familias. Y además de Workaway, existen otras plataformas similares como Worldpackers, HelpX o WWOOF. Todas comparten una filosofía común: el intercambio cultural, la colaboración mutua y una enorme flexibilidad para quienes quieren viajar de otra manera. Lo importante aquí es investigar bien a los anfitriones, leer opiniones de otros viajeros, tener claridad sobre las tareas y siempre llevar una mente abierta.

En aquel entonces creé un perfil en dos de estas plataformas, redacté una biografía, subí fotos de viajes anteriores y detallé mis habilidades. Pasé horas y horas buscando proyectos por continentes, países, regiones y pueblos. Finalmente envié solicitudes a cinco granjas islandesas y a dos iniciativas sociales en Kenia y Tanzania. Por suerte, una de las granjas islandesas respondió con entusiasmo y una familia me aceptó para apoyarlos durante varias semanas en su granja de animales. Así comenzó la aventura.

Un tiquete aéreo desde Colombia a Islandia costaba $2.100.000 pesos; el seguro de viaje internacional por un año, $1.060.000 pesos; los transportes locales hasta la granja, $804.000 pesos; los gastos adicionales y snacks, $500.000 pesos y la suscripción a Workaway, $148.000 pesos. Ver auroras boreales y aprender a jalarle la teta a una vaca islandesa: no tiene precio. Y como todos sabemos, hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, existe la voluntad de viajar diferente.

En la granja me ofrecían, una cama caliente, tres comidas al día, un carro para uso de los voluntarios y la posibilidad de convivir con una familia islandesa. Al final, invertí unos $4.500.000 de pesos, pero logré un ahorro de entre $14.000.000 y $25.000.000 entre estadía y alimentación.

Viajé desde Colombia con la idea romántica de que mi despertador serían las ovejas, pidiendo el desayuno y también asumí que mis tareas como voluntario se limitarían a acariciar animales. Nada más lejos de la realidad. El campo islandés no tiene tiempo para miradas contemplativas. La vida rural es mucho más exigente y transformadora de lo que cualquier postal puede mostrar.

Comencé esta aventura acompañado de una familia islandesa: Bernharð, Þórdís, Bergvin, Anna, Ísak y Karin. Allí vivían también Eva y Timo, dos voluntarios alemanes.

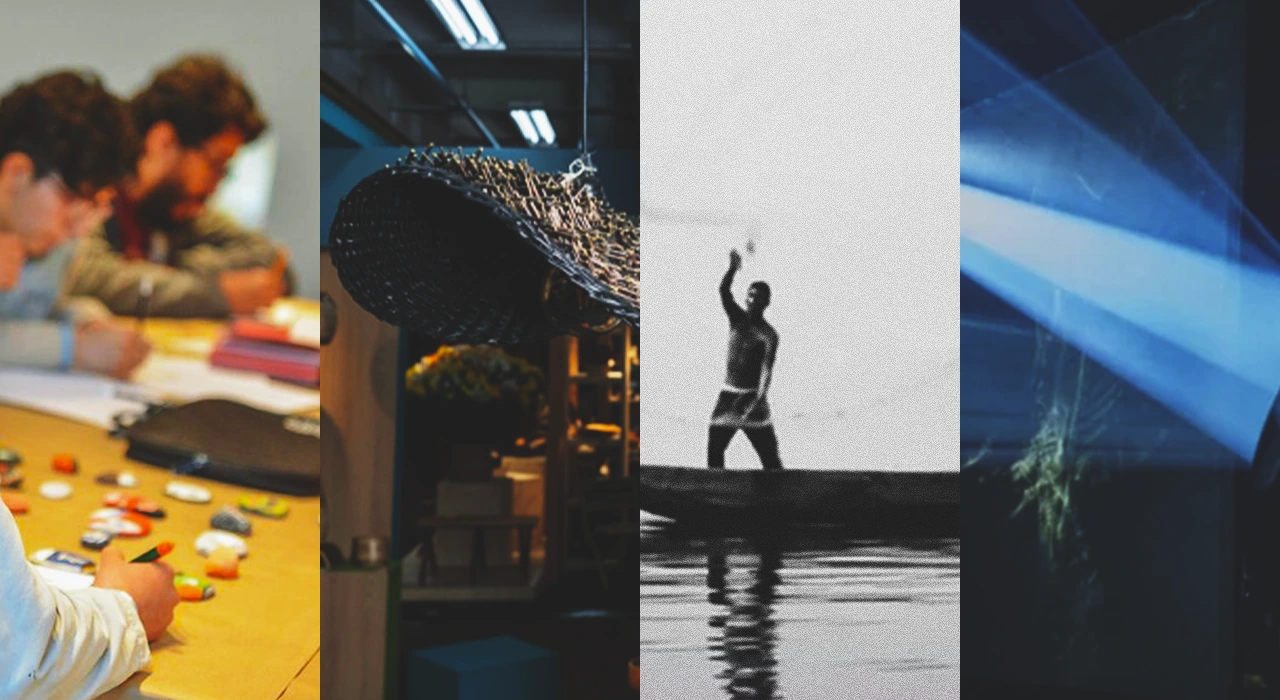

Abríamos el ojo a las 7:00 am. Lo primero era entrar en calor: una pasada rápida por el baño, un sorbo de agua, y luego el ritual silencioso de vestirnos en un pasillo estrecho y tibio. Enseguida nos poníamos la indumentaria de batalla: ropa vieja, rota o manchada, y caminábamos unos cien metros sobre la nieve, descendiendo una pequeña colina hasta llegar al granero.

Entrar allí era una experiencia sensorial difícil de explicar. Ese lugar, adaptado para albergar todo tipo de animales durante los inviernos duros y prolongados de Islandia, se sentía como un horno. El calor corporal de las vacas, los toros, los caballos, las ovejas, los terneros, los perros y un gato, se acumulaba en el ambiente. A eso se sumaban los olores intensos de heno fermentado, estiércol fresco y vapor animal. Al principio era chocante. Luego, sin darme cuenta, comenzó a formar parte del paisaje.

A las 7:30 de la mañana, comenzábamos la jornada Uno se encargaba de cepillar la mierda bajo las patas traseras de las vacas, otro barría el heno de la noche anterior. El siguiente limpiaba la zona de los caballos y otro, los corrales de las ovejas. Organizábamos el alimento y lo distribuíamos cuidadosamente. Cada animal tenía su porción y su lugar. Pero la tarea más importante, era el ordeño. Tenían cincuenta vacas y todas tenían nombre. Algunos eran imposibles de pronunciar: Hjúkka, Jörð, Sigyn, Ör, Dimmalimm... Solo lograba recordar a María, porque se llamaba como mi mamá.

La producción de leche era la principal fuente de ingresos de nuestros anfitriones. Primero, debíamos limpiar la ubre con toallas tibias. Luego, ordeñar manualmente para abrir el conducto, y después, conectar unas mangueras que succionaban la leche y la llevaban a un tanque de almacenamiento.. Finalmente, venía una de las tareas más asquerosas del día: aplicar un sellante marrón y viscoso sobre cada una de las ubres. Parecía un arequipe congelado que nos dejaba las manos impregnadas de ese olor durante todo el día.

Mientras unos se encargaban del ordeño, los demás sacaban uno a uno los doce caballos de sus pesebreras, llenaban las canecas con agua fresca, movilizaban el heno con un tractor, alimentaban a los terneros con enormes teteros, y revisaban los corrales de los toros.

Sobre las 9:30 o 10:00 de la mañana ya estábamos con la lengua afuera. Volvíamos a casa, dejábamos la ropa de trabajo en ese pasillo maloliente y subíamos directo a la cocina, con el cuerpo adolorido y mucho apetito. El desayuno incluía porridge de avena caliente con rodajas de banano importado de Ecuador. En la alacena había variedad de panes, quesos nórdicos, huevos en abundancia y leche tibia de ese mismo día.

A media mañana teníamos un respiro. Era el momento para descansar, reponer energías, caminar por los alrededores y dejar que el aire helado nos despejara la mente. Yo solía aprovecharlo para volar el dron y explorar la zona desde el cielo. También escribía en mis diarios de viaje, editaba fotos y compartía con los demás miembros de la casa mientras escuchábamos Björk o Sigur Rós.

Mientras tanto, en la cocina, permanecía Bernharð, el padre de familia. Este chef autodidacta preparaba platos reconfortantes: cordero al horno, pescado en todas sus versiones y caldos llenos de verduras. A veces, el almuerzo era más informal como hamburguesas, pizzas o perros calientes. Un día, nos sirvieron una carne seca con un toque ahumado. Nadie preguntó demasiado. Solo después de haber limpiado el plato, Bernharð sonrió y dijo que era carne de caballo. A mí no me pareció gran cosa, pero Eva, la voluntaria alemana, casi se desmaya.

A veces la rutina de la granja se interrumpía con visitas inesperadas: expertos en animales, vecinos del sector, familiares o locales con alguna tarea específica. Con ellos aprendimos a esquilar ovejas, a despedir las vacas que iban destinadas al matadero, a identificar las vacas preñadas, a mover rollos de heno del tamaño de un carro, a reparar cercas torcidas. Cerrábamos el día agotados, oliendo a leche, sangre de parto y mierda animal. Pero aún así, algo dentro de uno (quizás el alma) se sentía sorprendentemente limpioa. Íbamos por una buena cena, a disfrutar de alguna película islandesa y a descansar sobre las 10:00 de la noche. Así transcurrieron más de 6 semanas.

Las tardes en la granja eran mucho más tranquilas. Las actividades variaban según el clima, el ánimo de la familia o las necesidades del día. Hubo una en particular en que estaba agotado, con los músculos entumecidos y la espalda adolorida, cuando Þórdís, la dueña de casa me dijo que saldríamos a dar un paseo. Imaginé, volcanes, glaciares o algún paisaje surreal. Pero justo cuando me pidió que llevara mi ropa de trabajo, sentí cómo la ilusión se desvanecía. Salimos caminando hacia los caballos. Allí estaban Lúkas, Primadona, Dís, Hafeti, Gyðja, Moshi… todos impacientes por salir a trotar. No recuerdo cómo ensillé a mi bestia.

Solo cierro los ojos y visualizo la imagen de una carretera cubierta de nieve, una fila de caballos y esa sensación indescriptible de estar volando sobre cuatro patas. Ese día conocí el Tölt, una marcha natural de cuatro tiempos, única del caballo islandés. Suave, estable y perfecta. No sé si fue el miedo que siempre he tenido hacia los caballos, el frío en los ojos o la gratitud acumulada, pero ese día se me desbordaron las lágrimas. Lloré en silencio, agradecido por esa experiencia única, salvaje y generosa que solo Islandia pudo regalarme.

Lejos del turismo convencional, donde uno mira la vida local desde la ventanilla de un bus o tras una vitrina de souvenirs, aquí todo era cotidiano, directo y sin filtro. Descubrí, por ejemplo, que los islandeses no gastan palabras. . Las conversaciones eran breves, pero cargadas de significado con carcajadas potentes y sinceras. Entendí que el clima rige la vida de una forma radical: todo depende del viento, del hielo, de la luz. El clima decide si trabajas, si sales, si vives.

Nada de esto aparece en las guías turísticas de Islandia. Nadie te muestra que en el campo se reutiliza hasta el último tornillo, que las botas de trabajo pasan de voluntario en voluntario, o que los niños ayudan a ordeñar vacas antes de hacer tareas escolares. La vida allá es dura, profundamente humana. Y fue en ese contraste, entre la rudeza del trabajo y la calidez silenciosa de una familia local, donde encontré lo más auténtico del viaje, una Islandia distinta a la del turista convencional, esa que no aparece en los folletos ni en los reels de Instagram.

Gracias a ellos, asistí a los entrenamientos de fútbol de Ísak, que por esos días celebraba con euforia la primera participación de Islandia en un Mundial: Rusia 2018. También disfruté de un hestakeppni, una competencia de caballos islandeses, en la que participaron Anna y Karin. Y cómo olvidar la noche en que fuimos a ver una obra de teatro en la que actuaba Bernharð. No entendí absolutamente nada, pero aun así, me reí cuando todos se reían, aplaudí cuando aplaudían y salí con la sensación de haber sido parte de algo profundamente local.

Los voluntarios tomamos prestada una vieja camioneta Subaru que la familia guardaba con cariño, y salimos a explorar el país . Nos aventuramos hacia la remota isla de Hrísey y también exploramos las calles tranquilas de la ciudad de Akureyri. Pero quizás el destino más memorable fue Siglufjörður, un pintoresco puerto pesquero al norte del mundo, entre montañas dramáticas y mar abierto.

Culminé mi experiencia en la granja islandesa de Auðbrekka, con las manos adoloridas después de 46 días. El día que me despedí de Þórdís la abracé con fuerza, en un mar de lágrimas. Le dije Takk fyrir (muchas gracias, en islandés) y di la vuelta sin mirar atrás, aceptando una verdad que me costaba digerir: tuve que irme una semana antes de lo previsto, porque no pude más. Ni mi cuerpo, ni mi alma pudieron más.

Descubrí que el silencio tan abundante en Islandia, no es ausencia, sino profundidad. Aprendí a convivir con el frío, con la lentitud, con el cansancio. A valorar una ducha caliente después de una jornada agotadora y a agradecer que me inviten a la mesa como si fuera parte de la familia.

A quien esté pensando en vivir una experiencia similar, solo puedo decirle que vaya sin expectativas, con ganas de escuchar, de aprender y de ensuciarse las manos. No se trata de trabajar gratis, sino de ganar algo que el dinero nunca podrá comprar: una versión más honesta de lo que significa viajar.

Suscríbase a nuestro boletín

Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.

Dejar un comentario