Temporada en una clínica psiquiátrica

El cine, la televisión y los libros nos han legado una imagen tétrica de un espacio pensado para nuestro bienestar. Los testimonios de estos jóvenes muestran un panorama distinto.

n casa siempre hubo un ruido agudo: mi tía María se paraba frente al ventilador, cantaba canciones de Ricky Martin y me mostraba cómo su voz parecía estirarse y encogerse al mismo tiempo, como los gusanos de tierra que cogíamos del patio. Para entonces ella tendría treinta y tantos y yo menos de diez. Era la única de mis tíos que se quedaba en casa con mi abuela, y cuidaba de mí cuando llegaba del colegio.

La familia contaba historias sobre ella, todas fascinantes: una vez dibujó todo el proceso de gestación, del primero al noveno mes, y pegó las hojas en su cuarto. También le gustaba pintar con ambas manos y ambos pies. Hacía moldes de ropa con papel seda, pequeñas camisas amarillas y rosadas que siempre quise ponerle a mis muñecas. A veces cogía tres cigarrillos y los acomodaba para fumarlos al tiempo. En ocasiones los apagó sobre su propia piel y yo vi pero no dije nada, solo me pareció muy valiente. Mi tía me enseñó a amarrarme los cordones de los zapatos mientras me contaba cosas sobre el Papa Juan Pablo II que nunca entendí, me enseñó a pintar sin salirme de las líneas, a coger limones de la parte más alta del árbol del patio y a exprimirlos muy bien para tomar con aguapanela.

Un día intentaron sacarla de casa. Unas personas en una ambulancia la esperaban en la esquina. Entre dos hombres levantaron la silla por lado y lado, se parecía mucho a cuando mi prima y yo jugábamos a ser reinas. Mi tía se reía, se retorcía de la risa mientras la sacaban en una especie de desfile real. Se la llevaron. Los vecinos y vecinas se asomaron a sus ventanas porque, sospecho, les aterraba asomarse a sus puertas.

***

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cuatro personas ha tenido una enfermedad mental. El Ministerio de la Protección Social y Fundación FES Social, en su Estudio Nacional de Salud Mental, Colombia, 2003, dijo que el 40,1% de la población colombiana entre 18 y 65 años ha sufrido o sufrirá un trastorno psiquiátrico diagnosticado. La ansiedad es el más común: 19,5%.

Rodrigo Córdoba, psiquiatra y gerente de la clínica Campo abierto, de Colsanitas, piensa que la mala fama que tienen las clínicas psiquiátricas se debe a que antes se hacían otros procedimientos pero que, por suerte, ahora se conoce muchísimo más sobre las enfermedades mentales y los procesos de recuperación de personas internadas son mucho más rápidos. “Las clínicas son instituciones como todas, es decir, nadie se hospitaliza por reposo o porque la familia quiere, una persona se hospitaliza porque hay una indicación clínica, médica, que requiere un ejercicio claro. Como lo mental se asocia con la voluntad, hay una serie de situaciones que la gente deforma, creen que su condición no es médica sino del entorno o de otras cosas, lo que lleva a que muchos piensen que sus síntomas no son suficientes y ahí es cuando se llega a algo grave como no tener conciencia de la enfermedad mental”.

Padre nuestro

Cuando Luisa cumplió dieciocho años empezó a tener ataques de pánico, iba a la cocina en la noche y creía que la miraban. En su estómago sentía como si estuviera a punto de caer desde la parte más alta de una montaña rusa, solo que duraba horas. “Salía corriendo para la cama de mi papá y gritaba y me acurrucaba con él, me movía con desespero, era como si el cuerpo me estorbara porque yo quería estar más cerca, como meterme en su pecho porque algo venía detrás de mí”. Desde la muerte de su mamá, cuatro años antes, el papá de Luisa se acercó mucho a la religión católica, así que meses después, cuando tuvieron conciencia de que los ataques no iban a parar, la envió a la Clínica Psiquiátrica Nuestra Señora del Sagrado Corazón en Medellín.

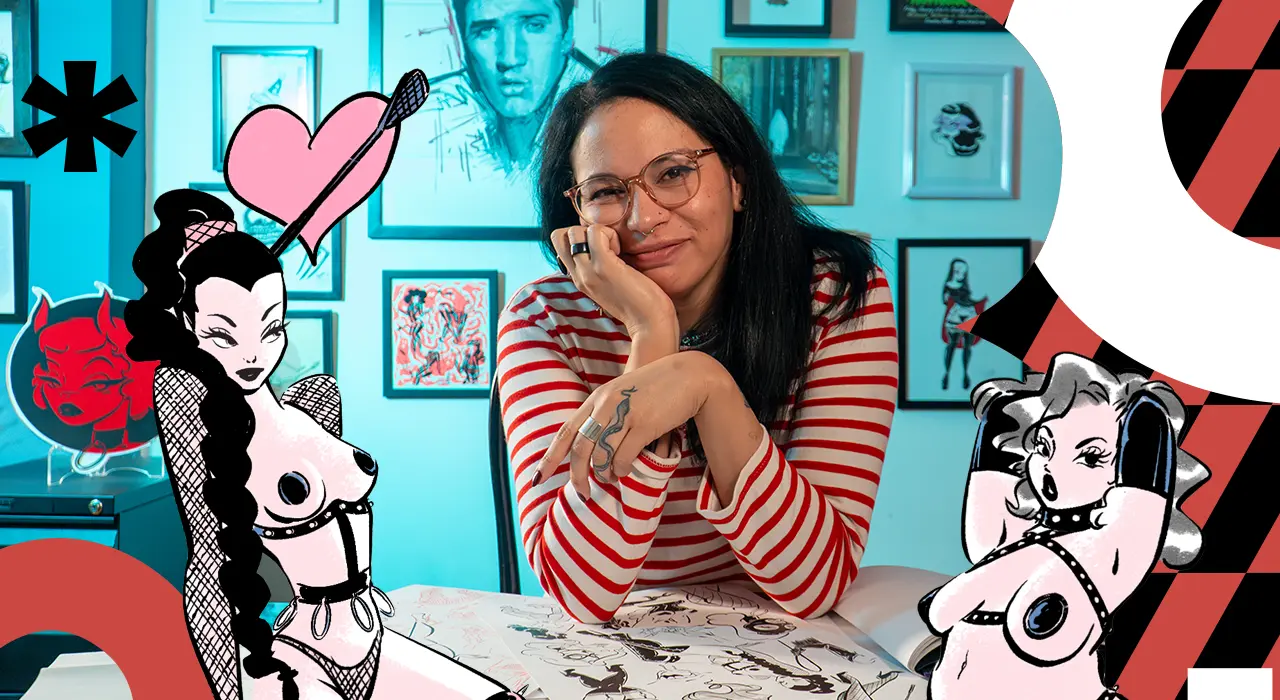

Luisa no cuenta muchos detalles de su paso por la clínica, dice que estar ahí es como volver al colegio: los materiales escolares, el olor a plastilina. “Yo llegué muy asustada, estaba muy chiquita y pensé que por haber estado ahí ya nunca iba a tener novio ni amigas, que nadie iba a querer estar cerca de mí. Ahora lo que creo es que ni la televisión, ni el cine, ni la literatura han ayudado a acercarnos de forma sana a la salud mental, creo que hay mucho morbo detrás”. Lo que menos le gustó de estar ahí fueron las eucaristías, casi una por día: el rezo colectivo que sonaba más a un grito de terror. Solo estuvo tres semanas porque la primera fórmula del medicamento le funcionó bien y nunca volvió a estar internada. Ahora tiene 23 años y es artista plástica, hizo su tesis de pregrado sobre las esculturas religiosas y cómo el lenguaje visual del catolicismo perpetúa la idea de sufrimiento. “Una de las reflexiones más poderosas que tuve cuando estuve ahí es lo absolutamente egoístas que somos. Llegas a una clínica y te alivias de solo ver gente peor que tú, yo a veces pienso si realmente fue eso lo que me sacó tan rápido, pensar: ahh, al lado de esta gente yo estoy maravillosa. Es tremendo, fue ponerme de frente una parte perversa que solo años después acepto y que por supuesto, quiero seguir trabajando a través del arte”.

Luisa siguió estudiando mucho sobre salud mental y sobre su relación con la religión, tiene un cuaderno en el que apunta palabras bíblicas y las reinterpreta junto con su psicóloga. Es muy crítica pero reconoce el forcejeo difícil entre odiar y depender de una creencia en la que se ha refugiado. “No he creado todavía mi primera obra de forma profesional, pero estoy trabajando en una serie de esculturas muy pequeñas en las que intentaré relacionar los cantos religiosos con las voces de la esquizofrenia”.

***

***

En 1970, Machado de Asís publicó El alienista, una novela sobre un hombre obsesionado con estudiar la locura, tanto, que comenzó a reunir a las personas del pueblo en las que notaba signos de anormalidad y las internó en lo que llamaba “La casa verde”. En su desesperada búsqueda empezó a desocupar el pueblo y a meterlo bruscamente en esa pequeña casa. Lo que hace Machado de Asís es preguntarse cuáles son las conductas “normales” a través de este hombre y su fracaso científico por comprender la oscuridad del alma humana, mostrar cómo para todos y todas, la razón es apenas una leve partícula dentro de un universo completamente desequilibrado.

Piernas que tiemblan

En 2018, Sebastián se fue a vivir a Nueva York, era bartender y estudiaba nutrición. Nunca había sufrido de ningún tipo de ansiedad o depresión, pero junto con sus psicólogos actuales ha llegado a la conclusión de que cuando tenía 10 años tuvo anorexia y años más tarde, cuando empezó a levantar pesas, vigorexia.

En Nueva York vivía solo, tenía insomnio y solo se paraba de la cama para ir al trabajo, donde tuvo su primer ataque de ansiedad: “Ese día me empezaron a temblar las piernas, mi trabajo era interactuar con la gente y no era capaz, no podía hablar, me temblaba la boca, me sudaban las manos y estaba haciendo mucha fuerza con todos los músculos de mi cuerpo. Le conté a mi jefe y me dijo que si me iba me echaba”. Sebastián dejó pasar unos meses y en diciembre, que lo visitó su mamá, llevaba casi una semana sin dormir. Fueron al médico y le dijeron que debía devolverse a Colombia y empezar un tratamiento. “Ahí en la cita se me durmieron las piernas, pensé que no iba a poder volver a moverlas y el médico me dijo que era ansiedad, que estaba teniendo otro ataque”.

Sebastián se internó en la Clínica Monserrat, al norte de Bogotá. Los primeros tres días estuvo amarrado a una cama con una enfermera al lado. Estuvo quince días y luego a su familia le llegó una notificación de la aseguradora médica que decía que no iban a seguir respondiendo –costaba un millón y medio pasar una noche allá–. Así que tuvo que empezar de nuevo en otra clínica, Emanuel. “Fue muy difícil estar ahí, era oscuro, había personas que parecían zombies por tantas drogas, algunos iban con cuerditas y todo. Solo había un espacio pequeño donde entraba el sol y nos turnábamos por la mañana para recibir un poquito. A veces uno podía poner música y a veces hacíamos ejercicio, pero casi siempre está uno ahí mirando para el techo. El tratamiento fue nulo, los enfermeros me decían: ponga su mejor cara que si no de aquí no sale nunca”. Allá Sebastián hizo una amiga que había entrado por intento de suicidio y un amigo que estaba por manejo de la ira.

Meses después estuvo internado en la clínica Campo abierto, una casa dividida para mujeres y hombres con un patio grande. Sebastián ha estado allá seis veces más, la última fue hace un mes. Cada vez que le cambian algo en su fórmula médica se queda cuatro o cinco días para que su psiquiatra vea cómo reacciona. “Allá hacen psicoeducación entonces también nos dan herramientas, sentí mucha evolución, fue cuando empecé a notar cambios con mi enfermedad”. Mientras estuvo internado, vio cómo una niña de catorce años en manía bipolar sacó a tres enfermeros de su habitación a puños, también conoció casos de personas que habían dejado abandonadas allá. Sebastián tiene 31 años, es consultor de mercadeo y tiene una marca de coaching nutricional.

–Haber estado en una clínica me hizo respetar mucho más el cerebro, lo que es capaz de hacerte. Me cambió para siempre la forma de tratar a las personas porque no sé qué pasa en la de alguien, creo que todas las personas deberían estar por lo menos una vez en su vida internadas en una clínica.

–¿Por qué?

–Porque la vida es difícil, todos los días es difícil, y estar ahí es ponerle una pausa a la vida, una pausa que todos en algún momento vamos a necesitar o estamos necesitando justo ahora.

***

Juanita García es psicóloga clínica y por tres años trabajó en el Hospital Mental de Filandia, en el Quindío: “Una de las cosas más difíciles es cuando la gente se encariña con la clínica, algo que a uno desde afuera le puede parecer absurdo, pero es que ese lugar se convierte en un espacio seguro, en una burbuja donde las personas tienen toda la atención, donde hay más personas igual que ellas. Era muy duro cuando les decíamos: “Bueno, ahora tienes que salir al mundo”, se les convierte en una angustia terrible tener que enfrentar la realidad de sus vidas”. Como si, ese lugar que parece tan oscuro fuese en realidad una casa tranquila, un oasis.

Hadas en los árboles

Isabella estuvo por primera vez en una clínica cuando tenía diez años, pero su recuerdo es borroso y solo se acuerda de una visita de su mamá en la que le decía que por favor la sacara. Luego, en 2017 estuvo por segunda vez por un cuadro depresivo: pedía una pizza para toda la semana y la ponía al lado de su cama para no tener que levantarse. Fue al médico por amigdalitis y en medio de la cita empezó a llorar: “Me mandaron a urgencias psiquiátricas y me dijeron que estaba en mis manos si me iba o no. Tenía 21 años”. Isabella accedió, se fue en una ambulancia con su novio hasta la clínica Emanuel, allá le hicieron una valoración y, para entrarla, le quitaron los cordones de sus zapatos y le cortaron las tiras de la pantaloneta. Los primeros días estuvo en la UCA (Unidad de Cuidados Agudos), que era en el primer piso, oscurísimo. “Me dieron el almuerzo y era muy maluco entonces me puse a llorar, luego una señora que estaba al frente se puso a llorar por verme llorar y luego llegó el momento en que todos en la mesa estábamos llorando”.

A Isabella la miraban cuando se bañaba para que no se hiciera daño con los frascos de shampoo, le escondían los colores, le aplicaban las cremas en el cuerpo porque pensaban que se las podía comer. “Es muy chistoso porque prácticamente me daban ideas. Eran cosas que yo jamás hubiera pensado”.

El plan para ella era dejarla dos semanas, pero por una crisis y alargaron su internado: en una de las visitas tuvo una discusión fuerte y cuando los enfermeros y las enfermeras intentaron calmarla, explotó: “Me puse muy violenta, manoteaba, les gritaba “Ustedes no saben nada, déjenme”, de un momento a otro sentí un chuzón en un brazo y luego me desperté y estaba amarrada en una cama”.

Isabella recuerda a varias personas de esa clínica: un señor que estaba por abuso de sustancias y no parpadeaba; otro que estaba por esquizofrenia y decía que quería ser el presidente de Colombia; una mujer que estaba porque se había obsesionado con la muerte prematura de su bebé y un profesor de cine porque su esposa lo había dejado.

Luego, en 2019, Isabella volvió a internarse, pero ahora en Campo abierto. “Estuve muy bien, la comida era rica, estaba ya preparada mentalmente para lo que era estar en un lugar así. Lo único fue que una vez una señora me vio hablando por teléfono y le dio mucha rabia y salió corriendo a pegarme una patada voladora”. En esa clínica, que hay un patio grande y con árboles, a Isabella le tranquilizaba pensar que había hadas escondidas detrás de unas flores chiquitas, que había hojas pequeñas en forma de sombreros y eran de otros personajes de la aldea. “A mí me gusta mucho la fantasía, pero pensaba: donde yo llegue a decir lo de las hadas nunca salgo de aquí”.

Uno de sus compañeros había estado en casi todas las clínicas de Bogotá y hacía un ranking: “En esta la comida es mala pero las enfermeras muy amables, en esta hay presos psiquiátricos entonces es muy miedosa”. El doctor Córdoba también cree que los casos de éxito varían mucho según la clínica: “Por desgracia hay unas que se han quedado en el Medioevo, que no están actualizadas y con procesos modernos que, sin duda, logran un tratamiento más efectivo en los pacientes”.

Cuando Isabella piensa en volver a estar internada sigue sintiendo miedo, sin embargo, ahora es capaz de empacar su maleta con tranquilidad, incluso con gracia. “Ya tengo las piyamas y los tarros marcados de las otras veces que he estado entonces me ahorro eso”. Considera su paso por la clínica como algo necesario, como un recuerdo difícil y como una suerte de hogar al que siempre puede volver.

***

Puede que haya algo de atractivo en seguir creando en nuestra cabeza una idea siniestra de las clínicas psiquiátricas, puede ser que, muy en el fondo, nos pase como dijo Luisa y haya algo egoísta y perverso en eso: saber que hay lugares terribles, cuanto más terribles mejor, y que no estamos ahí, que somos la gente que está salvo. O la que se está conteniendo.

Cuando Isabella ingresó a la clínica por primera vez, ya había tenido tres intentos de suicidio. Ella, Luisa y Sebastián concluyen que aunque da miedo pedir ayuda y aceptar que hay algo que químicamente está fallando dentro de sus cuerpos, hacerlo supone una valentía extraña que solo conocieron en la que fue en algún momento su Casa verde, y que Julio Ramón Ribeyro pensó astutamente cuando escribió: “Ludo saltó del excusado y regresó al dormitorio. Sentía un peso en el bolsillo de su saco y metiendo la mano sacó el revólver. Acercándose al espejo del ropero apoyó su caño en la sien. “Ludo Totem desaparece”, pensó. “Se convierte en un gorgojo, en un infusorio”. Su reflejo le pareció ridículo, de mal gusto. En el acto tiró el revólver sobre la cama y cogiendo la máquina de afeitar se rasuró en seco, heroicamente, el bigote”.

Suscríbase a nuestro boletín

Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.

Dejar un comentario