La Alta Guajira

Este es un viaje al extremo norte de Colombia, a ese desierto olvidado en el que sólo pensamos cuando es tema de indignación en las redes sociales.

Lenta, muy lentamente, el calor te va venciendo sin que te des cuenta. No hay nada. Solo esa arena que ventarrones sin ley te meten grano por grano en los ojos, que te golpea una y otra vez, y que se te pega en la sudorosa piel. No hay nada. Solo esa sed que no sientes, esa sed sin tiempo que se vuelve parte de ti en medio de tanto desierto interminable.

Y esa es la Alta Guajira que ves cuando te paras del lado de los wayúu. La Guajira sin acueducto, sin vías y sin la infraestructura básica para la supervivencia de un ser humano, la que vives cuando te despojas del papel de turista aventurero que disfruta los espectaculares paisajes y goza al saber que no hay nubes, que no hay lluvia, que el cielo es azul de comienzo a fin.

La Alta Guajira que está lejana de la playa verde de la península es agreste para quien vive en ella. Duele. Duele mucho cuando la ves como espectador impotente. Cuando parten, camino adentro, esas madres wayúu adolescentes, con bebés destinados a aprender a soportar –como ellas lo hicieron– las polvaredas interminables, el sol inagotable, los desayunos y almuerzos a punta de maíz y las comidas nocturnas a punta de chicha (sí… chicha, Dios mío, chicha como cena a los 3, a los 5, a los 30, a los 40 años). La Guajira que duele cuando ves a esos chiquitines de mirada imperturbable camino a la desnutrición que les cae encima tan pronto acaban la lactancia materna.

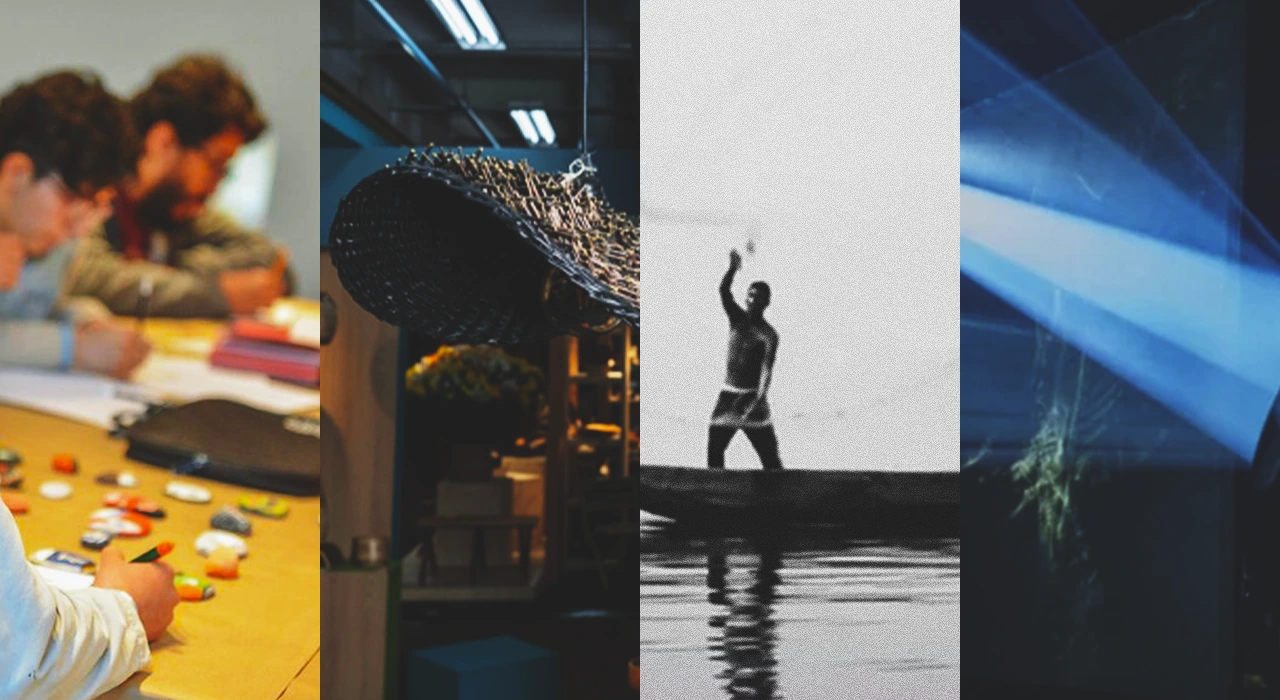

Nosotros estuvimos allí. En sus tierras pero nunca en sus pies. Con la Fundación Sanitas y con 21 médicos especialistas voluntarios, de corazón enorme, de amor interminable, de solidaridad impagable, tocamos sus manos tratando de tocar su alma. Los privilegiados que llegamos después de ocho horas de viaje en camioneta desde Riohacha hasta Nazareth y luego dos más hasta cada corregimiento, lo hicimos soportando una trocha que los locales llaman carretera, y que no es otra cosa que la fuerza de las huellas de los carros marcada en el desierto. Una trocha que te anticipa que el abandono existe. Una premonición de que si hasta allá no llega el pavimento, mucho menos llegará ese acueducto que evitaría la mitad de las enfermedades que agobian a quienes viven en esos lugares. Lugares que, con voluntad política, no serían en realidad tan apartadas ni tan distantes.

Con esos pediatras, ginecólogos, dermatólogos, internistas, nutricionistas, optómetras y epidemiólogos voluntarios que dejaron por cuatro días los consultorios que son su ingreso económico y los cómodos hogares en los que está el amor de sus familias, atendimos a más de mil trecientos indígenas wayúu de los corregimientos de Nazareth, Siapana, Puerto Estrella y Paraíso. Los vimos llegar después de cuatro, ocho, diez y hasta doce horas de venir a pie buscando la atención médica. Los vimos soportar sin queja la espera para ingresar a cada una de esas consultas que se hacían mitad en wuayuunaiki y mitad en español. Los vimos hacer pasivamente la fila para recoger sus medicamentos. Los vimos atender a las charlas de nutrición o sobre reproducción sexual, los consejos para el cuidado de la piel, de los ojos. Los vimos salir agradecidos y tranquilos de que su esfuerzo por llegar a cada uno de esos pequeños puestos de salud en los que los atendimos en pasillos y en casetas adaptadas, valió la pena…

Los vimos salir con algo nuevo aprendido para cuidar su salud, la de sus pequeños y la de sus ancianos. Los vimos salir con esos niños de mirada inmóvil que no se quejan por nada; con sus silenciosos abuelos de gafas Ray-Ban y de gafas de aumento recibidas en brigadas anteriores para paliar las molestias de los pterigios que el sol y el viento les forman. Los vimos salir con la certeza de que el hospital de Nazareth estará allí para hacerle seguimiento a los casos de enfermedades más fuertes que detectamos y con la seguridad de que supieron que alguien piensa en ellos.

Pero también los vimos salir de regreso a su dura realidad. A su vendaval de arena desértica y a esa vida que ellos llevan naturalmente sin alimento que nutra, sin agua que hidrate sin enfermar y sin vías que puedan servirles de escape a la muerte cuando alguna emergencia se les presente.

Con sus mantas coloridas y sus sombreros autóctonos los vimos alejarse de nosotros y devolverse a esa realidad en la que no hay otra alternativa diferente a esperar sin tiempo a que alguien más sea capaz de adentrarse en lo árido de La Guajira a llevar una ayuda. Sin otra alternativa que sentarse a que, sin que ellos lo sepan, el país se mantenga presionando, presionando, presionando hasta que el Estado empiece –y termine– un acueducto, una autopista real que les dé acceso de alimentos, una salida rápida hacia el lugar en el que puedan resolver sus necesidades básicas de salud.

La Alta Guajira duele… duele… duele. Pero duele más saber que cuando salga de los titulares de las noticias, dejaremos de presionar por las redes sociales y la olvidaremos otra vez. Y nos olvidaremos de que hay compatriotas que no solo merecen “sobrevivir”, sino que tienen derecho a vivir. La Alta Guajira duele. Duele. Duele.

Posdata: Y lo peor, es que en este relato el tema de la sequía aún ni siquiera está incluido.

Suscríbase a nuestro boletín

Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.

Dejar un comentario