Ladridos a media luz

-Julio 2, 2019

Ilustración

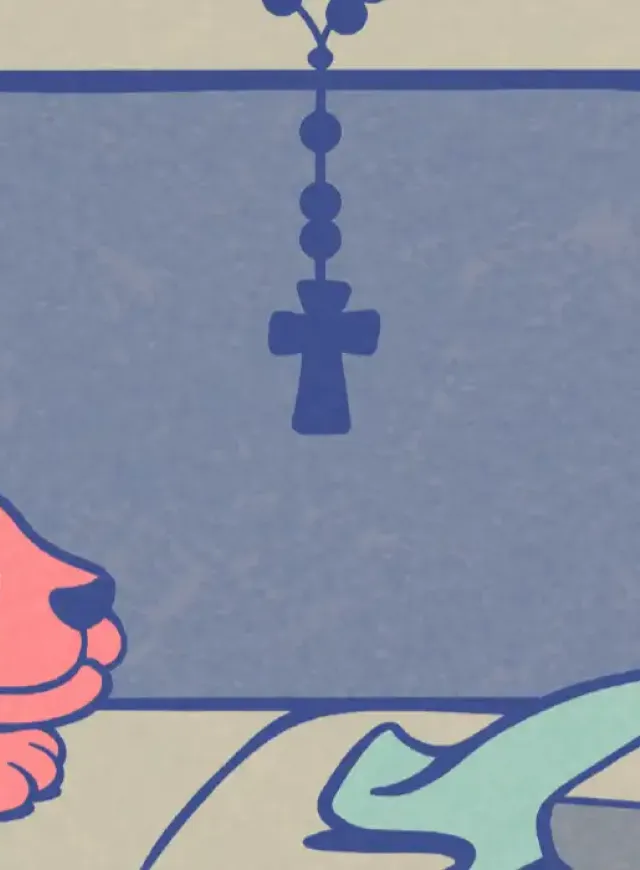

Mi perra Arya se está quedando ciega. Su enfermedad ha hecho más fuerte y distinto nuestro vínculo. A través de este texto trato de entender cómo ha cambiado mi forma de estar con ella y cómo funcionan las relaciones entre humanos y animales de compañía.

Una sombra gris

La primera señal fue el guiño de un ojo.Arya, una de mis perras, estaba sentada afuera del baño y me miraba con el ojo izquierdo cerrado mientras yo me cepillaba los dientes. Todo, menos lo del ojo, era parte de la rutina: mientras Mara, mi otra perra, estaba ocupada masticando algún par de medias, Arya me seguía de aquí para allá.

Antes del guiño, lo normal era que yo aprovechara que tenía toda la atención de Arya (y, más importante, que Mara estaba en otra cosa) para consentirla de una manera casi descarada: le rascaba la barriga, ponía su frente contra la mía, le daba besos en las almohadillas de las patas y le decía todas las variaciones de su nombre que se me ocurrían: Ary, Arylú, Aruchis, Aryta, Aryana.

Decisiones veterinarias

El día del guiño no hice nada de eso, ni recuerdo si cuando me acerqué a verla el iris de su ojo ya estaba cambiando de color o si eso fue después. Lo que recuerdo es que pensé que era conjuntivitis o resequedad. Algo fácil de tratar.Las semanas siguientes transcurrieron más o menos así: Arya mantenía sus ojos cerrados si había mucha luz, y sus iris dejaron de ser azules y se volvieron amarillos, como la mostaza. El veterinario que la ha tratado desde que era cachorra no sabía qué era lo que tenía. Como yo, pensó que era conjuntivitis, pero al ver que las gotas que le mandó no hacían nada, empezó a consultar, por teléfono, con una oftalmóloga. La oftalmóloga recetaba medicamentos y exámenes (por teléfono, también), y él me transmitía la información a mí. Los exámenes salían negativos y con los tratamientos todo mejoraba, pero tan pronto terminábamos con las gotas y las pastillas, volvíamos a caer en picada.

Uno de los medicamentos que él recetó debía dilatar las pupilas de Arya. Sin embargo, cuando se lo apliqué, sus pupilas se quedaron del mismo tamaño. El veterinario me dijo que eso “podía ser normal”, pero para mí esa afirmación fue una señal de que el tipo no sabía de qué estaba hablando. La oftalmóloga, a quien visitamos después de un tiempo estúpidamente largo, me dio la razón: que las pupilas no se dilataran era una muy mala señal.

La oftalmóloga resolvió en una consulta lo que el veterinario nunca pudo. Arya tiene una enfermedad auntoinmune llamada síndrome uveodermatológico que hace que su cuerpo ataque, por error, ciertas células de la piel y de los ojos. En el primer caso la cuestión es estética: la piel pierde su pigmento y pasa de ser negra a ser rosada. A Arya le pasó eso en su nariz meses antes de que manifestara los síntomas en sus ojos, y yo no lo tomé como una señal de que algo estuviera mal. De hecho, me parecía que era curioso y hasta lindo.

En los ojos es más grave. Si no se trata a tiempo, la enfermedad puede generar inflamación, aumento en la presión interna del ojo, un dolor que –según la doctora– se siente como si te estuvieran succionando los ojos y ceguera.

Arya tenía todo eso en su ojo izquierdo, el ojo malo, cuando fuimos a la oftalmóloga por primera vez. Que recuperara la visión era imposible, y la presión estaba tan alta que no se podía bajar con gotas, como suele hacerse. La solución que la oftalmóloga encontró para bajar la presión y acabar con el dolor de una vez por todas resultó ser “matar el ojo”, como ella misma llamó al procedimiento.

Desde entonces, el ojo malo ha pasado por varios tonos de amarillo, rojo y café. Ahora es mucho más pequeño de lo normal y solo sirve para llamar la atención e inspirar preguntas lastimeras que me sacan la piedra. El ojo derecho, el bueno, luce normal y permite que Arya todavía vea algo. Sin embargo, debemos controlar la presión con medicamentos, e ir a controles para verificar que todo esté en orden.

El cuidado: en silencio y a media luz

Lina Cáceres, directora de El Orfagato y PhD en Psicología, me explicó que “la responsabilidad de tener un animal de compañía se puede vivir de una manera distinta” según el momento en que el cuidador se encuentre, y que a raíz de eso “lo que este puede sentir y pensar es diferente”.Para poner en contexto lo que dice Cáceres voy a desviarme un poco de la historia y voy a contar, brevemente, otra: antes de tener a Arya y a Mara, cuando yo era niña, tuve una perra llamada Luna. Quiero creer que tuvo una vida feliz, pero no puedo ignorar que salió al parque contadas veces y que tenía muchos kilos de más. A Luna la tuvimos que dormir cuando yo tenía 20 años y ya era mucho más consciente del mundo que nos rodeaba a las dos. Después de su muerte resolví que si iba a tener otro animal de compañía mi rol para que viviera feliz tenía que ser mucho más activo.

Al momento de enfermar, Arya tenía dos años. Entre ella, Mara y yo, había un vínculo que, para mí, era exitoso en términos de lo que me propuse luego de que Luna muriera: les daba su comida a las siete de la mañana y a las siete de la noche (tal vez antes, pero nunca más tarde), me metía con ellas a la ducha una vez al mes para darles un buen baño, madrugaba para que Mara pudiera ladrarle a otros perros en el parque mientras que Arya buscaba entre las palomas a su próxima víctima y, en general, trataba de pasar la mayor cantidad de tiempo posible con ellas. Esa relación requería de tiempo, disposición, dinero y mucha paciencia, pero en mi cabeza era como debía ser.

Las responsabilidades de tener un animal de compañía que está perdiendo la vista me cayeron encima como un baldado de agua. Y no solo por la sorpresa, sino porque la cagué de entrada y de la peor manera al no llevarla a ver un especialista a tiempo y porque los cimientos de mi relación con ella, que tanto me había esforzado por construir, no me habían servido de nada para evitar el desastre.

Me convencí de que Arya se estaba quedando ciega por mi culpa, y eso me llevó a pedirle perdón cada vez que la miraba y a tener un par de temporadas en las que cualquier cambio en el ojo bueno me disparaba la ansiedad y me mandaba derecho al consultorio de la oftalmóloga o corriendo en busca de una droguería. La culpa también me hizo sentir mucha rabia hacia el veterinario. Porque nunca supo qué hacer, porque no me recetó los medicamentos adecuados, porque me dio muchas largas y no me mandó a la oftalmóloga, porque, porque, porque.

Cáceres dedicó su doctorado a estudiar las relaciones entre los animales de compañía y sus cuidadores, y me contó que una de las conclusiones a las que ha llegado en ese campo es que “la manera como tú te comportas y como vives tus relaciones con tus animales de compañía tiene que ver con lo que tú piensas de ellos”. Esa afirmación me puso a pensar en algo horrible, que afortunadamente solo me han preguntado una vez: “¿por qué no la duerme y se consigue otra?”.

La furia que sentí cuando me plantearon esa “solución” para hacerle el quite a la enfermedad de Arya (¡que ni siquiera es mortal!) me dejó ver que estaba siendo coherente con la meta que yo misma me impuse: hacerle exámenes, comprar medicamentos y llevarla a cualquier médico que pudiera ayudarnos, pero también entender, sobre todas las cosas, que Arya no es inferior a mí y que acabar con su vida (¡menos cuando es para mi propio beneficio!) no está en mis manos.

Este fragmento del poema “Her Grave” de Mary Oliver, que hace parte del libro Dog Songs, explica mejor lo que quiero decir, y tal vez con menos rabia:

A dog comes to you and lives with you in your own house, but you

do not therefore own her, as you do not own the rain, or the

trees, or the laws which pertain to them.

(Una perra llega a ti y vive contigo en tu propia casa, pero tú / no eres su dueño, como no eres el dueño de la lluvia, o de / los árboles, o de las leyes que les conciernen.)

La sonrisa de Arya

Arya todavía ve y no siente dolor. Sale al parque y sortea todos los árboles, canecas, postes y arbustos como si fuera una pista de obstáculos. A veces se tropieza o se asusta, y solo se ha estrellado una vez, contra un árbol, y fue porque corre como si no hubiera un mañana y en esa ocasión la física le ganó.En casa, su vida no ha cambiado mucho. Antes permanecía bastante tiempo en el antejardín, viendo gente pasar, pero ahora prefiere estar adentro. Yo pienso que depende de quiénes pasen y con qué frecuencia, como si fuera un película cuya trama se debe mantener para que ella se la aguante. A veces la película resulta buena, y mi mamá me escribe “Arya lleva afuera como una hora”, y luego “!!!!!”. También tenía una fascinación por la bola de espejos que está en mi cuarto, y que aunque ya no mira mucho, cuando lo hace, me da la certeza de que todavía no se ha quedado ciega y de que puedo mantener mi ansiedad bajo control.

Arya ha necesitado varios medicamentos en distintas dosis. En el momento que escribo esto solo está tomando dos, en forma de gotas, y aceite de cannabis por las noches. También vamos a la oftalmóloga al menos una vez al mes, aunque rara vez cumplimos con las citas programadas porque las señales de un aumento de presión son difíciles de medir a simple vista y ya he aprendido que es mejor prevenir que lamentar.

El examen que dice si hubo aumento de presión o no, y que es prácticamente lo único para lo que vamos a donde la oftalmóloga por estos días, se llama tonometría. El aparato que se utiliza parece un lápiz grueso que, luego de tocar el ojo, arroja un número. Ya perdí la cuenta de cuántas veces he estado agarrando a Arya, escondiendo mi cara entre el pelo de su lomo, mientras espero a que el tonómetro haga su magia y diga el número. Cuando el resultado está por debajo de 30, quedo tranquila. Cuando sube, volvemos al ruedo.

Que la apariencia física de Arya haya cambiado por cuenta de su enfermedad es algo que no puedo dejar pasar. Antes dije que su ojo malo ahora solo servía para inspirar preguntas lastimeras, y es cierto: el “pobrecita, ¿qué le pasó en el ojito?” es cosa de todos los días, y no puedo evitar molestarme y responder que “nació así” o empezar a decir que no, que no ve, pero que lo importante es que no le duele.

Cáceres, que mientras hablaba conmigo me presentó a Danilo, uno de los gatos que vive en El Orfagato y al que le falta una pata, me explicó que esas preguntas están atadas a “un asunto cognitivo y emocional que está involucrado en el reconocimiento de las personas y de los animales y de lo que es normal en ellos”, y que cuando nos encontramos con algo que se sale de esos moldes, “reaccionamos de diferentes maneras”.

Las peores reacciones ocurren cuando yo no estoy ahí. O más bien, cuando quienes pasan por el antejardín creen que nadie está escuchándolos y sueltan palabras como “feo”, “raro” u “horrible”.

Con Arya me encontré por primera vez frente a la realidad de que los animales de compañía se enferman y no siempre se curan, y a que sus vidas (y las de sus cuidadores) tienen que amoldarse a eso. En el camino he encontrado tranquilidad en ver a otros animales con condiciones similares, bien sea en el consultorio de la oftalmóloga o en Instagram y en algo similar a lo que me dijo la médica veterinaria Mónica Gracia “lo que importa, al final, es que el animal esté bien. Que sienta amor, que esté saludable y que pueda ser un perro”.

Después de tantos exámenes, medicamentos, consultas y varios giros en u, me di cuenta de que no he fracasado en mi proyecto de tener dos perras que vivan felices. Cuando menos, el caos en el que se convierte nuestra vida cada tanto es una señal de lo enriquecedoras que son las experiencias que vivimos juntas y de la relación en la que estamos.

Arya y yo nos hemos enfrentado al mundo entero en este año. No todo han sido victorias, pero sé que lo que yo hago significa tanto para ella como lo que ella hace por mí al estar a mi lado mientras termino de escribir esto.

Así que esta es la historia. Si nos ven por ahí, por favor no me pregunten qué le pasó en el ojo.

Suscríbase a nuestro boletín

Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.

Dejar un comentario