Residir y escribir: un apartamento en Santa Marta

Una residencia artística supone un esfuerzo creativo en un espacio ajeno al creador. Cuando se trata de literatura, de un apartamento y del mar, la escritura puede ser tan caprichosa como las olas.

terricé en Santa Marta el primero de noviembre de 2020 al mediodía. No podía creerlo, era el primer viaje que hacía después de un año sin moverme de Bogotá. En agosto me enteré de que salí beneficiada en una convocatoria para una beca de escritura y, por fin, estaba llegando a redimirla. Nunca me había animado a participar en algo similar… apostar un mes entero a la escritura, con dedicación absoluta, en un espacio totalmente nuevo, con un calor infernal.

Recuerdo que la primera vez que residí en tierra caliente fue cuando viajé al norte argentino para conocer a mis abuelos. La mayor de mis tías me contó sobre ese primer encuentro, me dijo que lo recuerda porque fue una de las pocas veces que vio llorar a su padre. Él, un hombre que aprendió de vivir trabajando el hierro con sus manos, sosteniéndome en sus brazos por primera vez. Me imaginé el momento antes de eso: mi padre, mi madre y yo llegando a la casa, mi padre bajando del auto para abrir las rejas de la entrada de par en par, desplegando la doble hoja de un portón enorme que aún existe y que es necesario destrancar metiendo la mano por debajo para abrirlo, como si estuvieras arrodillada pidiendo permiso para entrar. Las hojas de hierro calientes por recibir el sol de la mañana, el peso de la puerta sobre las bisagras produciendo el ruido que siempre alertó a los perros y que terminó por ser el anuncio de nuestra llegada. El auto avanzando por el pasillo techado, hasta estacionar a unos metros de la entrada. Mi abuelo poniéndose de pie bajo el naranjo donde solía sentarse a tomar mates con mi abuela, la puerta del auto abriéndose y yo con pañales, bajando en brazos de mi madre, para llegar directamente a los de él. Cuarenta grados a la sombra y un olor que bien podría ser la mezcla de su aliento a yerba y el resabio del hierro caliente entre sus dedos, o también el olor de la piel de las naranjas pegado al sudor de los años y el trabajo, entre la tela de la camisa y el vello blanco del pecho.

La piel tiene memoria, la sangre tiene memoria, el recuerdo de las manos de mi abuelo me raspa como la porosidad de un hueso en medio del desierto. Desde aquel día, el calor del verano se siente igual al recuerdo de ese primer contacto con la callosidad de sus manos. Tal vez por eso, tal vez porque él ya no está, o quizá por otras cosas que no entiendo, se me dificulta habitar tierra caliente; pero jamás me imaginé que vivir un mes en Santa Marta, en el caribe, me fuera a costar tanto.

*

*

Para entrar en la casa de la residencia también tuve que atravesar un pasillo, como en la casa de mis abuelos, pero seguido de unas escaleras que conducen directamente a la entrada. La casa está ubicada en un segundo piso y, al subir, se siente como cuando la luz escala las horas. Tiene las paredes blancas y el piso es claro, los vidrios del ventanal que dan a la terraza son enormes, van del suelo al techo, y dejan entrar el día que rebota en los ojos desde todos lados. “¿Para qué sirven los días? / Los días son donde vivimos. / Vienen y nos despiertan / una y otra vez”, dijo Philip Larkin en uno de sus poemas. En esa casa habitaban los días que vendrían, residía el calor de lo que anidaba, la promesa. Esa promesa luminosa e inmaculada del papel en blanco, de que algo sucederá. Ni bien llegué sentí la temperatura punzándome la piel como la aguja de una brújula que no hacía más que señalarme el norte, temblorosa como una brasa caliente que indicaba el rumbo por delante, los treinta días del calendario.

La habitación principal de la casa tiene dos ventanas, una con vista a un muro blanco y la otra a un árbol enorme del patio vecino. Supe desde el primer momento que ubicaría las hojas con mis mapas de ruta en la primera ventana, necesitaba ver ese árbol despejado y pleno cada vez que pudiera. Le llaman mano de oso y creo que tiene que ver con el tamaño de sus hojas, grandes y abiertas como si lo dieran todo. Me quedaba viendo ese árbol cada mañana más de lo que veía mis hojas amarillas pegadas en la otra ventana, justo frente a la cama. Esas hojas que completé con lo que aún falta por escribir, hojas que me mostraban una y otra vez la arquitectura de la edificación que vengo levantando hace casi tres años. El amanecer desaparecía, el sol crecía y los bordes de los papeles pegados en el vidrio se iluminaban. Un día más de sol, un día más para vivir, un día más para construir. Porque una residencia de escritura debería ser eso, un espacio para construir; pero residir ¿debería traducirse en crear?

*

Si residir es ser o estar en determinado lugar, deberíamos conformarnos con eso. Sin embargo, ¿qué pasa si la palabra “residencia” viene acompañada por “de escritura”? ¿Automáticamente cambia el sentido de residir? Ser y estar en un espacio acondicionado, dedicado exclusivamente a la escritura, ¿determina la idea que tenemos de la experiencia de residir? ¿Nos predispone?

Llegué sin ninguna expectativa, pero luego de esos treinta días supe que despertar en Santa Marta es levantarse sudando, con el pijama pegado al cuerpo. Es abrir los ojos con treinta grados, pero que hagan treinta y ocho de sensación térmica. Es olvidarte de la alarma del celular porque tenés el canto de los gallos como despertador. Es preparar el desayuno sudando, sentarte a comer y sudar, levantarte de la silla como si te despegaran de un molde, moverte y sudar, caminar y sudar. Los pliegues de mi cuerpo acumulaban las gotas hasta que caían y humedecían el vestido. Y, en medio de ese fuego, yo tenía que encontrarle un lugar a la escritura.

Todos los días cerraba la puerta de mi habitación y prendía el aire acondicionado, me sentaba y abría el archivo del perfil de Janet en la computadora. Pensaba en que debería releerlo todo y hacer notas en la segunda lectura, o que debería hacer las notas en la primera lectura ya que había pasado tanto tiempo, o que debería más bien comenzar a leer el libro que traje en el que dice cómo escribir un perfil y ahí sí releer. Las opciones eran varias, el verbo era siempre el mismo: debería. Estando en una residencia de escritura, debería crear algo.

Miraba y miraba la pantalla de la computadora, volvía a los mapas trazados en las hojas amarillas pegadas en el vidrio, me levantaba a servirme un vaso de agua, apagaba el aire cuando la habitación estaba helada y lo prendía otra vez cuando el calor volvía a sentirse. No me hallaba y supuse que era cuestión de tiempo, de paciencia. Porque no solo debería residir en y desde la escritura, tendría que aprender a estar.

Casi sin querer, los días se habían convertido en una larga espera hasta que el ocaso llegaba y se producía el encuentro con lo sagrado: las paredes blancas se transformaban en una especie de altar milenario ensangrentado por una tenue luz rosada, como si el fin del día fuese el resultado de un constante sacrificio. Por ahí era que mi deber sangraba hasta irse del todo, hasta dejarme en paz. Me quedaba mirando el rosa hasta que mutaba en violeta, azul y se apagaba, hasta que terminaba por vaciarme y me volvía algo muy pequeño, un pedacito de algo más grande. Y así los días se acababan, pero siempre quedaba algo en el fondo. La ilusión puesta en el mañana, en lo que vendría, un día más y la promesa de volver a intentar.

Matsuo Bashō fue nómada gran parte de su vida: realizó largos viajes a regiones desoladas de Japón, incluso atravesó sitios inhóspitos de los que habla en su diario de viajes titulado Caminos secundarios a pueblos lejanos. Luego de leerlo me pregunté qué podría haber sido aquello que salió a buscar en esos viajes, pero después llegué a pensar en el movimiento de un nómada como un acto gratuito: algo que nace de lo espontáneo, generando un mayor nivel de apertura. El que no espera nada del viaje tiene más probabilidades de sorprenderse. El viajar por viajar tal vez se le parezca al residir por residir si se tiene como único objetivo la contemplación, el ser y estar, hasta lograr un despliegue interior en diálogo con lo exterior, hasta crear un entramado que desdibuje los límites entre el escritor y el camino.

*

Todos los veranos volvíamos de visita al norte. Viajábamos en auto desde un extremo a otro del país. Entre paradas para comer y dormir, nos demorábamos dos días en ruta. Salir de la región más fría de Argentina para pasar un mes en la región más caliente, era algo que hacíamos cada vacación. Lo que más recuerdo de aquellos veranos de calor infernal era la siesta, el momento en donde toda la casa y los cuerpos reposaban mientras el sol rajaba la tierra. Nunca pude dormir con tanto calor y menos sin estar cansada. Al principio, me obligaron a recostarme y a esperar en silencio a que pasaran las horas, pero después me dejaron quedarme en el pasillo.

Hay una foto mía, de pequeña, sentada ahí: la luz se concentra en mi camiseta, el resto es oscuridad. Me encantaba pasar tiempo en ese pasillo que conecta las dos partes de la casa. Lo que más disfrutaba era el frío de las baldosas al estar sentada en el suelo. Cuando dejaban las dos puertas abiertas, la corriente de aire mezclaba los olores que venían de la cocina con los que salían de las habitaciones, hasta que todo terminaba por salir al patio. Yo habitaba ese movimiento del aire con la gratitud de una planta de sombra, me asomaba como un brote tímido en ese corredor, columna vertebral de la casa, y me sentía parte de algo más grande que venía a enseñarme de silencios y de contemplaciones, pero también de espera y de tránsito, como cuando escuchaba el crepitar de las uñas de los perros al correr. En ese pasillo aprendí a quedarme quieta hasta confundirme entre las materas y las hojas, a mirarlo todo desde abajo, a reconocer la luz al final de los extremos, a distinguir cuál es mi refugio.

Cuando la casa comenzaba a despertar y volvía a vibrar con el sonido del quehacer, me llamaban para merendar en el patio. Volvía al calor mientras aún palpitaba ese frío en el cuerpo, esa oscuridad, ese silencio. Poco a poco, la carne de las piernas en la silla del patio se volvía a sofocar. Hace años no vuelvo a esa casa y la extraño, nunca pensé en las siestas que quedaban por habitar. A veces, mientras estaba en la residencia, me quedaba mirando al vacío y tenía miedo de irme muy lejos, porque para residir hay que estar y eso significa no estar en otros lugares; pero lo cierto es que sí me imaginé volviendo a ese pasillo, por necesidad, para salvarme, por la distancia que me produjo la temperatura.

*

Antes de viajar a Santa Marta soñé con mi abuelo y, luego de mucho tiempo, volví a la casa del norte. Caminaba por el pasillo hasta llegar al patio y las plantas, que habían crecido desmedidas a los costados del camino, me conducían hasta el fondo de la casa. Sé que hoy ese espacio es un garaje, pero antes ese era su taller de herrería. Él estaba ahí y yo me acercaba con la intención de sentarme a su lado para verlo trabajar, como cuando era chica, pero en el sueño él dejaba el soplete, me veía y sonreía. Entonces yo también estaba ahí, nos reconocíamos.

Me llamaba con un gesto y yo entendía que él no solo había percibido mi presencia sino que también me había visto como la mujer que soy ahora. Levantaba una de las herramientas, con una mano la sostenía y con la otra señalaba las partes. Yo lo miraba en silencio y su boca se movía como si me hablara, pero no podía escucharlo. Era como si alguien hubiese silenciado su voz en el sueño, como si alguien muy poderoso y muy cruel hubiese dicho: hoy vas a poder verlo otra vez y él va a reconocerte, te invitará a acercarte porque verá que tus manos ya son lo suficientemente grandes como para heredar el oficio, pero no podrás escucharlo, no podrás aprender.

Me enojo ahora pero no fue así en el sueño, ahí yo estaba tranquila, asentía como si lo escuchara mientras miraba sus ojos y sus manos, sus ojos y sus manos. No sé cómo terminó, pero al levantarme esa la mañana el recuerdo del sueño estaba ahí y el enojo también, porque no se trataba del puro capricho de escuchar su voz, que hoy ya ni siquiera recuerdo y que tal vez por eso no haya podido escuchar, sino por saber qué era lo que tenía para decirme. Mi abuelo me estaba enseñando el oficio, me estaba enseñando cómo manipular el fuego que le da forma al hierro. No pude escucharlo, pero hoy puedo averiguar cómo funcionan las herramientas, puedo saber y estudiar sus nombres de memoria y hasta puedo investigar sobre aquel componente que se desprende al soldar. En realidad, lo que importa es lo que queda del sueño, el momento en el que él volvió a reconocerme y quiso enseñarme.

La palabra poesía viene del latín poēsis, proveniente del griego ποίησις (poíēsis), que significa creación. Según Platón, la creación es “la causa que convierte cualquier cosa que consideremos de no-ser a ser”, es decir, la creación como fuerza generadora y movilizadora. ¿Qué es lo que hace que algo pase del no- ser al ser? ¿Qué hace que una residencia de escritura se convierta en un espacio para la creación? ¿De qué se trata esta fuerza generadora, acaso tiene que ver con forzar las palabras o con algo que simplemente sale? ¿Cómo se trabaja? ¿Será que las palabras son como el hierro y necesitan del fuego para existir?

*

Estar es existir. Existir es hallarse en este o aquel lugar, situación, condición o modo de ser. Hallarse es permanecer con cierta estabilidad en un lugar, situación o condición. Leo todas estas definiciones como para tratar de entender por qué los días se me fueron sin poder crear nada nuevo durante la residencia. ¿Corregir es crear? ¿Releer es crear? Alguien dijo que quien escribe debe, justamente, escribir como único acto creador. Cuando estaba terminando el mes pensé en eso que llaman el oficio de escritor como quien habla de ser artesano, y justo en ese momento en el que parecía que no había más camino por recorrer, recordé a mi abuelo llevándome de vuelta a su casa, confiando en mí como artesana y preparándome para el silencio que vendría y para lo que podría hacer después, al volver al frío de Bogotá.

Cuando mi abuelo dormía la siesta no dejaba de ser herrero, igual a quien es escritor y vive la escritura todo el tiempo. Lo que es inherente a nosotros es parte de nuestra manera de habitar el mundo. Me crié en la Patagonia, el refugio de mis palabras es el frío. Aprender a estar es, en realidad, parte del oficio. Residir no fue crear, residir fue observar, oler, escuchar. En el residir está el trabajo de habitar, captando la belleza de la vida a través de los sentidos. La expresión por medio de la palabra es algo que no se puede forzar. El verdadero desafío es estar ahí, residir, porque eso también hace parte del crear. No solo es el espacio físico, es la disposición que tenés al habitar ese espacio. Estar dentro de la escritura, vivirla todo el tiempo, hasta soñar con las palabras dichas y las que no.

Mi abuelo moldeaba con fuego y no todo ese ardor se ha extinguido, si caminás por su barrio vas a encontrar rejas hechas por él, portones, sillas en los jardines. Todo eso habla y hablará de quien fue, incluso este texto que pude escribir recién hasta ahora, tiempo después de residir. Parece que en la vida y en la escritura las cosas son como dice Inés Garland: se nos ocurre todo cuando nos estamos yendo.

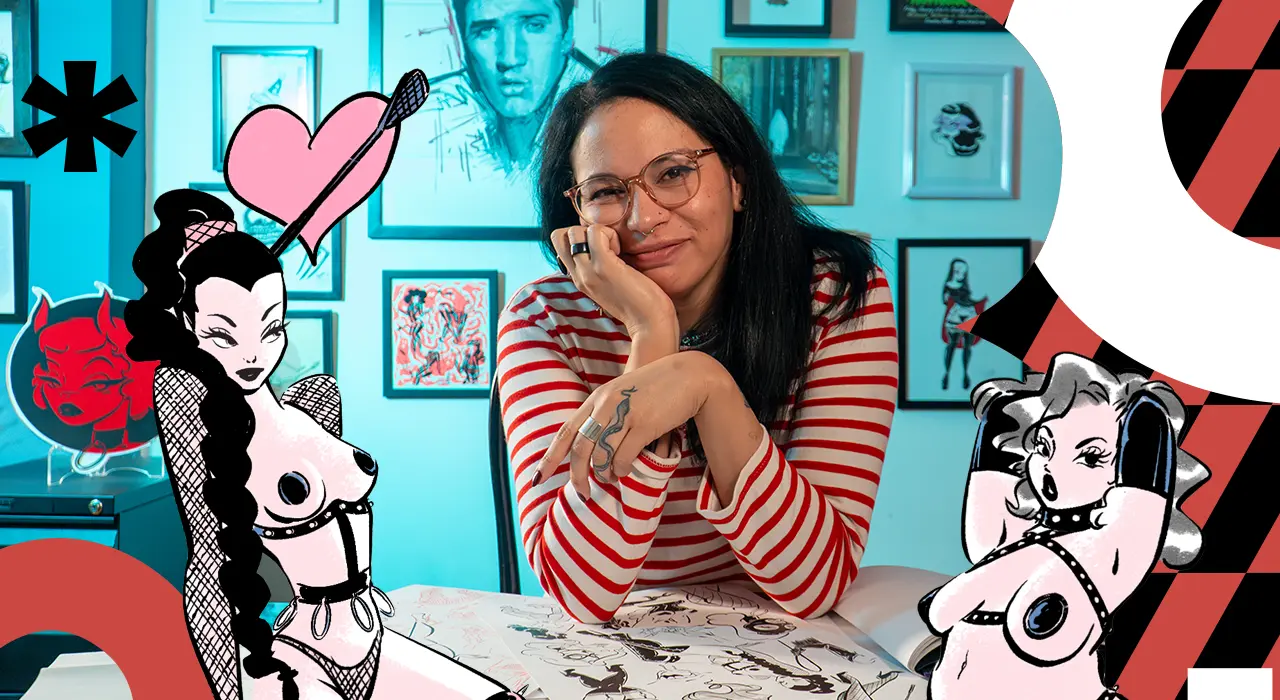

Si te interesa participar de la residencia Guion Bajo en Santa Marta, no olvides que chequear las convocatorias abiertas durante todo el año en su página web: https://guionbajo.org/convocatorias

Suscríbase a nuestro boletín

Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.

Dejar un comentario