Muralismo en Riosucio: muros que cuentan la historia de un pueblo

¿Qué pasa en los muros cuando se pintan desde una mirada comunitaria? La memoria, el simbolismo y la identidad son el pilar del muralismo al interior de las comunidades indígenas de Riosucio, Caldas. La autora recorrió el territorio junto a uno de los artistas que ha hecho de los muros de su pueblo un relato sobre el territorio, la historia y la cosmovisión de su gente.

Ríosucio es un pequeño municipio de Caldas, conocido a nivel nacional por ser la cuna del Carnaval del Diablo. Un territorio de gente cálida, que el país asocia con la alegría carnavalera y vistosas máscaras artesanales. Su población está marcada por las cicatrices de la violencia y los estragos que la colonia dejó en sus tierras. Sin embargo, se resiste al tiempo y lo hace a través de múltiples manifestaciones, incluido el arte que se exhibe en algunos de sus muros. La gente que lo habita es principalmente indígena o de ascendencia indígena, sus cumbres y montañas se abren paso entre cuatro resguardos: Escopetera Pirza, Cañamomo Lomaprieta, Nuestra Señora Candelaria de la Montaña y San Lorenzo.

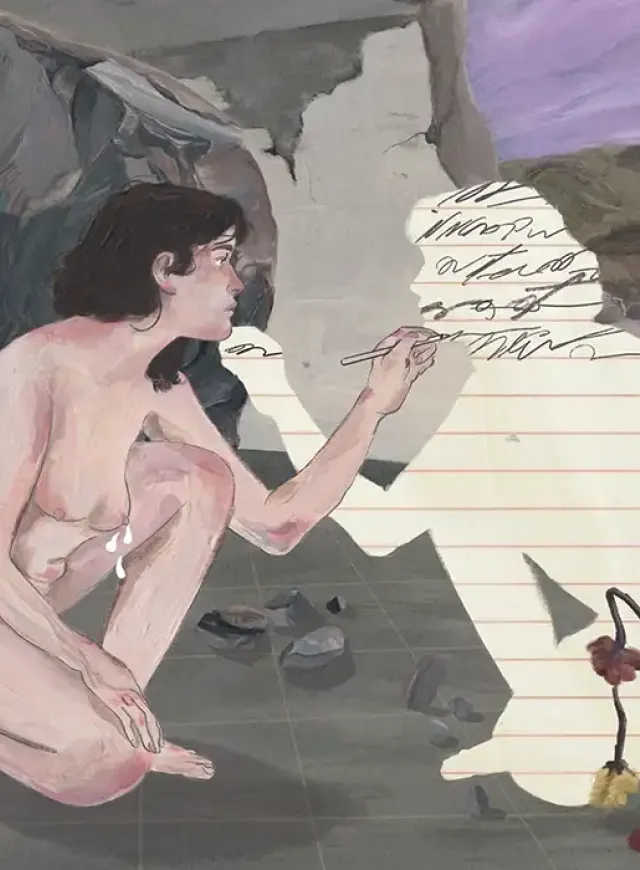

Allí, las paredes se pintan de memoria, significado y de numerosos símbolos que expresan la cosmogonía de un pueblo que se niega a ser sepultado por la modernidad. Muchos murales recuerdan la ancestralidad, las tradiciones y el rito sagrado, honrando la sabiduría de quienes sobreviven a través del relato. Todo ello es posible gracias a la acción de artistas que con mucho respeto se acercan para darles voz, tal es el caso de Diablo Mestizo, de ascendencia Embera Chamí, cuyo empeño lo ha convertido en artífice de los más significativos murales al interior de la comunidad.

El simbolismo y la identidad

El trabajo de Diablo está caracterizado por las máscaras, pero su trabajo en comunidad alude a la apropiación del territorio y a aquellos símbolos que representan un valor identitario para la población indígena de Ríosucio. “Dentro de las comunidades indígenas hay toda una ritualidad que se puede representar desde ciertos elementos, ya sean plantas, medicinas o símbolos, que no son necesariamente reconocibles para alguien foráneo. Yo pinto de manera figurativa, trato de representar quehaceres, oficios, costumbres”, afirma.

En el muralismo de las comunidades indígenas de Riosucio la pintura se convierte en un poderoso medio donde confluyen la tradición y la memoria. “La pintura mural ha tenido esta relevancia porque se puede pintar en el corazón de las comunidades”, reitera Diablo. Más allá del carácter autóctono de este arte, lo cierto es que su construcción depende de un diálogo permanente entre el artista y la comunidad, al menos en su proceso. Cada trazo es consensuado minuciosamente, contribuyendo así, al respeto por lo retratado y sobre todo, al cuidado por parte de los habitantes.

Los elementos protagonistas de la composición siempre se centran en el territorio, la espiritualidad y el homenaje. Existe a su vez, una intrínseca conexión con los elementos naturales: los ríos, las cascadas, los animales, los alimentos que se cultivan y las flores. Así mismo, es destacable que dichos aspectos armonizan en conjunto con componentes ceremoniales, simbólicos o tangibles, que remiten a la ritualidad dentro de las comunidades. También sobresale la presencia de mayores, mayoras o figuras que por su conocimiento se tienen en alta estima.

Varios de los lugares que han sido intervenidos por el artista son de hecho fundamentales para el desarrollo de las actividades al interior del territorio: la sede administrativa del resguardo Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, la de Escopetera Pirza y el Consejo Regional Índigena de Caldas (CRIDEC). En el primer caso, el mural recoge elementos esenciales de la cultura y la naturaleza del espacio. En él se representan instrumentos tradicionales como el redoblante de parche de cuero, las maracas y la flauta traversa. También destaca la Tororoi Chamí, un ave emblemática para la etnia, conocida por habitar los territorios Emberas. Elementos como la China, el chontaduro y la serpiente de siete cabezas —mito de creación del pueblo— toman fuerza a lo largo de la composición para expresar la conexión que el pueblo tiene con sus costumbres.

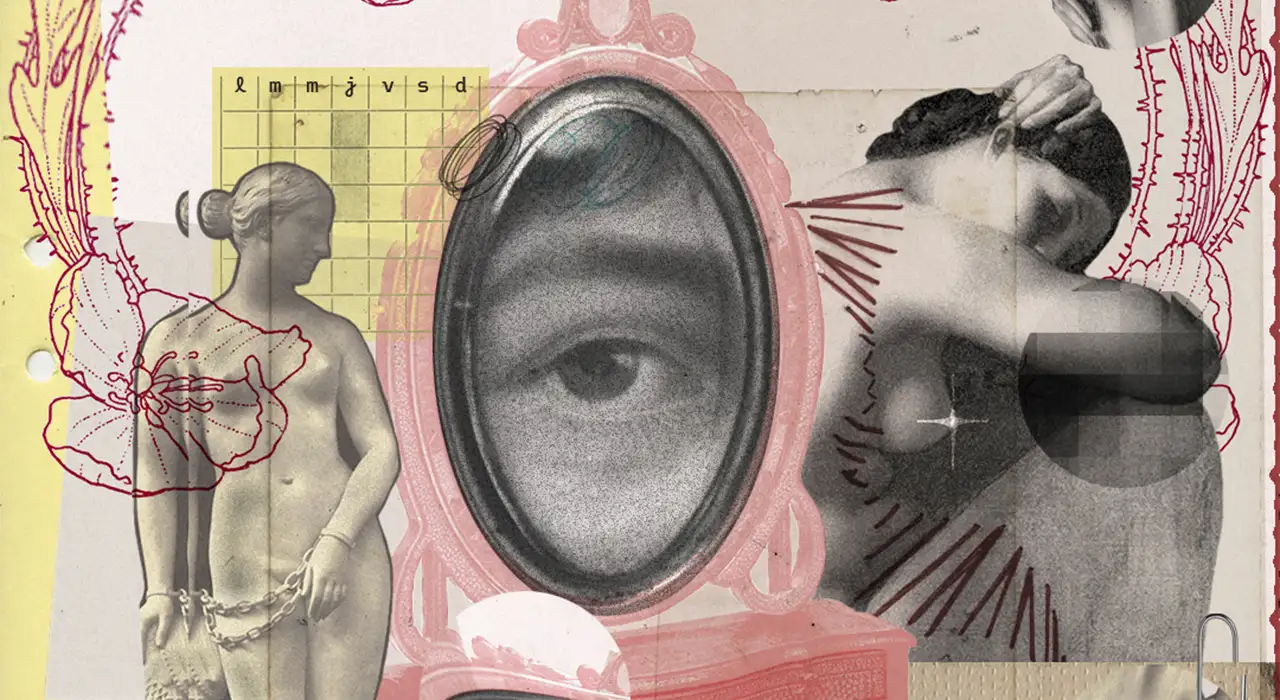

En el CRIDEC por ejemplo, las paredes cobran vida a través de varios murales. Uno de ellos rinde homenaje a la figura de las mayoras del territorio, cuyo retrato fue modificado sutilmente para representar a todas las mujeres de la comunidad. El proyecto fue concebido dentro una intervención sobre la concientización sobre el papel de la mujer y la familia. La obra integra elementos del tejido comunitario como la mochila y el bastón de mando, emblema del CRIDEC, como punto de partida para resaltar el liderazgo femenino en la transmisión del conocimiento.

Otras de las obras más representativas retoma en primer plano la figura de la rana, el fuego y la espiral, como una forma de representar lo sagrado. El fuego, presente en ceremonias y rituales, acompañado de plantas medicinales como la ruda, la altamisa y la flor de tabaco, reafirma el vínculo que las comunidades tienen con la medicina tradicional. Esto mismo también se expresa a través de la manos del mayor repartiendo “Itua”, bebida tradicional que simboliza la transmisión del conocimiento y la sanación colectiva. Los ojos de rana en el fuego, evocan su capacidad de habitar dos mundos —tierra y agua—, como metáfora de equilibrio y fertilidad. La espiral enlaza la memoria ancestral con el presente, recordando la continuidad de la cosmovisión indígena. El mural también instaura la figura del “Jai” y el “Jaibaná”, el primero como espíritu y el segundo, como médico tradicional capaz de establecer comunicación directa con él.

La memoria de un pueblo

Cada 8 de junio, Riosucio conmemora su propio día para las víctimas del conflicto armado. La fecha surge a raíz del asesinato de Gabriel Cartagena, candidato a la alcaldía y ex gobernador indígena del resguardo Cañamomo Lomaprieta, quién murió en 2003 en un atentado que también cobró la vida de su escolta y tres de sus compañeros. Como él, muchas familias en el territorio han sufrido pérdidas. Cada comunidad tiene una historia que contar, una herida que sanar y un motivo por el cual rendir homenaje.

Una de las paredes junto a la alcaldía evoca este hecho a su manera: es una de las creaciones más significativas de Diablo. Compuesta por tonos azules que le dan vida a una “energía”, un sujeto que no es nadie en concreto, pero que sugiere el sentimiento de muchos en el territorio.

"Esa figura que no tiene boca representa a las personas que fueron silenciadas", explica el artista. Las manos que sostienen la vela nos recuerdan al duelo y al homenaje que las víctimas rinden a sus familiares. Los colibríes son representados como “mensajeros de las almas de los difuntos”, elementos que dentro de la cosmogonía indígena fungen como un puente de comunicación entre esta vida y la otra.

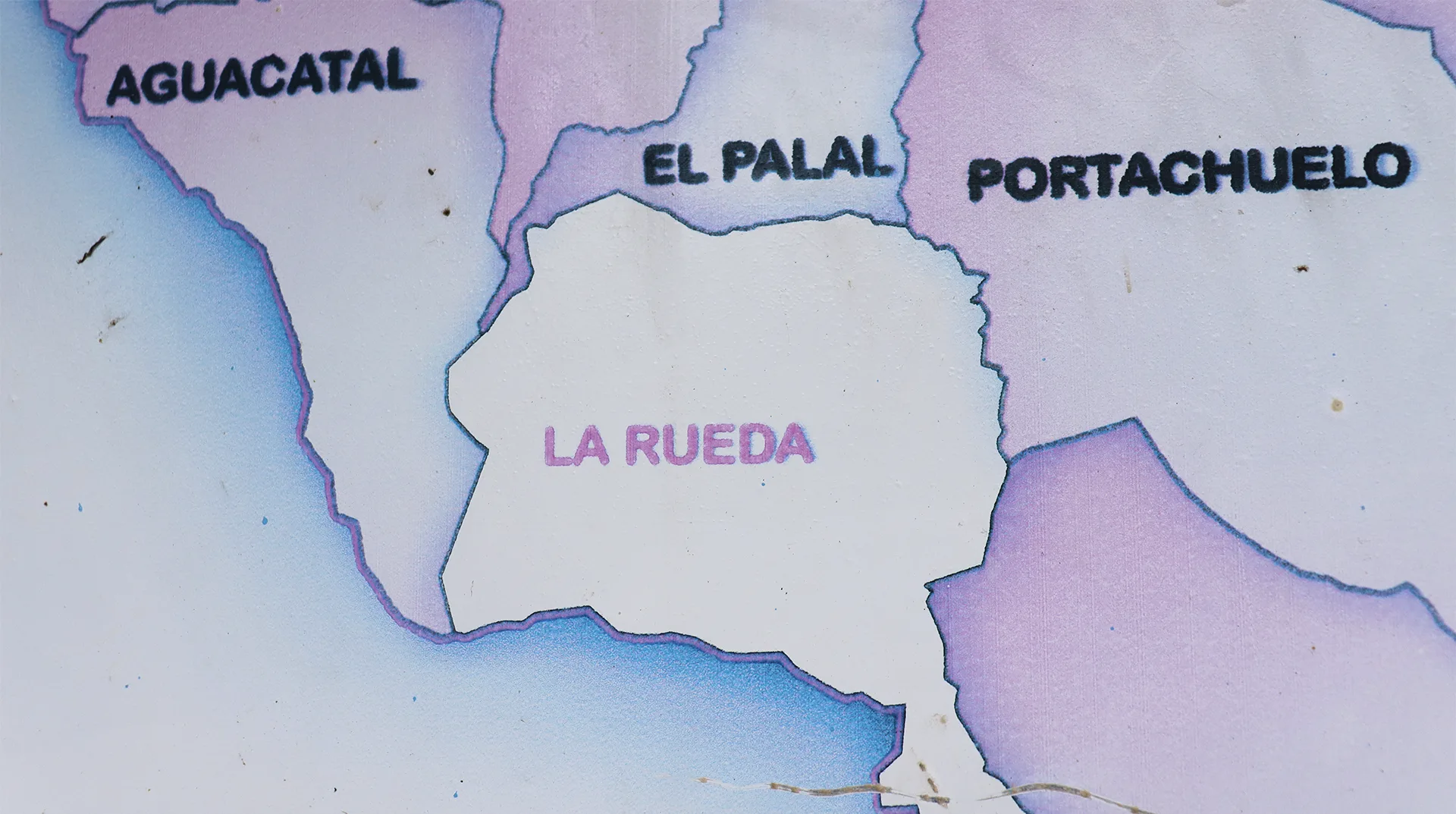

“Esta es una forma de simbolizarnos a través de la pintura, no solamente de homenajear a las personas que lo sufrieron, sino de transformar esa memoria. Es una manera colectiva de transformar el dolor”, agrega Diablo. A propósito de ello, la comunidad de La Rueda, ubicada en el resguardo de origen colonial Cañamomo Lomaprieta, es otro entorno en el que el artista ha contribuido a resignificar el territorio. Dicha comunidad ha sido duramente impactada por el conflicto, pero el hecho más recordado es la Masacre de La Rueda, acontecida en noviembre de 2001 a manos de paramilitares. En ella fueron asesinadas siete personas, entre ellas Luis Ángel Chaurra Tapasco, quien para entonces era el gobernador del resguardo.

Hoy, 23 años después, un mural cobra vida en el Valle de los Pirzas. El lugar es un Jardín Etnobotánico y espacio de congregación que busca resarcir la memoria del territorio. En la pintura aparece Luis Ángel Chaurra, con una expresión seria y reflexiva que transmite la íntegra sabiduría de un mayor. A su lado, el bastón de mando, un elemento identitario portado por las autoridades que refuerza su presencia. Está custodiado por dos abuelos, estatuillas rituales utilizados en ceremonias y armonizaciones, que se colocan en el centro de los altares al inicio de cada rito. También se plasman símbolos naturales de la región como la serpiente granadilla, común en la zona, la flor amarilla de donde se extrae el “Kipara” utilizado como pintura corporal y la flor rosada, en el extremo superior, propia de la planta del tabaco.

“El muralismo tiene un enorme potencial en la construcción de memoria, en los homenajes y, sobre todo, en la transformación de estos hechos, porque no se trata de olvidar ni de revictimizar, sino de resignificar, de convertirlo en un símbolo de resistencia. Un recordatorio de que, el respeto y el amor por el territorio permanecen, y aquí seguimos, contra todas las circunstancias, persiguiendo el sueño de la paz”, explica Diablo.

El mural como encuentro con la comunidad

La entrega de la mayoría de los murales ha estado acompañada de un acto simbólico con comida y música, que Diablo Mestizo describe como “el arte convertido en una fiesta, en una celebración por la identidad”. Vale decir que la mayoría de estos gestos han surgido como iniciativa de la comunidad. Este proceso recuerda mucho al origen de cada obra, pues, cuando el mural aún es un boceto, se convoca a los habitantes en el espacio donde será pintado. Así, el resultado final es una creación colectiva, tejida tanto por el artista como por aquellos a quienes representa.

Es en este sentido, el arte se convierte en un vehículo de intercambio constante entre artista y comunidad, muy similar a los demás procesos llevados en el eje cafetero por artistas urbanos de la zona. Aunque aquí la raíz cultural es más profunda, ambos tipos de muralismo comparten un vínculo con las comunidades y, en su mayoría, surgen desde la representación.

Para Diablo Mestizo, este proceso ha sido aún más enriquecedor gracias a su pertenencia étnica a los Embera Chamí, pues se siente orgulloso de ser el medio por el cual se expresan los suyos. Sin embargo, admite que, aún si no fuera su pueblo, “Acercarse a una comunidad es entrar en un proceso de aprendizaje continuo: uno recibe tanto como entrega, se nutre la propia perspectiva a través del encuentro con el otro”.

Texto y fotografías: Melissa González Morales

Suscríbase a nuestro boletín

Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.

Dejar un comentario