La ruta de la bonanza marimbera

En la bonanza nuevos ricos comenzaron a lucir cadenas de oro y a cerrar prostíbulos para enfiestarse con las putas.

Los cantantes vallenatos nombraban en sus canciones a mandamases de la peor calaña.

Esta es la historia de la época dorada del tráfico de marihuana de Colombia al mundo.

na mañana de febrero de 2017, Idolfo Pacheco subió a buscar plantíos de marihuana en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, a la altura de Río Ancho, el caserío al sur de La Guajira donde se gana la vida llevando y trayendo gente en su moto.

El día anterior, un asistente de la película que estrenará Ciro Guerra en 2018 lo había contactado para que le ayudara a buscar alguna parcela con matojos de marihuana que pudiera servir de locación para la historia que empezarían a rodar en la región.

—No encontramos ni una mata. Ni una. Caminamos varias horas por la Sierra pero no encontramos nada. Esto por acá ya no es como en la bonanza marimbera. De aquí pa’rriba se cultivaban toneladas, y por estas playas la sacaban en lanchas —me dijo Pacheco mientras nos acercábamos al mar en su moto.

Cuarenta años después de la bonanza marimbera, por esta zona del Caribe se cultiva cada vez menos marihuana “criollita”, como llaman en Buritaca o Palomino a la especie nativa heredera de la Santa Marta Gold o de la Punto Rojo, las variedades más apreciadas en el país y en el exterior durante la década del setenta del siglo pasado. Entretanto, no deja de crecer, en diferentes partes del país, el mercado de una marihuana más costosa y varias veces más potente: la cripy. Algunos la cultivan en casa con fines recreativos o medicinales. Otros la menudean a domicilio en Bogotá, Medellín o Cartagena. Los nuevos capos la exportan a Suramérica y a Europa.

* * *

Aunque ya desde finales de los años sesenta se traficaba con “marimba” en otro enclave estratégico como el Urabá, fue a mediados de los setenta cuando el comercio de la hierba creció exponencialmente en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira. La demanda por la variedad Santa Marta Gold aumentó cuando cayeron los precios internacionales de la marihuana mexicana, que los consumidores del norte dejaron de comprar porque temían intoxicarse con restos de Paraquat, el herbicida que se utilizó para fumigar los cultivos de cannabis que en las primeras décadas del siglo veinte proveyeron las trabas de los presos de la Cárcel de Belén (la “Escuela del Vicio”), de los soldados revolucionarios y de los poetas del modernismo en México. Antes de que empezara la década de los ochenta, la Acapulco Gold le había dado paso a la Santa Marta Gold.

En 1976, el mismo año en que el Instituto Colombiano de Antropología descubrió Ciudad Perdida en la Sierra Nevada de Santa Marta, a lo largo y ancho de ese sistema montañoso brotaron, como no se había visto antes, cantidades industriales de cogollos verdes y rubios de la mejor marihuana del mundo.

Las cifras oficiales dicen que la cosecha de Santa Marta Gold, tan apetecida por los fumadores gringos, fue de 24.000 toneladas en 1977. El área sembrada de hierba en esa zona de tradición bananera, cafetera y algodonera fue de unas 60.000 hectáreas. Cerca de cien mil personas vivían de la marimba. Mientras un quintal de marihuana valía $110.000, uno de café no llegaba a los $50.000, y el de fríjol rondaba los $20.000. La competencia era claramente desigual. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, calculaba en 600.000 el número de colombianos que fumaban marihuana. Pero el mercado más jugoso estaba en las calles de Miami, Nueva York y Houston.

* * *

Al parecer, la marihuana llegó a Colombia al final de la Colonia, proveniente del sur de Asia, pero se empezó a popularizar en la segunda década del siglo XX. Primero en los puertos de la Costa Atlántica, luego en el interior del país, adonde llegaba a través del río Magdalena. La fumaron almas disolutas como los poetas de distintos tiempos Porfirio Barba-Jacob y Gonzalo Arango. La fumarían también los jipis en el Festival de Ancón en las afueras de Medellín y el Parque de la 60 en Bogotá.

La Resolución 645 de la Dirección Nacional de Higiene prohibió en 1939 cultivar marihuana en territorio colombiano. La Ley 45 de 1946 estipuló que el consumo y comercio de la cannabis sativa constituían delitos contra la salubridad. Veinte años después, en el prólogo del libro Marihuana, yerba maldita, un cura capuchino aseguraba que esta planta “incita a la risa, despierta el sexo, aumenta el instinto de violencias sin límites” y convierte a sus consumidores en “verdaderos asesinos”. El libro, escrito por un farmacólogo colombiano sin apego alguno al rigor científico, suelta perlas como que “se había demostrado homosexualismo en un altísimo porcentaje de marihuanos”.

* * *

En la bonanza marimbera nuevos ricos comenzaron a lucir cadenas de oro y a cerrar prostíbulos para enfiestarse con las putas. Los cantantes vallenatos nombraban en sus canciones a mandamases de la calaña de “Lucky” Cotes, Samuel Alarcón o “El Gavilán Mayor”. El dólar oscilaba entre los 60 y los 64 pesos. Las Browning 9 milímetros y las Magnum 44 llevaban las iniciales de sus dueños en piedras preciosas incrustadas en la cacha.

“Cada día aumenta el número de muertos en enfrentamientos armados entre marimberos y autoridades o entre los marimberos entre sí”, denunciaba en 1979 un editorial de la revista Alternativa. Y cada día, por barco o por avión, salían toneladas de marihuana hacia las costas de la Florida. El Ejército aseguró haber derribado ese año 147 aeronaves e interceptado 60 barcos.

Entre 1976 y 1981, casi la totalidad de la marihuana que se vendía en las ollas de la calle 32 de Bogotá, detrás del hotel Hilton, provenía de la Sierra Nevada de Santa Marta. Cuánta de la marihuana que se consume actualmente en la capital proviene de la Sierra sería un porcentaje difícil de precisar, pero durante los años locos de la bonanza marimbera la Santa Marta Gold fue la reina del mambo.

En el ocaso de la bonanza, a finales de los años setenta y comienzos de los ochenta, gatilleros, agricultores y mafiosos se integraron a otros mercados ilegales como el de la cocaína. “Una bonanza nueva en la que los riesgos son mayores, pero también las ganancias”, como afirmaba la recién fundada revista Semana en 1982. En un ensayo sobre la historia del tráfico de drogas en Colombia, el investigador Andrés López Restrepo concluye que “pese a que la bonanza de la marihuana duró menos de una década, sus efectos sobre la sociedad colombiana y sobre la relación de esta con el narcotráfico fueron duraderas”.

* * *

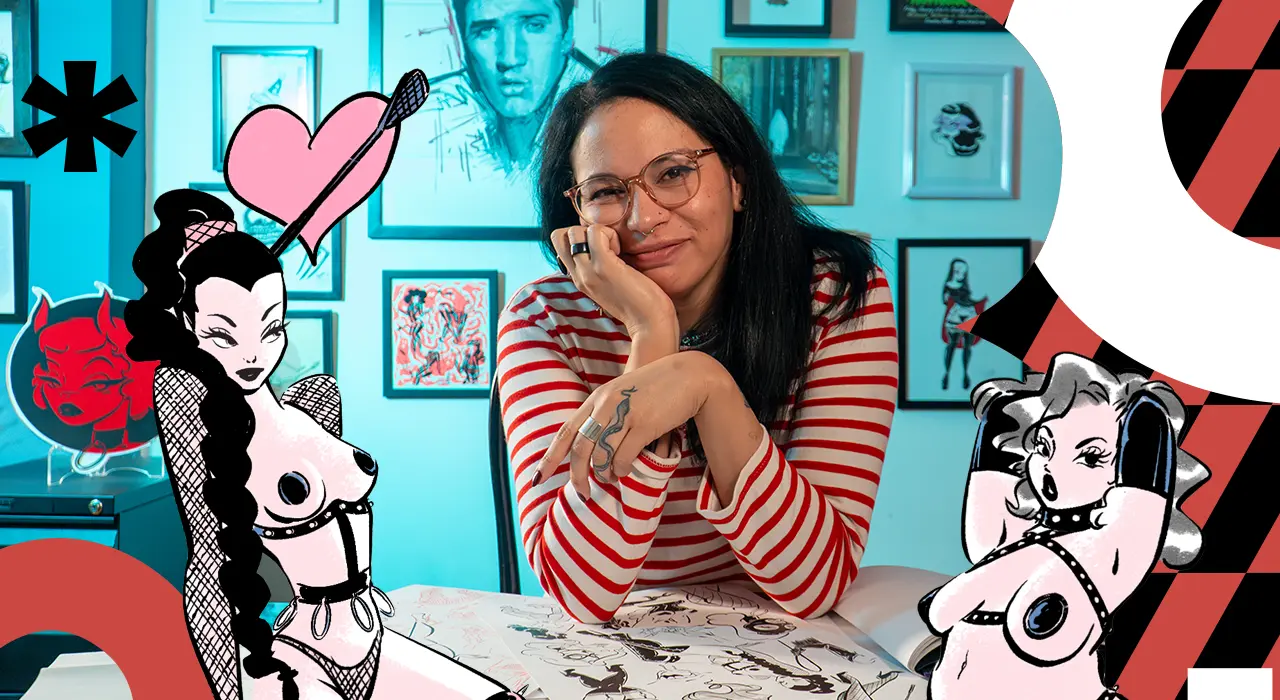

Sobre la bonanza marimbera no se ha escrito ni se ha filmado tanto como pudiera suponerse. Dos novelas ambientadas en esa época tuvieron resonancia en su momento: La mala hierba, de Juan Gossaín, y Leopardo al Sol, de Laura Restrepo. El difunto periodista José Cervantes Angulo publicó en 1980 el libro La noche de las luciérnagas, el reportaje más completo que se ha escrito en Colombia sobre este fenómeno. En la actualidad, el cineasta Ciro Guerra prepara una película sobre la que su guionista, Jacques Toulemonde, no estuvo autorizado a hablar para este reportaje. Pero se sabe que el cuarto largometraje del director de El abrazo de la serpiente se enmarca en el quinquenio de la bonanza marimbera y se llamará Pájaros de verano.

La ruta que les presentamos a continuación no busca ser un registro minucioso de la bonanza marimbera. Tan solo es una reunión de lugares y de voces que recuerdan esos años, tan determinantes para la historia contemporánea colombiana, y de imágenes actuales y de archivo. Bienvenidos.

* * *

* * *

Barranquilla

La capital del Atlántico fue uno de los epicentros

del comercio de la marihuana en los años setenta.

El cronista José Cervantes Angulo inició el relato de La noche de las luciérnagas, quizás el libro periodístico más detallado que se ha publicado en Colombia sobre los tiempos agridulces de la bonanza marimbera, con una escena tenebrosa que tiene lugar en su oficina del periódico El Heraldo, en Barranquilla, una mañana de domingo de 1979. Dos sujetos, cada uno con una Magnum calibre 44, se pararon al frente de su escritorio, mientras en la radio la voz de Edgar Perea cantaba un gol del Junior.

—Tú eres el periodista ese que escribe tanta basura sobre la mafia, ¿cierto? —dice Cervantes que le dijo uno de los pistoleros.

—Sí —contestó “Caradepalo”, como le decían a José sus compañeros del periódico—. Escribo de la marihuana y de la mafia, que es algo que está de moda.

—Sabes que vine a matarte —le dijo uno de los malandros.

Pero no lo mataron. Iban únicamente a pegarle un buen susto.

El escritor y periodista Adlai Stevenson, que tras una temporada en Venezuela regresó a su natal Barranquilla en pleno apogeo de la bonanza de la marihuana, no le cree a “Caradepalo”.

—Dudo mucho que los marimberos lo hayan amenazado, como asegura Cervantes en el libro. Por lo general ellos procedían directamente al asesinato. Nada de amenazas. Es más, ellos mismos se burlaban de los marimberos que no aparecían en el libro de Cervantes, pues consideraban que no estaban en nada —dice Adlai.

Puede ser cierto que ese agudo sabueso que era José Cervantes Angulo, muerto en 1995 cuando le practicaban un trasplante de corazón en Medellín, haya utilizado el recurso efectista de la trama policiaca en el comienzo de La noche de las luciérnagas para darse un aire de heroísmo y darle un halo de película al tema “de moda”. Puede que haya mentido en algún detalle, que le haya aumentado el color a ese y a otros pasajes del libro con el fin de novelar un poco, desde su registro periodístico, alrededor del fenómeno de la bonanza marimbera. Puede ser que los 10.000 dólares que, según “Caradepalo”, le regaló la mafia colombiana en el Waldorf Astoria de Nueva York hayan ido a dar a su bolsillo y no a la entidad de beneficencia a la que aseguraba habérselos donado. Puede ser que su libro haya contribuido a la frivolización de una época que fue el preámbulo a una bonanza más sangrienta que hoy no termina, y cuya vertiente costeña tuvo a Barranquilla como base de operaciones del Cartel de la Costa.

Lo que sí es un hecho es que la obsesión de Cervantes Angulo por entender los móviles del tráfico de la marihuana en los años setenta lo llevó a escribir un libro que, con todo y sus defectos, logró capturar la esencia de una época de derroche y muerte.

—Sobre la bonanza marimbera se ha escrito de manera parcializada —dice Stevenson, autor, entre otros libros sobre el Caribe, de Polvos de la arenosa, cultura y burdeles en Barranquilla—. No se ha ahondado lo suficiente, siempre se ha visto entre lo folclórico y la condena a unos indios guajiros que intentaron perturbar la calma de Barranquilla y Santa Marta. Lo que asombra es la visión de esos guajiros para el comercio de la marihuana. Apenas ahora se legaliza y se vende abiertamente en Estados Unidos y otras partes del mundo. Pero los guajiros ya en esa época tenían plena conciencia, sin ningún recato moral dada su tradición de contrabandistas, de que se trataba de un comercio como cualquier otro.

* * *

Desde los años treinta y cuarenta del siglo XX se fumaba marihuana en el puerto y en las calles de Barranquilla. Inmigrantes afroantillanos, que llegaban a trabajar de obreros de la construcción o cargueros del muelle, fumaban hierba con putas y jóvenes de vida disipada.

Más tarde, en los años sesenta, recuerda Adlai Stevenson que no era difícil encontrar en algunas esquinas del Recreo, Las Delicias o Boston, barrios de clase media en Barranquilla, vagos de tiempo completo oyendo salsa y fumando varillos de marihuana. También en los barrios populares —El Carmen, La Ceiba, El Lucero— se fumaba bacoa, como llamaban a la hierba en ese entonces.

La marihuana era vista como una “yerba maldita” que minaba la voluntad de quienes la consumían. Un titular de prensa de 1961 alertaba así a la comunidad barranquillera sobre la presencia de una banda de fumadores de bacoa: “Marihuaneros siembran pánico en barrio El Lucero”. La noticia denunciaba que, bajo los efectos de la marihuana, “elementos de una moral no definida cometen casi todas las noches desafueros contra los vecinos del sector”. El redactor de la nota no precisaba a qué tipo “desafueros” se refería.

La Santa Marta Gold llegaba a Barranquilla desde la Sierra Nevada, donde la cultivaban pequeños agricultores, marimberos guajiros y “cachacos”, que luego se la vendían a los verdaderos dueños del negocio, quienes la exportaban a Estados Unidos: un puñado de familias influyentes de Barranquilla y Santa Marta que sacaban la marimba no sólo a través de pistas de aterrizaje y muelles clandestinos, sino desde los aeropuertos Ernesto Cortissoz y Simón Bolívar, de las capitales del Atlántico y Magdalena, respectivamente, con la complacencia de las autoridades.

“Se afirmaba que por cada embarque resultaban comprometidas y beneficiadas económicamente en la Costa Atlántica entre dieciséis y veinte personas”, escribió, refiriéndose a la élite marimbera, el periodista Fabio Castillo en el capítulo sobre la bonanza de la marihuana de su libro Los jinetes de la cocaína. Durante la bonanza, los envíos de marihuana de dichos empresarios encumbrados representaron el 30 % de las exportaciones de Colombia, según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif).

Aunque eran socios en el negocio de la marimba, en la vida social los señores “bien” de Barranquilla no se mezclaban con los guajiros, que no eran vistos con buenos ojos en el Hotel El Prado ni en el Country Club. Por eso los nuevos ricos levantaron construcciones como el Apartahotel El Golf —una réplica de El Prado—, el Hotel Royal —comprado por la familia Cotes al político liberal Emilio Lebolo, y hoy en ruinas—, o El Palacio de Quique, un efímero club de propiedad de un contrabandista de whisky.

La tienda Las Antillas, en el barrio Nueva Granada, era uno de los lugares de reunión de matones a sueldo y cobradores de deudas tan peligrosos y extravagantes como Tim Sánchez y Pedro Ricciulli, alias “Pello Ron”, hombres de confianza de la mafia guajira. Las cabezas no se ensuciaban las manos cuando se trataba de ajustar cuentas, así ha sido siempre y así será en los bajos y en los altos mundos.

La mayoría de los amos de la marimba que reinaron en Barranquilla han muerto: Samuel Alarcón, “Kiko” Valdeblánquez, “Lucky” Cotes, los hermanos Lucas y “Pocholo” Gómez, Enrique Coronado, Solón de Luque.

—La marimba pasó por Barranquilla como un soplo de viento y no dejó nada. De pronto un par de libros y algunos nostálgicos que recuerdan esa época —dice en un documental de bajo presupuesto, realizado en 2001 y titulado La bonanza marimbera en Barranquilla, un marimbero “cachaco” que vivió en esa ciudad durante el reinado de la Santa Marta Gold.

Aquella abundancia de dinero en efectivo sirvió para que los marimberos subieran de estrato y comenzaran a ocupar casonas en Los Nogales y otros barrios del norte de Barranquilla; para que contrataran a estrellas de la fama de Johnny Pacheco y Celia Cruz para que amenizaran sus parrandas; para que se gastaran $50.000 en trabajos de albañilería que no costaban más de $15.000, o para que desembolsaran hasta 5.000 dólares por una cama matrimonial.

Pero esa danza de billete contante y sonante no sacó a la ciudad del hoyo negro en el que llevaba más de una década. Mientras en la primera mitad del siglo XX Barranquilla fue una de las ciudades con mayor desarrollo urbano en Colombia, desde la década de 1960 se sumió en la decadencia, y la bonanza marimbera llegó para empeorar la situación.

Santa Marta

La capital del Magdalena le dio el nombre a la variedad de marihuana más apreciada en el país

y el exterior en tiempos de la bonanza: Santa Marta Gold.

En Medellín son famosos los tours que recogen los pasos de Pablo Escobar de los años ochenta y noventa. Algunos de esos recorridos suelen empezar en el edificio Mónaco, donde el capo vivió y sufrió un atentado con carro bomba en 1988, y terminar en su tumba, a la que hace poco el rapero norteamericano Wiz Khalifa fue a fumar marihuana y a llevarle flores al Patrón, lo cual provocó la ira de miles de personas incluido el alcalde de la ciudad.

En un hipotético “Tour de la Bonanza Marimbera en Santa Marta” debería incluirse la casona de dos mil metros cuadrados donde hoy funciona el hostal de mochileros Drop Bear, en el barrio Jardín.

—Esa mansión fue ni más ni menos que una de las propiedades del difunto Rafael Aarón, el popular “Maracas” —dice Erasmo López, un samario que con cierto pudor reconoce haber sido cargador de marihuana y subalterno de un marimbero.

Una noche de agosto de 2015 dormí en una de las diez habitaciones de Drop Bear. “Esto debió ser antes la casa de un marimbero”, sospeché al registrarme y echarle un vistazo general a sus pasillos largos y al área de la piscina. Dos años después Erasmo me lo confirmó. No es que su arquitectura sea de acabados extravagantes, sino que sus espacios amplios y esa suerte de opulencia demodé que encierra su atmósfera remiten a los tiempos en que los marimberos comenzaban a emular los diseños de las propiedades de los mafiosos gringos, con quienes negociaban cantidades descomunales de Santa Marta Gold todas las semanas.

Maracas, contrabandista y dos veces concejal de Santa Marta, compró esa casa poco antes de que lo mataran en Gaira, el barrio en el que vivía, donde era amo y señor y desde cuyas playas despachaba a La Florida embarques con toneladas de marimba. Después de su muerte, la mansión que no alcanzó a ocupar se la compró a su familia otro marimbero, de apellido Iguarán.

En un café del centro de Santa Marta, Erasmo habla en voz baja de “esos años de locura marimbera”. Acodados en la mesa vecina, dos negros robustos duermen una siesta a la sombra de una palmera que los protege del inclemente sol del mediodía.

—American Bar, El Arbolito, Luces de París y Juana Julia eran los burdeles a los que iban los marimberos y los gringos de la DEA —dice Erasmo—. Traían putas hermosas de Cali y de Pereira. Yo estuve varias veces tomando trago con algunos de los duros.

* * *

No es difícil encontrar personas que hayan sido testigos de cargamentos, de parrandas de marimberos, de ajustes de cuentas o de incautaciones de marimba durante la bonanza. Y no es difícil que cuenten anécdotas pintorescas o recuerden episodios sangrientos como los que narran La noche de las luciérnagas o Leopardo al sol, de Laura Restrepo, una novela basada en la guerra entre dos familias que financiaron con dineros del tráfico ilegal de marihuana. Lo difícil es lograr sacarle una palabra a alguno de los pocos directos responsables que aún no ha muerto, como “El Mono” Abello, que saltó de la bonanza de la marimba a la bonanza de la cocaína, y terminó purgando una condena de dieciocho años en Estados Unidos. Desde que regresó a vivir a Santa Marta, El Mono ha estado dedicado a recuperar algunos de los predios que le confiscó el Estado. Al igual que un capo de La Guajira y que la viuda de un mafioso samario, Abello se negó a contar su historia con la marimba. Me mandó a decir que bastante tiene con sus pleitos como para andar hablando con periodistas.

Con el silencio de muchos habitantes de Santa Marta se encontró un grupo de investigadores de la Universidad del Magdalena en 2012, cuando adelantaba un informe sobre la bonanza marimbera. Más allá de mencionar lugares comunes como la excentricidad de los marimberos o los nombres de los capos más famosos, la mayoría de sus fuentes en Santa Marta se mostró renuente a hablar en detalle del tema, “ya sea porque tuvieron nexos muy cercanos o porque simplemente sienten temor a contar sus experiencias o su versión de los hechos, pues pese a los años que han pasado, la violencia y el miedo se respiran todavía”, según se explica en el informe.

—Encontrar un man que sepa de la bonanza es fácil —me dice en un café bogotano el cronista Alberto Salcedo Ramos—. Pero buscar la historia menuda, de La Guajira adentro, por ejemplo, esa es la parte complicada. Unos ya murieron y muchos no quieren hablar.

Salcedo Ramos lleva varios años investigando sobre la bonanza marimbera para un libro que está escribiendo.

—Me falta el diez por ciento del trabajo de campo —dice.

Salcedo no quiere que su libro sea un anecdotario local. Por eso ha tratado de entender el fenómeno desde diferentes ángulos y ha querido que su investigación incluya historias menudas que ha escuchado y seguirá escuchando en la Alta Guajira, en la Sierra Nevada, en Santa Marta, en Estados Unidos o en las Antillas.

—Este tema me frecuenta desde que era niño. Todos los días yo veía noticias relacionadas con la bonanza. Es un tema que me plantea preguntas sobre lo que somos —dice—. La bonanza es un asunto que va más allá de lo económico, que se cruza con lo cultural, que nos muestra quiénes somos, cómo somos. Ese fue un fenómeno que introdujo variables en algo que ya venía en Colombia, que es el hecho de ir al remolque de la bonanza del momento. Hemos tenido todas las bonanzas legales y todas las ilegales, y la única que se ha mantenido es la bonanza de la muerte.

* * *

Santa Marta ha sido un punto estratégico para las bonanzas ilegales. Su cercanía con la Sierra Nevada, para el cultivo de la hierba, y con el Parque Tayrona, para el embarque, hicieron de la capital del departamento del Magdalena un foco marimbero de primer orden. En este escenario apacible, con el mar, la playa y la brisa de fondo, se desarrolló un carnaval de ostentación y tragedia. Ostentación por las mansiones, las camionetas Ranger o las alhajas de oro con las que los marimberos llamaban la atención. Tragedia por la sonada guerra que comenzaron a librar en 1973 dos familias guajiras vinculadas con el comercio de la hierba, los Cárdenas y los Valdeblánquez, y por la escalada de criminalidad que, especialmente entre 1977 y 1979, protagonizaron los actores involucrados en el cultivo, cuidado, transporte y comercio de la marihuana. Pocos años después, los peces gordos de la cocaína amontonarían más dinero y lujos, pero también más sangre y más muertos.

Alejandro Barranco nació en Fundación, pero lleva 23 de sus 62 años de edad manejando taxis en Santa Marta. Se crió al lado del marimbero y luego traficante de cocaína Jairo “El Mico” Durán, esposo de una reina nacional de la belleza y asesinado en el norte de Bogotá en 1999. Alejandro fue testigo del cambio abrupto que se produjo en el paisaje de su región gracias al crecimiento exponencial de los cultivos de marihuana en los años setenta. Familiares y amigos suyos abandonaron sus plantaciones de malanga, yuca y plátano para sembrar marimba.

—Pero así como se la ganaban fácil, la botaban fácil. No supieron aprovechar la bonanza. Pensaron que eso iba a ser eterno —dice Alejandro.

Las zonas rurales alrededor de Santa Marta se llenaron de sembradores, recolectores, arrieros, transportadores y comisionistas de “la mejor marihuana del mundo”. Por las orillas de los ríos Don Diego, Buritaca o Guachaca bajaban la marihuana para embarcarla en las playas del Parque Tayrona.

—Ahora lo poco que se cultiva por acá es la coca —dice Barranco.

Sin la tradición del contrabando en La Guajira, sin un Estado colombiano inoperante y sin unas autoridades locales corruptas, quizás no se hubiera cocinado el caldo que permitió tanto la bonanza de la marihuana como de la cocaína, que han marcado la historia reciente de Santa Marta. Y en general, de toda Colombia.

* * *

Al despuntar los años ochenta empezaron a masificarse en California y en otros estados de Estados Unidos los cultivos hidropónicos de marihuana. Los precios cayeron, la marimba inició su declive en la Sierra Nevada de Santa Marta, llegaron los señores de la cocaína y el poder de la región lo asumieron “El Patrón” Hernán Giraldo Serna y sus autodefensas campesinas.

En 1995, más de diez años después del fin de la bonanza marimbera, Giraldo montó una cooperativa de vigilancia que prestaba seguridad en el mercado público de Santa Marta, en algunos barrios y en el sector hotelero de la ciudad. El poder de este paramilitar y narco no conocía límites. Era tal su dominio sobre la población, que a finales de 2001 decretó un paro armado en Santa Marta. Hace nueve años fue extraditado a Estados Unidos. En Colombia sus víctimas lo acusan de múltiples violaciones a niñas vírgenes, desapariciones forzadas, masacres y homicidios. Pero la justicia norteamericana lo tiene recluido por narcotráfico.

“Ya casi vuelve El Patrón”, se oye decir a jóvenes y a viejos desde Santa Marta hasta Mingueo. Pero muchos no saben que hace seis meses una corte federal de Washington lo sentenció a otros dieciséis años y medio de prisión.

—Hernán Giraldo controlaba Santa Marta —dice Barranco—. Y todo el mundo sabe que cuando lo extraditaron quedó La Gata. Ahora están las Bacrim, que les cobran vacuna a los dueños de algunos almacenes. Ya no como antes, pero sigue ocurriendo.

Según el CTI de la Fiscalía, Los Pachencas es la banda que maneja el microtráfico, ordena las muertes selectivas y administra las extorsiones en Santa Marta y la región. Su cabecilla es Jesús María Aguirre, conocido como “Chucho Mercancía”.

Entre el turismo, el hampa y una renovada confianza en el porvenir por parte de sus habitantes se debate esta ciudad, que será la sede de los XVIII Juegos Bolivarianos en noviembre de 2017.

Cuando alguno de los muchos turistas que abordan su taxi le pregunta dónde puede encontrar marihuana natural, sin químicos, Alejandro Barranco le dice, para quitárselo de encima:

—Coja un bus en Mamatoco que vaya a Minca. De pronto allá le dan razón.

* * *

Minca

Hoy Minca es un destino turístico de moda.

Pero hace cuarenta años la moda aquí era la marihuana.

Alonso Cortesano sabe dónde hay marihuana pero no quiere decirme. Él sabe cuál es el cultivo más cercano de bareta criolla, pero no quiere llevarme a conocerlo. Alonso conoce como la palma de su mano las montañas que rodean este pueblo cada día más visitado por turistas.

Socarrón y elusivo, sonríe y tuerce la dirección de la charla sin cambiar el tema del que me habló durante varias noches de diciembre del 2008, y por el que vine a buscarlo casi diez años después. Retoma la historia de la abogada de oficio que se enamoró de él en la prisión de Atlantic City a la que fue a dar en 1980, luego de que la Guardia Costera de Estados Unidos interceptara en aguas antillanas el barco en el que viajaba junto a once tripulantes cartageneros y un capitán ecuatoriano. Llevaban 170.000 libras de marihuana hacia un desembarcadero de Boston, Massachusetts.

—Me pusieron de abogada a una muchacha linda, Suzy Lebron, se llamaba. Apenas me vio, me dijo por medio de un intérprete cubano: “Yo te saco de aquí, míster Cortesano”. Y así fue, porque me mandaron a un hospital federal en Misuri, a pagar la condena en calidad de enfermero. Allá estuve relajado. Me puse a estudiar mecánica automotriz y aprendí inglés de oído. Gracias a Suzy sólo pagué cuatro años y medio, mientras a los demás les dieron ocho y diez años.

—¿Y por qué dice que se enamoró de usted?

—Suzy me compraba ropa y varias veces trató de llevarme a comer, pero el juez le decía que no, que cómo se le ocurría, si yo estaba preso. Un día el traductor cubano me dijo: “Chico, esa mujer está enamorada de ti”. “Ya tengo un ángel”, pensé. Yo estaba joven, gordito, bronceado y peludo, no calvo como ahora.

Alonso, hijo y nieto de campesinos y hermano de un contrabandista que movía mercancía entre Barranquilla y Maicao, nació en Gaira, un distrito playero al noroccidente de Santa Marta, pero vive en Minca desde 1961. Horneaba panes y de vez en cuando subía a la finca de su abuela a labrar la tierra. Hasta que la marimba le dañó la cabeza.

—En el año 76 me doy cuenta de que en vez de yuca, café o fríjol, podía sembrar marihuana. Todo esto por acá estaba lleno de marihuana, y la policía comía del negocio, poquito pero comía. Al poco tiempo tenía como 200 matas de marihuana con mi tío, que fue el que me metió en el negocio. Empezamos por el lado de Ciénaga hacia arriba. Eso era tremendo: cuatro arrobas de marihuana se vendían a $100.000, mientras la misma cantidad de café valía $47.000. Los campesinos viejos decían: “Qué me voy a meté yo en esa maricá. ¿No me respetan?”.

* * *

Minca es un pueblo de tradición cafetera metido entre bosques subtropicales en las faldas de la Sierra Nevada, a catorce kilómetros de Santa Marta. En los últimos años, la tranquilidad que vivían sus habitantes tras la desmovilización de los paramilitares en 2006 ha sido perturbada por la llegada de hordas de mochileros extranjeros y turistas colombianos. Algunos colonos aseguran que en poco tiempo Minca ha pasado de tener cuatro o cinco hoteles a tener sesenta alojamientos, la mayoría hostales administrados por extranjeros.

En los años sesenta y durante la bonanza marimbera, Minca era un caserío. A Santa Marta sólo bajaba una chiva al día. Salía a las siete de la mañana y regresaba a las cuatro de la tarde. Ahora este pueblo es un destino de moda.

—De cinco años para acá, pero sobre todo desde que pavimentaron la carretera, el problema con el turismo se ha agudizado —dice el santandereano Gilberto Ardila en el jardín frontal de su finca, desde donde alcanza a verse la bahía de Santa Marta—. Todos los días llegan diez, quince busetas que hacen tour desde El Rodadero. Este pueblo no está hecho para recibir a tanta gente. Muchos vienen, conocen, echan basura en la calle, ensucian el río y se van.

A fines de la década del setenta llegó la guerrilla por primera vez a Minca. Un comando pequeño del M-19 entró caminando, sin hacer mucho aspaviento, y un par de horas después se fue, perdiéndose en los matorrales de la Sierra.

—En el 88 fue la toma de las Farc —dice Alonso Cortesano con la mirada puesta en el puente donde empieza el pueblo—. En el 98 volvieron, hicieron ruido y mataron al señor de la tienda. Fue un intento de toma pero no pudieron con la policía. Duraron toda la noche dándose plomo. Para que mi hijo, que estaba pequeñito, no oyera la balacera, le prendí un radiecito y se lo puse al lado de la cama. Tres años después vino la gente de Hernán Giraldo.

* * *

En trayectos de dos y hasta cuatro horas, hombres de extracción humilde, como Alonso Cortesano, subían en mulas bultos de marihuana a fincas monte arriba, en las profundidades de la Sierra, donde terminaban de prensar y tasar la hierba en bloques grandes que guardaban en caletas antes de despacharlos, en filas de doscientos, trescientos o quinientos burros, por caminos de herradura que llegaban a la Troncal del Caribe. De allí llevaban en camiones “la mona”, como le decían los gringos a la marimba, hasta las playas de Ciénaga, Palomino, Guachaca o Dibulla, de donde partía por agua o por aire con dirección a Miami o Nueva York.

—Había un camión 600 al que le decíamos “Río Magdalena”. El dueño lo había alargado tanto que le cabían como mil bultos —recuerda Alonso.

Cientos de miles de hectáreas de marihuana fueron cultivadas a lo largo y ancho de los alrededores de Minca. Desde este pueblo subía Alonso a estaciones como Calabozo o México, para cultivar marimba o cuidar caletas de hierba.

—Aquí hasta los más peladitos saben que esta fue una zona marimbera, casi como San Pedro de la Sierra, Guachaca o Palmor —dice Alonso frente a la última cerveza que nos venden en la única tienda del pueblo, que cierra los domingos a la medianoche.

—¿Cómo le decían ustedes a la mona?

—Tenía muchos nombres, pero me acuerdo que en la vereda Jolonura le decíamos “concha e’coco”.

—¿Y usted fumaba marihuana? ¿Le gustaba?

—No, y eso que cuidé varias caletas. Cuando cuidaba una caleta de marihuana me levantaba a las cuatro de la mañana y ponía a todo el mundo a trabajar. Podían ser cincuenta, cien personas prensando marimba. Duraba dos meses allá arriba, con un radioteléfono y una 9 milímetros. Vivía uno trabado, quedaba mareado nada más con el olor tan fuerte de esa yerba. Había un marranito que andaba trabado todo el día.

—¿Y por qué se arriesgó a embarcarse con marihuana si ya en 1980 el gobierno estaba persiguiendo el tráfico?

—Un día dije: “Voy a probar mar, me voy a aventurar”, y me embarqué en Cinto, más arriba de la bahía de Neguanje. La primera vez que salí coronamos. La segunda me monté en un barco de 800 caballos de fuerza que venía de Panamá y ahí fue cuando caí. Llevábamos un mes viajando. Una noche se le cayó una biela a un pistón y duramos seis días varados cerca de Las Bermudas, donde se pierden los barcos. Al poco tiempo de desvararnos, nos cogieron unos guardacostas gringos. Uno de los policías vio la mercancía y dijo: “Oh, marihuana de la Sierra Nevada”, y enseguida rompió uno de los paquetes, armó un tabaco y se lo fumó. ¿Quién le decía nada?

—¿Y de ahí a dónde los llevaron?

—A una prisión estatal de un pueblo republicano en la costa de Estados Unidos. Ese puerto estaba lleno de periodistas cuando llegamos. Yo llevaba gafas negras y la barba me había crecido. Al día siguiente salió mi foto en la primera página del periódico del pueblo, con un titular que decía que yo era el dueño de la mercancía. Al mes me mandaron para Atlantic City y en el primer juicio la gringa Suzy me dijo que tenía que declararme culpable, pero qué va, yo no iba a echar a mi patrón al agua. En esa época los marimberos le mataban la familia al que los delatara en Estados Unidos.

Mientras Alonso preparaba compresas y ayudaba a poner inyecciones en el hospital donde purgó su condena, en Colombia todo el mundo estaba pegado a los televisores viendo La mala hierba, el culebrón en torno a la bonanza marimbera basado en la novela del mismo nombre que escribió Juan Gossaín, para algunos investigadores una mirada trivial sobre el fenómeno.

Cuando Alonso Cortesano volvió a Minca, la bonanza había terminado y su jefe, el que lo mandó en el barco panameño, estaba próximo a ser extraditado a Estados Unidos, donde lo condenaron a treinta años, un año y un día. Saldrá pronto, viejo y empobrecido.

Hoy Alonso cuida los jardines de una finca que recibe turistas de todas partes del mundo.

—Y también me rebusco el billete vendiendo “tumbao”. ¿Sabes qué es el “tumbao”? —me pregunta—. Réplicas de cerámicas indígenas. Tengo un cacique con bronce, cobre y bañitos de oro.

Dibulla

En la zona que va de Río Ancho a Dibulla, pasando por Mingueo,

la sombra negra del tráfico de drogas se expresa en el silencio de muchos de sus habitantes.

Pero hay algunos —como los tres personajes de este relato— que con sus recuerdos ayudan

a armar el rompecabezas de la fiebre de la marihuana y la cocaína en el norte del país.

La cocina de Mon es una cabaña sin puertas sobre piso de arena. Las paredes son tablones y el techo es de paja. Una cabra blanca, una perra negra y un perro con sarna entran a husmear la comida. En un radio viejo, que permanece prendido todo el día, suena una champeta africana. Mon le da vuelta al róbalo que está asando en un fogoncito de leña. Y dice:

—Esa canción se llama “La Mencha”. Fue famosa por la época en que Margarita Rosa de Francisco hizo de Niña Mencha en una telenovela. Por esos años se estaba acabando la bonanza marimbera.

Mon se llama Ramón Cuello. Es alto, macizo y trigueño. Vive con un gato, cuatro perros y la cabra blanca en una playa al sur de La Guajira, sin luz eléctrica ni planes de instalarla. Durante varios años navegó por el mar de las Antillas en un barco atunero que su mamá compró pensando en mejorar los ingresos de la familia, pero cuando las pesqueras grandes monopolizaron el acopio de la carne de atún en el Caribe, los Cuello no tuvieron los recursos suficientes para competir con los peces gordos del negocio y quebraron.

A veces llega uno que otro turista a campar o a hospedarse en una humilde barraca de madera, con el mar al frente y la desembocadura de un río al lado. Pero Mon no se esfuerza en publicitar la finca a orilla de playa que les heredó su madre a él y a sus hermanos, porque lo último que quiere es que esta porción de paraíso, donde vive tranquilo, necesitando poco, sin internet, con un celular barato que carga en el pueblo una vez por semana, caiga en las garras del turismo voraz. Los pocos pesos que le exige su existencia austera los reúne con el coco que le compran las negras que venden cocadas en Santa Marta y Cartagena.

En los años setenta, Mon aprendió a ganarse propinas haciendo mandados en el muelle de Taganga, el pueblo de pescadores a veinticinco minutos de Santa Marta. Allí fue testigo del florecimiento y de la decadencia de la marimba en la zona.

—Yo tenía como trece años cuando vi a los primeros mafiosos. Eran jóvenes esos manes. El más viejo en aquel entonces era Elías Durán, que podía tener como cincuenta y cinco años. Varios de ellos eran millonarios a los veinticinco, y dominaban fortunas de mil, dos mil millones de pesos, mejor dicho, plata como pa’ comprar medio Santa Marta de esa época. Por un millón de pesos mandaban a cerrar un prostíbulo, sacaban a los hombres y dejaban a las nenas. En Santa Marta había varios puteaderos reconocidos: el Samua, que quedaba en Mamatoco, o Carlín, por la Calle 6. Subiendo a Taganga había uno al que le decían La Viuda. Pasabas en la noche y encontrabas varias camionetas Ford parqueadas al frente. A mí me gustaba mucho pasar por ahí, porque esos manes, cuando se metían la mano a la mochila pa’ sacar la plata, dejaban caer billetes de cien, de doscientos, de quinientos.

* * *

La playa de Mon queda a veinte minutos en moto de Río Ancho, un pueblo de mil habitantes ubicado sobre la Troncal del Caribe, a 77 kilómetros de Riohacha, la capital de La Guajira. En un almacén a la entrada del pueblo, Manuel Carval y su esposa Yanqueli Tapias venden desde mochilas y hamacas hasta minutos de celular y gaseosas. Son colonos, y aunque no lo fueran no tienen la edad para haber vivido la bonanza marimbera. Por eso de lo que pueden dar fe, sobre todo, es del rumbo que durante la última década y media ha tomado la región.

—El pueblo estuvo opacado durante mucho tiempo por la violencia. Ahora los extranjeros están invirtiendo en tierras por acá, pero el campo está abandonado, los agricultores no tienen ayudas del Estado y las pocas tierras que trabajan son ajenas —dice Manuel.

Si bien es cierto que en los años setenta bajaban mulas repletas de marihuana por los montes próximos a Río Ancho, el papel que en la bonanza desempeñó esta zona —entre las playas de Gaviotas y Mingueo, anexadas al municipio de Dibulla veinte años atrás— fue secundario, en comparación con el protagonismo que ha ejercido durante la prolongada bonanza de la cocaína: los paramilitares impusieron su ley y el gobierno respondió fumigando con glifosato los cultivos de coca.

—Antes el plátano se daba bastante —dice Yanqueli—. Pero la tierra se dañó desde que empezaron a fumigar la coca. El cultivo anda muy mal por acá. Las personas que están cultivando dicen que lo que cultivan no vale nada. Tienen que esperar siete meses. ¿Y de qué se mantienen durante ese tiempo? Eso lo que hace es aumentar la pobreza.

* * *

Amanece en la playa de Mon, pero aún el sol no se deja ver. El cielo está encapotado. A orillas del arroyo que desemboca en el mar, en una ligera curva donde comienza otra finca, veintidós indios koguis, entre hombres, mujeres y niños, recogen conchas marinas, cuya cal pulverizada usarán para alcalinizar la hoja de coca mientras mambean. Al otro extremo de la finca, un hombre más alto y más flaco que Mon lleva sobre un hombro una viga de madera. Es Aroldo, el mayor de los Cuello, que llegó anoche de sorpresa. Vive en Dibulla y muy pocas veces al año viene a visitar a su hermano. Descarga la viga junto a la cocina, prende un cigarrillo y me dice:

—¿Qué quiere saber de la bonanza?

—Todo… Cuénteme lo que quiera.

Aroldo se sirve un café, le da una calada al cigarro y responde:

—Los problemas en serio empezaron por acá cuando llegó la marihuana. Y después el perico de mierda ese. Esa vaina ha puesto a matarse unos a otros. Pero antes no se oían tantos problemas. Antes todo el mundo tenía su ganadito, tenía sus cosas. Discutían, pero todo era sano. Todos eran como hermanos en Dibulla. Cuando formaban parrandón alguien decía: “Yo tengo un puerco en mi casa”. Alguien más traía un bulto de yuca. Repartían a los vecinos. Ahora no. Es raro el que regale algo en Dibulla.

Aroldo tiene 72 años. Manos de campesino. Como tantos labriegos de su generación, cultivó marihuana en la Sierra.

—Pero perdí tiempo y plata, porque no supe venderla bien.

—¿Por qué le decían “mona” a la Santa Marta Gold?

—Le decían mona porque ella moneaba, porque como la tierra era buena se ponía amarillita. Cuando se mojaba y se migajeaba decía uno: “Se volvió un cagajón de burro, eso no sirve”. Esa marihuana criolla no se volvió a ver. A la de ahora la llaman “caturra”. Huele más fuerte. Vale más plata. Que hay que ponerle de todo, dicen. Que hay que dejarla a la luz para que no se hiele, con un motor de gasóleo. Y a los tres meses está lista. Pero ahora es raro que alguien tenga un quintal de marihuana. En la bonanza usted llegaba a cualquier finca y veía varias hectáreas sembradas. Los Gavilanes sembraban veinte hectáreas de marihuana, a metro y medio de distancia cada mata. Eso crecía más alto que yo y se desparramaba. Sembraba uno y a los cinco meses la recogía, la dejaba secar tres días pa’ poderla raspar, porque si la raspa acabándola de cortar, al día siguiente se quema y se pone negra.

Desde esta y otras playas de la línea costera que va de Palomino a Las Gaviotas, unos trescientos metros al norte del predio de los Cuello, en los años setenta Aroldo veía casi a diario lanchas que transitaban a gran velocidad con dirección a Dibulla.

—Se alcanzaban a ver los bultos que llevaban. Eran bultos de marihuana.

A finales de 1980, cuando el ejército les declaró la guerra a los cultivadores de marimba, Aroldo comenzó a decirles a sus amigos y conocidos: “Esto se va a desplomar”.

—Y así fue. Llegó una ley que dañó estas tierras: las fumigaron desde las avionetas. Yo estaba en Larga La Vida en esa época y hasta la yuca botaba el cogollo y se estaba pudriendo. La fumigación fue y ha sido la que dañó estas tierras. No solamente dañó la marihuana. Todos los cultivos los dañó. La piña se podría, la yuca se podría, el plátano se doblaba. Ese veneno es malísimo. Y como al año de que se acabara la marihuana empezaron a decir que ahora había que raspar coca. Pero yo no me metí en eso. Llegaron los laboratorios y se empezó a sembrar coca por todas partes.

* * *

Cuarenta años después de la bonanza verde, lanchas aún más rápidas que las que usaban los marimberos sacan constantemente cocaína y “caturra” por las playas del norte del país.

A finales de marzo de 2017, por mencionar un caso grueso, la policía incautó en el puerto de Barranquilla seis toneladas de cocaína revueltas entre bloques de chatarra. Pertenecían al Clan del Golfo y tenían como destino Algeciras, España. El valor de la mercancía superaba los doscientos millones de euros. Este ha sido el cargamento de cocaína más grande incautado en Barranquilla desde octubre de 2008, cuando entrando al mismo puerto fueron halladas diez toneladas y media de la misma droga, que iba a ser enviada a Veracruz, México.

Según el Ministerio de Defensa, en el primer trimestre de 2017 las autoridades incautaron 103 toneladas de cocaína pura en todo el territorio nacional, avaluadas en 3100 millones de dólares.

A pesar de que las cantidades estrambóticas de marihuana sembrada en la Sierra son cosa del pasado, y pese a que los cultivos hidropónicos han crecido en Estados Unidos y algunos países de Europa, la hierba colombiana no ha dejado de exportarse. En La Guajira se han confiscado fletes con cannabis durante el último año. La Armada incautó en Maicao, el 11 de abril de 2017, 190 kilos de marihuana, también de propiedad del Clan del Golfo. Y en mayo de 2016 fueron ubicadas 1,4 toneladas de bareta en una casa de la misma ciudad.

* * *

“Soy mago y a mí no me entra el plomo, a mí no me matan”, decía “El Mago” Valdeblánquez en los años setenta. Lo encontré un lunes al mediodía, recostado en una hamaca guindada en el antejardín de su casa, a tres calles del muelle de Dibulla.

El pescador Jorge Valdeblánquez estaba en sus febriles veintes cuando la bonanza marimbera irrumpió en su pueblo como un vendaval. Nunca ha hecho un truco de magia, pero como atravesó incólume tanto la bonanza de la marimba como la guerra larga en la que estuvo inmersa su familia, el sobrenombre le calza bien. Es un mago para esquivar la muerte.

Cuenta la leyenda que el 17 de agosto de 1970, José Antonio “Toño” Cárdenas Ducatd asesinó en Dibulla a Hilario Valdeblánquez Mena. Al parecer, los dos pretendían a la misma mujer: Rebeca Brito. Y estalló la guerra entre las dos familias, que dejaría más de un centenar de padres, tíos, hermanos, sobrinos y primos muertos.

—Nosotros acabamos con esa gente. Todos los Cárdenas están bajo tierra —dice “El Mago”, levantándose de la hamaca.

Antes de que el dinero que trajo la bonanza deslumbrara a los dibulleros, la mayoría de habitantes de este pueblo vivía de la pesca y del cultivo de plátano, que comenzó a escasear porque los campesinos preferían sembrar marihuana.

—Un carro valía $30.000 y un quintal de marimba $120.000 —recuerda “El Mago”.

—¿Cuándo dejó de ver tanta marihuana por acá?

—Todavía hay, primo, quién le ha dicho a usted que no. Ahora está más cara y es más reservada la vaina. Antes rodaba más y cualquiera tenía uno, dos bultos en la casa. Ahora hay, pero ya no se ve tan fácil al man que la vende. Antes la gente cargaba de día hasta dieciocho camiones, ahí en la playa. A nosotros nos buscaban para cargar. Salíamos como a diez millas en cayuco y allá nos esperaba el barco grande. Lo que sí no sé es pa’ dónde iba ese barco. Eso sí se lo debo, primo.

—¿Cuál fue el marimbero más poderoso de Dibulla?

—El capo, el capo-capo uno no llegaba a conocerlo. Ese no daba la cara. El que andaba con el mochilón full de billete era un subalterno, que llegaba a la playa en buen carro y nos preguntaba si queríamos ganar plata. Iba uno y se ganaba sus pesos por cargar la marihuana al cayuco y luego llevarla al barco. Mi papá tuvo un cayuco de nueve varas y media con un motorcito que no hacía tanto ruido. De esos cayucos que se usan pa’ camaronear. Ese yo lo llevaba a Portete, a Manaure, a Uribia llenito de marihuana.

“El Mago” Valdeblánquez fue uno de los pocos dibulleros que no se parrandeó los pesos que le arrancó a la bonanza: antes de despilfarrarlos se compró una casa y un lote pequeño frente al mar.

—¿Cómo ve hoy a Dibulla?

“El Mago” vuelve a su hamaca y dice:

—Esto ahora sí es un pueblo. Ya pusieron un hotel con piscina, calcule usted. Y van a hacer clínicas privadas. Han comprado mucho los cachacos. A ellos les gusta hacer casas de tres pisos. Ya está progresando el pueblo. Ahora sí.

Palomino

La bonanza marimbera vista desde el rabillo del ojo por uno de los fundadores

de la comunidad jipikogui, en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Quedan dos horas de sol en la playa de Palomino. Es miércoles de Semana Santa y todos parecen felices detrás de sus gafas oscuras y sus cervezas heladas. Un perro escuálido recibe las migajas de sándwich que una pelirroja bañada en bronceador le lanza desde una cama con dosel blanco tipo Ibiza. En torno a los restos de una fogata cuatro turistas entre los veinte y los veinticinco años acompañan con las palmas una versión deliciosa de “Three Little Birds” en la voz ronca y la guitarra trajinada de un negro de gorra militar con la visera hacia atrás. Tumbada en la arena bocabajo, sobre un pareo violeta, una mujer de unos treinta años a punto de rostizarse lee El secreto. Una asiática habla con un hippie que lleva en el hombro un mostrador de tela con manillas, collares y pipas. Sentados en la barra de un quiosco en el que suena “Despacito” a todo volumen, de espaldas al barman, dos italianos con abdomen de chocolatina chocan sus mojitos y despliegan amplias sonrisas. Un vendedor ambulante les muestra mochilas wayúu a tres mujeres robustas de pelo castaño y a dos hombres corpulentos. “Deben ser alemanes”, pienso.

Desde el antejardín del primer hostal de la calle principal de Palomino, que conecta su zona más cool y masiva y bulliciosa con la Troncal del Caribe, un rasta desgarbado le grita a alguien, con un inconfundible acento argentino: “Traé el mate”. A lado y lado de la calle hay restaurantes, puestos de frutas, tiendas de artesanías y hostales para diferentes bolsillos. Un mototaxista rapado a los lados y con cresta rojiza rasca con disimulo un moño de marihuana mientras espera a un último cliente de la tarde.

—¿Es criolla? —le pregunto mirándole las manos.

—No, cripy —me contesta sin dejar de rascar el moño—.La compró en La 21.

La 21 es una cabaña cerca de la carretera. Una olla en la que escasea la marihuana criolla, como en todos los expendios de marihuana de la región.

—He visto a mucha gente fumando tranquila en la calle. ¿Así ha sido siempre por aquí? —vuelvo a preguntarle.

—Por acá siempre se ha discriminado al que fuma —me dice—. Piensan que es ladrón. Pero ahora que está entrando el turismo es que se ve a la gente más descarada fumando cripy o metiendo perico por ahí en la calle o en la playa. Cuando estaban los paramilitares, al que veían fumando lo pelaban enseguida. Hasta el 2005 la coca y los paras estuvieron en su apogeo.

En este pueblo guajiro de agridulce pasado y presente trastornado por un turismo sin planificación, son frecuentes los cortes de luz, y del suministro de agua potable se beneficia menos del 10 % de sus cuatro mil habitantes. Por cuenta de la llegada masiva de turistas, la tierra en Palomino se ha encarecido, y los ríos y sus afluentes se han visto afectados. Pero los empresarios y políticos locales aseguran que este auge turístico convierte a Palomino en motor de desarrollo para la región. Y siguen impulsándolo sin orden ni planificación.

* * *

El perro escuálido que recibió las migajas de la pelirroja camina a paso lento las dos cuadras empolvadas que tarda el sol en ocultarse. Tres cuadras más adelante está Sua, el restaurante y bar esquinero al aire libre donde espero a Silfo, un sabio de la tribu que ha sido testigo del deterioro de este pueblo durante y después de la bonanza marimbera.

El hombre de pelo blanco, barba blanca, camisa blanca y pantalón blanco que entra saludando a Carolina y a Carlos, los dueños de Sua, es uno de los más de cien citadinos que hasta hace algunos años vivieron con una comunidad de indígenas koguis a tres mil metros de altura sobre el nivel del mar. Silfo y su amigo Hernán Sedano fueron los primeros “jipikoguis” que se asentaron en la Sierra Nevada de Santa Marta, hace más de cuatro décadas.

Desde que un mamo —un sabio entre la comunidad kogui— lo exhortó a mantener en secreto el nombre que aparece en su cédula, Silfo es Silfo, a secas. Así se presenta.

A los 21 años se despidió de su familia y de la carrera de artes que cursaba en Cali para ir en busca de la sabiduría indígena en selvas y serranías de toda Suramérica. Después de varios años viajando, explorando caminos aborígenes sin hallar respuestas a sus inquietudes espirituales, llegó a la vertiente norte del macizo litoral más alto de la Tierra. Pero antes se detuvo en Palomino, “la puerta del ombligo del mundo”, como las cuatro etnias que habitan la Sierra consideran a este pueblo.

—Cuando llegué a Palomino las vías eran muy angostas para carros de tracción y no había puentes. Se cruzaban los ríos en canoa. Así era hasta Mingueo. Este pueblo era una cuarta parte de lo que es hoy.

El Palomino que conoció Silfo en los primeros años de la década del setenta era una escala obligada del contrabando de licores, cigarrillos, electrodomésticos y telas. Situado entre Santa Marta y Maicao (“la Meca del contrabando”), en esos años Palomino era una aldea de casas de madera y techo de palma, un villorrio tropical donde la fiebre de la marihuana estaba apenas incubándose.

Por esos caminos estrechos subió Silfo a la Sierra. Al tercer día de su travesía encontró un pueblo kogui y pidió permiso para entrar.

—Por entonces la Sierra estaba muy bien conservada. Las montañas eran vírgenes y había pocos colonos. Llegué con cero pesos, porque la consigna era no llevar dinero, no contaminar a los indígenas, a sabiendas de que el dinero es el sofisma sobre el cual se cimienta el sistema. Aún no había entre los indígenas una intromisión fuerte del dinero. Después la hubo.

Cuando les dijo a los koguis que el suyo no era un viaje de visita sino que quería quedarse a vivir con ellos, se estrelló con una negativa rotunda.

—Eran los indígenas más reacios que había encontrado en toda América. Pero con los años nos empezaron a ver no como civilizados, sino como otra tribu que vivía con ellos —dice Silfo, al tiempo que saca de su mochila un puñado de hojas de coca para mambear.

Durante un año Silfo y Sedano vivieron al margen de los koguis, en un terreno vecino en el que a duras penas se organizaron, hasta que los indígenas se reunieron y tomaron la decisión de recibirlos en su comunidad.

—Primero nos llamaron jipis por nuestras búsquedas y por llevar el cabello largo. Los mismos indígenas nos llamaban así. Luego los antropólogos y los sociólogos nos llamaron “jipikoguis”, por haber vivido tantos años con los indígenas de la Sierra, por haber hecho una simbiosis con ellos. En vez de ir a culturizar, nos culturizaron ellos.

Silfo llevaba varios años conviviendo con los koguis cuando la economía y la estructura social de Palomino empezaron a cambiar de manera radical.

—Cuando bajaba a Palomino me encontraba con oleadas de personajes que prácticamente habían invadido el territorio. Era gente del interior que venía a sembrar marihuana, aunque ya los lugareños que vivían en estas partes bajas de la Sierra tenían cultivos pequeños de esa hierba. Llegaron cantidades de hacheros a derribar montaña. Era doloroso ver cómo caían las montañas sin que nadie les pudiera decir algo. Ahí empezó la llamada bonanza marimbera…

Entonces los campesinos se bajaron de sus burros y compraron camionetas. Ya no tomaban cerveza sino whisky. Y empezaron a notarse las diferencias de clases sociales. Empezó a haber ricos y pobres; llegaron a Palomino televisores grandes y a colores, Betamax, camionetas con sillas giratorias, prostitutas y buscavidas “cachacos”, es decir, del interior del país. La arquitectura también cambió en pocos años: los ranchos de paja y los bohíos de bareque cayeron, y en su lugar se levantaron estructuras de material con adornos y herrajes. Abrieron cantinas y almacenes con artículos de marca a precios que antes ni se soñaban en Palomino. Silfo solo bajaba cada dos o tres años al pueblo por herramientas para arar el campo o hilazas para tejer.

—No quería saber nada de la “gran civilización” —dice.

A finales de 1978, los medios de comunicación divulgaron la cifra de 19.000 hectáreas cultivadas de marihuana que el Ejército había encontrado en un pueblo a dos horas a pie desde Palomino. “El Presidente ordenó la fumigación de los cultivos con el poderoso herbicida Paraquat”, subtituló El Tiempo. El presidente Turbay ya había puesto en marcha la Operación Fulminante. En ella, diez mil soldados emprendieron una guerra contra los productores y exportadores de marihuana. En 1979 se reportó el decomiso de 3500 toneladas de hierba y la destrucción de más de diez mil hectáreas de cultivos en la Sierra Nevada de Santa Marta. El 20 de abril de ese año murieron quince personas en Palomino, en lo que la prensa y los testigos calificaron como “una batalla campal entre mafiosos cachacos y costeños”.

—Cuando yo llegué, los indígenas estaban en las partes más altas de la Sierra —cuenta Silfo—. Por eso no los afectó la bonanza. Ni sufrieron ni se beneficiaron. No hubo afectación en su cultura. No hubo desplazamientos de indígenas. Alguna vez sí hubo propuestas de algún capo de la marihuana, pero nosotros nos negamos por principios espirituales. No nos interesaba entrar en ninguna clase de negocios ilícitos. No íbamos a depredar las montañas. En los principios de los indígenas ha estado siempre el respeto a la Madre Naturaleza. Fuimos muy ajenos a todo ese movimiento de la marihuana. Solamente cuando bajábamos teníamos contacto con lo que estaba sucediendo.

Dos días atrás, en Río Ancho, el siguiente pueblo hacia el norte, Aroldo Cuello, un viejo pescador y cultivador ocasional de marihuana en la época de la bonanza, me dijo algo que coincide con lo que me explica Silfo:

—Nadie podría decir que vio a un indígena kogui o arhuaco con marihuana en la mochila o cargando un bulto de hierba. Llevaban su ayo, sí, para mambear, y ñame y malanga en sus mulos, pero marimba no. En cambio el indio wayúu… Ese sí, ese es hasta malo, ladrón. Yo no confío en ellos. Son sinvergüenzas. El indio guajiro cuando coge plata ya anda enzapatado y es mala gente.

* * *

Los koguis hicieron pagamentos y peticiones a la Madre Naturaleza para que la bonanza se desvaneciera. Y la Madre los escuchó y la bonanza se desvaneció, y en Palomino, como en otros pueblos que vivían de la marimba, las vanes de lujo se convirtieron en busetas de servicio público. Unas casas de colonos que habían sido cultivadores de marimba quedaron desocupadas y otras se vendieron a precios tres veces por debajo de los que se habían pagado por ellas durante la bonanza. Los trabajadores rasos volvieron al desempleo o a sus anteriores labores: la pesca, la mecánica, la agricultura, la carpintería, la albañilería. Unos habían muerto en la confrontación entre bandas, otros salieron corriendo —como los cachacos—, los que se quedaron intentaban sobrevivir de cualquier manera. El éxodo fue masivo.

Pero pronto otra fiebre, la fiebre de la coca sagrada transformada en alcaloide, dominaría la Sierra con redoblada violencia.

—Los intereses económicos de unos y otros son lo que ha originado el mal uso de estas plantas —dice Silfo—. El problema no es la marihuana o la coca, sino el manejo del que han sido objeto. Estas plantas deberían tener un uso correcto, decente, sag

Suscríbase a nuestro boletín

Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.

Dejar un comentario