Ser un perdedor y llegar a la cima: la leyenda de Blink-182

El Enema of the State disparó a la fama a Blink-182. Antes de ese disco, muchos no supimos nada de aquel trío californiano que nos haría recordar con nostalgia los loosers adolescentes que fuimos. En su libro más reciente, este autor de la casa vuelve sobre esa historia de colegios, bandas, emos, punks y patinetas. Aquí un capítulo de ese ensayo íntimo sobre los sueños frustrados.

Quizás nunca fuimos felices, pero quizás lo fuimos demasiado.

Alda Merini

Mark Hoppus conoció a Tom Delonge en San Diego, California, a través de su hermana Anne, en 1992. Dicen que fue amor a primera vista, que ambos se quejaban de no tener una banda, que hubo química desde el primer minuto cuando se reunieron en el garaje de Tom y se mostraron las canciones que cada uno tenía en mente, que esa misma tarde ‘Carousel’ —podríamos decir, su primer hit— comenzó a encontrar forma. Eran dos menores de edad con 20 y 17 años, un bajo y una guitarra.

Mark vivía con su novia en un apartamento diminuto, trabajaba en una tienda de discos y no la estaba pasando muy bien. Se había ido de Ridgecrest, un pueblo pequeño y caliente donde vivía su familia y donde había sufrido bullying durante su infancia. Había llegado a la ciudad en busca de algo mejor. Allá dejó también su primera banda, Of All Things, a la que siguió yendo a visitar cada fin de semana. Hasta que no dio más. Para el momento en que conoce a Tom, Mark está bastante solo en la ciudad. Cuando Blink-182 comenzó a tomar forma, gastó buena parte de sus ahorros en un amplificador y un forro sólido para el bajo. Se ganó una pelea mayúscula con su novia y un ultimátum: la banda o ella. Perdió la novia.

Tom había sido expulsado del high school por llegar ebrio a un partido de fútbol. Era el único miembro constante de una banda inexistente que él insistía en llamar Big Oily Men. Le iba mal con las mujeres y era un bromista pesado que gastaba su dinero en hacer pegas por teléfono. La inmadurez le alcanzaba aún para disfrutar en grande dibujando penes en todas partes. Llevaba unos años tocando guitarra y montando tabla. Es decir, disfrutando de la cultura del surf, el skate y el punk que compartía con una enorme masa de adolescentes suburbanos de California.

Travis Barker, el baterista que se consagró con Blink-182 a partir del Enema of the State, aún no los había encontrado y tal vez ni sospechaba que algún día lo haría. Para eso faltaban seis años. Aquel día de agosto de 1992 en que Mark y Tom se conocieron, el primer baterista de la banda, Scott Raynor, tampoco sabía que haría parte de la nómina, pero estaba a horas de saberlo. Scott era un metalero fanático de Metallica que terminaría en una banda de punk porque tocaba muy bien, y Tom ya lo sabía. Estudiaban en el mismo high school. Tenía tan solo 14 años cuando le propusieron unirse. Comenzaron a ensayar en sus casas y garajes, y a tocar en proms y bares. Ya podían percibir el desprecio de las generaciones mayores que los verían como un trío de idiotas provocadores más bien flojos para la música. Pero al mismo tiempo, comenzaron a ganarse un público joven y vibrante. Mark y Tom los llamarán siempre «the kids».

Ser un perdedor y llegar a la cima: he ahí la historia, la leyenda de Blink-182. Hoy que la sé, quisiera pensar que de haberla conocido a mis doce, trece, catorce años, no habría desistido tan fácil, que hubiera imaginado que las ganas bastaban para hacer algo

Mark consiguió la primera oportunidad para grabar. Su jefe en la tienda de discos le propuso hacer un demo: Buddha (1994). El cassette salió a la venta en las tiendas que lo recibían en consignación. El ruido y las ventas hicieron lo suyo: meses más tarde, la disquera local Cargo les ofreció su primera oportunidad para hacer un álbum, uno que se llamaría Cheshire Cat (1995). Y así comenzó el sueño. ‘M+M’s’ fue su primera canción en la radio. Rick DeVoe, uno de los representantes más importantes del punk californiano, les propuso ser su mánager. Llegaron propuestas para un nuevo disco, esta vez con discográfica grande. Aceptarían la de MCA y grabarían un álbum tremendo, Dude Ranch (1997).

Gracias al disco encadenaron giras por los Estados Unidos y una que otra por fuera. No pararían de tocar. El cansancio lejos de casa terminó por alimentar conflictos. Dice el Tales From Beneath Your Mom que la tensión creció hasta que, harto de amargura en su propio silencio, Scott Raynor renunció en mitad de una gira. Dicen los medios independientes, y entre ellos varios artículos de Kerrang!, que la historia real es que el alcoholismo lo había vuelto insoportable para sus compañeros. Mark y Tom, jodidos sin baterista, encontraron su salvavidas en un tipo flaco y tatuado, baterista de la banda de ska The Aquabats, con quienes habían compartido gira y cartel. Sin mucho tiempo para ensayar y practicar, Travis Barker se aprendió el set completo apenas una hora antes de tocar con ellos por primera vez. Su talento ya era, de hecho, desconcertante.

Ser un perdedor y llegar a la cima: he ahí la historia, la leyenda de Blink-182. Hoy que la sé, quisiera pensar que de haberla conocido a mis doce, trece, catorce años, no habría desistido tan fácil, que hubiera imaginado que las ganas bastaban para hacer algo como lo que quería hacer a tiempo completo. Sí, lo cierto es que me gusta imaginar que contarme esto habría sido algo tan increíble como tener pruebas de que los aliens existen. Pero no es más que un engaño edulcorado de aquel sueño del que solo me quedaron las ganas. Lo cierto es que de este lado del globo ni yo ni nadie tenía por qué enterarse de esa historia.

Antes de internet, rastrear un periplo como este ya era complicado y aún hoy sería extraño darle tanta relevancia a algo que, por muy bueno que sea, es fiesta ajena en un lugar como cualquier otro. Para mí, un día Blink estuvo ahí, como supongo que le sucedió al resto del planeta con Shakira después de Fijación oral. De modo que me faltaba todo el contexto el día en que Mark, Tom y Travis irrumpieron en mi vida, por MTV, sin un centímetro de ropa con un arpegio sencillo y la voz de Mark armando la primera estrofa. Sus tres cuerpos trotaban dichosos por las aceras mientras los peatones veían lo que nosotros de este lado del televisor no: tres miembros viriles mecerse tras la censura al ritmo de ‘What’s my Age Again’.

Al poco tiempo vi también el video de ‘All the Small Things’ y disfruté como un niño que al fin se siente grande, comprendiendo cada referencia de la sátira que hacían de todos los artistas que le encantaban a mi hermana por entonces, fanática irremediable de las dulzonas boy band de la época, comenzando por The Backstreet Boys. El tono tonto y desenfadado del video brillaba en medio de una programación que ofrecía muy poco contenido gracioso. Mark, Tom y Travis tampoco parecían tomarse a sí mismos tan en serio en ninguna de esas tomas, pero tocaban con ganas y con gracia, como tantos soñábamos hacerlo, en un hangar aéreo donde, terminado el concierto, volveríamos al avión que nos llevaría alto, muy lejos.

La emoción que despertó en mí ese video quedaría indeleble, siempre disponible con solo recordar al tipo vestido de banano tocándose el corazón en las últimas tomas: nada es demasiado importante. Sensación diametralmente opuesta a la que sentía con lo que oía, tema cada vez más serio a una edad en la que cualquier cosa y especialmente un conjunto de gustos es una muleta suficiente para levantar algo parecido a una frágil identidad.

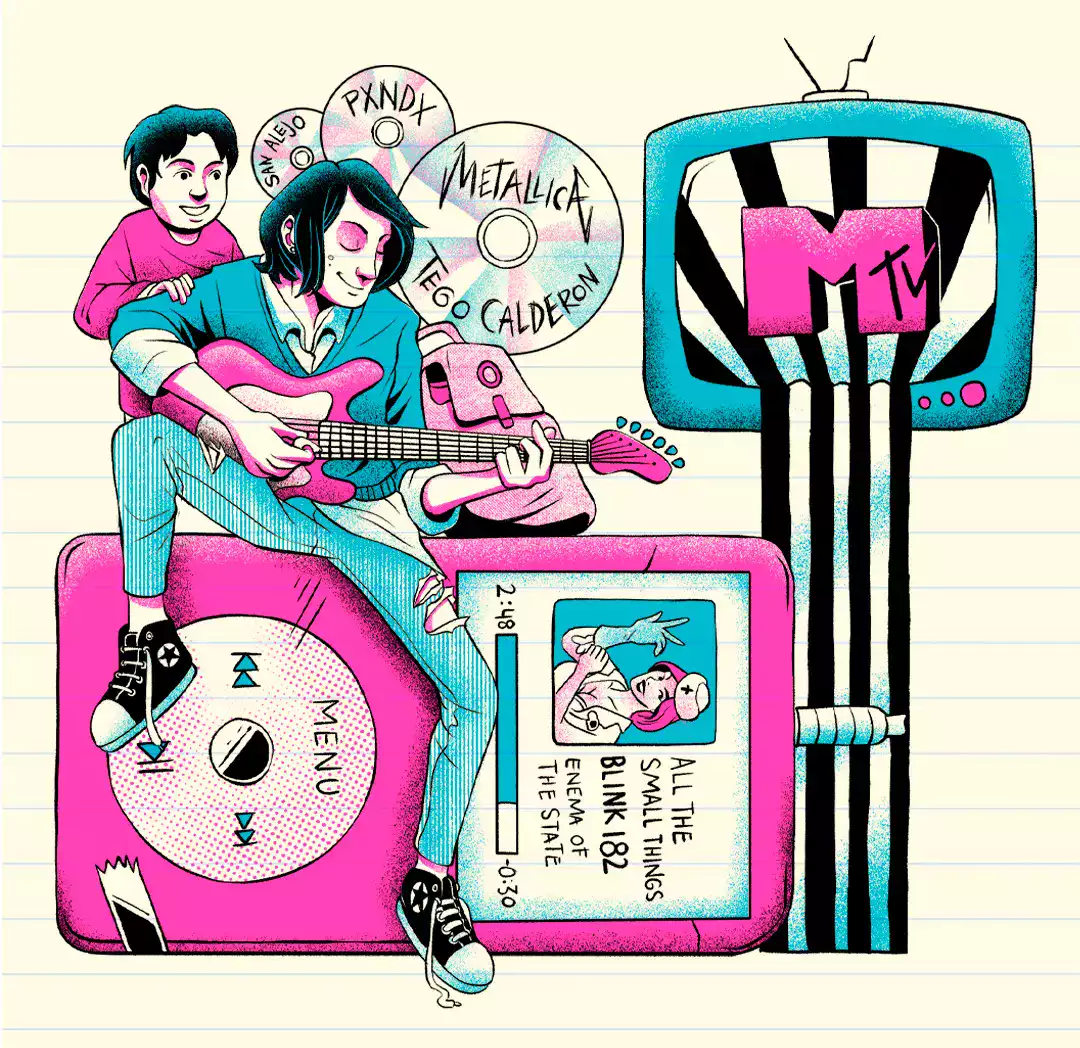

Ignorábamos ser unos afortunados entre generaciones, los primeros que le poníamos una banda sonora a la totalidad de nuestra vida cotidiana, que incluía las paradójicas capas del ocaso del tropi-pop, el alba del reggaetón y la época dorada del pop punk y el emocore

Si no estaba con mtv o vh1 en la tele gris y barrigona que mis papás me habían regalado, oía una y otra vez una pequeña colección de discos que me regaló un primo mayor: Kike. Por nuestra distancia generacional no teníamos mucho en común hasta que descubrió mi interés naciente por los géneros que él ya llevaba más de una década escuchando. Sin darme ninguna explicación, comenzó a pasarme copias piratas del Ten de Pearl Jam, del Bleach y el Nevermind de Nirvana, el Black Album de Metallica, del By the Way y Californication de Red Hot Chili Peppers, del Cowboys from Hell y el Vulgar Display of Power de Pantera y el Ritual de lo Habitual de Jane’s Addiction, mientras me abría los oídos a otros horizontes comenzando por Soda Stereo, los Fabulosos Cadillacs, Ekhymosis, Velandia y la Tigra y las 1280 Almas, entre mucho, mucho más.

Fue más o menos por la misma época que me vi al espejo y perdí el paraíso. Me dejé de reconocer en el niño que había sido. Supongo que quería parecerme a esos tipos flacos con melenas largas que veía en la televisión y un día me negué a cortar mi pelo. Cuando llegó a los hombros, lo supe: ahí estaba yo, ahí he vuelto siempre. Y sumando unos flacos ahorros con toneladas de persuasión para conseguir el patrocinio familiar, me hice a mi primera guitarra y a mi primer amplificador: un set para principiante de marca Washburn, cuya guitarra negra con tapa blanca imitaba uno de los modelos legendarios de Fender, la Stratocaster.

La había visto en manos de algunos alumnos de último grado en el colegio extranjero y liberal en que estudié, y en el que era frecuente ver a los mayores tocar en sus descansos y en las horas libres, una simulación de los huecos de la universidad que se incluía en la programación semanal con el fin de permitirnos «desarrollar nuestra personalidad o adelantar tareas». El colegio en sí era especial: una manzana de varios edificios y patios de asfalto donde jugar microfútbol era deporte de alto riesgo, ampliamente dado a raspones feos y fracturas. Allí nadie nos decía nada (si nos decían, no pasaba nada) por llevar mal el uniforme, con tal de que el saco con capucha fuera azul oscuro. Así que usábamos jeans rotos y camisetas de The Doors, Iron Maiden, Black Sabbath o Led Zeppelin. Tocábamos guitarra y más adelante, algunos llegarían también con los tatuajes y los piercings que serían la envidia de los que estudiaban en planteles más estrictos con la apariencia.

De cada incursión a los lockers, volvíamos en ascuas con nuestras cartas de amor y con la sensación de nunca terminar de entender por cuenta de un universo cultural que entraba demasiado rápido a nuestro microcosmos de privilegiados tercermundistas

Entre clases, sonaba la campana (un timbre espantosamente agudo que por algún motivo insistíamos en llamar como su predecesora), y salíamos a cambiar de libros y cuadernos, pero también a intercambiar miradas, papelitos con mensajes o genuinas cartas con las primeras personas que nos gustarían. Las metíamos furtivamente por las rendijas del casillero, antes de entrar en la terrible espera de una respuesta que tantas veces no llegó. Allí también harían su aparición por primera vez todas las demás cosas que aprenderíamos a desear en las manos o en el cuerpo de los otros, desde los Converse y los Vans, hasta los Mp3 y los primeros celulares, pasando por los artistas que íbamos descubriendo e incluso algunas costumbres indescifrables como echarnos el pelo por la cara y abrirles huecos a los puños del saco para sentirnos lo más cool del planeta al pasar nuestros pulgares por allí.

Con el tiempo, los audífonos comenzarían a colgar del cuello de la camisa o del saco de todos como un par de frutos discretos que brotaran de nuestra intimidad y que solo de vez en cuando abandonaban nuestros oídos, escondidos tras el pelo mientras estudiábamos, hablábamos o coqueteábamos. Ignorábamos ser unos afortunados entre generaciones, los primeros que le poníamos una banda sonora a la totalidad de nuestra vida cotidiana, que incluía las paradójicas capas superpuestas del ocaso del tropi-pop, el alba del reggaetón y la época dorada del pop punk y el emocore, de Tego Calderón a Paramore, de Bonka a Pxndx, de Ñejo y Dálmata a Avril Lavigne, de San Alejo a Simple Plan.

De cada incursión a los lockers, volvíamos a los salones en ascuas con nuestras cartas de amor y con la sensación de nunca terminar de entender, de siempre ir un paso atrás, por cuenta de un universo cultural que entraba demasiado rápido a nuestro microcosmos de privilegiados tercermundistas sin que nos diera el tiempo para asimilarlo.

Yo aún era tímido en mis avances sociales, pues no tenía idea de que las temporadas de bullying habían terminado definitivamente. Me animaba a charlar con algunos compañeros de clase, aunque faltaba un tiempo para que esos primeros contactos se volvieran genuinas amistades. Con ellos salíamos de vez en cuando a matar el tiempo en parques cercanos, y de vez en cuando en centros comerciales, donde algunos me mostraron lo que escuchaban ellos, sus hermanas y hermanos mayores en las tiendas de discos y revistas. Fue así que Tango Discos, La Música y Tower Records se volvieron una suerte de oasis a los que comencé a salir solo algunas tardes para ojear qué más había entre los estantes. Allí vi y oí varios de los discos y artistas que he mencionado y que más tarde me harían recordar esa época.

Entre ellos, claro, el Enema of the State.

Me desconcertó tanto la voz nasal, muy nasal de Tom, como las melodías que cantaba y tocaba desde ‘Dumpweed’, la primera canción del disco. La mayoría parecían rondas infantiles. Me encantó la voz más baja de Mark, su tendencia a sonoridades más melancólicas en ‘Don’t Leave Me’ y ‘Going Away to College’. Quizás intuía ya una predilección por las letras tristes de amor que tanto me gustarían más adelante, pero que era incapaz de comprender en el inglés de ellos dos. Disfruté en grande al poner los dos hits que ya conocía por los videos y después de un par de canciones más, dejé de escuchar. Me interesaba descubrir música nueva, pero estaba muy lejos del impulso exhaustivo que ya podía ver en otros. No lo compré —como casi siempre fue el caso, por la falta de dinero— y solo tiempo después conseguí la mayoría de esas canciones en Kazaa, LimeWire, Emule y Ares. Así pude hacerme a la primera cosecha de temas que descargué al primer iPod que tuve y que finalmente me robaron una noche en Bogosad.

Me entregué lleno de bruta persistencia a la única tarea que me interesaba: ser capaz de tocar las canciones que había comenzado a amar

Mi sobrino Nicolás se contagió de esa misma fiebre a sus tiernos seis años. También se dejó crecer el pelo, consiguió una guitarra acústica y, como yo, comenzó a pasar sus tardes practicando lo aprendido en una academia de barrio a la que íbamos martes y jueves, y que semestralmente nos fogueaba en ensambles haciéndonos presentar repertorios diversos frente a nuestras familias. Era una casa de tres pisos en la que habían convertido incluso los pequeños cuartos de ropas en salas escuetamente insonorizadas. En cada una había un tablero pentagramado, por norma subutilizado, además de sillas e indumentaria según lo que sonara.

Tras la recepción en el primer piso, estaba el par de pianos donde tomaban clase los pianistas y las chicas de canto. En el segundo piso estaba el salón de las organetas donde aprendían a solfear los más pequeños, acompañados por el dueño de la academia, un hombre dulce que nos hacía sentir a todos en casa con su voz afable y mirada sin juicios por nuestras preferencias vestimentarias o musicales. En ese mismo piso y arriba en el tercero estaban los tres pequeños cuartos donde guitarristas y bajistas nos conectábamos a los amplificadores. Y en el tercero también estaba el mejor espacio de toda la casa, un enorme altillo donde estudiaban los bateristas, esos que me vieron entrar en busca de un cable y me dijeron por primera vez en mi vida: «Buena, Yisus».

Mientras tomaba mis primeras lecciones, me parecía que la música era una cosa exclusiva de prodigios como Slash, Jimmy Page, Jhon Petrucci, Eddie Van Halen o Kirk Hammet. O como mi sobrino, para no ir tan lejos. Crecíamos a la par, como hermanos, y yo lo vería progresar a pasos agigantados hasta convertirse en un compositor impresionante, aunque muy lejos del rock primigenio en el que ambos comenzamos, y en el que yo me sentí tan falto de talento en un inicio. Porque eso sí, yo era pésimo. O eso deduje de la cara de incredulidad y absoluto tedio de mi primer profesor de guitarra, Diego.

A pesar de su antipedagógica reacción al desempeño que tuve en mis primeras clases, lo recuerdo como un tipazo. Metalero de vieja guardia en sus tardíos cuarenta, había ido a festivales en el exterior y oído decenas de artistas y discos, algunos muy difíciles de conseguir por estas latitudes antes del libre comercio. Su forma de tocar era impecable, del tipo que hace ver todo tan fácil que resultaba imposible no intentar imitarlo para descubrirse siempre un tronco sin remedio. Su mala cara no me afectó. Me entregué lleno de bruta persistencia a la única tarea que me interesaba: ser capaz de tocar las canciones que había comenzado a amar. Diego fue claro: para llegar allá había que aprender a hacer varias cosas primero.

Tomaba conciencia del ángulo en que entraban los dedos entre las cuerdas para pisar los trastes sin tapar el sonido de aquellas que quedaban sueltas; trabajaba el manejo del pick en la mano derecha para aumentar la velocidad y la precisión; interiorizaba lentamente los movimientos necesarios para armar un arpegio o un solo; buscaba la lógica interna que gobernaba las digitaciones, la alternancia entre tono y semitono, anular y dedo medio en las escalas; le confiaba al oído la tarea de afinar las seis cuerdas con las vibraciones de los armónicos. Siguiendo su enseñanza, comenzaba a oír con mayor detenimiento los solos y las dinámicas generales de las canciones de Led Zeppelin, Guns N’ Roses y Metallica, camino por el que el gusto de oírlas terminó también en durable vicio.

Poco a poco las taras fueron cediendo, aunque sacar algo por mí mismo me parecía imposible. Me costaba detectar las notas, entender la lógica que unía los acordes, no rendirme demasiado pronto. Por eso no pude creerlo el día en que sucedió

No estaba solo en todo esto. Reunirnos para practicar fue el lazo que me unió a mis primeros amigos. Así con Fabien y su bajo, Diego y su guitarra, Emilien y su guitarra, Santiago y su piano, Juan Pablo y su batería, Lorenzo y su batería, Paloma y su guitarra, pero también tocando para cantar cualquier cosa con Marialía, Olga, Roberto, Juan Pablo y especialmente con Lina y con Marcelo, ese que resultó el hermano de otra madre con el que hemos cruzado más de una etapa y toda clase de experiencias desde aquella primera tarde en su casa, sin adivinar que con las guitarras en las manos perderíamos el tiempo por más de una década y media en la que él llegaría a hacerse compositor.

Comencé a pasar tanto tiempo entregado a mi instrumento que la posibilidad de que yo resultara un vago de primer orden dedicado al ruido empezó a aterrar a mi viejo. Durante mi infancia habíamos congeniado siempre alrededor de mi curiosidad insaciable, la misma que él y mi madre se encargaban de alimentar con cursos, deportes, artes marciales, lecturas de lo que tenían entre manos, programas de televisión, anécdotas de viajes y fotos que mi madre había tomado en muchos lugares. No sentía que mi relación con él fuera especial o diferente a la de los demás, hasta que entendí que mi padre era mucho mayor que los de mis compañeros. Sucedió una tarde que fue por mí y a la salida me dijeron: «Oiga, qué chimba que su abuelito lo recoja».

Mi papá vivió mi adolescencia cuando ya había llegado a los setenta. El abismo entre ambos terminó por crecer demasiado. Dejamos de entendernos. Para él, mi pelo era un estrés, mis ambiciones musicales terreno de temores y dudas, y mi creciente interés en las humanidades un mal augurio. Para colmo de males, con los años yo terminaría de preocuparlo con mi propensión al llanto fácil y un claro temperamento enamoradizo. No lo juzgo. Hoy sé que toda esa tensión era la expresión de su esfuerzo por formar un tipo dentro de unos parámetros muy distantes a los que me rodeaban, pero también intentando respetar mis intereses y reprimir sus preocupaciones, completamente normales en un hombre que sentía que el tiempo estaba en su contra a la hora de acompañarme y ojalá ayudarme a tomar un camino. Pero eso lo recuerdo, lo pienso y lo sé ahora que ha corrido mucha agua bajo los puentes y logramos recuperar nuestra relación afable e íntima. En ese entonces, solo me parecía innecesariamente difícil.

Poco a poco mis taras en la guitarra fueron cediendo. Así se escurrió más de un año, aunque eso de sacar algo por mí mismo aún me parecía imposible. Me costaba detectar las notas, entender la lógica que unía los acordes, no rendirme demasiado pronto. Por eso no pude creerlo el día en que sucedió. Tres acordes, primero con cuerdas sueltas, silenciándolas en la estrofa, dejando dos silencios en los puentes y sumando una mínima melodía justo antes del segundo coro y que, para colmo de sencillez, no era más que las dos cuerdas agudas del primer acorde alternadas.

‘All the Small Things’ salió a oído y, por un momento, la plenitud pudo tocarse con las manos.

Suscríbase a nuestro boletín

Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.

Dejar un comentario