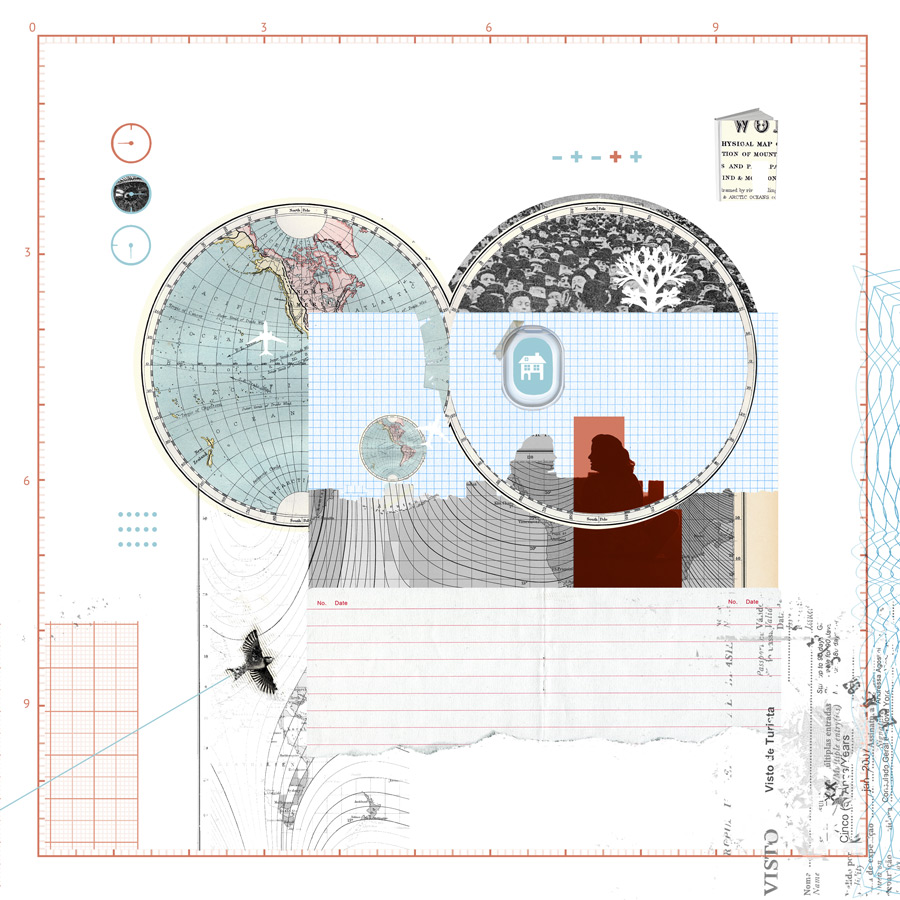

Memorias de viajes suspendidos

Aviones, aeropuertos, nuevos destinos, todo eso suena ahora muy lejano. Desde la quietud del encierro, una cronista de viajes contempla las maletas vacías, repasa las páginas selladas del pasaporte y se pregunta en qué consiste ese impulso que la lleva a estar siempre en movimiento.

I

I

El primer pensamiento que tengo como viajera al permanecer estática en un sitio es el de plantearme todas aquellas cosas que me estoy perdiendo por quedarme quieta. Siento el estancamiento en el cuerpo, en la carencia del movimiento y en las ausencias de lugares nuevos. Pero no se trata solo de paisajes, es también la necesidad de habitar otro espacio, como si en esa imposibilidad de moverse estuviera encerrada una incompletud. Y esa sensación de estarme perdiendo algo aumenta cuando pienso en que las ciudades son tan cambiantes como los seres humanos. Los ruidos, los olores, las dimensiones e incluso las ruinas que seguramente nunca serán las mismas después de tanto movimiento fluctuante.

El año pasado, después de no haber viajado durante un buen rato, tuve un arranque de desesperación. Fui al aeropuerto sin la necesidad de viajar o de recoger a alguien. Fui porque sí. Metí un libro en la mochila y caminé hasta la estación Universidades de Transmilenio, me subí al bus que fue derecho hasta el portal El Dorado e hice trasbordo con el K86. Miré cada una de las paradas durante el recorrido. Me sé los nombres, pero no recuerdo el orden, la secuencia. Si tuviera que hacer este viaje todos los días seguramente lo recordaría, solo para sentir cómo esa distancia se acorta en cada estación que se deja atrás.

Llegué y me acomodé en un café, junto a la puerta de arribos internacionales. Saqué el libro que me serviría de excusa para justificar una larga espera. Miré la pantalla de arribos que se iluminaba con pequeños carteles verdes. Varios aviones habían tocado tierra y las personas que esperaban en la puerta se inquietaban como si alguna ansiedad repentina les hubiese aterrizado en el cuerpo. Gente mirando de un lado a otro, con los brazos cruzados en un gesto de querer contener el movimiento que la cabeza no podía evitar y gente que se paseaba como queriendo ganar tiempo o territorio. Gente mirando el celular y otros esperando con las manos cargadas de flores, globos y carteles. Sentí que algo en mí también volvía. Así son los aeropuertos, gente sosteniendo cosas o cosas sosteniendo gente durante la espera.

II

Aquel día en el aeropuerto vi a una mujer que se mordía las uñas y estaba absolutamente obnubilada por la puerta de arribos, tanto así que no registraba el llamado inquieto de la nena que la acompañaba. En realidad, llegué hasta la mujer gracias a los gritos de la nena. Más de uno la miraba curioso o indignado. La nena le tironeaba el brazo y le reclamaba la mirada, pero la mujer solo se dejaba someter al tironeo violento, sin perder la concentración en la puerta. Finalmente, la nena hizo contrapeso dejándose caer al piso y fue como si hubiese buscado anclar a su madre en la tierra. En ese momento, la mujer reaccionó y se agachó. Las dos habían aterrizado en el suelo. El encuentro tranquilizó a la nena, que parecía escuchar atenta las indicaciones de su madre.

La gente del vuelo que acababa de aterrizar avanzó tempestuosa como un tsunami. La mujer se incorporó frente a la marea humana, sosteniendo la mano de la nena que, en ese momento, adoptó la misma disposición del cuerpo de su madre. Las dos ahí paradas, firmes y expectantes, recibían el oleaje de gente que las empujaba y las chocaba en un devenir a contracorriente. Yo tenía una taza de café caliente en la mesa, pero no quise tomar ni un sorbo por no perderme nada. Mi pie se movía mecánicamente debajo de la mesa. Empecé a respirar cortito. Estaba esperando con ellas.

Ambas se movieron de un lado a otro hasta que decidieron acomodarse al lado de la puerta. Estábamos tan nerviosas que no pude calcular de cuánto fue nuestra espera. Hasta que, por fin, apareció. Era moreno, de piernas cortas, tenía puesta una camisa blanca y llevaba el pelo muy prolijo. La mirada concentrada cambió en un achinar de ojos. Se detuvo para recibir a la nena, se agachó y abrió los brazos como si estuviera frente a un milagro. La nena soltó la mano de la madre y tomó impulso a lo largo de una carrerita corta. La vi estrellarse contra el pecho blanco y el abrazo se convirtió en una colisión de espuma marina entre las rocas. La madre lo miraba todo desde afuera, desde arriba, madre gaviota vigía que custodió el momento. Hubo un beso del padre a la hija que me obligó a bajar la mirada, sacarme los anteojos, buscar una servilleta.

Para cuando volví a la escena, el hombre y la mujer estaban profundamente abrazados. Se demoraron en soltarse. Tal vez el resultado de multiplicar esos segundos por días o meses me hubiese hecho sentir el peso del tiempo que estuvieron separados. Se soltaron despacio, sin dejar de tocarse. Por fin, el beso y los hombros de ella cayendo suaves como si esta vez, de verdad, algo adentro aterrizara. Cuando los veo salir a los tres tomados de las manos, entiendo que ver llegar y ver partir será una de esas cosas que voy a hacer por el resto de mi vida.

III

El primer gran viaje que hice fue cuando decidí dejar Caleta Olivia, el pueblo patagónico donde me crié, e irme a Buenos Aires. Tenía 18 años y quería estudiar literatura. Pero diez años en Capital Federal fueron suficientes no solo para apropiarme de la ciudad donde había nacido, sino también para abrazarla y despedirme de ella. Podría haberme conformado con permanecer en un solo lugar, pero nunca me pensé como una mujer de certezas. Fue entonces cuando decidí vender la ropa, los libros y despejar la habitación donde vivía.

Aún recuerdo la imagen del cuarto vacío con paredes blancas: el desamparo de los cuatro muros dibujándose igual a un esqueleto blanco, con esa luz que contiene la nostalgia del recuerdo lejano. En noviembre del 2015 saqué pasaje de ida a Córdoba capital y comencé mi ascenso por Latinoamérica como mochilera. Podría haber seguido el consejo de muchos e ir acompañada de alguien, no viajar sola. Pero nunca olvidé las palabras que Blanche dijo en Un tranvía llamado deseo: “Siempre he confiado en la bondad de los extraños”. Así que atravesé el norte de Chile, crucé Bolivia, Perú, Ecuador y llegué a Colombia en junio del 2016. Fueron meses de recorrer y avanzar sin pausa, como quien entiende que la belleza de irse siempre está en haber habitado.

IV

Hoy abrí el placard y saqué la mochila con la que recorrí Latinoamérica. Es una mochila de 65 litros, verde oscuro, que podría camuflarse perfectamente por la falta de luz. Pero no. La he distinguido ahí todos estos días, apoyada contra una de las paredes, en un rincón. Esta mañana la saqué y miré cada una de las banderitas que fui comprando en los países que visité y que cosí en los bolsillos del frente. Miré los espacios vacíos y me los imaginé cubiertos por el resto de las banderitas de los países que quisiera visitar.

Levanté la mochila y me la puse, me ajusté las correas de los brazos, la del pecho, la de la cintura. Me la puse así, completamente vacía. Volví al recuerdo de aquel día en el aeropuerto y pensé en las valijas, mochilas y maletas de los que salían por la puerta de arribos internacionales. Algunos tenían que sacarlas apiladas en un carro, otros simplemente las cargaban en la espalda.

Me desorientó sentir mi mochila tan liviana. Recordé las palabras del médico que me regañó por excederme en el peso al viajar durante 8 meses con 16 kilos y medio. No más de 15, me había dicho. ¿Con cuánto peso me iría ahora, de qué estarían hechos esos kilos hoy? Me la saqué y la acomodé en el placar, pero esta vez le puse una manta encima.

V

Las redes sociales me conocen más de lo que desearía y, de vez en cuando, me muestran ofertas del 50% en los destinos a los que siempre quise llegar. El otro día me ofrecieron la posibilidad de comprar un vuelo en un millón de cuotas, con posibilidad de mover las fechas sin restricciones ni cargos extra. Pensé en las horas de vuelo y en las escalas que tendría que hacer para llegar hasta allá. ¿Y si esta quietud también es una escala?

Mi hermana tenía un vuelo de Argentina a Estados Unidos programado para el lunes 13 de abril y la escala iba a ser en Bogotá, para poder estar juntas unos días. Si hubiese viajado, el vuelo hubiera salido de Buenos Aires el martes 7 de abril y hubiésemos pasado Semana Santa juntas. Nos hubiésemos quedado en Bogotá, ella me había dicho que no quería irse a ningún otro lado, que solo quería pasar tiempo conmigo. Y yo había aceptado porque hace rato aprendí que recibir a otros en esta ciudad también es una forma de viajar.

Como una ciudad se conoce caminando, seguramente la hubiese llevado a dar largos paseos por diferentes barrios. Le hubiese mostrado el caos del centro y la quietud de La Macarena, la hubiese llevado a conocer el glamour de la zona rosa y los artesanos de Usaquén. Habríamos tomado mucho café y conversado de todo lo que no nos dijimos en este año y medio que llevamos sin vernos. Y en alguno de esos paseos le hubiese robado un suéter o una bufanda, para tenerla puesta ahora y olerla mientras escribo esto, imaginando nuestro abrazo en el aeropuerto.

VI

Hoy no es el día de volver a casa, pero así se siente cuando te despertás y te lo imaginás. Abrís los ojos, te desperezás. Ya salió el sol y sonreís en silencio, casi imperceptible, solo para vos. “Hoy viajo a casa”, te repetís mientras te lavás los dientes y te mirás a los ojos en el espejo del baño. Ya no tenés la sensación de las sábanas en el cuerpo, ni la angustia que tenías ayer. Hoy te movés, hoy volás lejos de lo que venía siendo tu vida. Te vestís y tratás de concentrarte en los últimos detalles antes de salir de la casa. La sonrisa te dura todo el trayecto que hacés rumbo al aeropuerto. Sentís las manos húmedas de ese sudor que aparece con los nervios. Suspirás largo, no querés mirar la hora porque saliste temprano para irte sin apuro. Querés despedirte de la ciudad que dejás y de lo que alguna vez significó.

Llegás al aeropuerto, hacés el papeleo, esperás. Por fin, te subís al avión. Buscás algo en el reencuentro con las nubes. Viajaste durante seis horas en un avión y no te diste cuenta hasta que te anunciaron que llegaste a tierra firme. Y no aterrizás en cualquier tierra. Esta tu tierra, estás en tu casa. Hoy volvés a casa.

Recorrés los pasillos del aeropuerto, sentís el cambio de temperatura. Hay un olor distinto y familiar que te emociona. Llegás a buscar tu mochila pero aún no aparece, la espera te obliga a bajar revoluciones. Todo pasó tan rápido. Mientras las maletas, valijas y mochilas empiezan a desfilar por la cinta giratoria, vas a buscar a alguien detrás de los vidrios que comunican el adentro con el afuera. Pero no vas a encontrar a nadie, los que te esperan no van a esperarte detrás de un vidrio para verte y no tocarte. Para eso fue el tiempo de virtualidad y pantallas de celulares. Hoy, volvés a ser real.

Van a estar en la puerta de arribos, igual a cuando jugaste a esperar aquel día en el aeropuerto. Y vos vas a estar ahí, del otro lado, ansiosa de volver a verlos, que te hagan volver a vos. Por fin, agarrás la mochila y caminás por el pasillo, rumbo a la puerta de salida. Vas a sentir el latido acelerado del corazón, la respiración entrecortada, el mismo hormigueo que tuviste y en los pies esa mañana, cuando jugabas a que ese día era hoy. Vas a pararte en el umbral de la puerta de arribos y ahí van a estar. Son ellos, la casa, cuerpos que se espejan y corren hacia vos, latidos que se coordinan al mismo ritmo de los pasos que los acercan hasta el punto de colisión.

VII

Tengo una premisa a la hora de armar la mochila y seguir ruta: que el próximo destino represente cualquier lugar desconocido, interno o externo, que me guíen esas experiencias escondidas detrás de las voces que nacen y crecen en los viajes.

Hoy, en esta pausa necesaria, me digo que quiero llenar de sellos el pasaporte y tener que tramitar uno nuevo para seguir viajando. Que quiero cargar la mochila y sentirme liviana, aunque lleve toda la casa encima. Quiero que los kilómetros se acumulen en las suelas de mis zapatos y coleccionar paisajes en la memoria. Quiero recordar ese primer gran viaje y sentir que cada nuevo destino revelará el encuentro de algo de eso que vengo buscando. Quiero moverme hasta sentir que todas las ciudades son mi casa, quiero decir Bogotá como digo Caleta Olivia o Buenos Aires. Quiero sentirme a salvo en todos los lugares que me reciban y moverme contenida por calles ajenas, reconociéndome en el camino.

![]()

Suscríbase a nuestro boletín

Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.

Dejar un comentario