Piratas, Inc.

Quien quiera existir, debe estar en los catálogos piratas. Esta crónica callejera recorre el andén más emblemático del sector de la piratería en Colombia, donde casi todo ha sido copiado, hasta los edificios.

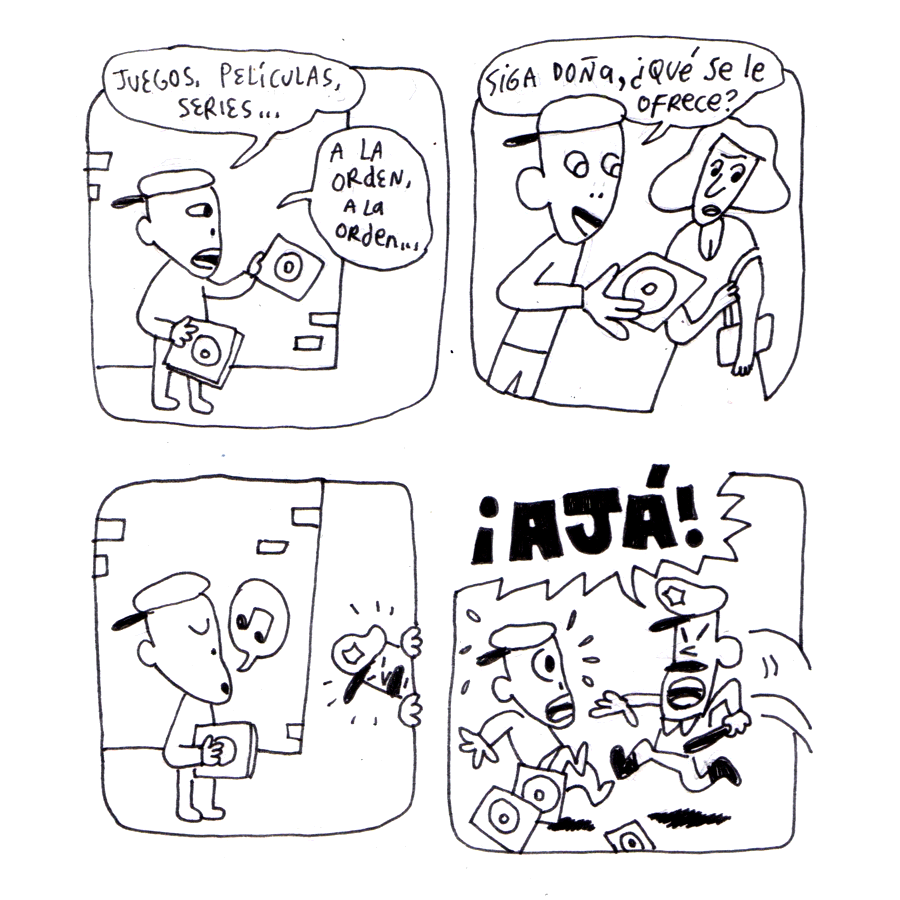

Aureliano se llama a sí mismo pirata y luce como uno, sin ningún recato. No tiene un parche negro pero sí una mancha blanca que le vela el iris y muestra que es tuerto; no va en un barco aunque camina como un borracho tratando de no caerse de una lancha; si bien no tiene pierna de palo, sí se para demasiado ladeado, como si fuera halado de un brazo hacia el fondo del mar por un demonio invisible; y por supuesto, tampoco tiene un loro en un hombro, y es que no lo necesita: él mismo es una lora mojada que canta y canta “¡programas, juegos, películas!”.

El pirata Aureliano opera en uno de los destinos que, por su importancia cultural, siempre recomiendo a los turistas que vienen a Bogotá: la cuadra donde quedan Unilago y su hermano gemelo y siamés, el Centro de Alta Tecnología. En realidad, son centros comerciales de baja tecnología donde se venden con factura legal computadores y baratijas electrónicas importadas. Pero en la calle, justo afuera de estos valles del silicio colombianos, se consiguen sin factura algunos de nuestros productos típicos que todavía no han sido reemplazados por la industria china: el mango biche con sal, el chicharrón cocho y el software pirata. Si alguien quiere conocer la forma de ser y estar de los colombianos –así es como define cultura el Ministerio de Cultura–, debe pasearse por esta cuadra en la que se encuentran la grasa y la fruta, donde están la legalidad y la ilegalidad y, sobre todo, el sitio en el que la copia barata es una forma de ser.

El día que me topé con Aureliano aproveché para ver si tenía la final del fútbol colombiano, porque aunque no se había jugado aún, se sabe que los piratas se adelantan a los lanzamientos oficiales y una apuesta suficiente al ganador me podría sacar de pobre. Mientras yo miraba el catálogo, el pirata le cantó “¡programas, juegos, películas!” en la cara a dos policías que salían de Unilago. Los uniformados, que iban comiendo helado de fresa, se acercaron, revisaron la lista buscando la última comedia romántica de Hollywood y se fueron sin comprar nada. “Y estos manes qué”, le pregunté a Aureliano, que en realidad tiene otro nombre macondiano que cambié para proteger su identidad y, sobre todo, mi integridad física.

—Patrón, es que pusieron como un comando por acá para cuidar no sé qué petrolera y por eso se ven tantos tombos.

—Ah, ¿y no le da miedo de que se devuelvan y lo encanen por piratería y de paso me lleven a mí por estar mirando? —dije.

—Nah, ¿sí vio que yo les ofrecí? Esos también compran.

La ley afirma que la piratería en Colombia es un delito con penas de dos a cinco años de cárcel; sin embargo, solo a los ingenuos se nos ocurre que los policías harían cumplir la ley o podrían siquiera sentirse incómodos con el delito. Y menos aquí, en los alrededores de Unilago: un monumento a nuestro amor por la copia. Puede que nos hayamos arrodillado ante todas las potencias, las multinacionales mineras y cualquier forma de codicia, pero durante 200 años de vida republicana jamás hemos dejado que nos invada el imperio de la innovación. Copiar es nuestra cultura empresarial. Hay excepciones, claro: los Parquesoft que agrupan innovaciones en arte digital, ciencia y tecnologías de la información en varias ciudades del país; la empresa colombiana que creó una aplicación de edición de fotos que fue premiada por Apple y ha tenido más de un millón de descargas; algunos juegos o sistemas para administración de pedidos e inventarios hechos en Colombia; o el mismo pirata Aureliano, que diversifica su negocio de forma innovadora: además de desempeñarse en el sector de la piratería, vende frutas.

—Los programas que yo vendo no tienen virus ni le van a fallar, esté fresco que yo soy conocido por acá: ese carrito de frutas que permanece al otro lado de la calle es mío —confesó.

—Aureliano —le dije—, usted ya me dijo cómo se llama, dónde trabaja y me dio su número de celular, ¿no le preocupa que yo sea un policía encubierto?

—Aquí hace rato no hacen redadas, y cuando hacían los operativos no venía uno sino muchos manes vestidos de civil, los de la SIJIN. Se paraban por toda la cuadra y cuando estaban listos se comunicaban, nos agarraban a todos los piratas al mismo tiempo y nos iban echando de una a un camión de la policía.

—Por eso, Aureliano, ya ha pasado el tiempo, ¿no le da miedo de que lo vuelvan a coger?

—A mí me mandaron cuatro veces a la UPJ (Unidad Permanente de Justicia) y acá sigo.

Es sorprendente que el índice de piratería en Colombia sea el más bajo de Latinoamérica. 51% de los computadores en el país tienen software ilegal instalado, mientras en Chile representan 59%, en Perú, 67%, y en Venezuela, 75%. En estas tierras, donde se importan hasta papa y maíz, se siguen cultivando muy bien el banano, el mango y la copia no autorizada de software y películas. Y muchos latinoamericanos, como Aureliano, no tienen otra opción que trabajar lo que esta tierra da. Él, que no pudo terminar el bachillerato, tiene muy pocas opciones –o ninguna– de que lo contraten en Microsoft o en Adobe o como vendedor de alguna empresa colombiana de desarrollo de software. Además, pónganle traje y corbata a Aureliano y se va a ver tan atemorizante como el procurador Ordoñez entrando a una biblioteca.

A pesar de su aspecto, Aureliano es muy amable, tanto como los vendedores legales dentro de Unilago, solo que mucho más diligente. Adentro, si uno pregunta por versiones de ciertos programas, lo miran como si estuviera averiguando por uranio enriquecido; afuera se consiguen todos los programas, y si no los tiene un vendedor, llama a sus contactos y en medio minuto aparece la versión exacta del programa de Windows o Mac o Commodore de 1979 que uno necesite. En Colombia, lo ilegal suele funcionar mejor que lo legal.

Ahora, en realidad no me confío de sus productos: el carisma y eficiencia de Aureliano no me quitan de la cabeza que para su distribuidor sería muy fácil instalarle un malware a todas la copias para recopilar datos de cuentas bancarias, por ejemplo.

—¿Ustedes cómo hacen para tenerlo todo? —pregunté— ¿Existe un solo distribuidor que les reparte a todos los piratas?

—Yo hago mis propias copias y las tengo bien escondidas.

No le creo. La cuadra de Unilago es un enjambre de piratas. Hay al menos seis por cada entrada de los centros comerciales y son seis entradas en total; a mí se me olvidó sumar cuando entré a estudiar Comunicación Social, pero según mi Excel (pirata) hay unos 36 piratas en menos de 200 metros. Y no se ve ninguna guerra del centavo, ni siquiera una mala mirada hacia los compañeros: aquí todos trabajan de forma mancomunada y vocean sus productos en un coro desafinado e infernal. Mi teoría es que tantos colombianos juntos y en paz solo son posibles si todos pertenecen a la misma mafia.

Logré sacarle a Aureliano suficiente información, un logro que atribuyo a mi mejor cualidad: no tener cara de tombo. Animado, decidí conversar con sus colegas, a ver si lograba averiguar quién es el patrón. Tiene que tratarse de un jefe poderoso, uno capaz de pagar una patente de corso para decenas de piratas. Según la Alta Consejería para la Seguridad y la Convivencia, en 2013 distintos sectores de la economía nacional perdieron $1,3 billones de pesos por culpa de la piratería; el cálculo se hace sobre la hipótesis de que cada peso vendido por los piratas es un peso que pierde la industria legal. No debe ser una bagatela la parte de ese botín que recibe el supuesto jefe pirata del sector de Unilago por manejar la venta de copias ilegales de programas, juegos y películas alrededor del par de centros comerciales minoristas que más equipos de computación venden en el país. A pesar de la circulación de todo ese dinero, a cada pirata que está en la calle le toca un poco menos de dos salarios mínimos mensuales, apenas ganan de tres mil a cinco mil pesos por cada disco que venden porque, según me contó el pirata James (nombre cambiado por mi seguridad): “hay que pagarle al que hace las copias, al que las trae, al jefe y a los tombos, que son los que más ganan”.

—¿Entonces tienen jefe?

—Ajá —respondió mirando para otro lado.

—¿Y cuánto ganan los tombos?

—Depende del que está de turno.

Los piratas –sería más exacto que se llamaran corsarios, porque parece que tienen comprado el permiso de las autoridades– trabajan de lunes a domingo, día y noche venden copias, y copian y venden, y vuelven a copiar.

Es como si un artista conceptual hubiera creado a los piratas de la cuadra de Unilago: ellos mismos son copias que caminan igual, cantan de la misma forma “programas, juegos, películas” y se untan la misma cantidad de gomina. El escenario fue hecho con cuidado: los dos edificios frente a los que actúan también son copias. Hace unos años, el artista hizo clic en la fachada insulsa de Unilago y sus hormigueros interiores llenos de pequeños locales forrados con cartones fosforescentes que anuncian ofertas, luego hizo copy-paste encima del lote vecino y voilá: apareció el Centro de Alta Tecnología como por arte de pirata digital. Yo mismo, andando por esta cuadra, no soy más que una copia no autorizada de reportero amarillista de programa de domingo a las ocho de la noche.

—¿Qué opinión le merece el software legal? —le pregunté con solemnidad a James.

—Ah, de ese también se le consigue, jefe, más barato que allá dentro —afirmó señalando el Centro de Alta Tecnología.

—¿Y cómo va a ser legal y más barato?

—Pues porque se importa de Estados Unidos en una maleta; pero es bueno, con serial, caja sellada y todo.

—¿Importaciones en una maleta? Eso se llama contrabando.

—Sí, eso. Pero es bueno, si quiere lo llevo a la bodega donde está todo, para que compruebe la calidad.

—No, gracias —si la Policía no se arrima por allá, yo que justo dejé ese día mi fusil Kalashnikov en la mesita de noche, menos. Dejémosle esas aventuras a Manuel Teodoro.

Piratería y contrabando: los emprendedores exitosos, como el CEO de los piratas, por lo general manejan holdings, no empresas aisladas.

—¿Ustedes tienen el mismo distribuidor? ¿Cómo hacen para no pelearse los clientes? —le digo a John Jairo (este nombre no tuve que cambiarlo porque es el nombre genérico actual del hombre colombiano), como por no preguntarle quién es el jefe de la mafia a la que pertenece.

—Mire, usted ya está preguntando mucho, esto ya está como incomodo.

Pregunté lo mismo a otros piratas –no a muchos, claro, porque soy muy cobarde– y recibí copias de la misma evasiva, pero con algunas diferencias, como si padecieran un virus informático. ¿Y qué esperaba que me dijeran? “Claro, nuestro CEO, Mr. Sparrow, lo atenderá con gusto en su oficina del Parque de la 93”. Así que, aparte de la mención que hizo James de su jefe, no tengo más pruebas de mi hipótesis de que existe una mafia detrás del negocio de la piratería del sector de Unilago, lo cual es malo para el periodismo pero bueno para mi salud: está comprobado por la ciencia médica que divulgar pruebas de la existencia de mafias en Colombia reduce la esperanza de vida.

Lo que sí me contaron es que los discos no los hacen a partir de los originales que traen de contrabando, sino que alguien se encarga de descargar los programas de Internet con su respectivo crack (el método para hacerle trampa a los algoritmos con los que las empresas de software pretenden bloquear las copias ilegales). También me presentaron un producto innovador que ha tenido, según ellos, muy buena acogida entre los dueños de empresas: se trata de una especie de copia de alta gama, una imitación exacta de la caja y el disco en que viene el software, además garantizan que el número serial funciona y para la promoción usan el siguiente eslogan: “lo llevan bastante porque pasa los controles de la DIAN”. El disco pirata de Office Professional cuesta $20.000 (pero si se regatea se puede conseguir en $15.000 o hasta en $10.000); la imitación de alta gama con caja y serial, $150.000; el original de contrabando, $480.000. La licencia legal cuesta en Colombia alrededor de un millón de pesos.

No andan nada mal las cifras de la industria colombiana de desarrollo de software. Los ingresos del sector se multiplicaron 3,79 veces de 2007 a 2012 (cifras de IDC); el total de ingresos del sector de las tecnologías de la información en 2012 alcanzó 6.803 millones de dólares; en Latinoamérica, Colombia tuvo la tasa de crecimiento en el mercado de software más alta entre 2000 y 2004. Pero cero (0) estudios sobre la industria de software colombiana mencionan la innovación como responsable de este crecimiento. Muchos mencionan que, al ser Colombia el tercer país más poblado de la región, tiene una demanda interna potencial significativa; la otra ventaja es la mano de obra barata. La mayoría del negocio del software con el que se encuentra Colombia, a pesar del enorme potencial que tendría la innovación en un país que crece rápido, está en el desarrollo de aplicaciones por encargo, la consultoría, la subcontratación de sistemas de información, el servicio de procesamiento, la integración de sistemas y el soporte técnico.

Estos negocios crean empleos de mucha mejor calidad que la piratería o la venta de frutas en la calle. Todo país necesita profesionales que se encarguen de estos servicios informáticos, así como necesita profesionales que sepan destapar inodoros. Pero una nación no puede hacer que una industria fluya de verdad dedicándose casi por completo a darle a la bomba para destapar –o a la sonda si el problema es más grave–, además de eso tiene que diseñar y vender sus propias tecnologías de acuerdo a sus necesidades y circunstancias; mejor dicho, unos inodoros que se adapten a la forma de sentarse del país, o unas cañerías que algún día puedan erradicar de los baños de Colombia el omnipresente aviso de “no tirar el papel en la taza”, por ejemplo.

En el país hay varias multinacionales que se han hecho poderosas gracias a la innovación, pero se dedican principalmente al comercio y a los servicios. Para motivar a sus empleados colombianos han implementado un revolucionario concepto forjado en los MBA llamado ownership culture: se trata de persuadir a los empleados para que trabajen tan duro como si fueran los dueños de la empresa, pero sin darles ni una sola acción de la compañía.

A favor de la piratería se puede decir que las licencias son muy caras para el estudiante típico (si usted quiere tener la suscripción legal de Photoshop para sus tareas de diseño o fotografía, aliste $204.000 al año; es decir, casi la tercera parte de un salario mínimo mensual en Colombia). Hay que decir que Aureliano no tuvo oportunidades para estudiar y no pudo ser el Steve Jobs criollo, que sin la piratería millones de colombianos se hubieran quedado sin ver la obra de Fellini, que la gente no tiene tarjetas de crédito para comprar programas en línea. En contra, tenemos que le quita dinero al talento creativo y se lo pone al talento delictivo, que la copia pirata podría tener malware para robar datos financieros o fotos calientes, que es un delito similar al hurto, que genera mafias, que ahuyenta la inversión extranjera, que no se necesita habiendo soluciones en línea gratis y buenas como Google Docs o Gingko App.

La discusión despierta muchas pasiones, pero si se miran bien las cosas que pirateamos, discutir a favor o en contra de la piratería en Colombia es discutir a favor o en contra de las almohadas de plumas cuando la casa es un chamizo debajo de un puente. La piratería evidencia un problema mayor: que mientras los empresarios colombianos le hacen genuflexiones a expertos que vienen a predicar sobre la innovación –entre ellos Bill Gates y Mark Zuckerberg–, en el extenso catálogo de software de los piratas no aparece ninguna aplicación hecha en Colombia.

Según un estudio de Fedesoft (2012), la mitad de las 201 empresas colombianas de software que fueron encuestadas, afirmaron que llevaban a cabo innovaciones. Sin embargo, pocas empresas informaron que estas actividades estuvieran relacionadas con procesos de innovación estandarizados o con indicadores de gestión, por lo que no son medibles ni controladas. Es decir, o la innovación no es tomada tan en serio o se le está llamando innovar a cosas como desarrollar software por encargo, que es tan pretencioso como llamar Centro de Alta Tecnología a un almacén de computadores.

Está de moda autodenominarnos innovadores y emprendedores, pero que el eficiente sector de la piratería en Colombia no cuente con software nacional es una representación trágica del apenas 0,4% del PIB invertido en ciencia y tecnología. Israel, en cambio, invierte 4%, Corea del Sur, 3,7% y hasta Kenia, con un 2%, invierte más que nosotros. La falta de capital intelectual colombiano en las listas piratas es la caricatura de un Estado que, a falta de una estrategia para desarrollar ciencia y tecnología, pretende vendernos como mera maquila de inversiones extranjeras; de una academia que prepara a sus ingenieros para ser gerentes o para que se dediquen a implementar tecnologías, no a crearlas; y de una sociedad que ve el trabajo creativo como un disparate, un pasatiempo o una cosa de vagos, y que le parece que lo máximo es trabajar para una multinacional donde la gente se la pase diciendo palabras en inglés, como ownership culture.

Que no creemos ningún programa que sea del interés de nuestros comprometidos piratas es deprimente. No pude permanecer más tiempo cerca a Unilago, de repente me harté de los piratas, de sus cantos destemplados, de sus 4 gigas de música en USB, con SIM card para el celular, por tan solo 20.000 pesos (¡una USB de 4 GB vacía cuesta $25.000!), de que con solo verme la cara supieran mis gustos musicales –“¡se le tiene el rock, amigo, también la salsa!–. Cuando me estaba yendo del lugar, un pirata me dijo: “Pero qué le molestó, patrón, ¡apoye la piratería nacional!”.

Suscríbase a nuestro boletín

Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.

Dejar un comentario