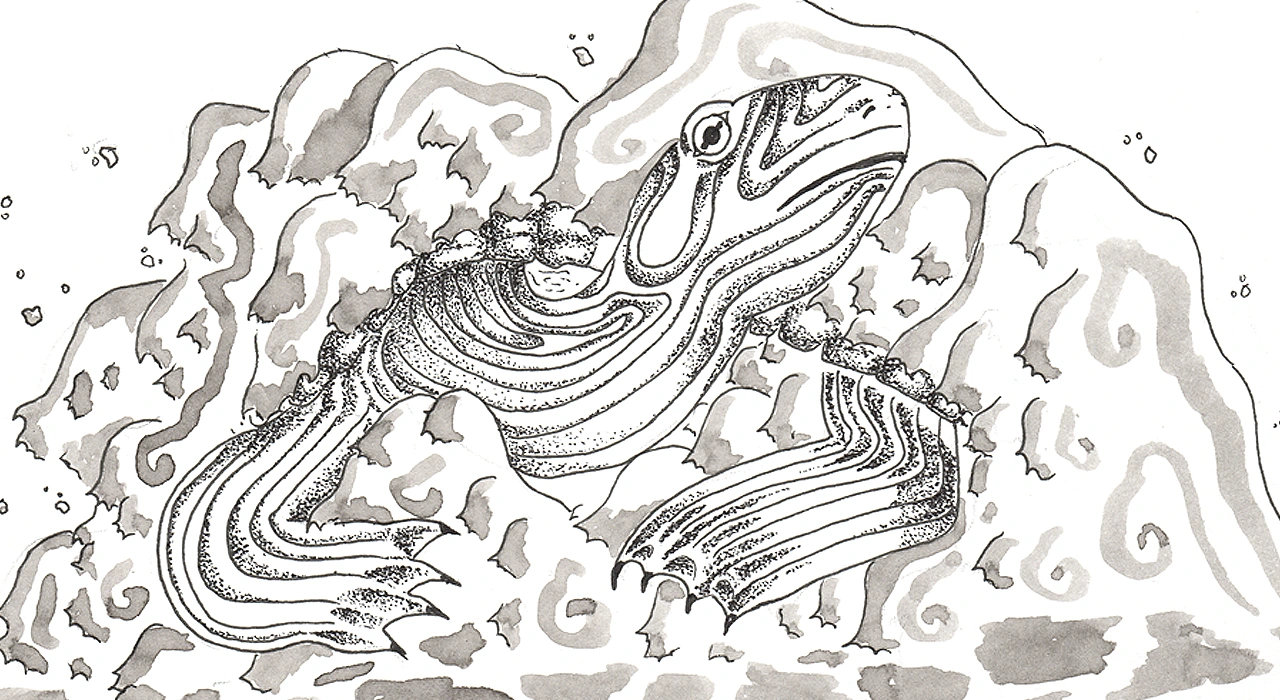

La desjuiciada

Las muelas son la verdadera medida del tiempo (y del dolor). Este relato se clava en las encías como el juicio final.

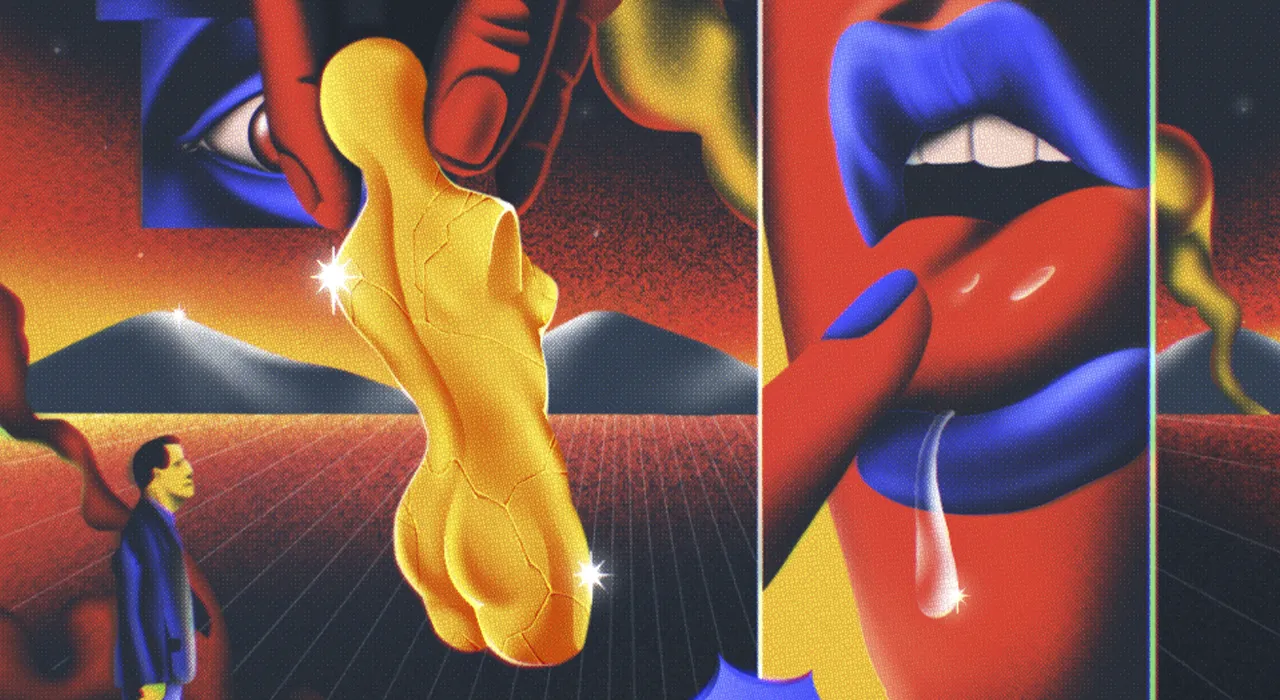

El dolor de las cordales se siente como si me quisiera nacer una montaña en la raíz de la encía. No por nada la odontóloga me ordenó una “radiografía panorámica”. ¿De qué otra forma miras una montaña o un volcán?

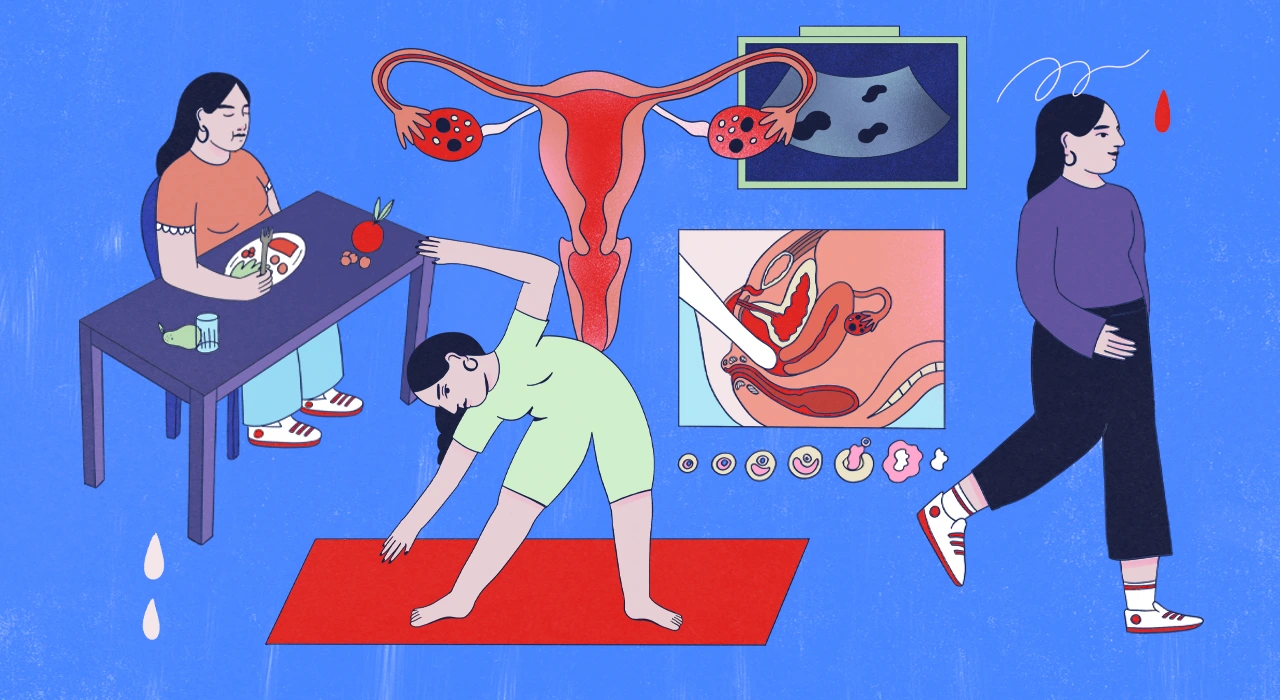

Me hice el examen para valorar de cerca el paisaje de la boca, o no “de cerca” sino científicamente, un método a la vez profundo y eficaz para ver los dientes sin ver los dientes, sin la típica envoltura de la saliva, la carne y la piel.

*

El negativo a blanco y negro arrojó la imagen esperada: una mandíbula en su sitio, dos hileras de dientes, y en el lado derecho de la radiografía —el izquierdo en la ‘vida real’—, una muela creciendo en dirección contraria a las otras, horizontalmente. Su posición (decúbito supino, supuse) sometía a los demás dientes y se abría al mundo, lenta y persistente en el interior de la encía. La doctora del laboratorio me ordenó quitar todo lo metálico que llevara conmigo: llaves, monedas, cadenas, aretes. Me despojé de lo requerido y lo dejé en un banco. Al rato estaba mordiendo la patita saliente de la máquina panorámica. Alcancé a imaginar una luz enceguecedora y un cortocircuito atravesándome los nervios de las encías. Pero no ocurrió nada semejante y mi única queja —secreta— fue que el escaneo terminara tan pronto, y de forma indolora.

—Hay que sacarla —me dije al mirar en el archivo .pdf de la radiografía aquel hueso desquiciado.

La odontóloga me había pedido el examen después de escuchar mi testimonio (“me duele acá”) y abrirme la boca. Cuando tuvo el .pdf consigo —el laboratorio se lo enviaba directamente— me agendó la exodoncia. Quedé sorprendido por la facilidad con que se programaba una extracción de muela, como si se tratara de un corte de pelo o una quiropedia (que no es fácil de conseguir en ningún spa). Pero la ausencia de un trámite engorroso se debía a que estaba a punto de pagar los doscientos once mil pesos del cirujano maxilofacial. Había renunciado a la cita con la Eps, que prometía un día tras otro de espera con el dolor cada vez más enraizado en la encía, ya cruzándome como una grieta el costado del cráneo. Y aunque acceder a un servicio independiente me dejaba casi en la ruina económica —esa más difícil de extraer—, así podía acabar pronto con aquella tortura que fundía perfectamente la carne con el hueso, una tortura autoinfligida, encima, como una recordación de lo impredecible y lo dañado —o dañable— del cuerpo y lo orgánico.

*

En el espejo del baño miraba los puntos blancos del hueso expuesto entre la carne, agrietada con los años. Allí, la muela semienterrada despuntaba someramente con su brillo húmedo. A veces, su vista me hacía pensar en los escollos en la orilla del mar, en las lentas separaciones continentales o en los picos nevados de la Sierra de Santa Marta. Otras, era consciente de su existencia atada para siempre al dolor, al bulbo de carne rosácea de la encía.

*

El dolor de muela posee una característica que lo hace distinguido y desconcertante para el paciente: no es un tumor maligno —no hace metástasis—, como mucho te nubla los sentidos (y te reemplaza la mitad de la vida al volverse lo único a lo que le das atención); pero existe la certeza de que no te va a matar, al menos no de inmediato. Se puede postergar o ignorar, después de todo, no es un corazón averiado: sólo cuando persiste y es intenso, acudimos al odontólogo. Mientras el dolor no se achante, o nos deje dormir tranquilos, ¿para qué extraer su causa? Sin embargo, la literatura médica es enfática y fatalista en esto (como en todo): un dolor —acabo de googlear “muerte por dolor de muela”— es síntoma de una infección que puede extenderse a través de los tejidos y vasos sanguíneos, afectar la mandíbula, la cabeza, el cuello… y desembocar en una septicemia mortal.

*

—Llegaste puntual —dijo la odontóloga en tono afable.

No había de qué asombrarse: yo vivía en la otra cuadra, éramos casi vecinos, y el sentido práctico o un consuelo mediocre te dice que cuanto más rápido empieza más rápido termina. Pero la hora que duró la cirugía —a manos del ‘maxilo’ y el acompañamiento de la odontóloga como extractora de sangre— se alargó en la memoria de mi estructura ósea por días. En síntesis, me levanté del sillón reclinable convertido en mi propio trauma, un zombie sintiente.

Al rato de llegar al consultorio me acosté, abrí la boca, no así sino más, un poco más, después aguanté, recibí la primera inyección de anestesia en la encía y fui tensando el cuerpo a medida que transcurría la operación. Con cada descarga de la jeringa la anestesia penetraba como un rayo candente o un líquido afilado en la encía. Pronto esa zona dejaba de sentirse —o se sentía dormida, anulada—, para que pudieran introducirse los bisturíes, las pinzas, el raspador, el succionador. De un lado y otro serruchaban para sacar lo que se oponía a salir. Cuando el objetivo quedaba a la vista, alguien agarraba el fórceps y apretaba y empezaba a tirar hacia el único lado posible, con la mandíbula como único apoyo donde el diente dormía arropado en carne.

Lejos estuve del instante balsámico o cinematográfico de la muela que surge con sus cuatro largas patas sangrantes apuntando a la boca. En vez de una pieza coleccionable, el cirujano extrajo un hueso troceado, las patas rotas y hechas añicos por su ubicación osada. Dejó verlo al contraluz de su blancura pegoteada en sangre, y lo soltó en la bandeja con un ruido metálico. Entonces repitió la operación dos o tres trozos más, los que faltaban, no sin antes volver a escarbar y aplicar el fórceps u otra dosis de anestesia. Yo me quejaba, retorcía un pie, ahogaba un gemido, intentaba controlar la respiración y retener la saliva licuada en sangre para evitar tragarla antes que el succionador.

—Fuiste valiente, no todo el mundo se atreve —dijo el doctor al terminar, halagándome. Me sentí un tipo de héroe falso y extraño: uno que asiste a una tortura para remediar otra que prometía perdurar o empeorar, que durante la última semana se había visto obligado a sobrevivir a punta de analgésicos y hielo (otras formas de anestesia).

Salí del consultorio reteniendo buches de saliva y sangre de la boca, me agarraba la mejilla izquierda, intentando mecer el dolor para que no siguiera propagándose. Con cada paso, el cuerpo parecía apoyar todo su peso en la mandíbula. Era como dar lentas y estremecedoras zancadas de gigante, pero en vez de temblar la tierra bajo mis pies lo hacía el maxilar inferior, y desde ahí la onda expansiva se volvía incontrolable. Como supe después, el maxilar inferior es el hueso más grande y el único del cráneo que se mueve (a veces con vida propia).

*

Popularmente, le llaman “la muela del juicio”; también es conocido como el diente de la sabiduría (en inglés: wisdom teeth). Asociar la sabiduría o el juicio con algo que te perfora la piel y te moldea la dentadura suena coherente en una sociedad en la que se goza con el suplicio: el que ha sufrido ya tiene un público dispuesto a conocer su desgarro. Para el doctor, yo era digno de una felicitación por hacer lo que requería con urgencia. Para mí, la medicina, protagonista de guerras y epidemias, vive peligrosamente obsesionada con el discurso del héroe.

Mi madre rebautizó la muela así: “La desjuiciada” (ya es mi nombre favorito). Además de darle un toque personal, parece subrayar su forma de existir al garete, sin gobierno de sí misma, extraña al imperio de la dentadura. O de la dictadura dental, en la que cada pieza tiene que servir para fundamentar un sistema —el de la mordedura, el de la sonrisa— o se destruye.

La muela desjuiciada no es enjuiciadora: ella sola llama al desorden. El “juicio”, si cabe, nos ha llegado de otra forma, al parecer más angustiante en otros tiempos, pero siempre vinculado con nuestra imagen pública y política: dientes negros por exceso de azúcar (como se dice que los tenía la reina Isabel I); extracciones sin anestesia y al aire libre en la Edad Media; barberos y herreros haciendo la labor que eventualmente sería exclusiva de los cirujanos dentistas; dientes arrancados de cadáveres para usarse como implantes; ortodoncias ideadas para la foto, para el álbum familiar, la campaña publicitaria, el autoestima (el autoodio), las galerías de Instagram.

En odontología forense, los dientes son una de las partes más fiables para la identificación de un cadáver. Estas identificaciones pueden desembocar en juicios, reabrir investigaciones de desaparecidos, darles un rostro, un lugar. Las muelas son huellas, indicios, cuerpos. Algunos las coleccionan sabiendo que cada hueso encierra algo vital para el trazado de un mapa: el cuerpo humano. ¿Existe otro hueso —propio— que podamos ver o conservar a lo largo de nuestra vida? A menos que nos miremos los dientes o asistamos a una experiencia extrema, ignoramos la imagen real de nuestra osamenta.

*

No, la muela no había nacido para torturarme. Había nacido, si acaso, para mostrarse al mundo y ser una muela; sin embargo, por la forma en que creció era incapaz de cualquier movimiento desprovisto de crueldad. Su sólo estar ahí desfiguraba un orden y arruinaba todo propósito de ortodoncia, que muchas veces consiste en quitar y mover a la fuerza lo que se oponga a sus aspiraciones de pulcritud y belleza moldeable. El dolor que me provocaba era, entonces, circunstancial, en absoluto enjuiciador; ni más ni menos que un “daño colateral”.

*

“Ya salí de eso”, me dije en algún momento, sin ningún placer. Llegando a mi casa recordé los comentarios del médico sobre la muela durante la cirugía: “Ya está bailando, ya casi”, “La tienes enchicharronada”. En un momento hubo mención de la sangre: salía abundante, al parecer, pero nada descontrolado; no habría muerte hemorrágica. Durante unos segundos el extractor se atascó o funcionó mal, se dijo que habría que cambiarlo, para otra ocasión. Lo que menos deseaba era una cirugía postergada o en sesión doble; sabía que si salía de ese lugar, no iba a regresar nunca; también, que regresaría como fuera.

La primera vez que me sacaron un diente de leche me comí un helado en un centro comercial enfrente del consultorio. Esta vez, con el consejo de comer sólo cosas frías (“una malteada”), no supe qué hacer. Era imposible siquiera pretender abrir la mandíbula para algo distinto a botar sangre. Como no era recomendable escupir (que implica mover varios músculos incluida la lengua), tenía que dejar babear lo que fuera. Si iba a hablar, lo mismo: cualquier sonido distinto al balbuceo se me antojaba agónico. Quizá eso era lo que hacía este dolor: no cambiar nada, salvo desarticular lo existente. Si decía “No”, sonaba como una interjección: “Oohhh”. A veces soltaba un quejido que no podía confundirse con nada distinto al lamento de un animal herido.

El único pensamiento que se hizo carne en mí fue el de la sangre. Ya la muela no importaba. Del sabor metálico en la boca pasé a uno amargo, como de bilis, tuétano o tal vez cartílago abierto. Recordé el succionador, que la odontóloga sostenía con paciencia en un costado de la mejilla, moviéndolo según la disposición de los demás instrumentos. Como en una balsa a la que el agua inunda, la pequeña manguera succionaba el líquido rojo y la saliva para retrasar o impedir el naufragio. Borbotones de sangre amenazaban con ahogarme y hundirme más en el dolor.

Esa primera noche no me cepillé los dientes. Si algo me mantuvo más o menos limpio, fue sangrar. Al fluir, al hacerme babear era lo único que me lavaba, lo único que escupía sin escupir. Las pastillas para el dolor no traían ningún alivio. El sangrado era el comienzo de la cura, la inminencia de la cicatrización.

*

Por varios días la exodoncia aumentó el dolor en la zona, me ocupó el cuerpo entero, me exasperó e idiotizó, me impidió hacer más nada. Soportarlo o no soportarlo fue la medida de mi tiempo. Con las semanas siguió la recuperación lenta; mi operación, dijeron, se había complicado por la ubicación de la muela (cuya salida transformó el mapa dental). Pero realmente “lo peor” ya había pasado. Estaba lejos del sangrado y el filo de los instrumentos dentales. El efecto de la anestesia, más de un mes después, perdura en una zona de la lengua, en una reacción inusual para estos casos, pero posible y nada grave, me aclaró la odontóloga.

No sé cuándo vuelva para extraerme otras cordales menos enquistadas, pero me bajé de la silla del consultorio con la sensación de haber atravesado un accidente en el que estuve a punto de perder la vida —y en el que sólo perdí un diente, una muela enchicharronada—. Descubrí que quería escribir al respecto, no como quien se saca una muela y la guarda de recuerdo, sino como quien mira un agujero en la tierra y se dice: “Aquí vivió un árbol”, o “aquí murió un volcán, una piedrecita”.

Suscríbase a nuestro boletín

Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.

Dejar un comentario