Un lugar muy evidente

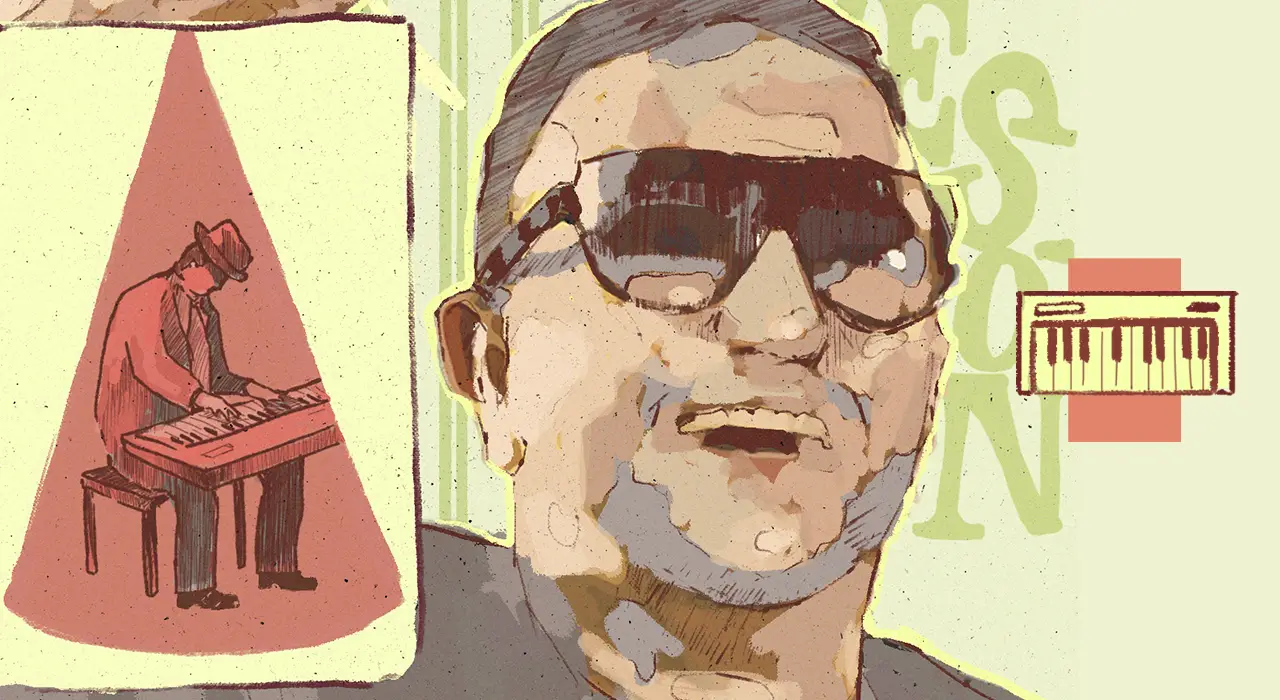

Al contrario de Funes, personaje ciego con una memoria impecable creado por Jorge Luis Borges, el actor Gustavo Angarita prefiere jugar con sus recuerdos apelando a sus canas, aunque prácticamente haya nacido con ellas y haya sido viejo desde siempre.

Con poco más de setenta años, este actor es considerado una eminencia en el círculo de las artes dramáticas de Colombia. Aunque su experiencia le da toda licencia para hablar con superioridad sobre el teatro, la televisión y el cine nacional, él procura sacudirse de todo halago y hablar con la sencillez de quien se sabe vivido, mal o bien, pero vivido.

Angarita no es la clase de persona que recibe a sus invitados con un tour en el que cada premio o fotografía junto a un amigo reconocido es materia de admiración y de discurso; al contrario, es parco en palabras sobre su trabajo y no le interesa profundizar en la pantalla gris de su pasado. Parece cansado de hablar de sí mismo e, igualmente, es amable y abierto a escuchar e incluso jugar con cada pregunta, como si una visita, más que una entrevista sobre su vida, fuera una charla entre desconocidos, que aburridos en un bar, prefieren improvisar con la nefasta canción de moda o brindar con gaseosa.

Todos los días, Gustavo sale a caminar, visita a sus amigos, va al gimnasio o hace yoga. Dice que necesita la disciplina colectiva porque solo no se desenvuelve, aunque sí le gusta tener una rutina pues cuando tenía más papeles que desempeñar, trabajaba dentro de un rígido horario de ensayos que no ha olvidado. “Nunca practiqué ningún deporte porque soy negado, pero en cierta forma el teatro es un deporte”, confiesa Angarita.

Comenzó en la actuación el 2 de septiembre de 1962 cuando estudiaba Filosofía en la Universidad Nacional, lo recuerda porque fue el mismo día de su cumpleaños número 20. Interpretó a un soldado que estaba enamorado de una vecina, un entremés de Miguel de Cervantes llamado La guarda cuidadosa. “Me tocó meterme a la universidad porque en ese momento tocaba estudiar algo y cogí lo menos convencional, pero no me imaginé que fuera tan difícil; afortunadamente había un teatro estudio anexo, me metí ahí y me sentí bien, me gustó la gente”, cuenta entre risas. Después de que cerraran el Teatro Estudio pasó a la Escuela de Arte Dramático y allí Angarita conoció a las personas con la que seguiría trabajando toda la vida: Jorge Alí Triana, el Gordo Benjumea, Luis Fernando Orozco, Luis Alberto García, Consuelo Luzardo y Frank Ramírez.

Fotografía | Ed Ladino

Según Gustavo, él mismo era como autista, sumergido, ido, ausente; no tenía identidad, y la adquirió gracias a sus papeles, así se fue encontrando. “No era yo, era otro; justamente por eso me sentía protegido, si alguien me buscaba o perseguía no me encontraba porque estaba en un lugar muy evidente”, murmura con mirada perspicaz.

En 1967 se fue a estudiar a la Université Internationale du Theatre de París, vivió en el Quartier Latin y en ese viaje no solo consolidó sus bases actorales sino que también vivió el mítico mayo del 68, estuvo en casi todas las manifestaciones y en la toma de edificios como el Teatro Odeón. “Nunca he participado en una marcha acá –como soy autista: ¿en contra de qué?–, allá lo hacía por curiosidad, porque no dejaba de ser carnavalesco a pesar de lo serio y duro que fue”, confiesa Angarita, hombre que creyó en la revolución, pero se quedó esperando.

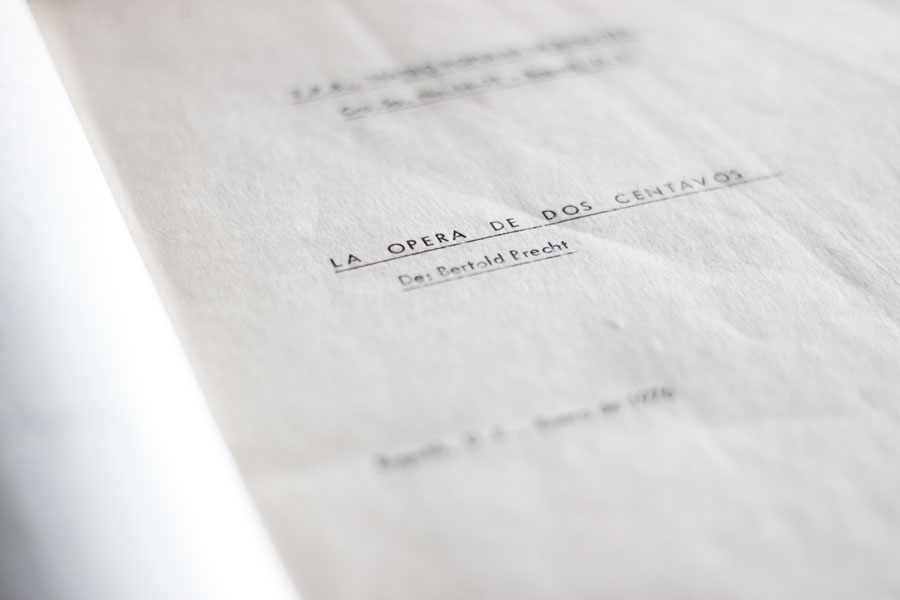

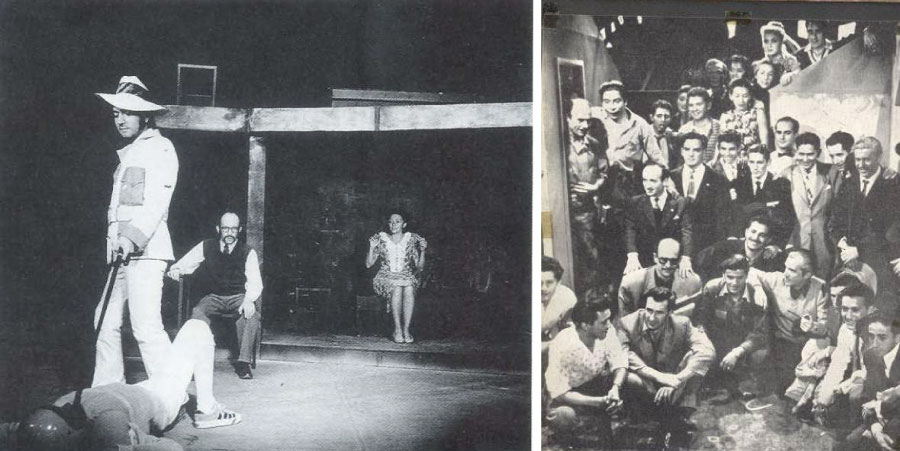

Cuando se le pregunta sobre un papel memorable, Gustavo no puede ser objetivo, “eso es algo más del público, la gente insiste en calificar: hablan de Julio de Marat Sade, de Peter Weiss, en el Teatro La Candelaria, Ricardo III en el Teatro Popular de Bogotá, Tiempo de morir [la mejor película del cine colombiano para él] o la telenovela La casa de las dos palmas, pero uno no puede definir eso”, afirma el actor. Recuerda la ópera Dos centavos, de Bertolt Brecht, que no solo fue exigente físicamente sino también musicalmente pues le tocaba cantar. De hecho, le fue muy bien; tanto, que pensó en dedicarse al canto, pero la gente con la que trabajaba lo desalentó de su arrebato. “No era pasión, eran ganas de diversificar, aquí se aburre uno. Total, yo tengo un registro muy bajo y los papeles no son muchos. De cantante popular me faltaría carisma”, admite.

Fotografía | Ed Ladino

Fotografía | Ed Ladino

Uno de los momentos más felices de su vida fue cuando nació su hijo Gustavo: en ese momento estaba trabajando en la obra La muerte de un viajante, de Arthur Miller, y aunque el papel no era muy grande, recordarlo lo alegra. Eso fue en 1972, cuando hacía parte del Teatro Popular de Bogotá (TPB), que fue su hogar por más de diez años. Aunque para muchos parezca un milagro, el actor es uno de los pocos que logró pensionarse y vivir de su profesión.

Casi siempre le ha tocado hacer de viejito: según él, en el teatro sí se trataba más de caracterizar. Recientemente, ha participado en varias películas que no se han exhibido aún y ha colaborado en distintos cortometrajes; en todos ellos le han ofrecido papeles en los que le toca interpretarse a sí mismo, “donde no toca fingir más”, dice el actor. “Es muy loco porque hay como una necesidad de los jóvenes de buscar gente mayor para encontrar algo que decir. Es muy sabroso trabajar con gente nueva”, confiesa Angarita. Cuando le pregunto sobre qué le ha dejado este oficio, él responde: “nada”.

Y aunque su barba y su voz son dignas de dictar clase a cualquier desprevenido que decide ser actor para triunfar en la vida, Gustavo cree que no tiene nada que enseñar. Alguna vez, Julio César Luna lo llevó a una academia pero no duró ni 45 minutos, “les conté todo y se me acabó la pita, no tenía nada más que decir”. Igual ocurrió con la dirección, pues sus colegas no escatimaron en razones para convencerlo de que debía comenzar a dirigir, él nunca aceptó y si lo obligaban, se ausentaba o llegaba tarde. “Yo quiero actuar”, dice con una mirada fulminante.

Gustavo no se jacta de su trabajo, sus triunfos o reconocimientos; de hecho, se devana la cabeza entre lo aleatorio del ahora: Michel Houellebecq, Umberto Eco y Paul Auster son su compañía actual. Por casualidad le menciono a Jack Kerouac y se sacude como si se hubiera dado cuenta de que se le quemó el arroz, se lanza contra su biblioteca y –detrás de una torre de libros– saca una de las muchas biografías que tiene del escritor estadounidense y recuerda que fue gracias a Los vagabundos del Dharma que comenzó con el cuento zen.

Fotografía | Ed Ladino

Fotografía | Ed Ladino

En música es un santo patriarca que no se desvía de la ruta clásica –de fondo suena Chopin–, y cuando le pregunto si baila, dice que ya no, aunque la última vez que lo hizo fue hace una semana. En otros tiempos se le hizo un sufrimiento el twist, pero el meneíto caribeño le parece amable –de algún lado tenía que brillar la tierra de sus padres: Puerto Colombia, Atlántico–. “Cuando iba a Cali, bailaba salsa pero lo hacía sin mucha vocación, tocaba con tragos. Además, bailar con una misma persona es aburrido”, dice Gustavo.

Reside en una casa grande que ha habitado por más de 40 años; habitaciones que se volvieron talleres de pintura se encuentran tras cada puerta posible y, aún así, no parece sentirse cómodo en ninguna de ellas. Gustavo vive solo, a no ser por una señora que lo ayuda con los quehaceres día de por medio, pues su esposa falleció hace un par de años y su hijo se mudó con su familia a Chía y lo ve esporádicamente, cuando una fecha especial lo permite.

Fotografía | Ed Ladino

Fotografía | Ed Ladino

Hay pinturas colgadas por toda la casa, e incluso muchas obras se han amontonado poco a poco en cada rincón de sus múltiples talleres: se trata de un pasatiempo que se lo fue comiendo hasta volverlo un acto habitual, casi como respirar. “Comencé cuando me aburría en los tiempos muertos de grabación y rayaba los libretos”, cuenta Angarita mientras de un armario saca un guion convertido en diario visual de figuras del actor.

Fotografía | Ed Ladino

Fotografía | Ed Ladino

“No me fijo plazos, ya tengo mis bocetos, no sé qué significan pero sé que son míos”, dice mientras se sienta en su mesa de dibujo y alza la mirada a la pared casi invadida por sus obras, que ya han sido exhibidas en diez exposiciones, entre individuales y colectivas. Le gusta mucho el azul, el azul cielo que es el que más ve, aunque alega que le faltan colores inéditos.

Fotografía | Ed Ladino

Fotografía | Ed Ladino

Y en ese revés de palabras que revelan mucho más que el hilo progresivo de una autobiografía aprendida, Gustavo recuerda muy poco de su infancia o su familia, “ahora cualquier cosa, por más apasionante, cruenta o lacrimosa que sea, la siento como si fuera una película, una serie: algo prefabricado, y las fotos y las imágenes de mis papás son flashes”. Solo viene a su mente un olor a ajo que –fuera de ser un discreto ingrediente de sus comidas–, fue la razón por la que rechazó a su padre cuando era bebé, según le contaron sus familiares al crecer.

“En esta ciudad me siento protegido pero también vigilado; uno no puede hacer nada porque la gente está opinando si está bien o está mal. Sin darme cuenta me volví conocido, no famoso: la fama es para los cantantes y futbolistas”. Gustavo Angarita ha dado varios discursos y entrevistas en las que, entre líneas, agita la mano diciendo adiós, como aprovechando el micrófono para que en su muerte no le pongan palabras inventadas entre el estupor y el dolor. “Hace un año que me estoy despidiendo, no estoy cansado pero hay que prevenir. Y no me pesa no tener futuro: después de toda la vida con futuro por delante, por fin superé esa etapa, ya el futuro es el presente de nosotros”, dice el actor mientras recuerda que no hemos tomado café después de dos horas de revolotear por su cabeza.

Suscríbase a nuestro boletín

Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.

Dejar un comentario