Cosas que en el lenguaje de los niños no tienen nombre

ivíamos a dos puertas de distancia en un pueblo humilde y lejos de todo, nos separaba el rancho de la comadre Ofelia, una vieja rezandera que a punta de cultos y menjurjes decía curar la lepra y los dolores del alma.Mamá le tenía mucho aprecio, cuando anduvimos mal de dinero y no teníamos ni para la leche, la comadre Ofelia peló dos papas, en una de ellas, con un cuchillo abrió un pequeño hoyo e introdujo una moneda. Las sembró en la tierra frente a nuestro rancho y al cabo de unas semanas papá consiguió trabajo en la sastrería de Don Cansino, que no nos sacó de pobres, pero por lo menos nos dio para comer.

El viento enfureció la noche en que yo nací. Mientras mamá pujaba en la habitación para que yo saliera, afuera volaban tejas, árboles y gallinas. Papá dijo haber visto por la ventana una vaca flotando trompa arriba. La comadre Ofelia me recibió en sus brazos, dizque para ahuyentar los malos aires, me bañó en un brebaje que por claras circunstancias no recuerdo, pero puedo imaginar el olor, una mezcla entre leche podrida y perro mojado, que con el perdón de la comadre, fue el hedor que siempre me produjo su presencia. Crecí escuchando que a mi llegada al mundo el viento revolcó lo que a su paso encontró, dejando a muchos sin tejas, sin cosecha. Vaya uno a saber por qué, pero un buen augurio no era.

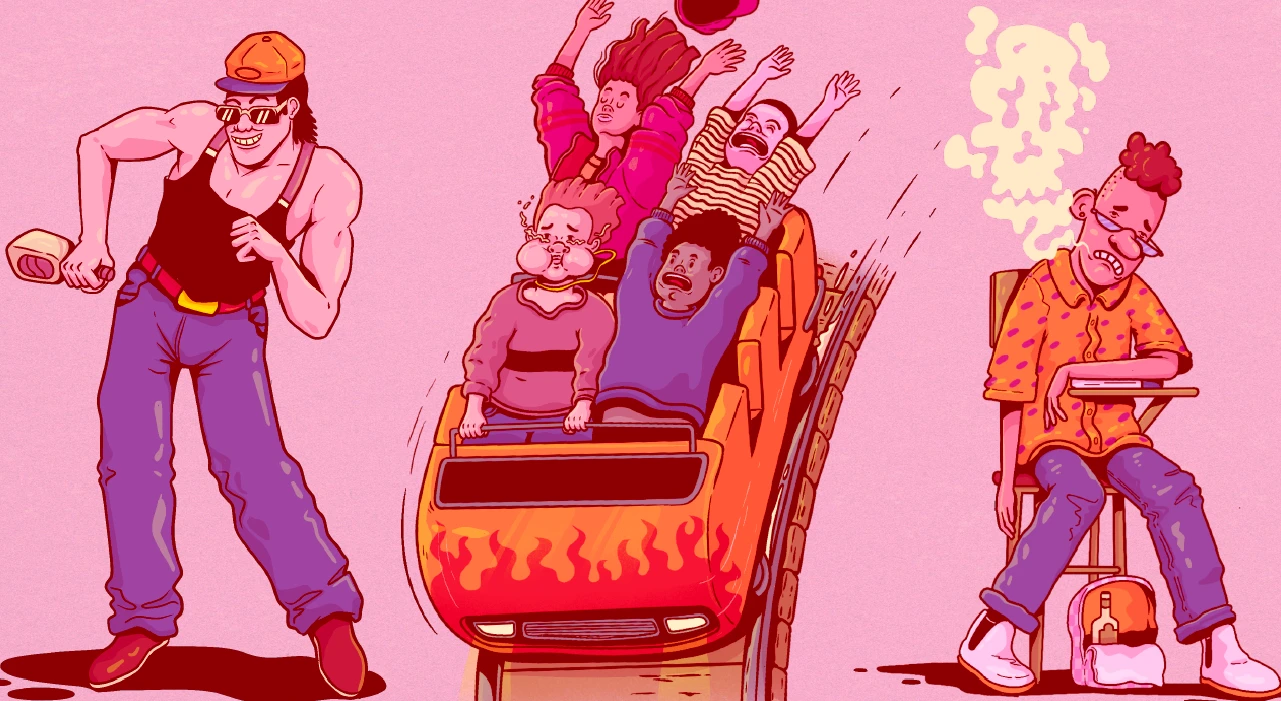

Papás pensaron que de nada servía que yo fuera a la escuela. Papá decía que el porvenir de los hombres del campo recaía en las capacidades físicas para labrar la tierra y construir buenos ranchos. Mamá callaba y asentía. A mí me daba igual ir o no ir a la escuela, estaba llena de niños con mocos y costras que se burlarían de la verruga que a mamá le colgaba de la nariz. Mientras me hacía grande y fuerte para trabajar la tierra, me encargué de los animales. Cada mañana le ponía a las gallinas maíz seco y esperaba paciente a que escupieran uno o dos huevos por la cloaca. En cuanto a los cerdos, a punta de costales de garbanzo remojado los preparaba para el juicio final. No les despegaba la mirada. Cuando me daban ganas de ir al baño abría un huequito en la tierra y hacía mis necesidades ahí, no fuera a ser que a un manilargo le diera por llevarse alguno de los animales y me tocara aguantarme la de fuetazos.

Con unas latas de refresco que encontré tiradas junto al corral construí un carrito del que amarré una de las pitas con que mamá envolvía los tamales. Sin alejarme, iba de un lado para el otro arrastrando el carrito sobre la tierra hasta que el sol se ocultaba. A dos ranchos, todas las tardes sobre una mecedora de madera, un viejo intentaba espantar las moscas que se le paraban en la cara y en los brazos mientras dormitaba, con sombrero, poncho sobre el hombro y un delgado palo que salía de entre sus dientes. Desde allí, una tarde, mostrándome un par de pilas grandes y gordas, de esas que ya no se usan más que para radios viejos, me dijo que le pondríamos ruedas a mi carrito de latas.

Nos hicimos amigos. Su nombre era Otilio.

Acomodé un banquito en la esquina del portón de su rancho, en el que me montaba para poder supervisar a los cerdos y las gallinas sin ir hasta allí. Pasábamos las tardes enteras imaginando viajes que haríamos juntos. Primero iríamos a explorar los montes María, si nos sorprendía un canaguaro, para despistarlo él saltaría sobre el pescuezo mientras yo enredaba su larga cola en mi brazo y de un tirón lo desnucábamos. Del rancho sacaba una escoba que hacía las veces de canaguaro, tragavenados y dantas. La parte de las cebras era la cabeza del animal, con ambas manos ahorcaba el cuello del palo mientras decía mirándome “así se hace muchacho, sin piedad con ellos, que no te pillen desprevenido” y se limpiaba las gotas de sudor que le resbalaban por la frente. También nos gustaba atrapar ciempiés, las gentes decían que el que los comía tendría cien años de vida, encontrar uno no era fácil, todo el pueblo estaba tras de ellos, pero cuando teníamos suerte, lo partíamos por la mitad, cada uno contaba que tuviera 50 patas de gusano y nos las tragábamos al mismo tiempo. Eran salados, como el maní.

Una tarde, mientras esperábamos el camión que proveía al pueblo agua limpia, libre de basura y excrementos, sedientos bajo el sol inclemente que asoma por estas tierras olvidadas vimos cómo corrían colina arriba, con las caras blancas y cotorreando entre ellos, la comadre Ofelia, al padre Octavio, Don Cansino, mis papás y otros vecinos. Esa noche pregunté qué había ocurrido, papás se miraron confusos y me dijeron a regañadientes que eso no era cosa de niños, que no preguntara más. Después Otilio me contó, que su esposa le contó, que la comadre Ofelia le contó lo que había ocurrido. El diablo había llegado al pueblo con la apariencia de un hombre apuesto y elegante, que en vez de pies tenía dos enormes pezuñas como de animal. Otilio decía que ese no podía ser el diablo; no tenía cuernos, ni alas de fuego, ni un tenedor enorme entre sus garras, no podía ser que estuviera de pantalones, como cualquier cristiano, caminando por este pueblo, del que no se acuerda nadie, ni dios, ni el alcalde, ni nadie. Qué se le iba ocurrir al diablo venir por aquí. Otilio sacó la escoba, luchamos contra el diablo, él lo ahorcaba y yo tiraba de su cola.

El 6 de noviembre de 1961, lo recuerdo muy bien porque ese día cambió sustancialmente mi vida, como cada mañana después de alimentar a los animales fui en busca de Otilio. Lo encontré allí, quietecito en su mecedora, las manos sobre las piernas. Se le veía muy sereno, profundo entre sus sueños. Las moscas escampaban en su rostro, en sus manos, pero él no las espantaba. Debía estar muy dormido. “¿Contra qué animal salvaje lucharemos hoy?”, le dije simulando un arma con los dedos y apuntado el cielo. Ni se inmutó. Me acerqué a su oreja. “¡Despierta Otilio, que el canaguaro nos cogerá desprevenidos!”. Le hice cosquillas en el cuello. Otilio nunca despertó. No sé si cuando lo encontré llevaba una o dos horas muerto. Cuando llegó la comadre Ofelia ya fue muy tarde para revivirlo.

Mamá me dijo que me pegaría y me encerraría si me acercaba al rancho de Otilio durante el sepelio. Me importaba un carajo ese castigo, lo único que quería era estar con Otilio antes de que le echaran tierra encima, como hacían con los perros. Sin que nadie me viera me escabullí debajo de la mesa. Mejor lugar no pude encontrar, el mantel caía hasta el suelo ocultando satisfactoriamente mi presencia, sobre mí estaba Otilio, metido entre un corto y estrecho cajón, que los hombres construyeron con las tablas que pudieron reunir, clavos y martillos. Al pobre Otilio se le salían los pies por un lado. Lucía sus uñas de antaño, esas que no se cortan ya ni con serrucho. Los tenía tan inflados que no le entraron las cotizas y ponerle medias en este bochorno hubiera sido como matar al muerto, así que con uñas al aire, su cuerpo yacía entre llantos y velos negros, aunque vaya uno a saber donde estaba Otilio en ese momento. Desde ahí abajo, escuché decir a las gentes que Otilio era un hombre muy bueno que ya merecía descansar, pero descansar de qué me preguntaba yo. Por qué habría de estar cansado. Ellos nos sabían que luchábamos contra animales peligrosos y que iríamos a conocer los montes María. A decir verdad yo no lo veía viejo, para mi era como cualquier otro adulto, como papá y mamá, después vine a saber que les triplicaba la edad.

Seguí escondido esperando el momento en que Otilio despertara y saliera del cajón, ya me veía saltandole encima. Se me revolvieron las tripas, no pude evitar pensar en Pecas, por más que esperé junto a él a que se levantara del suelo después de que un camión se lo llevara por delante, el perrito jamás despertó. “Ay Otilio, despierta, por favor, despierta”. Empecé a sentir algo que no conocía, era una mano que intentaba robar mi corazón, sacármelo del pecho, pero yo luchaba para mantenerlo en su lugar. Era mío, nadie tenía derecho a quitármelo. No podía respirar. Chorros de agua salada empezaron a salir de mis ojos. Me tapé la boca, pero fue muy tarde. Mi llanto me había delatado. Una persona que no recuerdo levantó el mantel y ahí estaba yo, acurrucado, solo y asustado ante las miradas de los vecinos. Al verme, los ojos de mamá se abrieron como carpas de circo, de un tirón me sacó de la mesa y a punta de empujones me arrastró de la casa. Durante el forcejeo alcancé a llevarme la escoba.

Jamás volví a ver a Otilio. En las noches cuando ya todo estaba en silencio me acostaba debajo del catre y cerraba los ojos con fuerza, pero no podía verlo. Eso me hacía sentir profundamente triste, abrazaba la escoba y me ponía a llorar, muy bajito, para que papás no me escucharan. No quería que me pegaran por berrear como una niña.

Se me olvidaba alimentar a los animales, los pobres, del hambre se daban golpes contra las tablas, se mordían entre ellos, cacareaban y roncaban como si los ahorcaran, hasta que papá o mamá llegaban de la chamba y les daban de comer. A mí me caían unas muendas que ni sentía, el dolor que reinaba estaba adentro, bien adentro. También se me olvidaba alimentarme. Es que no me daba hambre, quería pasar los días debajo del catre con la escoba, pero para eso tenía que esperar la noche. Mamá decía que estaba en los huesos, yo me veía igual por fuera, por dentro si que estaba muy raro, diferente, pero no podía explicarlo. No sabía la palabra para llamar a esa enfermedad.

Al principio mis papás pensaron que era un resfriado, pero al ver que no me curaba empezaron a rezar por mi alma, no podía haber otra explicación, El hielo de Otilio se me había metido en el cuerpo. Las gentes dicen que, durante la insurrección, del cuerpo de los muertos sale una especie de aire frío que busca albergarse en las almas impolutas y vírgenes de los niños. La comadre Ofelia me hizo tomar una sustancia pastosa, realmente asquerosa, que me hizo vomitar un liquido fluorescente por días enteros dizque para limpiarme el cuerpo. También vino el padre Octavio, me acostó sobre la tierra húmeda, me puso una biblia y un escapulario sobre el pecho y me regó agua bendita para sacar el espíritu maligno. Como nada de eso hacía efecto, mamá organizó sesiones de plegaria con las demás vecinas. Rezaban hasta la madrugada repitiendo mi nombre, mientras yo seguía lidiando con el dolor, la tristeza, el desamparo, sentimientos a los que hoy, que tengo la misma edad de Otilio cuando la muerte se lo llevó, puedo dar nombres y sensaciones, pero hasta ese entonces no sabía que en este mundo, además de algodones de azúcar, guayabas dulces y globos violeta, existen muchas otras cosas que en el lenguaje de los niños no tienen nombre.

Suscríbase a nuestro boletín

Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.

Dejar un comentario