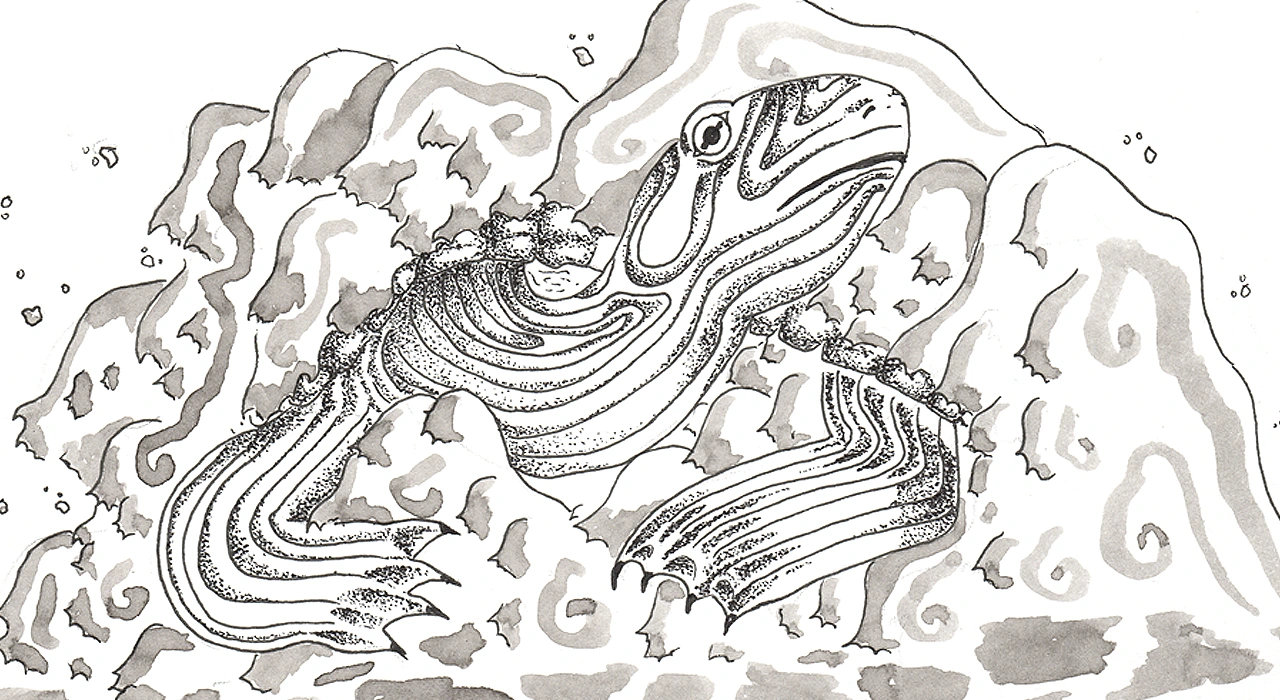

Casuario común

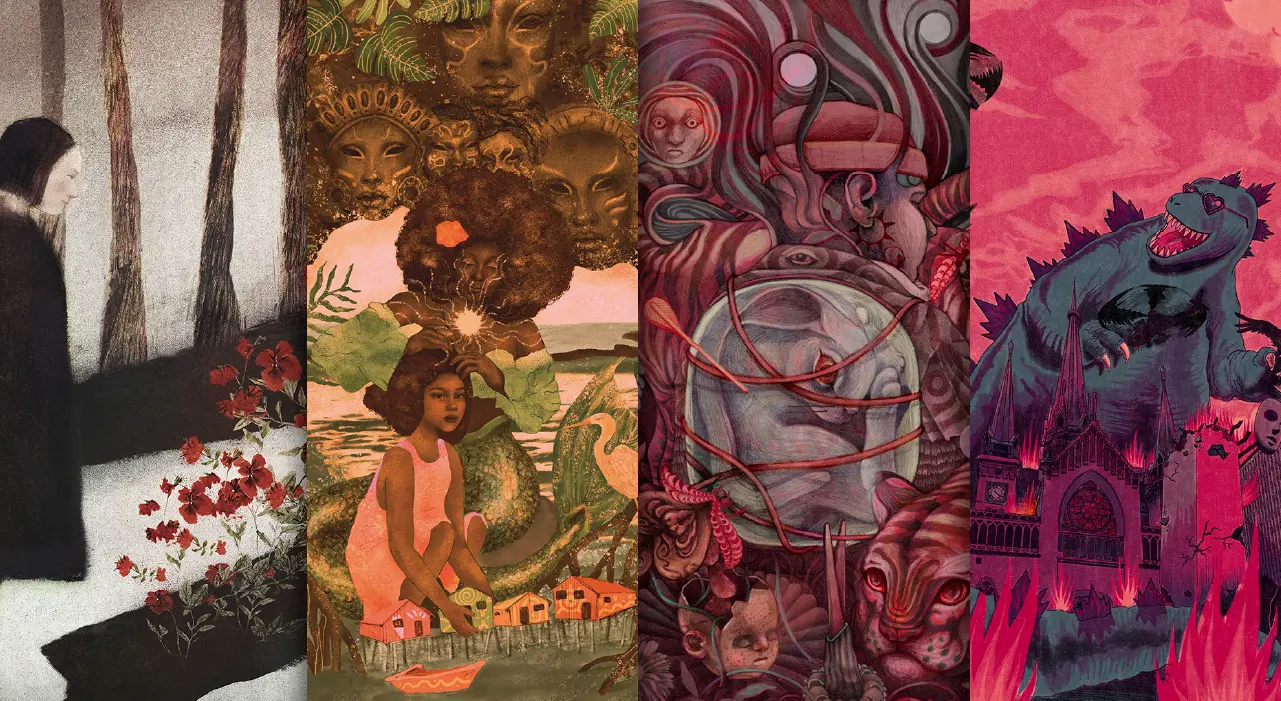

¿Un dibujo puede cobrar vida? Este relato plantea la posibilidad.

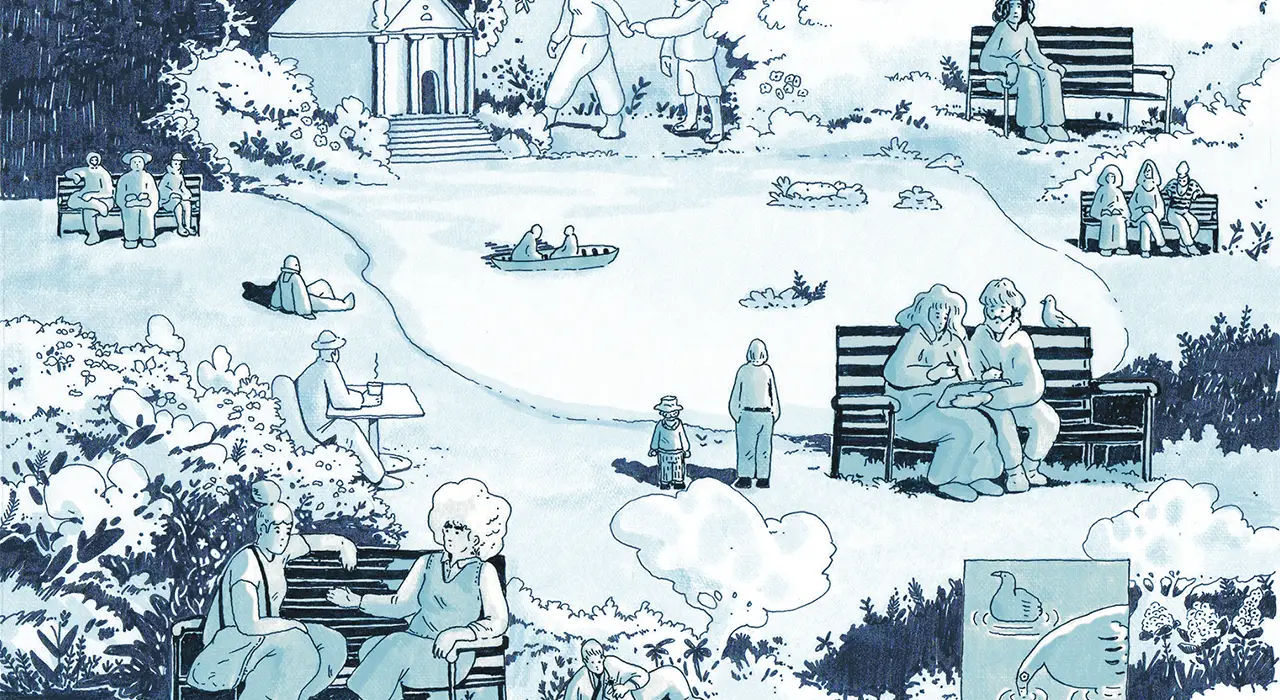

abló del casuario. Pregunté si se trataba de una especie de jaula o aparato de tortura y contestó con una negativa. Me explicó que se trataba del pájaro más peligroso del mundo, el mismo que es capaz de saltar encima de un ingenuo turista y rasgar su torso. Imaginé un festín sangriento de vísceras en una remota playa australiana. Recalcó que se trataba de un ave solitaria que no vuela.

Sobre el papel, el pajarraco miraba al frente con ojos bizcos y apáticos. Apenas lo terminó, pensó que era el mejor retrato que había hecho en un largo tiempo pero sacudió con vergüenza ese pensamiento. Se suponía que sus dibujos debían atormentarla en las noches. Los detalles que faltaban para que los animales parecieran estar, del otro lado del papel, ejerciendo sus costumbres salvajes eran la principal causa de su insomnio.

Este no era el caso. El casuario estaba vivo.

No tardó mucho en venderlo a pesar de la extraña disposición de la bestia en el cuadro. Tal vez los ojos desorbitados le daban una calidad exótica que llamó la atención del primer coleccionista, un hombre de buen gusto que conocía su trabajo anterior y que ya se había llevado otros de sus animales para adornar la casa. Entregó el dibujo y notó un molesto atisbo de melancolía que se asomaba. Sabía que esa tristeza guardaba bastante de capricho, que no tenía sentido quedarse con esa obra cuando estaban ofreciendo un buen dinero por ella y que no habría lugar ni en la casa ni en el taller para un ave tan grande. Sin embargo, no podía evitar sentir sobre la lengua el peso de la mezquindad de una niña a la que su madre obliga a donar una de sus muñecas y no quiere desprenderse de ella, a pesar de que cuenta con un cuarto atiborrado de juguetes.

Pero el casuario parecía estar vivo.

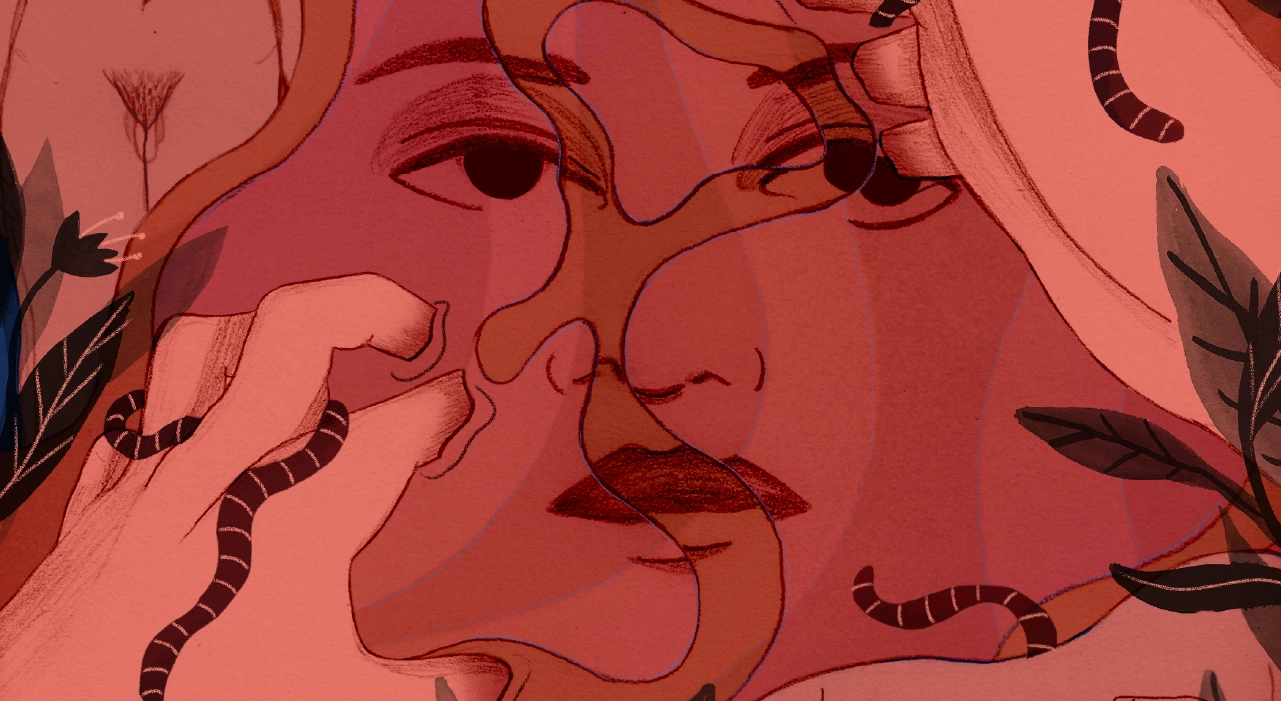

Y el coleccionista la llamó, después de unos meses, a decirle que necesitaba devolverle el dibujo porque no podía seguir conviviendo con esa imagen dentro de la casa. Tenía miedo de pasar a la cocina porque la pared en la que estaba el ave custodiaba la entrada y él sentía que esa mirada vacía lo vigilaba. Lo perseguía. Lo amenazaba. Y cualquier pulsión racional se quedaba corta frente a la intuición de que, dado el momento, el casuario le saltaría encima. Le desgarraría el cuello con sus uñas o le picotearía la cabeza hasta desparramarle los sesos por el piso de baldosa.

Hicieron el intercambio. Ella le dio un tigrillo de vuelta.

Tiempo después, en una pequeña exposición en donde el ave se llevó todos los aplausos, una chica joven se animó a comprar la obra. Se ajustaba a su presupuesto y pensó que la inversión se triplicaría en algunos años. Pero el casuario seguía vivo y la vida supo dar exactamente las mismas vueltas.

Otra vez la melancolía y el peso de la mezquindad sobre la lengua. Los dedos tiesos que se aferraban al marco. La sonrisa fingida para disimular la poca disposición a entregar la obra. El mismo sentido de vergüenza y pudor frente al cliente. El lugar en el que acomodaban el cuadro sobre la pared principal de la sala. El temor que lentamente se instauraba frente a las posibles costumbres asesinas del ave. La amenaza de degollamiento. La desconfianza. La llamada pidiendo un nuevo dibujo.

Esa vez entregó a cambio una rana amazónica.

El dibujo continúo en ese transitar de idas y venidas como si se tratara de un bumerán maldito. Después de un tiempo, la historia se repetía de manera tan frecuente que las emociones que le despertaba la obra fueron mermando y pasaron de ser combustiones existenciales a pequeños incendios controlados por el pragmatismo de que, cada vez que vendía al pajarote, lograba acomodar sus gastos por un par de meses. Hasta que dejó de exhibirlo y decidió ponerlo detrás de una repisa con la promesa de sacar el tiempo para colgarlo y que adornara la sala.

Fue ahí cuando crucé los ojos por primera vez con el ave.

Mientras me contaba la historia del dibujo, sentía cómo el pecho se me hinchaba con el deseo de tenerlo. Reconocí en el animal un gusto por la sangre que solo pensaba mío. Como si se tratara de una ofrenda, miré al pájaro a los ojos y me llevé el pulgar a la boca. Clavé los dientes de manera insistente sobre un pellejo hasta hacer una herida de la que bebí sin pudor. Comencé a hacer cuentas atropelladas y logré llegar a una cifra que podría acercarse de manera justa al valor del casuario. Considerando que mi presupuesto era bastante ajustado, la compra sería un lujo pero estaba dispuesta a dejar de lado algunos gastos solo para tener al pájaro conmigo. Tal vez fue el sabor a yodo dentro de la boca lo que hizo que me embriagara de a poco hasta encontrar la valentía necesaria para hacerle una oferta a la artista.

Jamás le he temido a los estados salvajes de las aves solitarias.

Con indiferencia, ella respondió que si tanto lo quería me lo regalaba. Después de todo el tiempo que había pasado con el cuadro descolgado, este se había convertido en un símbolo de la desidia y había comenzado a estorbarle. Lo empacó con diligencia y yo solo pude agradecerle el gesto de generosidad excesiva.

Diseñé una ceremonia para destapar el dibujo y acomodarlo en su nuevo hogar. Esperé a que se hiciera de noche y extendí el cuadro por la ventana. Deseé que la luz de la luna lo encendiera con un fulgor níveo, pero el cielo estaba bastante nublado y el cosmos se mostró indiferente ante mis rituales. Aproveché entonces la luz blanca que emitía la pantalla del computador y contemplé al casuario bajo esos rayos pálidos. Pensé en encender algunas velas y hacerle al ave una especie de altar para celebrar nuestra naturaleza sanguinaria y peligrosa. A manera de ofrenda, tomé unas copas de vino y dormí profunda custodiada por la ferocidad del pájaro.

Uno a uno, los días se fueron acumulando en una masa informe y cotidiana. Cada mañana me levantaba a contemplar a mi nueva mascota y me quedaba con la mirada fija sobre sus ojos, tal vez intentado reconocer nuevamente en él esa fascinación que meses atrás me había hipnotizado. Pero su expresión no me atormentaba lo suficiente y sus garras no amenazaban con desgarrarme las costillas.

Solo era un dibujo.

Hace dos días tomé una siesta en el sofá y desperté con una picazón muy fuerte en la nariz. Refregué la punta con el dorso de la mano de manera violenta y contundente. Estornudé un par de veces y sentí un escozor que se trepaba por el paladar y la garganta.

Llevaba meses sin recordar limpiar el polvo que se acumulaba encima del marco del cuadro.

Suscríbase a nuestro boletín

Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.

Dejar un comentario