Un día en San Francisco

Crónica de un pueblo donde no hay vestigios de hipismo californiano y el mejor plan es

tomar cerveza en la plaza.

San Francisco es un pueblo tibio. Las moscas vuelan despacio.

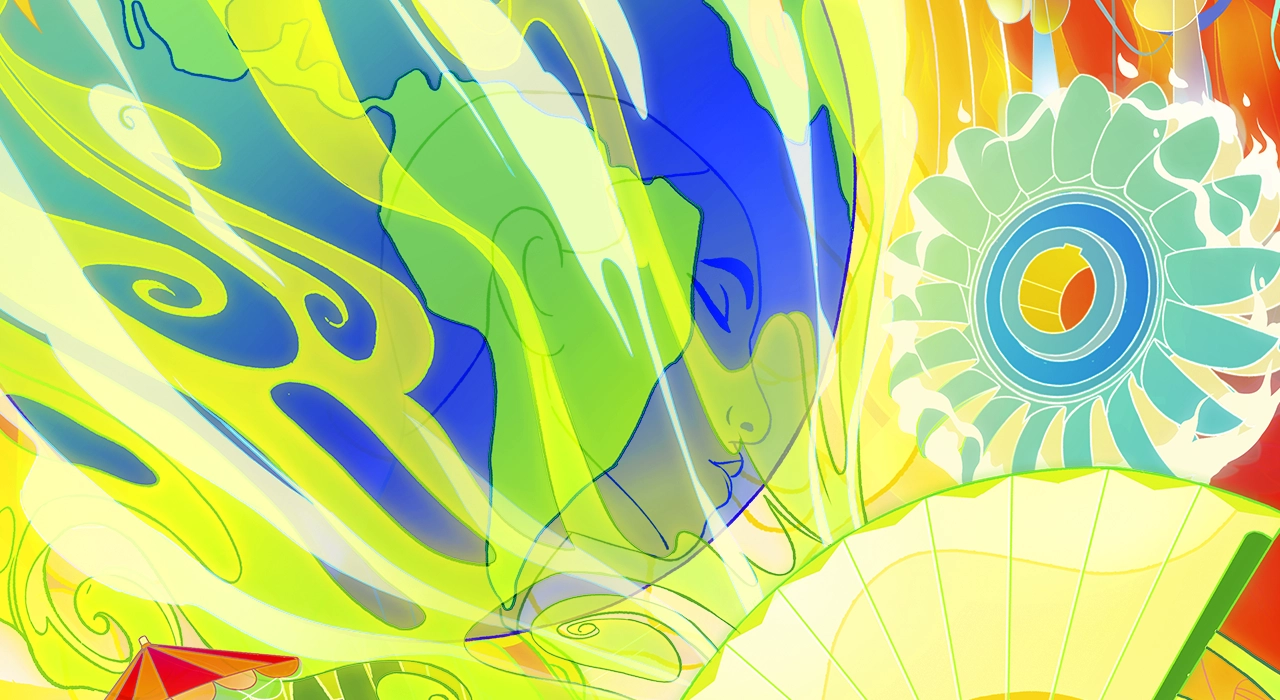

Es domingo. Las sombrillas rojas y amarillas acomodadas alrededor de la plaza tienen un ligero brillo. Los hombres se cobijan bajo ellas de un sol que no se anima a salir. Toman cerveza. La iglesia, una delicada construcción azul pastel, está vacía. Las pollerías expulsan el aroma de las aves que dan vueltas en el asador. Los niños juegan en la que un día fue una cancha de básquet y los ancianos, con pantalón negro, camisa blanca y sombrero, permanecen sentados en alguna banca de ladrillo. No toman nada, no comen, no conversan. Las mujeres de caderas anchas que atienden los locales cumplen con llevar la cerveza a tiempo y retirar las botellas vacías, las dueñas de tiendas de ropa y zapatos esperan afuera de los locales a que alguien se anime a comprar algo. Luego, vuelven a sentarse, miran el cemento, el ladrillo, la plaza y regresan al silencio. Lo mismo hace la mujer que vende obleas en una carpa azul y el campesino que ofrece boletas a $2.000 para concursar en la rifa de Margarita, una cebú que no se resigna a estar amarrada en un poste. Esperar, tomar cerveza, oír a las moscas volar cerca, dejar que la tibieza envuelva al cuerpo, así pasé el domingo en San Francisco.

***

El 22 de noviembre de 1857 el pueblo obtuvo su nombre en honor a la fiesta de San Francisco de Sales y a sus dos benefactores, los esposos Francisca y Francisco Converse, quienes provenían de familia francesa. El lugar, que en ese entonces tenía entre 800 y 1.000 habitantes, hoy pasa los 8.000. Tampoco quedan rastros de la cultura francesa que sus fundadores pretendían establecer en el pueblo. San Francisco ya no cuenta con la prosperidad que le dio el cultivo del café hace veinte años y apenas es tan apacible y normal como la mayoría de pueblos colombianos.

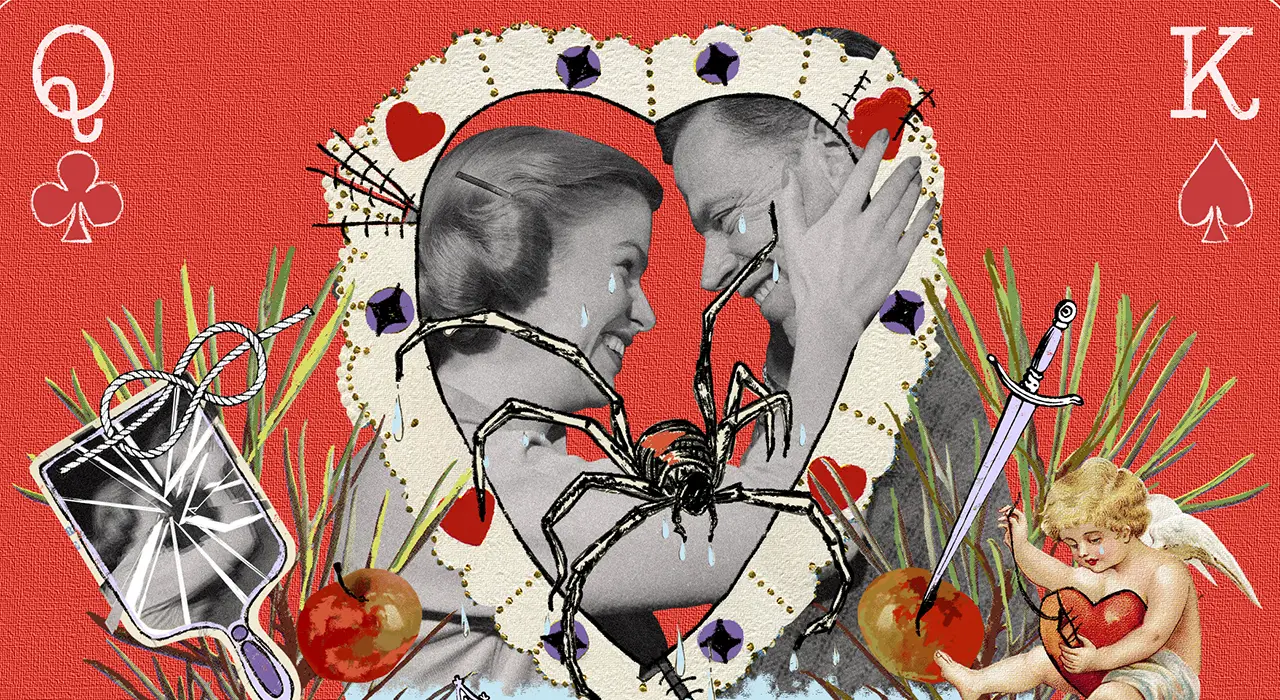

Por el contrario, y en contra de lo que desearon sus precursores, hoy es conocido por algunos como el pueblo donde se acaba el amor. O eso me han contado. Así que muchos de sus habitantes son separados, viudos o se han resignado a la falta de compañía. Generalmente son las mujeres las que deciden decir adiós en un pueblo condenado a tener cada vez más hombres. Se cansan del clima, de los paisajes exuberantes que en algún momento las sedujeron, de sus parejas, a quienes, seguramente por la tibieza, empiezan a encontrarles defectos que antes no advertían; se cansan de ellas mismas. El pueblo arrastra a los amantes a un inevitable destino: la soledad.

***

50 kilómetros al occidente de Bogotá se encuentra San Francisco. La entrada se anuncia con un imponente letrero que da la bienvenida al turista y una pronunciada curva que ha ocasionado diversos accidentes. El más reciente sucedió hace tres meses, cuando una tractomula cayó encima de una de las casas construidas cerca de la carretera. A diez minutos en carro, por un camino angosto y curvilíneo –por el que es imposible no marearse– se llega a la plaza: un cuadrado imperfecto con largos árboles de sapán.

Metido en una olla de montañas, las calles empinadas del pueblo por donde las motos rugen y la gente transita sin afanes, recuerdan a las famosas avenidas inclinadas de San Francisco, California, la ciudad de los hippies, el amor y la paz. Pero en vez de encontrar tiendas de discos, de ropa usada o barrios como Castro –pionero del movimiento gay–, a la orilla de las calles hay panaderías, tiendas con productos de aseo y comida, locales con canastas de cervezas y medias botellas de aguardiente, una pizzería, dos hoteles, una funeraria y el restaurante Sabores el Quijote, especializado en comida española y, sin duda, el mejor del pueblo. Tampoco se oye a Simon and Gandfurkel, a Jefferson Airplane o a Santana. De un local de la plaza sale la voz de Vicente Fernández y de otro la de Juan Luis Guerra. Entre una canción y otra hay cierto mutismo, en ese instante vuelven a oírse las moscas, la tibieza se hace más evidente.

Sin embargo, el mayor atractivo del pueblo lo encuentré en la estampa delgada y bohemia de un poeta. Se trata de Eduardo Escobar. Así como la ciudad estadounidense fue la cuna de escritores como Allen Ginsberg, Jack Kerouac y Kenneth Rexroth, en el pueblo de Cundinamarca vive desde hace quince años el poeta nadaísta, rodeado de los borrachos que lo presentan como el primo del expresidente Uribe y lo admiran porque creen que conoce a las modelos que salen en SoHo. En San Francisco perdió un amor, pero decidió quedarse y cumplir con honor la falta de compañía que le impuso el lugar. Además le gustan el clima, la cerveza barata y las muchachas, esas de sonrisa fácil, dientes blancos y labios irrigados. Es, tal vez, el ciudadano más importante del pueblo y de seguro la única razón que tengo para volver.

Un aire fresco recorre la plaza cuando comienza a hundirse la tarde. Docenas de botellas vacías permanecen en las mesas. Las moscas vuelan despacio.

*Las opiniones expresadas por la autora no necesariamente representan las de la revista*

Suscríbase a nuestro boletín

Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.

Dejar un comentario