Armas, tres uniformes y un camello

Un colombiano en el Kurdistán turco viajó a una zona donde los límites de un conflicto armado no son claros.

Estábamos en algún punto de la carretera que lleva de Capadocia a Kahta, donde se pasa la noche para madrugar a ver el amanecer desde el monte Nemrut. Mis papás y yo llevábamos ya unos diez días en Turquía y habíamos pasado antes un tiempo en Madrid. Un hombre y dos mujeres iban andando a la derecha del camino, en la misma dirección de nosotros. Lo recuerdo porque él llevaba un fusil al hombro. Hasta entonces yo no había caído en la cuenta de que no había visto armas durante nuestro viaje. La imagen de este hombre que caminaba en la carretera no era amenazadora, no infundía miedo, pero venía a recordarme una de las razones por las que uno viaja.

Kahta es una ciudad sin mayor interés turístico, donde van a dar los pocos viajeros que quieren visitar las ruinas del emplazamiento funerario que mandó a construir el rey de Comagene hace más de dos milenios.

La idea es ver el amanecer desde lo alto de la montaña donde se encuentran las estatuas de dioses y del mismo rey Antíoco, decapitadas por el tiempo. Sin embargo, el clima nos impidió ver el sol y parecía que las nubes querían ocultar los tronos que alguna vez habían sostenido las cabezas que ahora se encuentran apenas unos metros delante de ellos.

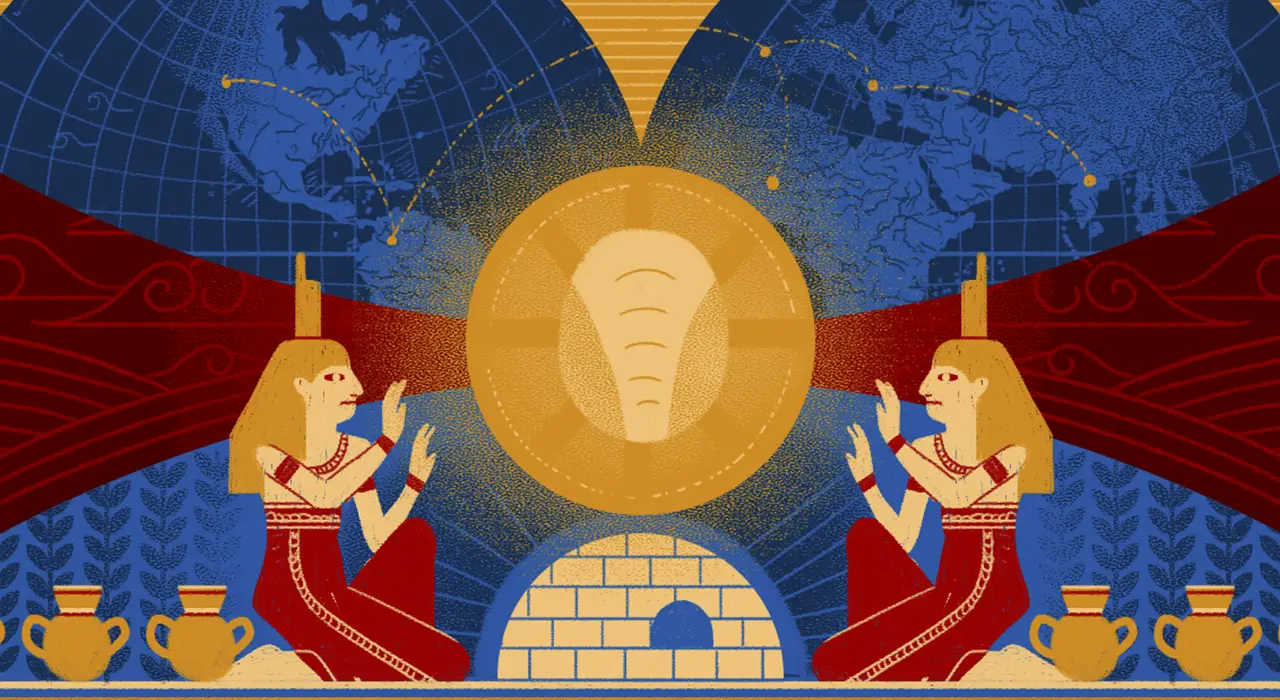

Como la idea era estar antes del amanecer en la cima, debíamos acostarnos temprano. Pero salí a dar una vuelta por la ciudad. El hotel estaba en el extremo de la calle principal. Había negocios en ambos lados de la vía, como en cualquier otra calle que atraviese un pueblo o una pequeña ciudad. Esta se encontraba llena de peluquerías a lado y lado, como si el pasatiempo favorito de los ciudadanos fuera cortar el pelo o hacérselo arreglar, y había al menos una tienda de armas, expuestas al transeúnte en la vitrina. Al día siguiente vimos más de estas tiendas en Urfa, al sur de Kahta, en un rincón de Kurdistán, un territorio que se extiende también en Irak, Irán y Siria. Urfa es la ciudad donde dicen que nació Abraham y donde el rey Nemrod intentó matarlo lanzándolo desde una colina y metiéndolo en una enorme hoguera. También es el lugar en el que Job pasó siete años escondido en una cueva donde hoy los visitantes dejan su ofrenda a pocos pasos de una mezquita erigida en su honor.

Las tiendas de armas que vi se encontraban en el mercado, un pequeño laberinto con sabor local, de pocos turistas, junto a los puestos donde se venden telas a mujeres cubiertas con telas, comidas empacadas y todo tipo de accesorios y herramientas necesarios para la casa.

En Harrán, a menos de una hora al sur de Urfa, no había casi tiendas; de hecho, no había casi nada. Este es un pequeño pueblo ubicado en la frontera con Siria –el guía nos dijo en algún punto que miráramos hacia el sur y nos indicó que lo que veíamos era tierra siria; la actual guerra estaba empezando por entonces–, que conserva aún un atractivo gracias a sus casas de techo con forma de colmena.

Si en Estambul se nota que el país tiene un pie puesto en Europa, en toda esta región es evidente que Turquía está más cerca de Medina que de París y de Londres: todos se ponen en cuclillas, los niños dicen hello al paso (en Estambul hay que entrar a los barrios residenciales para que lo hagan), la gente se saluda de salam aleikum y es posible ver, en el campo, a los hombres rezando en dirección a La Meca, de rodillas junto a sus tractores o dentro de ellos.También es evidente que, aunque no insegura, es una zona conflictiva. Esto se nota, por contraste, en los tres uniformes de diferentes grupos armados que vimos en Harrán. El primero era caqui y llevaba toques del rojo de la bandera turca; el hombre que lo llevaba empezó a hacer un sonido de arroz hirviente con la boca y a tirar piedras al otro lado de la reja para espantar a las cabras que yo intentaba fotografiar mientras comían el escaso pasto que había junto a la bandera nacional. Aunque creí que los uniformados pertenecían a la policía, poco después se nos unieron dos hombres vestidos con el azul oscuro que caracteriza a la policía en estas partes del mundo y nos dijeron –como diría la policía en cualquier parte del mundo– que no debíamos preocuparnos, que estaban allí para protegernos. Pero mientras veíamos las ruinas de la mezquita más antigua de Anatolia y nos indicaban, con orgullo, que fue la primera universidad del mundo, tuve la sensación de que en realidad estaban allí para vigilarnos. Este sentimiento se reforzó cuando entraron a las casas colmena tres uniformados más, esta vez vestidos con el verde zapote que se ha hecho famoso en las noticias de la región, las películas en las que los malos provienen de Oriente Medio y los retratos de Saddam Hussein. Los acompañaba un hombre vestido al estilo de Lorenzo Lamas, todo ropa ajustada y gafas oscuras, mientras recorríamos los cuartos de la casa abierta al público.No fui el único que se sintió vigilado. Mis papás también. Teníamos la impresión de que había intrusos por todas partes, y probablemente esos intrusos éramos nosotros. Uno de los motivos por los que viajamos, decía antes, es ver cómo se vive en otras partes del mundo. En Colombia, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a ver armas y hombres en uniformes de todos los colores opacos concebibles que vigilan lo que hacemos, como acechando para cobrarnos el más mínimo descuido. Uno va perdiendo la sensibilidad a las armas, se van volviendo parte de nuestro paisaje, como los árboles o los pájaros que muchos no sabemos nombrar pero que siguen ahí, con sus vidas, haciendo lo suyo. Por eso, cuando se deja de ver armas por un tiempo, se nota.

Viajar es extrañar las cosas: hacerlas extrañas. Afuera de las casas colmena, en un patio con mesas bajitas y sillas de madera –de esas sillas tan bajitas que son sólo otra forma de estar en cuclillas–, una cabra se subió a jugar con las botellas de agua que alguien dejó sobre una mesa. Pronto la acompañaron otras cabras. Un camello, con silla de colores y bozal, nos vigilaba a unos metros y, a lo lejos, se veía la ubicua bandera roja de la luna y la estrella, que lo dominaba todo.

Según el Antiguo Testamento, Dios convirtió en agua el fuego de la hoguera en la que Nemrod intentó quemar a Abraham. A los troncos, los convirtió en parcas. Esta es el agua y por eso las parcas son sagradas: la gente las alimenta y, si alguien las saca del lugar, dicen que se queda ciego.

Suscríbase a nuestro boletín

Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.

Dejar un comentario