De inventores y de locos

En la Superintendencia de Industria y Comercio se aglutinan miles de quijotes que creen haber inventado la rueda y pretenden patentarla. Así se vive el hecho de ser inventor en Colombia.

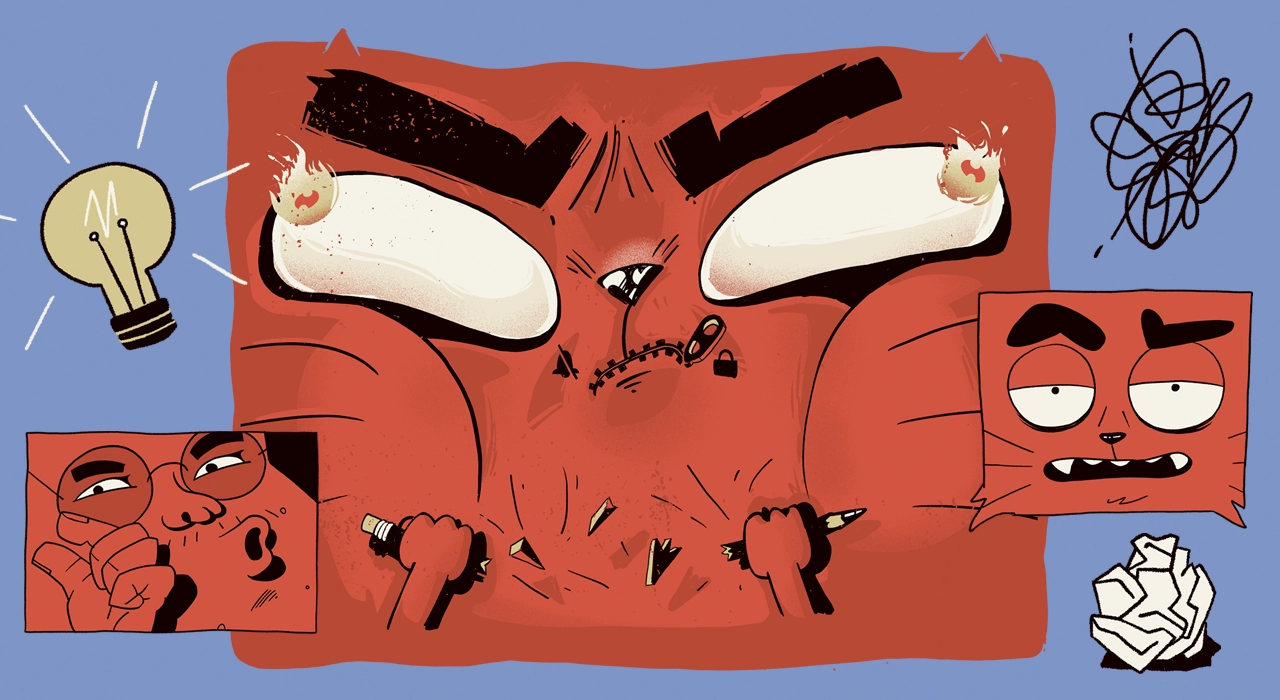

n un lugar de la avenida Caracas, en Bogotá, un quijote pensionado –cuyo nombre no diremos– sintió de repente que había dado a luz una idea maravillosa. No eran caballeros con armadura los que llamaban su atención, sino conductores de vehículos motorizados que se desesperaban con los trancones que se arman a diario en esta vía principal. Mientras su Dulcinea preparaba el almuerzo, las horas se le iban en mirar por la ventana, en contemplar el caos del tránsito y en escuchar la desabrida sinfonía de pitos y sirenas de los aparatos motorizados y varios caballos de fuerza que trataban de abrirse paso. Hasta que una mañana sintió que, como a los personajes de las tiras cómicas, se le había prendido el bombillo. Se lo comentó a su mujer, pero ella le hizo un gesto y siguió en lo suyo sin pronunciar palabra. Esperó, entonces, a que llegara del colegio ese pequeño nieto al que solía sentar sobre sus rodillas para relatarle historias de fantasmas y le contó su genial idea. El niño lo miró como a un loco y se fue a ver televisión. Decepcionado, pero no vencido, nuestro quijote se sumergió varias horas en las profundidades del directorio telefónico hasta que encontró las coordenadas del lugar donde estaba seguro de que por fin le pondrían atención: la oficina de patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio. Desempolvó una corbata de sus tiempos de empleado público y al día siguiente, muy de mañana, se dirigió al despacho hasta donde llegan los que creen haber inventado aparatos y descubierto procedimientos que cambiarán el rumbo de la humanidad. Esperó su turno en un estrecho sofá del quinto piso del edificio Bochica, en el centro de Bogotá, hasta que logró explicarle a un funcionario la idea que había concebido para terminar con las congestiones en las calles más transitadas de la ciudad: “Es muy sencillo, doctor. La solución está en que, de ahora en adelante, los carros vayan por el aire”.

Personajes como él llegan con relativa frecuencia a la Superintendencia de Industria y Comercio para dar cuenta de sus genialidades y patentar sus invenciones y descubrimientos antes de que se les adelante alguien. Y, aunque a veces quisieran reírse, los funcionarios escuchan con atención cada idea, por más descabellada que suene. Son conscientes de que también a Copérnico lo creyeron loco cuando dijo que era la Tierra la que giraba alrededor del sol, y no al contrario. Están convencidos de que detrás de una cabellera despelucada puede estar en plena actividad un cerebro como el de Einstein. Por eso los escuchan y les formulan una serie de preguntas de rigor para tratar de descubrir si el personaje que tienen al frente está a punto de dar en el blanco con un dardo bendecido por la ciencia o si se trata de un ingenuo que cree haber descubierto el agua tibia.

Lo curioso es que muchas veces son las ideas descabelladas las que más tiempo les quitan a los especialistas de la División de Propiedad Industrial, antes de que puedan dar por terminado el proceso con el veredicto de “solicitud inadmitida”. Muchos de los que llegan con ideas que forman parte del reino de la fantasía –como el que pretendía patentar una máquina de comunicación intercelestial– o sin el menor sustento de la ciencia –como aquel que llegó convencido de que el sida se cura con babas– insisten en que se estudie su propuesta con todo el rigor y la atención que estipula la ley.

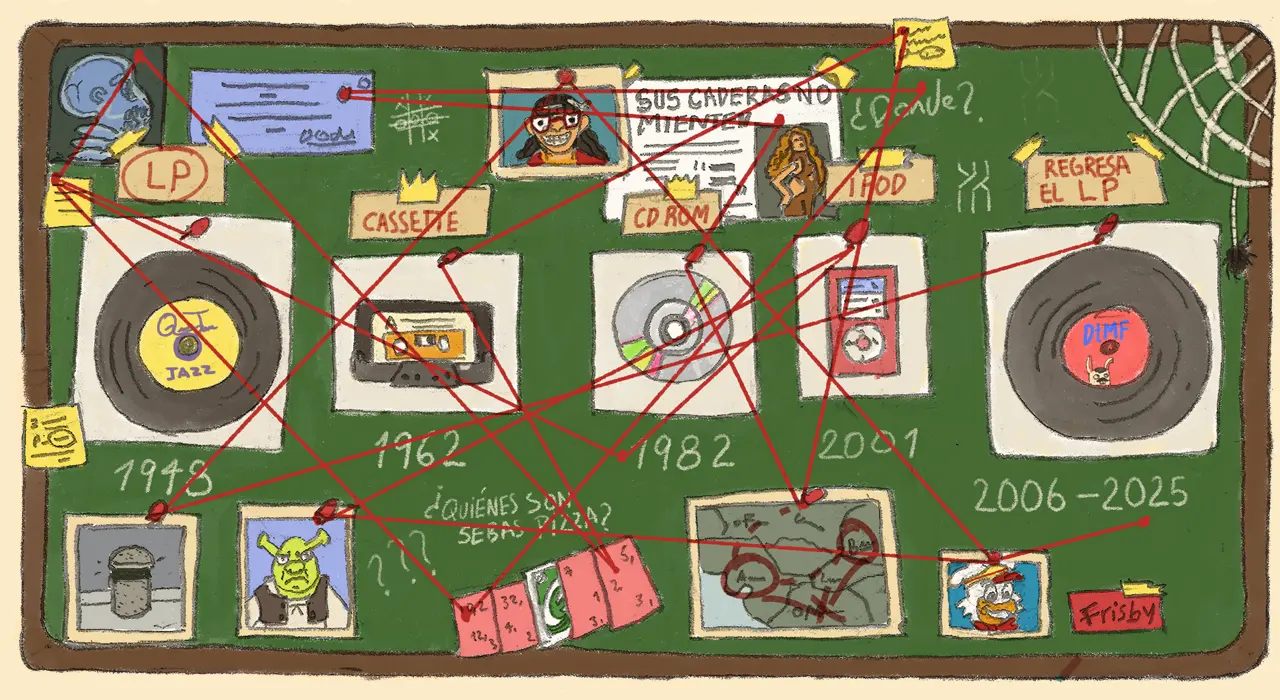

El mismo rigor con el que deben evaluar propuestas que al comienzo resultan risibles, como la del hombre que en febrero de 2001 llegó a registrar la invención de una “instalación mecánica para subir y bajar el bizcocho de un inodoro” y, luego de consultas exhaustivas y de decenas de páginas de documentación, le fue concedida la patente en diciembre de 2004.

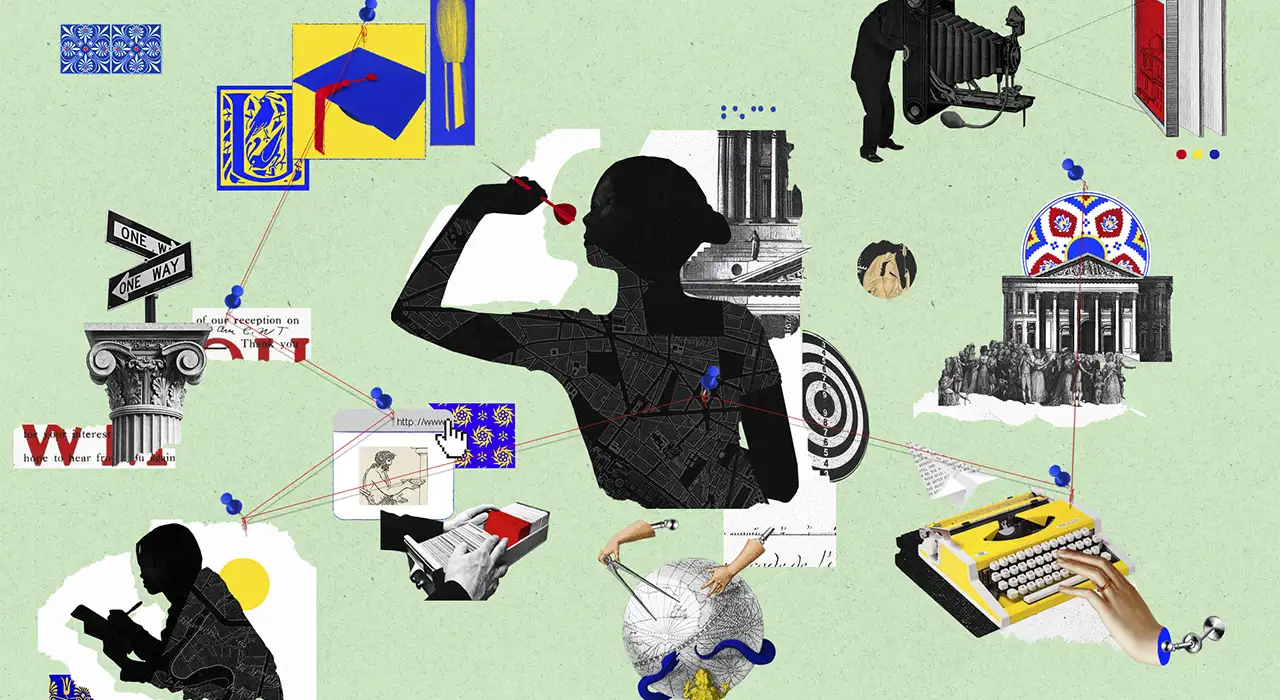

El trámite para obtener una patente suele durar, en promedio, tres años y medio. Lo primero es aterrizar las ideas, explicarlas en los términos más claros, documentarlas e ilustrarlas suficientemente y presentarlas de acuerdo con los protocolos de la entidad. Por eso es común encontrar títulos tan sonoros como “Dispositivo urológico de uso externo en el pene para corrección de curvaturas, estimular su crecimiento y evitar retracciones cicatrizales post-quirúrgicas”. El especialista al que le corresponda evaluar la solicitud inicia una labor a lo Sherlock Holmes, por todas las vías posibles, para saber si el supuesto invento en realidad lo es o si alguien, en cualquier lugar del mundo, se había adelantado.

Por eso, la oficina de patentes está llena de enciclopedias y de diccionarios especializados, de centenares de archivos con los objetos patentados en los más diversos rincones del planeta, y los funcionarios de la entidad son expertos navegantes en internet. Así logran determinar, por ejemplo, que al vallecaucano que solicitó la patente para un complicadísimo mecanismo para asistir a los árbitros en los partidos de fútbol –que incluía silbatos con pantalla de cristal líquido, censores en los arcos, alarmas en el balón y botones secretos en los banderines de los jueces de línea– se le había adelantado un francés un par de años atrás.

En los últimos quince años, la Superintendencia de Industria y Comercio ha estudiado 17.690 solicitudes para patentar inventos y ha concedido 6.121. Pero los 32 funcionarios de la división de Nuevas Creaciones no sólo deben atender a los que creen haber dado a luz aparatos revolucionarios, como un desodorizador de flatulencias o un brassier con relleno de aire para realzar el busto. Allí también llegan empresas como Coca Cola o Palmolive cada vez que diseñan botellas con forma de balón de fútbol para la época del mundial o envases que hacen más fácil la aplicación de un champú. Por ahí también pasan las grandes marcas de la industria automotriz para que sus nuevos modelos queden debidamente registrados y también las universidades que solicitan una patente para las investigaciones de sus alumnos en las que descubren, por ejemplo, aleaciones químicas novedosas o sistemas más efectivos para recubrir metales.

No son muchas las solicitudes de colombianos que llegan para sectores como el de química farmacéutica. Han sido cuatro en los últimos seis años, incluido un desodorante de piedra de alumbre, tan tieso que estuvo a punto de lastimar las axilas del especialista del área. Tampoco son muchos los que quieren patentar alimentos, aunque de vez en cuando aparecen cocineros con empanadas de patacón o tamales tipo pizza, como el que bautizó su innovación gastronómica “El tamalito tabuenito”. O supuestos inventores a mitad de camino entre la cocina y la tecnología con propuestas como una tarjeta de telefonía prepagada hecha de material comestible.

Abundan, en cambio, quijotes como el de los carros voladores o el que quería patentar un tratamiento para la conservación de las medias veladas, que no era otra cosa que un lavado casero con aguasal. Los verdaderos inventores casi siempre resultan temerosos a la hora de revelar los detalles de su creación y otros, que creen haber inventado la rueda, hablan de más pero sin fundamento. Por eso, los cubículos de la oficina de patentes muchas veces se convierten en una especie de diván para atender a personajes fantasiosos a los que se han aburrido de oírles sus historias en la casa.

Suscríbase a nuestro boletín

Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.

Dejar un comentario