El falso silencio de los maniquíes

Los maniquíes llevan más de un siglo poblando en silencio nuestros escaparates. En ese tiempo han pasado por el realismo y la abstracción como herramientas comerciales para exhibir ropa y como representaciones de lo que debería o podría ser el cuerpo humano. El nuestro.

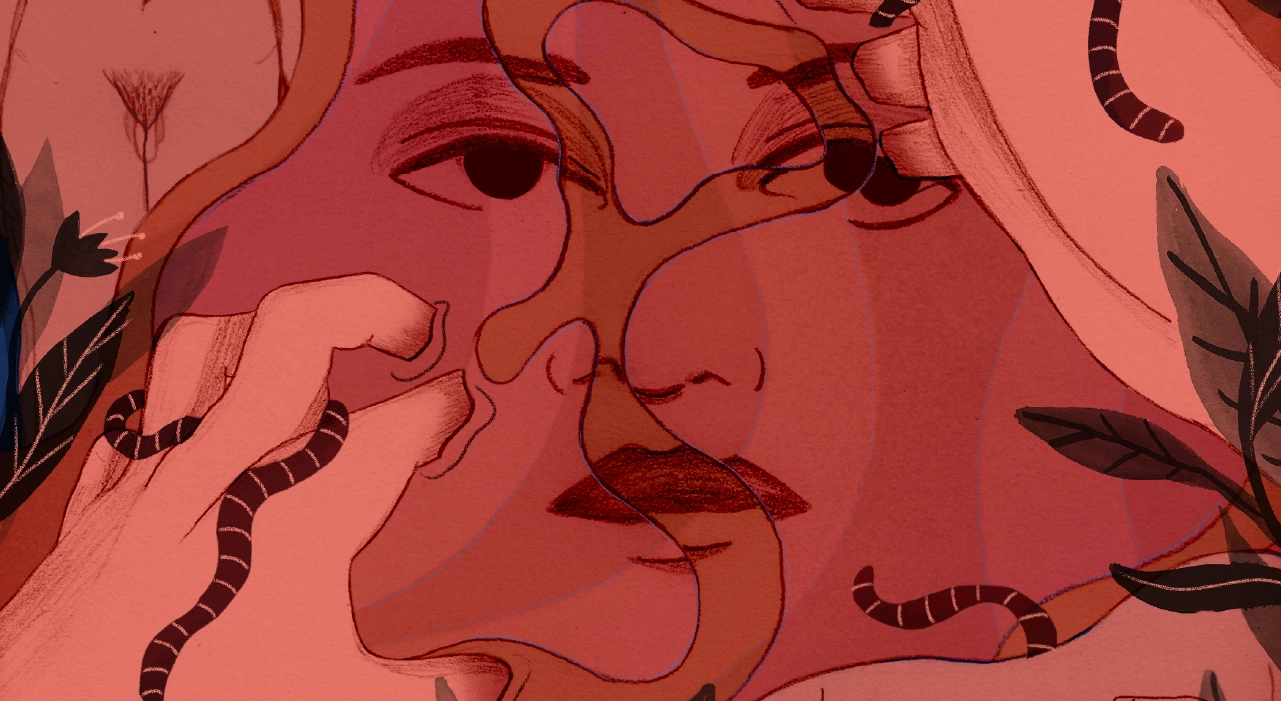

na mujer de ojos oscuros mira a una mujer sin cabeza. Están de pie una frente a la otra. Durante un minuto la mujer sin cabeza es observada de arriba abajo. No tiene cómo devolver la mirada. Solo espera. La mujer de los ojos oscuros se aburre, da la vuelta y huye. Al final del día, cuando todos los demás comencemos a dejar el lugar, la mujer sin cabeza seguirá de pie, esperando ser observada, en la vitrina cada vez más oscura, en la tienda cada vez más sola, en la noche cada vez más fría.

***

La creación del primer maniquí de la historia parece indeterminable. Pasa lo mismo con otros objetos que la costumbre ha naturalizado domesticando su rareza: semáforos, postes de la luz, tarros de galletas para guardar hilos. De repente están y nadie se pregunta cómo o por qué, y simplemente van formando parte de nuestro paisaje cotidiano. Así pasó en el París del siglo XIX, cuando la mayoría de las tiendas de los pasajes comerciales abrieron con escaparates de ventanas amplias desde las cuales esperaban los maniquíes, como si siempre hubieran estado ahí.

¿Puede imaginar la sensación de ver por primera vez un objeto tan parecido a nosotros metido en una vitrina, inmóvil?

En ese momento los maniquíes eran incómodamente realistas –antropometría precisa, rasgos detallados, ojos de cristal, cabello humano– y además estaban ubicados en falsas habitaciones recreadas a tamaño real con muebles, tapetes y cuadros para generar la sensación de que todo ahí estaba vivo. El libro Perversa y utópica: la muñeca, el maniquí y el robot en el arte del siglo XX elige dos adjetivos precisos para presentar este panorama. Ante lo perverso/utópico de esa escena no es difícil imaginar el asombro o el horror de los franceses con sus baguettes bajo el brazo al ver en una vitrina a alguien semejante a ellos mismos. Los maniquíes resultaron ser una forma de reemplazar a las y los modelos de carne hueso en la hora interminable de exhibir las prendas. Y aún lo siguen siendo. Su trabajo es jugar a ser modelos día y noche hasta el instante en que por una y mil razones terminen junto a la basura en algún poste de la luz.

Esa usurpación de roles tiene más de un siglo y de alguna manera apenas se ha modificado. Pastora Correa, directora del programa de Diseño y Gestión de la Moda de la Tadeo, define al maniquí como “una representación de la imagen de un ser humano”. Aún hoy, claro. Por eso la mujer calva con la cuenca de los ojos apenas anunciada y la nariz pequeña, que el tipo con la chaqueta de jean se detiene a mirar junto a mí, parece tener un nombre, incluso una vida. Pero está pintada de blanco hueso, tan limpio, y tiene un soporte metálico que le sale de la pantorrilla para anclarla al suelo y eso lleva a que esta sea una idea extraña.

Hablar de un maniquí con vida tenía más sentido cuando estos eran realistas. Piense en Mannequin, la película del ’87 de Michael Gottlieb. Con la antropometría alterada ahora son otra cosa. Sin embargo, de pie a la izquierda del tipo con la chaqueta de jean, no deja de latir en alguna parte de mi cabeza –y tal vez de la suya– la sensación de que ese cuerpo es algo más que un objeto hecho en algún polímero inorgánico. Aldemar, que escucha música para planchar y trabaja en una fábrica de maniquíes en Bogotá a la que llegaremos más adelante, asegura que a veces los ve moverse. Ese es el punto: muchos tienen medidas imposibles –piernas, brazos, dedos, cuellos, pechos, caderas, cinturas, muy largos, muy delgados, muy pequeños, muy grandes– y siguen generando la ilusión de lo que es real. De lo que se mueve. De que son como nosotros. El tipo con la chaqueta de jean ladea la cabeza y, después de mirar por unos segundos a la mujer calva, entra en la tienda.

Esta historia es conocida. Cynthia fue el maniquí que construyó en los años treinta un gringo que tenía una fábrica de jabones y entró al negocio de los maniquíes. Su promesa de venta era que sus maniquíes eran tan reales como una persona y nadie era capaz de notar la diferencia. Armó a Cynthia y la llevó a discotecas y clubes sociales. La trataba como a una persona. Y la gente alrededor hacía lo mismo al buscarle conversación. Y las grandes marcas al enviarle regalos. Y los periodistas al hablar de ella como una diva. Y la revista LIFE al hacerla portada en 1937. Repito: ¡la revista L I F E! Al final Cynthia pasó de moda y el gringo la dejó abandonada en algún ático de Missouri.

El asunto es, ¿no inspiran los maniquíes esa sensación extraña de que en cualquier momento van a moverse?

El tipo de la chaqueta de jean le pregunta a un vendedor por la ropa que trae el maniquí de la mujer calva, señala con el dedo. El vendedor lo conduce a un escaparate con ropa colgada y le muestra la prenda. Adentro hay otros maniquíes. También son mujeres calvas pero están en posiciones diferentes. Este centro comercial –en el occidente de Bogotá y espejo de casi cualquier otro centro comercial cachetudo del país– tiene 421 maniquíes. Uno más pequeño que hay a diez minutos un poco más al occidente tiene 283. Uno más grande que hay a treinta minutos hacia el norte tiene 513.

Samuel Guzmán, encargado de visual merchandising de Chevignon en Bogotá, dice que en promedio toda tienda de ropa exhibe alrededor de seis maniquíes, a veces más a veces menos, tres en el escaparate y tres en el interior. El tipo con la chaqueta de jean se queda ahí. Un par de tiendas más allá hay un escaparate con un grupo de cuatro amigos, hombres y mujeres, reunidos y mirándose entre sí. Aún más allá, dos mujeres, una tiene el brazo estirado como pidiéndole a la otra que se detenga. Aún más allá, una mujer y un hombre a diez segundos de un beso.

El juego de las posiciones, explica Guzmán, ayuda a que nos identifiquemos con la escena que representa el maniquí y en últimas con la ropa que trae puesta, para eso es. Todos en algún momento hemos estado hablando carreta con nuestros amigos o a diez segundos de un beso. O al menos hemos querido estarlo. Esa sensación fantástica de movimiento y vida de los maniquíes busca que los sigamos viendo como semejantes, la promesa eterna de que podríamos vernos como ellos. Y nosotros, inocentes, queremos vernos como ellos. Adiós a las escenografías como en los pasajes franceses, hoy solo basta un par de gestos corporales. Incluso en los maniquíes que miran de frente con los brazos a los costados casi siempre hay un movimiento minúsculo en la cabeza o en la cintura, un atisbo de convicción o entereza o arrogancia. La única excepción tal vez sea los maniquíes de sastre masculino, clásicos y aburridos como gánsteres de segunda línea.

En la pareja del beso ni él ni ella tienen rostro o boca. Pero es claro que cuando corra la escena van a besarse y tocarse con ganas y eso esperamos quienes vemos el exhibidor. Más o menos desde los setenta, con la apertura del abanico de posibilidades de lo que puede ser un persona, los maniquíes han pasado del realismo a la verosimilitud: mejor que lucir como una persona real es actuar como lo haría una persona real. (Bueno, menos los maniquíes infantiles, que ni uno ni lo otro, y de tan horribles parecen personajes de una de terror clase B). Podemos ver entonces un beso sin bocas porque la verosimilitud funciona muy bien bajo abstracción. “Somos capaces de entender que hay unas líneas básicas, que el rostro no tiene facciones y que la figura es el mínimo recuerdo de un cuerpo”, dice la profesora Correa. Y entonces leemos esas formas abstractas sin interferencia, porque además nos hablan directo a la cara, nos dicen que podemos ser románticos, atrevidos, delgados, musculosos o altos con algo de voluntad y dinero en el bolsillo.

La mujer sin cabeza mide más de 1.80. Está de pie en el exhibidor con actitud de jueves por la tarde, un poco de ya-casi-es-viernes pero también de no-me-jodas-por-favor. Tiene el pecho al frente y los brazos a los costados, en caída recta, una posición retadora. Me pregunto cuál sería su mirada si tuviera ojos o rostro o cabeza. Una mujer con bolso rojo y su novio se detienen a verla, ella comenta algo y él asiente. En la vitrina, la otra ni se inmuta.

***

La verosimilitud cambió la necesidad de hacer maniquíes inspirados en modelos de carne y hueso. Muchas de las grandes compañías en el mundo –hablo de Ralph Pucci en Estados Unidos o Hans Boodt en Holanda– toman imágenes de personas reales como referente para ser precisos con la caída natural de las extremidades en determinadas posiciones, pero no más, casi nunca como referente directo para elaborar el maniquí.

La época de hacer maniquíes con el rostro o el cuerpo de grandes estrellas del entretenimiento quedó atrás. Gay Talese en un texto tremendo cuenta que en los cincuenta y sesenta los maniquíes eran modelados “a partir de algunas de las mujeres más atractivas del mundo”, y menciona a Brigitte Bardot y Anita Colby. Pero esa historia puede rastrearse con ciertas licencias incluso siglos más atrás. En la tumba de Tutankamón había un maniquí del joven rey, seguramente creado como modelo de tallaje para que sus modistos pudieran trabajar sin necesitarlo a él en vivo y en directo. Así mismo, la profesora Correa asegura que las figuras religiosas que coronan los altares de las procesiones también pueden considerarse maniquíes en tanto representaciones de imágenes de seres humanos. Estrellas de Hollywood, reyes y santos comparten el olimpo de ídolos a quienes el resto de los mortales deseamos imitar. La promesa de la religión –y quien diga que el mercado y el entretenimiento no son religiones necesita encender el televisor– es que entre más parecidos seamos a nuestros ídolos, más posibilidades tendremos de ser ellos. Un bello sinsentido.

El tipo con la chaqueta de jean camina por el corredor del centro comercial con una bolsa en la mano. En otra tienda, una mujer con falda entra a un probador con la blusa que vio en el maniquí. Cuando sale, el vendedor le pregunta qué tal y ella le devuelve la prenda con una mueca divertida. Mira de reojo el maniquí.

Esta es una hipótesis: los maniquíes comenzaron siendo realistas porque quisimos representarnos a nosotros mismos y luego a nuestros ídolos; quisimos ser como Brigitte Bardot o Audrey Hepburn, tener sus facciones perfectas y su cuerpo perfecto y su vida de ensueño. Pero con el tiempo nos dimos cuenta de que no nos gustaba ser como nosotros mismos ni tampoco podíamos ser como ellos, porque la condición para todo ídolo es ser la última Coca Cola del desierto. Nuestras facciones eran regulares y nuestro cuerpo era corriente. Entonces los maniquíes dejaron de representar nuestros ídolos para representar nuestros ideales, que son dos cosas diferentes. Esos cuerpos en el exhibidor pasaron a encubrir o disfrazar nuestras medidas ordinarias, a ser una proyección.

La pregunta sigue en el aire: ¿realmente hay algo detrás de la representación del cuerpo que ofrece un maniquí?

En la oficina de Roberto Carlo, gerente en Colombia de EXPOR, uno de los grandes fabricantes de maniquíes en América Latina, hay un pequeño maniquí a escala, no mide más de treinta centímetros de alto y es de color azul petróleo. Él lo agarra y lo mira mientras comenta que toda una familia de maniquíes del catálogo de la compañía está basada en ese prototipo, que a su vez está inspirado en una mujer de 21 años de São Paulo, Brasil. (Sí, a los diferentes grupos de maniquíes se les dice familia; hay familias estilizadas, deportivas, de tallas grandes, etcétera). “Las únicas modificaciones digitales que nosotros hicimos fue alargar el cuello y alargar las muñecas y las manos”, dice. De tal manera que, incluso cuando la modelo existe en la vida real, el maniquí es intervenido con modificaciones. ¿Por qué? Me pregunto si ella tendrá dificultades al intentar reconocerse en ese maniquí para el cual sirvió de base.

En un pequeño acto de desobediencia, Aldemar barre con música para planchar. La oficina no tiene más de tres metros de área y está llena con maniquíes de confección. En esta historia vale la pena detenernos, porque esta es una de las fábricas de maniquíes más antiguas de Bogotá (tal vez la más y tal vez del país). Aldemar canta con una voz más ronca que la de Helenita Vargas y barre con gusto. Tiene veintitantos años. Los maniquíes están amontonados contra las paredes. Uno está mojado. Aldemar lo revisa y dice en voz alta: “Este maniquí se dañó”. Lo toca con cuidado y agrega: “Y este es carísimo”. En la pared hay rastros de humedad, pintura descascarada, soplada, y una mancha apenas oscura como la que tiene el maniquí en el hombro izquierdo y parte del pecho.

Los maniquíes de confección, salvo contadas ocasiones, son una cabeza y un torso sobre una base metálica. El que Aldemar pone a secar al sol ni siquiera tiene brazos. Dicho esto, es evidente la primera diferencia frente a los maniquíes de exhibición. La segunda es que tienen medidas estándar porque sirven para que los diseñadores confeccionen bajo unas “tallas universales”. Hasta el momento no he hecho explícito algo obvio: los maniquíes de exhibición exhiben ropa. Y además ropa que alguien va a comprar. La función de los maniquíes de confección es marcar las formas básicas del cuerpo según esas tallas universales para que el diseñador haga lo suyo sin pifiarse. Casi nadie confecciona ropa para talla maniquí.

Un paréntesis que es una nota al pie: (La revolución industrial cambió sustancialmente la industria de la moda, entre otras cosas, porque solo desde entonces es industria. Antes de la producción en masa los modistas trabajaban sobre medida. Entonces sucedió que las personas y las nuevas zonas comerciales inundaron las ciudades y desbordaron la capacidad de los modistas, quienes tuvieron que pasar de la exclusividad a la estandarización. Ese proceso los llevó a armar cuadros de tallas con medidas universales para facilitar la producción y a usar maniquíes para encarnar en un solo cuerpo a toda esa multitud. Ahí nació la necesidad de mostrar y vender).

La fábrica se llama Hermani Display. Antes se llamó Hercasvill. Y mucho antes se llamó Hersecasvill. La fundó Hernando Castillo en los años sesenta, más o menos al mismo tiempo que Arturo Tejada Cano abrió la escuela de moda que aún hoy lleva su nombre, y que Hernando Trujillo inauguró una tienda ahora extinta. Los tres eran sastres y se conocían. Como uno puso la escuela y el otro la tienda, a Castillo le tocó los maniquíes. Murió en los ochenta cuando la marca era líder en la venta de maniquíes de confección. Entonces el negocio lo agarró la esposa y luego el hijo, también Hernando Castillo, que lo ha mantenido andando hasta hoy en cooperación con Claudia Lobatón, con quien está casado desde hace más de quince años.

—Es muy chistoso porque uno escucha cosas como “Córtele la cabeza” o “Quítele la oreja”. Y va una a ver y hay pedazos de maniquís por todas partes.

Dice la señora Claudia con la voz gruesa para emular la de su esposo, que fue quien diseñó la mayoría de los maniquíes de la compañía mediante la descortés maniobra de cortar y quitar. Y luego cuenta que, aunque en ocasiones recurre a modelos de carne y hueso, por lo general él busca fotos de referente y utiliza maniquíes viejos para construir el molde de los nuevos. Casi como crear un monstruo Frankenstein bellísimo, con los huesos y músculos precisos e imponentes para llevar al arrobamiento a través del exhibidor.

—La gente escucha eso y piensa que estamos haciendo quién sabe qué cosas.

En la entrada de la fábrica hay un Goku de tamaño real, por seguridad, imagino. De ahí en adelante es un viaje tremendo: maniquíes de medio cuerpo pegados a las paredes, formados en filas en el recibidor, forrados con plástico, nuevos, viejos, cascados, blancos, negros, plateados, azules, mujeres, hombres, con cabeza, sin cabeza, con ojos, sin ojos, desnudos todos, y moldes para hacerlos de todos los tamaños y formas imaginables amontonados y arrumados en habitaciones a lo largo del lugar. En alguna parte hay un molde de un caballo y otro de un tiburón, y la señora Claudia asiente y dice que sí, también han hecho animales. En el lugar hay más de 200 maniquíes, entre confección y exhibición.

—La bodega antes quedaba en la casa de la esquina. Cuando estábamos pasándonos para acá hubo un incendio allá y perdimos lo que había en el tercer y cuarto piso. Los maniquís que estaban ahí quedaron hechos ceniza.

¿Cómo será ver tantos cuerpos juntos chamuscados?

Hasta los dos mil, la empresa llenaba los escaparates de grandes y pequeñas marcas colombianas a lo largo del país. Luego llegaron los chinos con sus precios irrisorios y luego los europeos y los gringos con sus maniquíes ultra sofisticados y las cosas cambiaron. Hermani/Hercasvill/Hersecasvill volvió a concentrarse en los maniquíes de confección y apostó por restaurar esos maniquíes que llegaban en barcos desde afuera. La vida útil de un buen maniquí puede ser de cinco años, para entonces ya se han roto o descascarado o pasado de moda. Los dos primeros casos tienen solución, el tercero nada que hacer. Las grandes marcas suelen tener tiendas tipo A, B y C. Los maniquíes nuevos suelen llegar a las tipo A –grandes, concurridas, mejor ubicadas– y con el tiempo pasan a las B y por último a las C, en algún lugar poco visitado del país. Después a la basura.

Para nadie es secreto que el plástico y la fibra de vidrio están lejos de ser los materiales más amigables con el medio ambiente. Así que el final de un maniquí termina siendo un problema. Roberto Carlo tiene en su celular fotos de una bodega abandonada llena de maniquíes desechados, parece un cementerio de chatarra. Le pregunto en dónde es y solo responde que en las instalaciones de una empresa conocida: es de los que cuenta el milagro pero no el santo. La señora Claudia en cambio me explica que las tiendas pequeñas ahorran esfuerzo y sacan los maniquíes a la calle para que los recoja el carro de la basura. Las noches de los fines de semana, en barrios como Chapinero en Bogotá, es fácil encontrar maniquíes desechados entre bolsas negras con desperdicios.

Pero eso es al final. Mucho antes el maniquí fue nuevo. Para hacerlos existen métodos de métodos. Ralph Pucci emplea un escultor. Hans Boodt lo hace digital. EXPOR usa un poco de ambas. Hermani/Hercas… algo de todo. Abraham lleva quince años en la empresa y, al echar números al aire, llega a la conclusión de que ha fabricado más de 10.000 maniquíes entre confección y exhibición en ese lapso. El proceso es manual y es casi un ejercicio de maratonista. Un maniquí puede tomar dos días y por eso debe trabajar varios al tiempo. Señala algunos que acaba de pintar de blanco hueso, tan limpio, y que cuelgan de unos ganchos como en una carnicería mientras secan.

—La piquiña de la fibra de vidrio —dice y se ríe—. Eso es lo que más lo mata a uno. Porque uno llega a la casa y le rasca todo, y apenas lo toca las cobijas eso empieza como a chuzarlo a uno.

Aldemar cuenta que además de ver que se mueven, al principio soñó con ellos. Le pregunto a Abraham si también sueña con maniquíes.

—Esto aquí, el brazo, del movimiento de la lijada todo el día dándole —responde.

Y entonces entiendo que sus sueños sobre el trabajo son del dolor físico luego de una jornada. No sueña con maniquíes vivos. Para él no son más que un objeto. Y sin duda lo son.

Santiago Romero, profesor de moda de la Tadeo, tiene la sospecha de que casi nadie en la industria se hace preguntas respecto al maniquí. Yo sospecho lo mismo. Las personas de la industria con las que hablé piensan en los maniquíes principalmente como herramienta comercial. Solo después de la tercera o cuarta pregunta sale a flote la posibilidad de que esos objetos escondan algo más.

¿Los maniquíes realmente significan algo para quienes estamos de este lado del exhibidor?

En una de las tiendas del centro comercial los maniquíes tienen el rostro –o donde se supone va el rostro– de color naranja metálico. En otra están hechos con un material verde traslucido parecido al de las esmeraldas. En una tercera tienen buen maquillaje para Halloween. En una cuarta, pelucas tan falsas como unas Abidas. En una quinta, los rayones, raspones y mugre propios de una caída en el Tour de Francia. De pie frente a ellos solo veo cosas. Las personas que pasan junto a mí miran sin siquiera detenerse. Camilo Franco es diseñador de moda, tiene una marca con su nombre, y cuando abrió su tienda buscó maniquíes abstractos, más cercanos a lo androide que a lo humano. “Abstractos se vuelven más objeto”, dice. Al final se arrepintió y compró un grupo de maniquíes femeninos blancos con el cuello extra largo, los ojos cerrados y posiciones distinguidas. Sintió que el público local aún estaba en formación respecto a la moda.

Con los objetos es más difícil conectar. Y los compradores necesitamos conectar de alguna forma con lo que vamos a comprar. Los maniquíes son herramientas comerciales implacables, cuando llaman la atención más de lo normal algo está fallando. La protagonista debe ser la ropa. Lo que no deja de ser extraño porque entonces supone que los maniquíes están y al mismo tiempo no, que deben ser invisibles. “Son vendedores silenciosos”, dice Roberto Carlo. En teoría, frente a un exhibidor vemos el maniquí sin ser muy conscientes de su presencia, una masa detrás de la ropa. “Generan una necesidad y una compra por impulso: ‘Guau, qué bien se ve la pinta’”, dice Samuel Guzmán. Es por eso que nadie se detiene frente a los maniquíes de estas cinco tiendas: los vemos tanto, somos tan conscientes de ellos, para bien o para mal, que es imposible conectar. Los encargados de las tiendas suelen cambiar la ropa de los maniquíes cuando están solos para que ningún comprador vea el espectáculo tragicómico de arrojarlos al suelo, sacarles los brazos, despiezarlos, hacer maromas para vestir la blusa, el pantalón, la chaqueta. ¿Qué conexión después de eso? Roberto Carlo agrega: “El maniquí es el segundo factor decisor en la compra. El primer factor es el acompañante, a quien le preguntamos cómo nos queda la prenda; pero cuando estamos solos el maniquí es quien nos vende el producto, porque básicamente lo que hace es crear una ilusión”.

La mujer sin cabeza es de color café oscuro, no negro, no gris, algo más cercano al chocolate amargo, difícil de precisar pero hermoso. Lleva una blusa escotada de tres botones, un cinturón grueso con una hebilla plateada y un jean negro. La ropa es ajustada y la curva de los senos y la forma de las piernas se marcan debajo de cada prenda. La base en donde iría la cabeza, la parte alta del cuello, es el ángulo recto de un tajo perfecto.

***

La revolución industrial obligó a todo comerciante a exhibir sus productos. Sigue siendo la mejor forma para vender. La arquitectura entonces ya había evolucionado lo suficiente como para facilitar la construcción de ventanas mucho más grandes, tan necesarias en los nuevos espacios comerciales. A estos Walter Benjamin los llamó con algo de ironía: “calles lascivas del comercio, solo apropiadas para despertar el deseo”. Allí no hacía falta entrar a la tienda porque la tienda salía a la calle. El comprador era cautivado por lo que yacía en ese espacio intermedio entre afuera y adentro. Bajo esta lógica es consecuente que los escaparates en los pasajes parisinos jugaran a recrear toda una escena de lo que implica estar en casa: los muebles, los cuadros, los maniquíes realistas, etcétera. La ventana es un espacio intermedio pero también una falsa pared. Como el teatro. Los exhibidores son una puesta en escena y los maniquíes, aún hoy, los actores de ella. Su tarea, como la de cualquier actor, es construir una ficción, una ilusión.

Cuando vuelvo a ver al tipo con la chaqueta de jean carga tres bolsas en la mano. La mujer de la falda no lleva ni la cuenta de lo que se ha probado. Es delgada y baja. Guapa. Mira maniquíes, la ropa en ellos, y entra a las tiendas. Es curioso que la mayoría de maniquíes masculinos sigan representando el mismo rol desde hace tanto tiempo, mirada al frente, brazos a los costados, posición militar. El tipo con la chaqueta de jean lleva paquetes de tiendas de ropa femenina y masculina. Compra sin problema.

Gay Talese cuenta en su texto que en 1938 la marca Bonwit Teller contrató a Dalí para decorar dos vitrinas de una tienda. No sé si es trampa o genialidad contratar a un artista para captar la atención de los paseantes.

Otro paréntesis que es nota al pie: (Camilo Monsalvo, artista visual y coordinador de estilismo del noticiero del Canal Caracol, dice que en algún momento los maniquíes se volvieron aburridos y hubo que reinventarlos mediante el arte. Se refiere a los setenta y a jugar con los colores, las formas y las medidas. Sin embargo, la relación del arte y el maniquí antecede lo comercial. El libro Perversa y utópica… la condensa muy bien: pintores como Giorgio De Chirico, Giorgio Morandi, Carlo Carrà o George Grosz llenaron paredes con cuadros cuyos protagonistas eran maniquíes en el papel de seres humanos; allí estas personas-objeto servían para representar la deshumanización del periodo entreguerras o a un ser humano ideal anterior a todo el horror. También está el primer manifiesto surrealista o la anécdota de cuando André Bretón obsequió maniquíes a doce surrealistas para que estos los intervinieran y presentaran en la exposición surrealista internacional de 1938. De hecho, es probable que esas intervenciones −extremidades alteradas, mutiladas, pintadas− sean la primera piedra de la avalancha de alteraciones que vino después).

Dalí puso un maniquí sucio junto a “una tina forrada de astracán, apiló unos cuantos símbolos freudianos y se fue para su casa”, escribe Talese. En otras palabras, armó una puesta en escena, una obra de teatro o un performance. Con la particularidad de que fue una puesta en escena en pausa. Nadie iba a moverse. De nuevo: era apenas una ilusión.

¿Qué estarán a punto de decir los personajes-maniquíes de los exhibidores que vemos en tantas tiendas?

Camilo Monsalvo dice que algunas marcas están reemplazando los maniquíes por pantallas. En sus tiendas de Estados Unidos y Europa las prendas aparecen exhibidas por modelos de carne y hueso posando, caminando, sonriendo, jugando, hablando y haciendo cualquiera de las cosas que puede hacer un ser realmente vivo. Una de ellas incluso está exhibiendo en las pantallas de las tiendas las fotos de los outfit que los compradores comparten a través de redes sociales etiquetando a la marca. En este caso la propuesta trasciende a las y los modelos profesionales al reemplazar los maniquíes por personas que hacen parte de la multitud que camina las calles de las ciudades. Es como darle la vuelta a la torta: los maniquíes llegaron para representar a modelos y multitudes y ahora modelos y multitudes vuelven a tomar su lugar.

Alexander McQueen fue de los primeros en marcar esta tendencia cuando puso a una modelo de rasgos finísimos, delgada, alta, robótica, que a primera vista cuesta identificar si es o no un maniquí, con un vestido blanco y frente a una gradería del Metropolitan Museum of Art llena de lo más chic del mundo de la moda gringa, para que fuera baleada por dos máquinas industriales que escupían pintura negra y amarilla sobre el vestido impoluto. Al final, ella desfiló ante la multitud enloquecida mientras los colores goteaban en el suelo. Basta ver el video para notar que algo en el mundo de la moda cambió entonces.

Más o menos en la mitad del siglo XX era normal usar el término maniquí para hablar de las modelos en la industria, tipo Twiggy. De alguna forma esto da cuenta del valor que los maniquíes tenían para la sociedad. La anécdota de Dalí, contada por Talese, termina en que las compradoras se sintieron ofendidas por el maniquí sucio y se quejaron al punto de que Bonwit tuvo que retirarlo. Dalí también se ofendió y lanzó la tina a través del vidrio del exhibidor y la policía lo arrestó. A lo mejor ese poder cultural sigue operando en los maniquíes bajo nuevas formas.

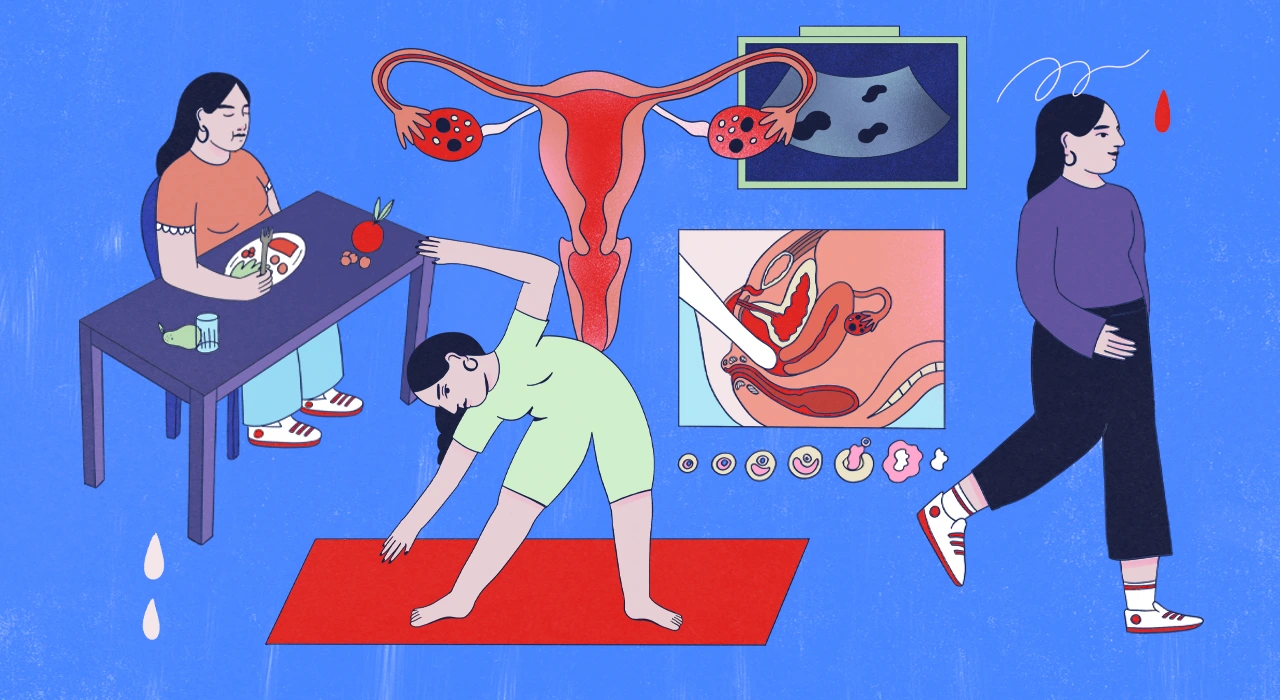

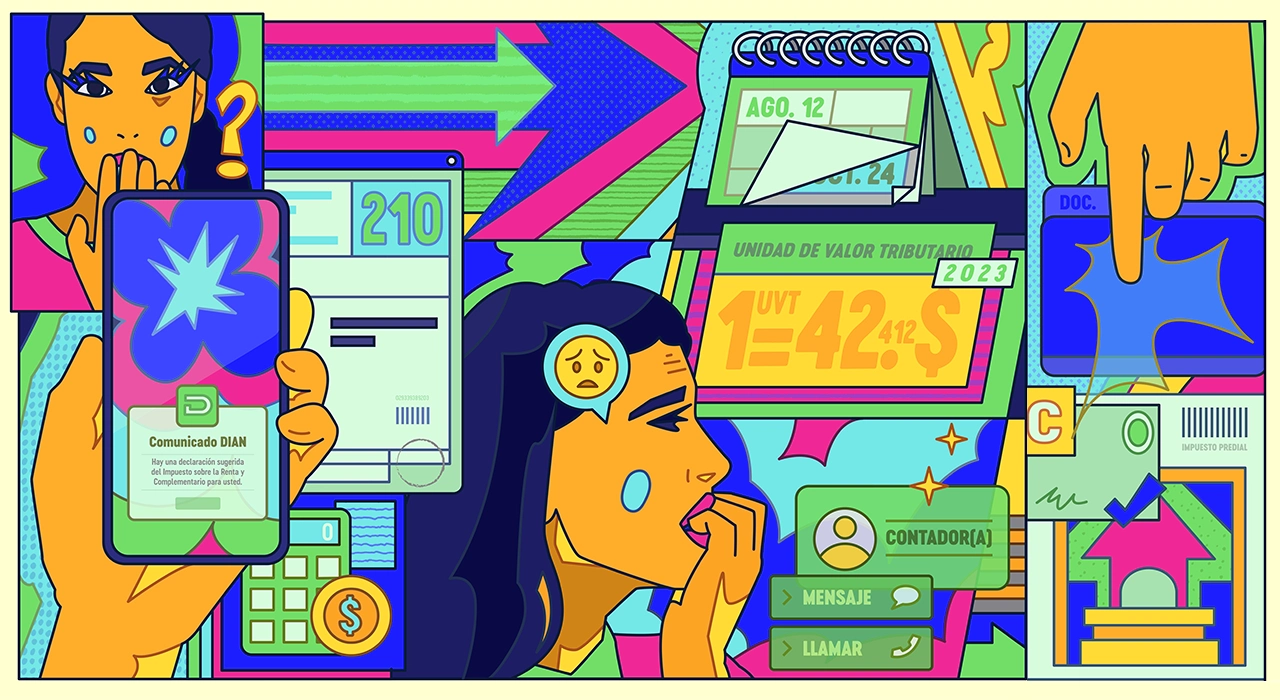

El profesor Santiago Romero propone que la despersonalización de los maniquíes es una estrategia de las marcas para comunicar que sus prendas no son para un grupo exclusivo según raza o estrato o lo que sea. Maira Zarate, diseñadora de Pessoa, opina lo mismo, el maniquí solo representa los valores de la marca: juvenil, casual, deportiva, alta costura, etcétera. Pero al mismo tiempo los dos sienten que, aunque el propósito es ese, la realidad es otra. Y ese es un problema: hay diferencias serias entre lo que dicen los maniquíes para quienes están a un lado u otro del vidrio del mostrador.

Laura es una médica maravillosa y está de este lado del exhibidor −incluso podría ser una de las mujeres que pasa frente a la mujer sin cabeza y la mira unos segundos antes de seguir de largo−, y siente que “entre más genéricos traten de ser los maniquíes, más específicos son”. Se refiere a que, en vez de decirle fresca, cualquiera puede entrar en este outfit, le están diciendo amiga, date cuenta: debes ser como yo. Cómo es posible que esta herramienta comercial sea excluyente al intentar lo contrario. Es ridículo.

Juanita tiene un ojo agudo para fotografiar el mundo del entretenimiento, y también desde este lado piensa que sin duda los maniquíes son una herramienta para vender, pero que “es muy ingenuo pensar que a uno le venden solo la ropa y no un estilo de vida con ese tipo de cuerpo incluido”.

¿Tal vez por esto es que los maniquíes de las zonas play de una ciudad están a siglos de distancia de los maniquíes de las zonas populares de la misma?

En Bogotá están los San Andresitos y San Victorino con su Gran San. En Medellín, el Hueco y el paseo Bolívar. En Cali, el centro comercial Único y el San Andresito centro. Y desde ahí empecemos a agregar las muchas otras ciudades y municipios y barrios que están lejos de los pequeños centros oficiales de la moda del país. En esa inmensidad −que es el antiespejo de este centro comercial cachetudo− los maniquíes femeninos y masculinos tienen curvas pronunciadas, rostros expresivos y colores vivos que hablan de otras mujeres y hombres que también consumen moda. Son una puesta en escena diferente. Una ilusión diferente.

Andrea escribe mucho y muy bien sobre objetos, y desde el lado de acá recuerda que todas sus compañeras del colegio salvo dos se operaron los senos porque en Medellín esa es la ilusión que trajo el narcotráfico: cintura chiquita, senos grandes, piernas esbeltas. Y siente que los maniquíes de Medellín “son como un símbolo muy particular de esa cultura y un punto estético clave para entender por qué algunas mujeres quieren ser así”. Cómo pensar esto cuando Medellín es el centro de los centros de la moda colombiana.

Alguna vez conocí a alguien que venía de un pueblo pequeño del interior del país. Era de cuerpo delgado. Vino a Bogotá a estudiar odontología. Para el lugar de donde venía, su cuerpo era demasiado plano, sin curvas ni gracia. En Bogotá se adaptó bien. Se mudó a otro pueblo del interior y subió de peso e hizo curvas; demasiadas para los estándares de Bogotá. El punto es: los maniquíes tal vez comunican un deber ser y un deber ver dictado por estándares que obedecen a dinámicas culturales y económicas complejas, y estas a su vez dificultan cierta fluidez social, el pasar de estrato a estrato, de región a región. “Es el negocio, socio, o te unes o te mueres, socio”, a lo Darwin parafraseado por J Balvin. Las imágenes que consumimos permean lo que somos, así que la exposición constante a ciertos tipos de maniquíes podría modificar de alguna forma lo que vemos y queremos de nosotros mismos; pero la operación también funciona a la inversa y nosotros podemos permear lo que nos rodea, modificarlo. Y esa es una luz. Pero, de nuevo, pura conjetura.

Cuando estamos de pie frente a un maniquí casi nunca somos conscientes del juego profundo que desencadena esa relación diminuta. O intentamos no ser conscientes. María Andrea está obsesionada con el microcosmos que es la cocina, está del lado de acá del mostrador, y con una alusión a Harry Potter asegura que logró reducir los maniquíes a simples exhibidores, aunque sabe que esconden mucho más: “Verlos así es como haber vencido un miedo, como cuando Lupin hace que sus estudiantes se enfrenten a un Boggart y les enseña a convertir su peor miedo en algo chistoso”.

Una hipótesis, parte dos. Hubo un momento en la historia de la moda y del arte en que la alteración no implicaba miedo sino otra cosa. Baudelaire en su “Elogio del maquillaje” tomó la idea manoseada de que la naturaleza es sinónimo de belleza y la arrojó a la basura. “La virtud, por el contrario, es artificial”, dijo. Todo lo bello es resultado del cálculo. Pensemos por un momento que tal vez la artificialidad de los cuerpos de los maniquíes sí son la escenificación de nuestro deseo de ser perfectos. Dejemos de lado por un segundo los discursos de “todo cuerpo es bello” y “quiérete tal como eres” y contemplemos la posibilidad de que nos decimos esto porque nuestro cuerpo es imperfecto y quisiéramos que no lo fuera. Baudelaire dijo que la moda es “un ensayo permanente y sucesivo para reformar la naturaleza”. ¿En el fondo no queremos eso?, ¿estar por encima de la naturaleza que nos tocó? Pensemos que nadie está obligado a conformarse con lo que tiene. Por un momento. El maquillaje es un derecho. Puede que los maniquíes nos construyan a nosotros, pero no dudemos nunca que nosotros los construimos a ellos. Y luego recordemos que todo ideal es un imposible.

¿Cuántas veces hemos deseado vernos como ese maniquí?

No hace falta responder. Es probable que, como Andrea, hayamos conseguido llevar procesos internos para que la imagen de esos ideales no afecte lo que somos. La carne imperfecta que siempre seremos. La belleza que nos devuelve el espejo. O es probable que, como María Andrea, hayamos vencido el miedo de no-ser-de-x-manera. O, como Juanita, que además sufre de dismorfia corporal y su cerebro le impide ver el cuerpo que tiene, estemos buscando todos los días la confianza para volver a vernos y sentirnos en nosotros. O, como Laura, experimentemos rabia y decepción ante la dualidad de querer y no querer ser-de-x-manera, de poder y no poder ser-de-x-manera. No hace falta responder porque las posibilidades de lo sensible cuando estamos frente al exhibidor son incalculables. Por eso, después de más de un siglo, los maniquíes siguen llenando los escaparates.

Esta no es una teoría sino una certeza: los maniquíes están más cerca del sueño que de la vigilia y cada quien sueña según como llega a la noche.

***

Hay algo en la mujer sin cabeza. Las personas la observan por lo menos un par de segundos y hacen algún gesto no correspondido. Camino hasta ella y entonces una sensación extraña me golpea. La luz en el exhibidor está mal ubicada y devuelve el reflejo de quienes se detienen frente a él. El exhibidor es un espejo. Otra persona se acerca. La mujer sin cabeza, al otro lado del vidrio, es apenas una presencia detrás de nuestra imagen reflejada, su cuerpo es difuso, una ensoñación que se pierde por la pésima iluminación, por la noche que comienza. Un cuerpo escondido detrás del nuestro. La cabeza de la mujer sin cabeza, si existe en alguna parte, bosteza.

// Las fotografías fueron tomadas en las instalaciones de Hermany Display //

Suscríbase a nuestro boletín

Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.

Dejar un comentario