A favor y en contra del amigo secreto

El verbo “endulzar” adquiere un sentido muy específico durante el mes de septiembre. Para algunos significa hacer parte de un emocionante juego típico de entornos de trabajo, clase o familiares; para otros, se trata de una auténtica pesadilla forzosa en la cual no hay nada de dulce. ¿Cuál de ellos es usted?

Defensa del amigo secreto

Laura Daniela Soto Patiño

Soy defensora irremediable del amigo secreto. ¿A quién no le gusta la incertidumbre, la endulzada y continuar con un ritual que te acerca irremediablemente a otros? A mí sí. Debo admitir que mi gusto por el amigo secreto surge desde mi infancia. En primer lugar, siempre amé el segundo semestre del año porque era el más divertido en todo sentido: agosto de cometas, septiembre de amor y amistad, octubre de Halloween, noviembre de cumpleaños y diciembre de navidad, mantenían mi motivación frente a la agotadora rutina que representa para muchos niños las tareas, exámenes y notas inherentes a la edad escolar.

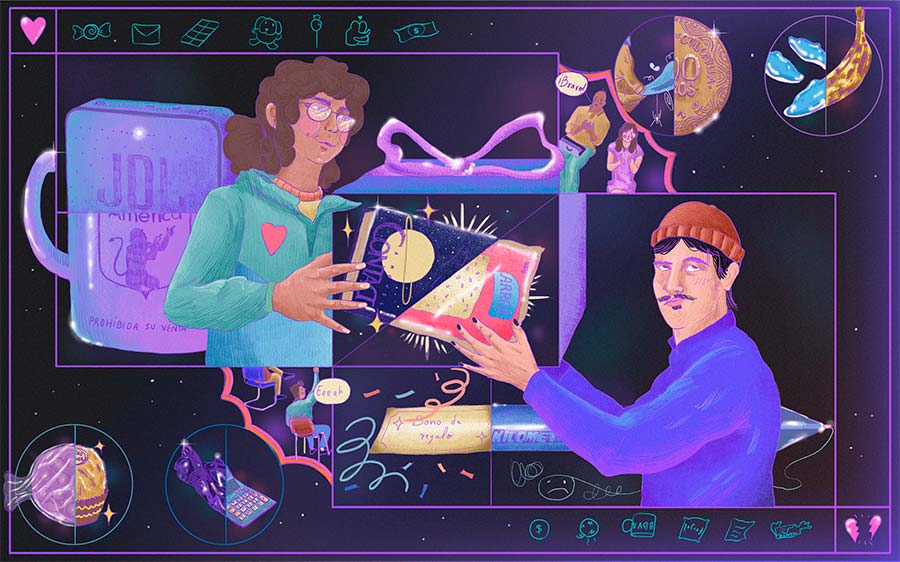

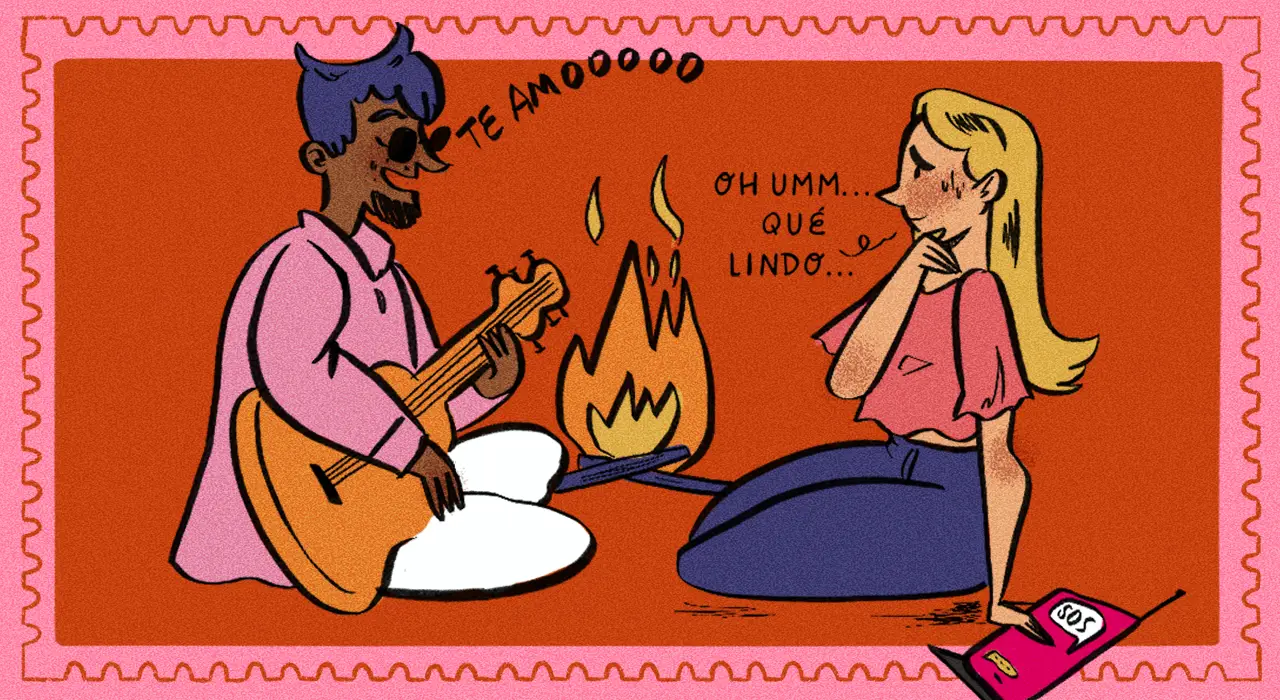

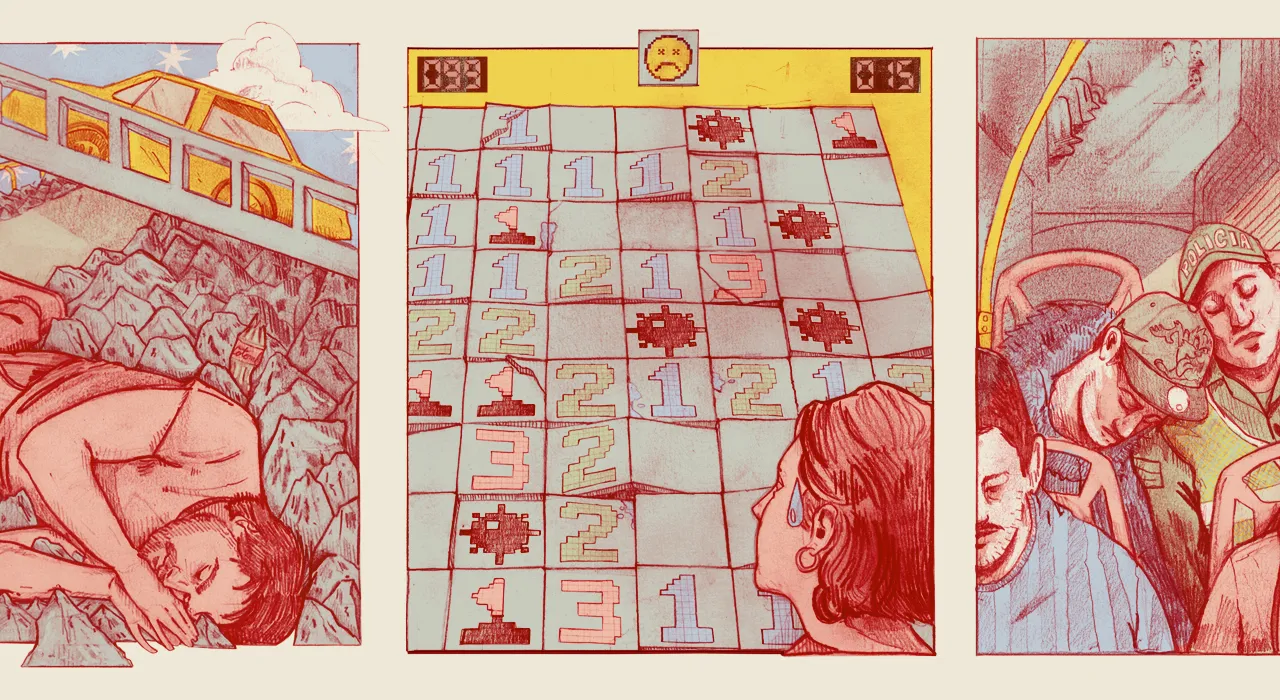

Amor y amistad se asomaba entre corazones de todos los tamaños hechos en foami, papeles en tonos rosados y rojos, y por supuesto, el amigo secreto. Las habilidades sociales nunca fueron un problema para mí, siempre tuve mi grupito de amigas y amigos pero para mi este juego era una forma de conocer un poco más de los otros compañeros que por una u otra razón no eran tan cercanos. Todo empezaba a inicios de septiembre con una bolsa llena de papelitos de colores que tenían los nombres de cada persona del salón. Tras dejarle al azar el destino de cada uno de esos papeles, seguían las risas y las conspiraciones: ¿A quién le habrá salido mi nombre? ¿Qué le gustará a la persona que me salió? y por supuesto, también venían esos pequeños interrogatorios tratando de sacarle el nombre secreto asignado a tus amigos.

Los próximos días venían las famosas endulzadas, el acto de dejar caramelos en el pupitre de tu amigo secreto de forma sigilosa en medio del recreo. Para mi no había nada mejor que llegar a clase y encontrar esa dulce sorpresa que podía ser desde una goma hasta una barra de chocolate. Debo admitir que siempre hubo endulzadas más generosas que otras y que nunca faltaron las de broma en las que se dejaba un bocadillo o algo menos convencional, lo importante era el detalle y la emoción de saber que sería ese día.

En menos de lo esperado llegaba el día del destape, y como una adepta absoluta de toda reunión social este era sin duda mi día favorito. No solo porque se develaría el secreto, sino porque normalmente esto iba acompañado de un compartir en el que normalmente había pizza, gaseosa, risas, música y compinchería. El momento de la entrega se vuelve el más controversial y ansioso porque no necesariamente ibas a recibir un regalo que amaras, pero sin duda alguna me parece valioso que otra persona haya tratado de escoger la mejor opción para ti incluso sin conocerte muy bien.

Sí, sí, sí, sé que quienes odian este juego se quejan de la mediocridad y de haber recibido regalos nefastos, pero siempre hay formas de hacerlo más justo: designar montos, adaptarse a todos los presupuestos, hacer una lista de ideas de regalo sugeridas, entre otras cosas. Para finalizar, debo admitir que como lo he expresado, mi amor por el amigo secreto se debe más a una nostalgia escolar que a otra cosa. Sin embargo, como una romántica sin remedio, cursi para algunos, siempre amaré cualquier oportunidad de celebrar el amor y la amistad, y por eso, larga vida al amigo secreto.

En contra del amigo secreto

Por Ignacio Mayorga Alzate

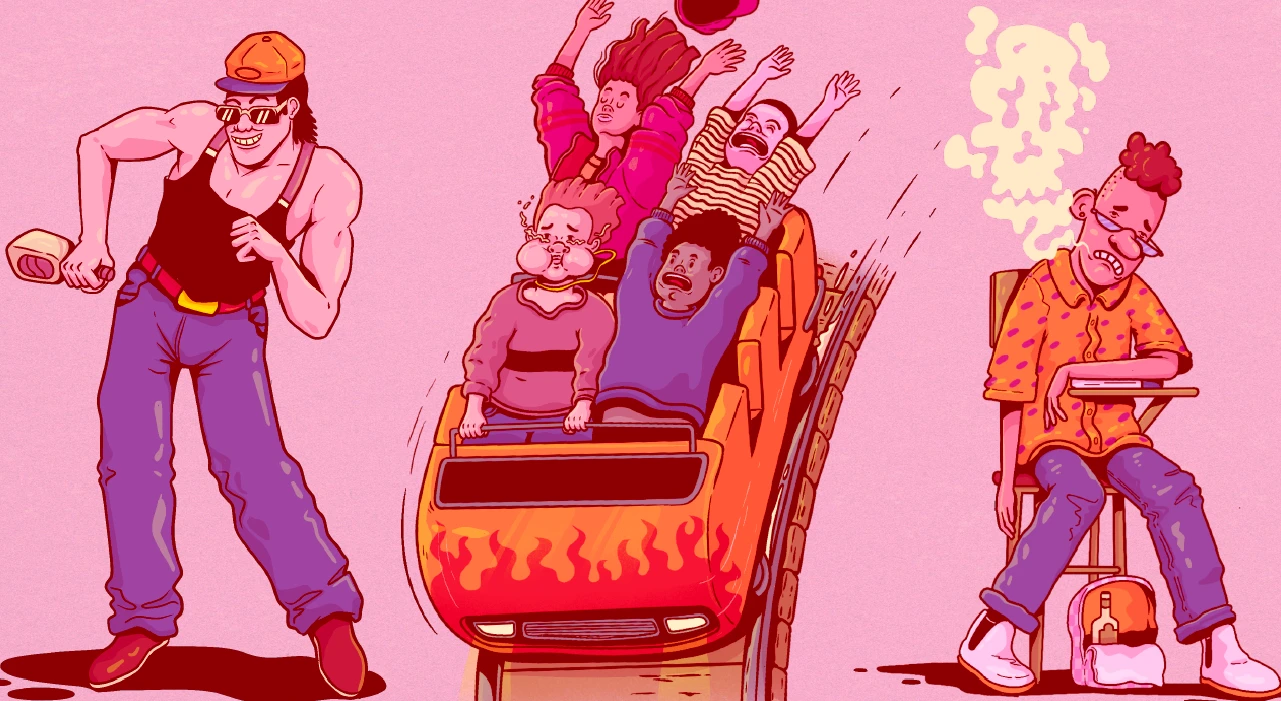

En el ecosistema laboral no hay nada más tóxico y perjudicial que la convivencia forzada. Ya es lo suficientemente difícil compartir una fila de cubículos con un montón de desconocidos como para que, además, la compañía nos exija compartir con ellos algo más que el oxígeno de una habitación. De entre todas las actividades posibles para fortalecer lazos (salidas de integración, juegos de estrategia divididos por equipos, fiesta de fin de año de la empresa), no existe peor tradición que el llamado amigo secreto. Es sencillamente insoportable.

Generalmente la dinámica es la misma en todas las empresas: la persona entusiasta del equipo, con vocación irrefrenable de recursos humanos, prepara en una bolsa los nombres de todos los trabajadores para que, uno por uno, saquen un nombre escrito en un papel doblado de un perfecto desconocido. O desconocida. Durante una semana, por lo general, el trabajador no solo tendrá que preocuparse por sus labores semanales o por estar a tiempo en la fila del microondas para calentar su almuerzo, sino que también se ve obligado a dejar regalos de manera anónima en el escritorio de su amigo invisible, una persona en cuya existencia apenas acaba de reparar y cuyo rostro olvidará al día siguiente de terminarse este ritual insufrible. Y así comienza un juego del gato y el ratón que no es emocionante para nadie.

La última vez que hice parte de este agónico ritual trabajaba para una compañía a la que realmente odiaba. Los equipos eran mediocres, los computadores pesados y obsoletos pisapapeles y la cocina sencillamente minúscula para compartir con más de cincuenta personas que operaban en el mismo piso. Cada día bajaba del transmilenio con la moral desbaratada y tenía que recordar comprar alguna chuchería frívola en la chaza bajo del puente desde la que una abuela aburrida contaba lo que le quedaba de dolorosa existencia vendiendo tintos rostizados y empanadas frías con arvejas y arroz. Cada día llegaba a mi insoportable cubículo para ver al lado del cactus muerto y un vasito de Coca-Cola del que se iban desapareciendo mágicamente mi colección de bolígrafos baratos una anodina golosina languideciendo bajo las luces blancas de hospital que deshumanizaban a los trabajadores del piso séptimo. Todos los días el mismo chicle tranzado por dos monedas en la misma chaza de la abuela aburrida. Y, alrededor, una colección de estrellas y globitos de fantasía cortados de un papel plástico y brillante. Descorazonador.

Odio esta tradición que a mala hora se popularizó por nuestro afán de emular a los gringos en cada una de sus formas culturales. Al final de la experiencia se revela el rostro de nuestro benefactor invisible, una persona a la que hemos visto colarse en la fila del almuerzo, detenerse demasiado en la observación de sus colegas femeninas y hacer chistes inapropiados cada una de las veces que hemos cruzado caminos en el helado baño comunitario, dividido, también, por cubículos minúsculos en los que nos sentimos incapaces de realizar nuestras necesidades por miedo al ridículo que podríamos enfrentar si alguien escuchase la penosa sinfonía de nuestra digestión diaria. Esa persona nos entrega alguna tontería comprada de afán en una papelería del barrio. Quizás un peluche de factura mediocre con uno de esos pequeños globos de vidrio que rezan, mentirosos, “Te quiero mucho” o “Nunca cambies” o “¡Ánimo con todo!”.

El amigo secreto es una de las peores tradiciones oficinescas. Ya lo era en el colegio y es peor en el mundo empresarial. Si uno no quería compartir con todos sus compañeritos durante el recreo, ¿qué le hace pensar a la gente que la convivencia forzada va a reparar cientos de miles de horas de pésima educación emocional? Uno sólo quiere terminar sus aburridas tareas, cuidar que no se le tumben los bolígrafos ni el cactus muerto y que lo dejen en paz. ¿Qué hacer después con ese conejo de ojos tristes y mensajes ridículos? ¿Cuánto tiempo es prudente guardar una tarjeta de celebración de una relación que no existe? A mí déjenme tranquilo con mis tareas y con las respuestas atrasadas en el correo electrónico. A mí no me den azúcar procesada mientras finalizo mediocres presentaciones de PowerPoint. A mí no me regalen un peluche frondio y lastimero. Ese fin de semana cae en quincena. Y es lo único por lo que voy a sonreír.

Suscríbase a nuestro boletín

Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.

Dejar un comentario