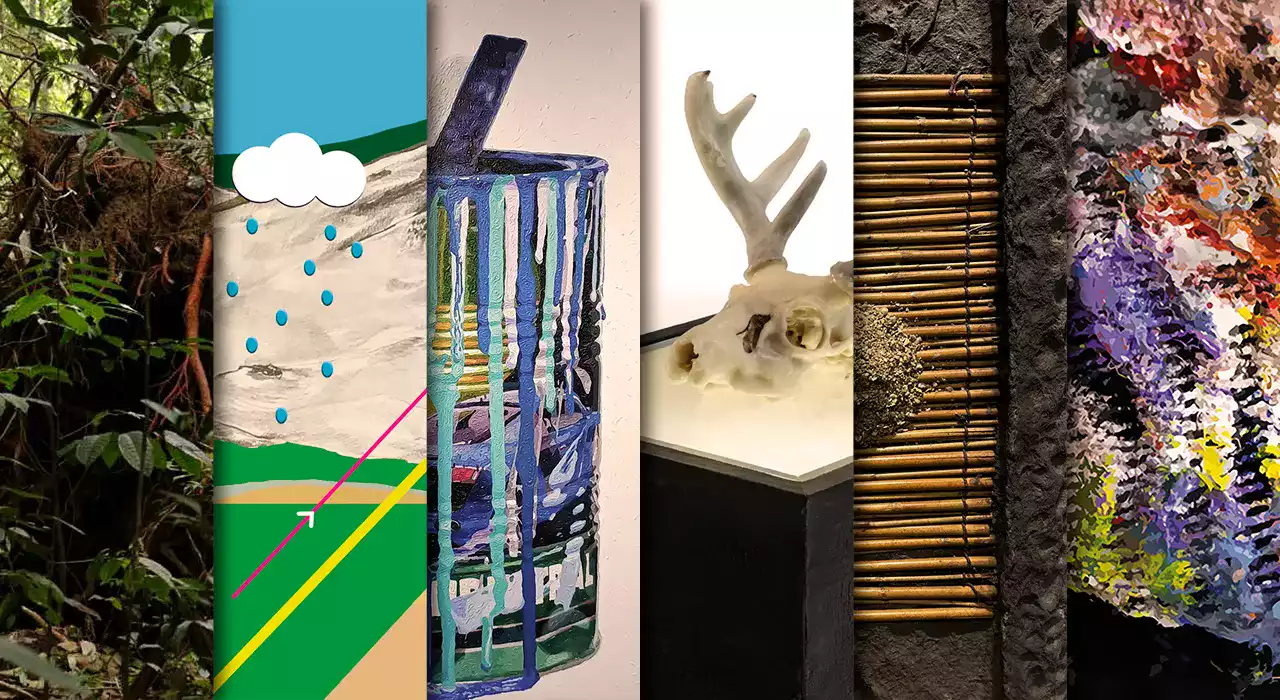

¿Hay algo más firme que la rama de un árbol?

El profesor hongo había dejado su saco y su sombrero en la percha que había hecho poner para él detrás de la puerta del salón; llevaba más de 20 años dictando clases en el mismo salón de clases y había hecho valer lo que él llamaba “sus derechos”. Su rutina –en todos esos años– siempre había sido la misma: despojarse de su sombrero, su saco y su bastón con empuñadura de plata, y luego lanzar una pregunta sobre el tema principal de su clase

– Repito –dijo–

¿Existe algo más firme?

Su mímica era abiertamente sexual, había levantado el brazo en un gesto obsceno y decidí seguirle la corriente:

–¿El pene de una ballena?

El profesor sonrió.

– No creo –dijo–.

Pero es un buen comienzo. Tomo aire y empezó su discurso:

– Los árboles –mis queridos alumnos– son los reyes del erotismo en la tierra. Sus erecciones –a diferencia de las de las ballenas o las de cualquier otro mamífero– pueden durar siglos. Pongan la mano sobre una rama y solo van a poder sentir envidia. Los árboles hacen todo el día el amor con el aire. Su capacidad para los juegos sexuales supera con creces la sofisticación de los mil quinientos años del Kamasutra, ¿han visto cómo se tocan?

Nos señaló una hilera de árboles y nos hizo tomar nota de las “caricias” que se daban los unos a los otros con las hojas que coronaban sus copas.

– Los hombres solo tenemos las manos y los dedos –algunos ingeniosos utilizan los pies–; ellos –en cambio– tienen miles de hojas y terminaciones nerviosas y apenas necesitan el viento para desatar una tormenta de caricias.

En ese momento todos estábamos atrapados. Ese era el encanto de sus clases: nunca se podía predecir qué esperar de ellas.

El profesor hongo era el botánico más prestigioso de la universidad y el último rebelde de la facultad. Yo había entrado a formar parte de su círculo de admiradores y había sido admitida –tras una serie de merodeos y pruebas de “fidelidad”– en sus famosas clases sextracurriculares de plantas alucinógenas.

–¿Alguno de ustedes ha estado en Europa en la primavera?

Ninguno respondió. Los estudiantes de la universidad Nacional no éramos precisamente cosmopolitas y nuestras vacaciones, por lo general, se limitaban a unos cuantos kilómetros a la redonda. Nuestras mayores aventuras habían sido detrás de sus pasos de anciano. Sus excursiones nos habían llevado por los paisajes más alucinantes del país.

–¿Ninguno?

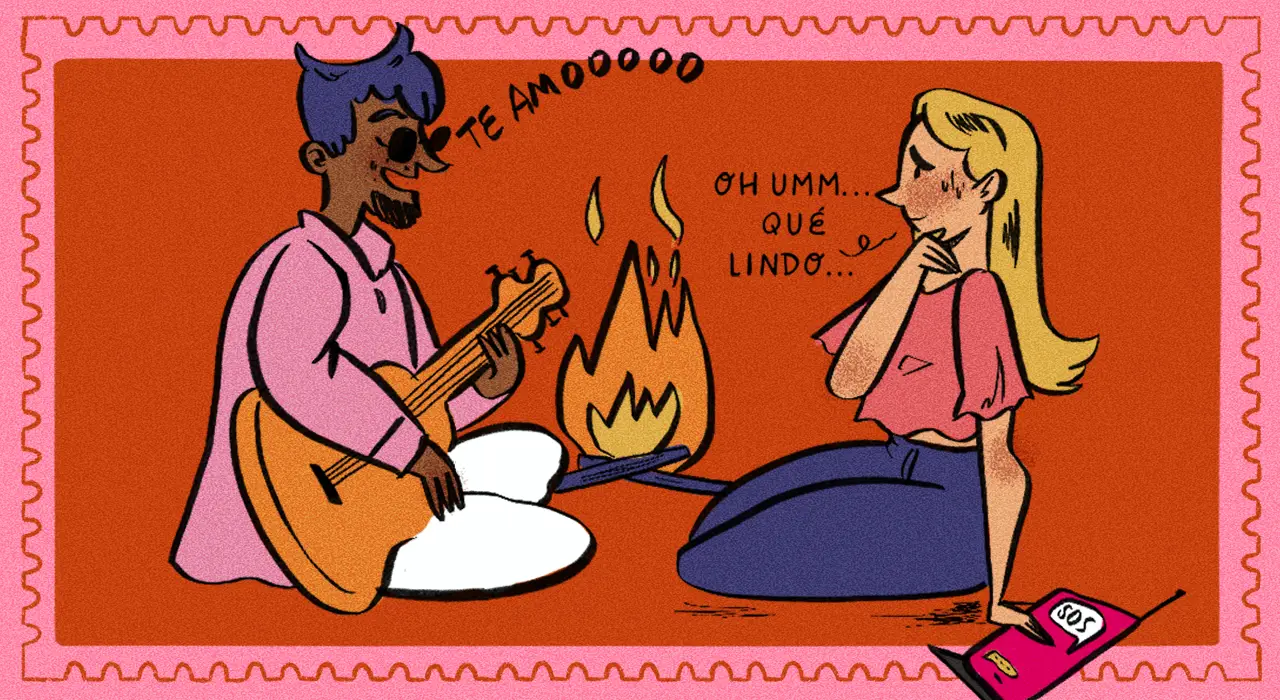

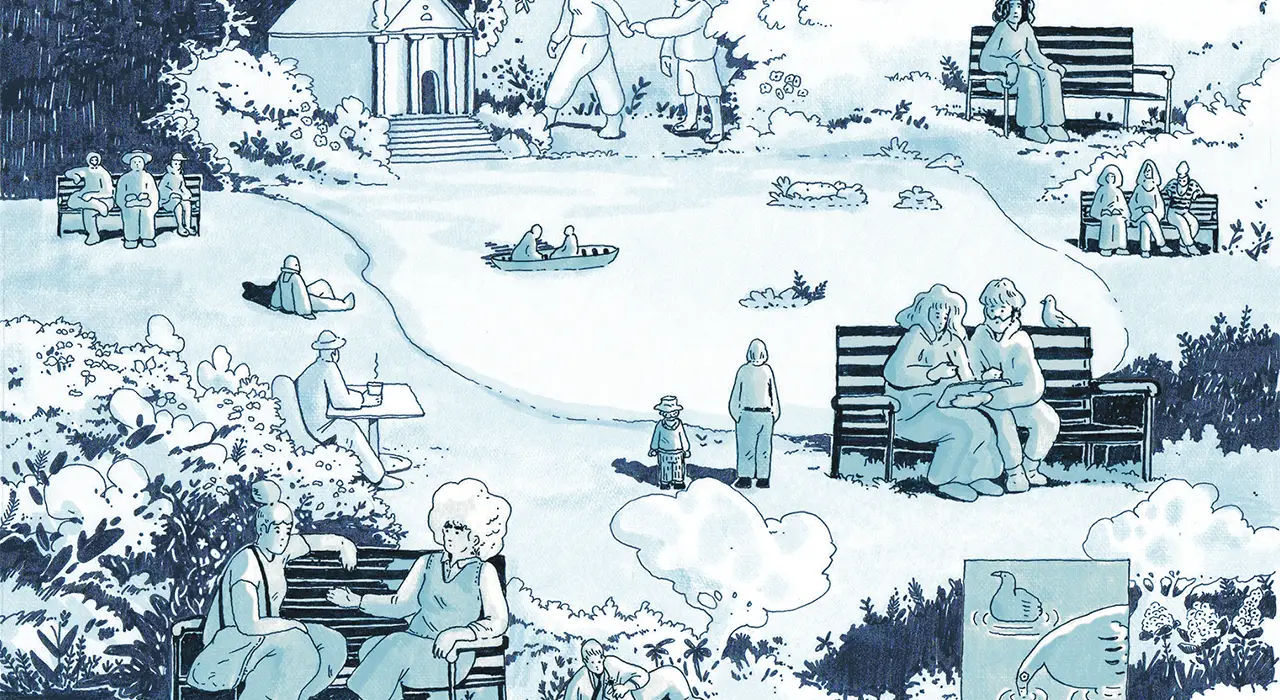

En fin… Algún día lo verán con sus propios ojos, es más, ojalá lo puedan gozar con sus cuerpos mientras estén jóvenes, cuando llega la primavera –sobre todo en los primeros días, cuando el sol rompe las nubes y el aire es tan cristalino que da pena caminar y atravesar su barrera de cristal– las mujeres abandonan sus sacos y se ponen sus faldas más cortas, los adolescentes –con sus hormonas alteradas– se buscan en los bancos de los parques y se besan sin pudor, ¿por qué? La respuesta está en el aire, mis queridos niños: los árboles también están excitados y sus flores liberan su polen. Nadie puede resistir tanta sensualidad: los humanos, simplemente, nos dejamos contagiar.

El profesor continuó dando ejemplos, la cabeza de cada uno volaba por los lugares más recónditos en busca de la sexualidad de los árboles, de pronto, una palabra para describir el contenido de una fruta –como su mentada “carnosidad”–, tomaba un sentido que antes nadie le había dado, y algo tan simple como morder un mango adquiría connotaciones pornográficas; recordé un árbol en la finca de mi abuelo que tenía las ramas entrelazadas y pensé que vivía en una eterna orgía y que sus raíces se masturbaban con la tierra. Ese día –luego de salir de clases– le dije a mi novio que nos quedáramos en la universidad. Dejamos que cayera la noche y nos internamos en un pequeño bosque cerca del lago. Hicimos el amor contra el tronco de un árbol.

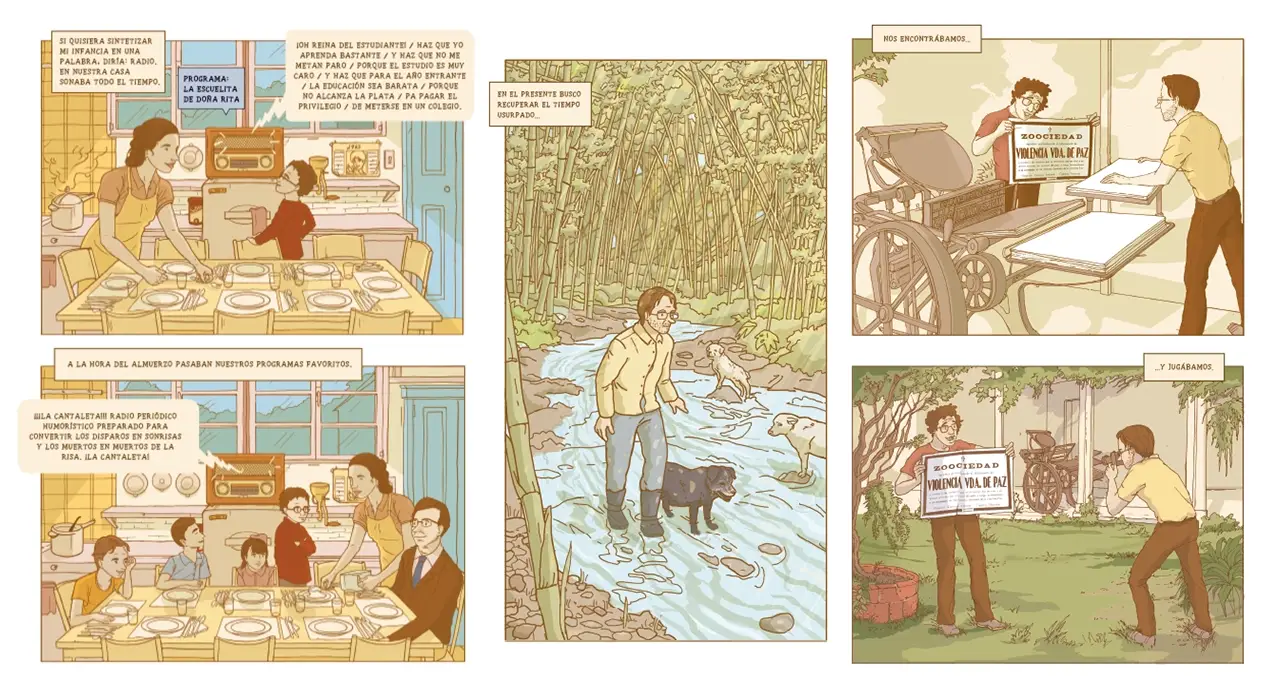

Nota: Fernando Gómez es editor de la revista Don Juan y de la revista Bocas. También es autor de las novelas Microbio y Salta cachorro.

Dejar un comentario