¿Será que odio a mi madre?

Salir de su cuerpo, responder a sus expectativas, parecerse a ella. ¿Cómo es amar y odiar a mamá al mismo tiempo?

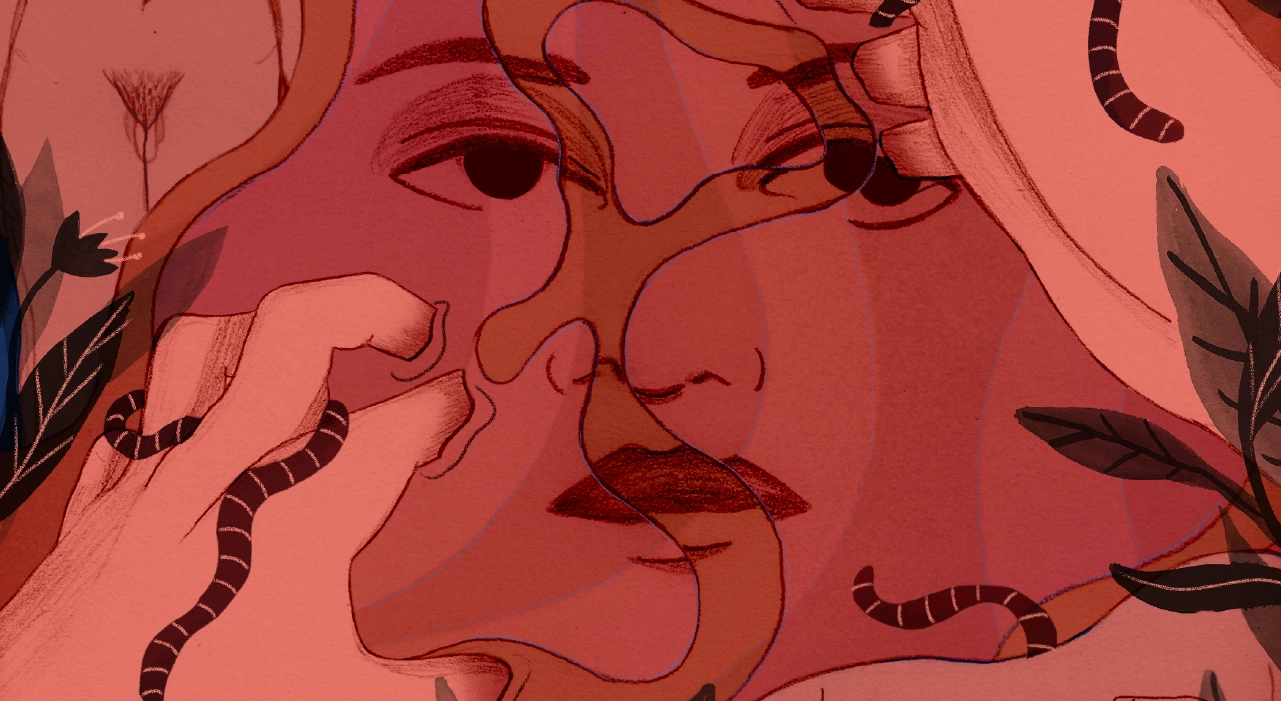

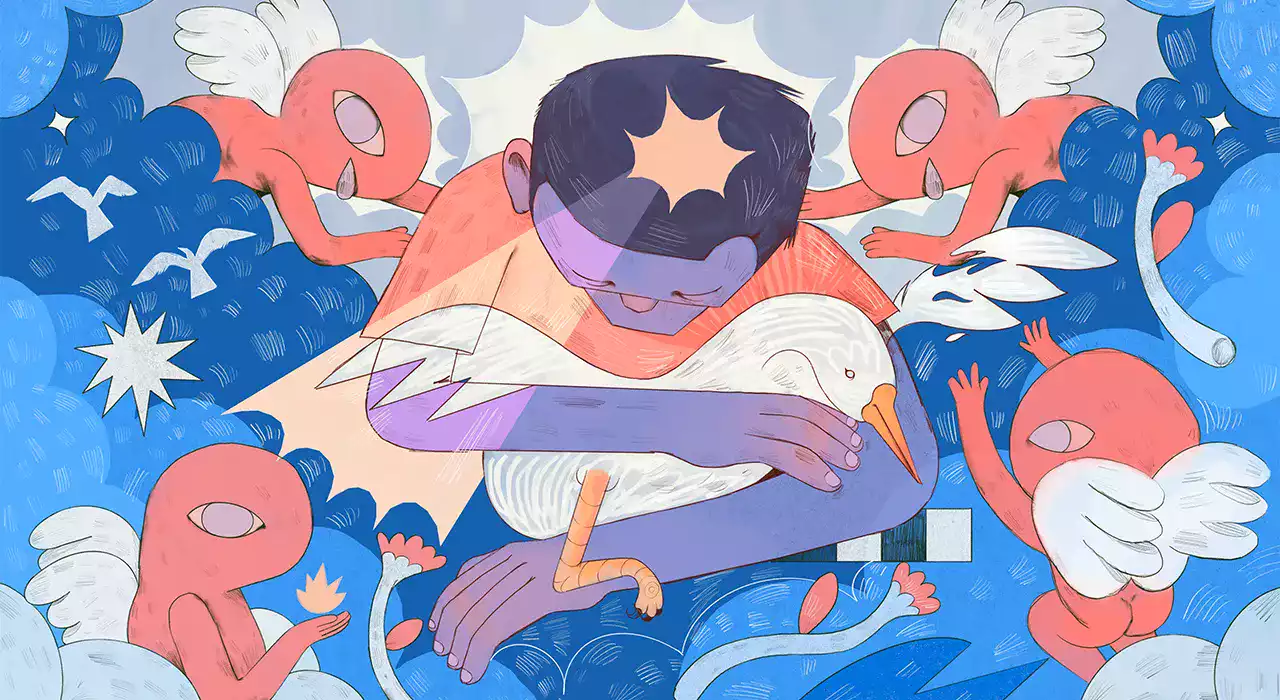

i madre es como un animal con brazos inmensos. Brazos suaves y protectores. Brazos que en medio de la dulzura tienen garras prestas para atacar. Ella también es una casita en medio de un bosque frío con fuego caliente, y, al mismo tiempo, una gran osa lista para atrapar a su presa, que casi siempre soy yo. Ni siquiera con mis novios el amor y el odio se han diluido tanto como en mi relación con mi madre. Hoy la amo, mañana no sé. Y así hasta el final de los tiempos.

No sé en qué momento empezó nuestra rivalidad, pero sospecho que desde que yo era muy pequeña. Tal vez desde que nací y mis abuelos me tomaron como suya; o quizá desde que mi abuela, es decir, su madre, me sintió como una hija y me volví su competencia; o, a lo mejor, desde que nos empezamos a parecer, tanto en lo físico como en el carácter, y ella se miró en este espejo y no le gustó lo que vio. No sé exactamente cuándo fue, pero entre nosotras hay una herida que, aunque hoy se siente cicatrizada gracias al tiempo y la terapia, persiste y en cualquier momento se puede volver a abrir.

Muchas veces me he preguntado si odio a mi madre, si soy como el cuervo del refrán que es capaz de sacarle los ojos a quien la crió. ¿Pero cómo es posible odiar a quien puso el cuerpo para que una exista? Y, sin embargo, pasa. “Amo a mi madre, pero es mi madre. Se supone que debo odiarla. Como ella un día odió a la suya y como mi abuela odió a mi bisabuela”, escribe Gabriela Wiener en Nueve lunas. Y también dice: “El amor entre dos mujeres, y más si una ha parido a la otra, es lo más parecido al amor pasional”. En Nacemos de mujer. La maternidad como experiencia e institución (uno de los mejores libros que se han escrito desde la maternidad feminista), la filósofa Adrianne Rich retoma el concepto de “matrofobia” de la poeta Lyyn Suckenick para hablar de esto: la matrofobia va más allá del odio a nuestra madre o a la maternidad, es, también, el miedo a “convertirse en la propia madre”.

Parecerse a la madre nos da miedo a muchas hijas. Las conocemos tanto que ver en nosotras lo que nos molesta, conflictúa u odiamos de ellas es un dolor que nos destruye desde lo más íntimo que tenemos: nuestra identidad. Darnos cuenta que no somos tan diferentes y que por más que intentamos ser en contraposición de ellas, terminamos fallando, nos hace incluso odiarnos a nosotras mismas. Por ejemplo, yo odio que al igual que mi madre quiero que todo se haga a mi manera y odio la ansiedad que me da cuando mis opiniones sobre el cuidado de mi hijo son ignoradas por su padre y él decide (como debe ser) seguir sus intuiciones, pues a mí me enseñaron que en ese tipo de cosas manda la mujer. Y aunque también amo y admiro mucho de lo que mi madre es, en lo que me identifico con ella, que suele ser en lo que más le critico, siento que soy como la serpiente que se muerde su cola y termina devorándose.

“Todas las mujeres son su madre”, escribe Anne Sexton en el poema Ama de casa. Y en esta misma línea, Rich dice: “Pero en un odio a la madre que llegue al exceso de la matrofobia, puede subyacer una fuerza de atracción hacia ella, un terror de que si se baja la guardia, se produzca la identificación completa”. ¿Será que las hijas en nuestro afán por no ser nuestras madres no nos damos cuenta de cómo nos acercamos a ellas? Por mi parte, mi vida se ha construido alrededor de llevarle la contraria. Mi mamá quería que estudiara algo que “diera plata” y estudié sociología. Mi mamá cree en Dios y tiene estampas en la casa del Señor de los Milagros, y yo soy atea. Mi mamá piensa que una chica educada es la que no habla más de la cuenta y yo digo lo que se me atraviesa y remato con un “gonorrea”.

Mi mamá me decía que la maternidad no era para mí -por mi nivel de egoísmo-, y decidí ser mamá. Mi mamá estaba segura que no me iba a salir la suficiente leche por las tetas para alimentar a mi hijo y llevo 20 meses de lactancia. Pero aun en esta lucha de opuestos terminamos siendo una. Soy altamente sensible, como mi mamá. Me irrito con facilidad, como mi mamá. Le tengo miedo a lo que no puedo controlar, como mi mamá. Odio el cambio, como mi mamá. Ella ejerce un poder sobre mí que aunque no me gusta admitir, sé que existe. Nuestro parecido es tanto que mi reacción casi siempre ha sido la de culparla por mis defectos.

Hoy, que compartimos la maternidad, me pregunto si en realidad la madre es la culpable de todo lo que somos. Confieso que me asusta pensar que así como he culpado a mi mamá, mi hijo lo haga conmigo. Tal vez por eso ahora la veo distinto. No se ha ido el conflicto ni el dolor (y tal vez nunca se vaya porque todas las relaciones humanas son ambivalentes), pero por fin entiendo lo injusto que es que el origen de todos los males recaiga en lo que hacemos o no hacemos las madres. Somos nosotras las que tenemos que actuar perfecto para que nuestrxs hijxs sean lo que otrxs esperan de ellxs, y si “fallamos” es nuestra culpa, nunca la del padre, nunca la de quienes nos rodean, nunca la de la sociedad que nos deja solas, nunca la del Estado con sus nulas políticas públicas. No, la culpa es nuestra por no crear “personas de bien”, es decir, seres adaptables, productivos, obedientes y afines al sistema. ¿Qué habrá sentido mi mamá cuando todxs le decían que yo era una malcriada incapaz de pensar en lo que ellxs querían para mí? Culpa, estoy segura. Y yo también creía que la tenía.

Sobre este tema hablé con Magali Contreras, psicoanalista argentina enfocada en la atención de adultxs, niñxs y familias, además de feminista y madre. Ella, que también ha hecho un proceso de resignificar a su mamá, me explica cómo se ha malentendido la figura de la madre.

—Que la madre sea la culpable de todo lo que somos es, en parte, un malentendido —me dice—. El psicoanálisis ha alimentado la idea de que los primeros años de vida son fundamentales para la estructuración psíquica de las personas y, por ende, para la sanidad mental. Y lo son, ya que el vínculo que el bebé establece con su cuidador es fundamental para que el ser humano pase de ser un cachorro a una persona constituída. El asunto es que una “madre” para el psicoanálisis nunca es “la madre de carne y hueso”. Y es acá donde está el malentendido: el sentido común lleva a pensar que las madres son las mujeres que han parido y criado niños y niñas, lo que ha llevado a que por los siglos de los siglos la función madre se equipare con la madre de carne y hueso. Así, el peso de este primer vínculo, que en verdad es la díada que se establece entre bebé y cuidador, el que sea, haya recaído en las madres.

Hace poco una famosa terapeuta humanista (al parecer esa formación existe), en un Instagram TV, dijo que si “mamá falla, todo falla”. La madre a la que ella se refiere (y a la que culpa irresponsablemente) es la que todxs hemos culpado: esa mamá de “carne y hueso” de la que habla Magali. Esa mamá definida en términos esencialistas y biológicos que es responsable de todo el cuidado de su cría por ser la cuidadora supuestamente “natural” de sus hijxs. Esa mamá a la que yo también le he recriminado mi ansiedad, insomnio, crisis de salud mental, e incluso lo bajita que soy y lo mucho que se me cae el pelo. Esa mamá que deshumanizamos, alejamos de su contexto, le exigimos que haga todo perfecto, se anule y pueda con todo sola. Esa mamá que ponemos en el paredón cuando no lo logra. Esa mamá que odiamos porque, como dice Adrianne Rich, “es mucho más fácil rechazar u odiar abiertamente a la madre que ver, más allá, las fuerzas que actúan sobre ella”. ¿Y cuáles son esas fuerzas? Podemos empezar con la misoginia de una sociedad para la que todo lo que entendemos como femenino es inferior. Nuestra madre, como hija de esta cultura patriarcal, representa “las restricciones y degradaciones características de la existencia femenina”, afirma Rich. Ella nos transmite el odio a las mujeres y a nuestro cuerpo; ella nos silencia y nos moldea a lo que “debemos ser”; ella nos trata con rabia y competencia; ella actúa de esa manera porque así fueron con ella. Y si nos resistimos, puede llegar a ser cruel.

La primera vez que experimenté el desgarramiento que produce la frialdad de la madre fue cuando tenía 17 años y me fui de su casa después de una pelea porque llegué tarde. Ese día, con los dientes, mis garras y un machete, corté el cordón umbilical invisible que nos unía. Le dije “adiós, mamá” con tanta violencia que se formó esta cicatriz queloide. Se trata de una cicatriz que se alimenta con alguna crítica porque no soy lo suficientemente ordenada, tranquila y, por supuesto, correcta. O cuando yo le reclamo por qué no fue la madre del “manual del bebé” (como si yo lo fuera). Han sido años en los que mi mamá y yo hemos dominado el arte de actuar como si no nos conociéramos. Sabemos disimular a la perfección el hecho de que ella me gestó, parió y puso el cuerpo para cuidarme y criarme. Hemos pasado meses sin hablar e incluso hemos estado al lado sin mirarnos. Aprendimos a vivir sin la otra. Tuvimos treguas que no duraban mucho. Nunca volví a pasar más de un mes en su casa y siempre preferí estar alejada de eventos que involucraran la familia completa. Su casa y todo lo que representaba era un no-lugar. Y ella todo lo que yo no quería ser. Desde hace once años vivimos ese camino de desencuentros.

Pero esta no es solo mi historia, pues el odio a la madre se puede pensar como un hecho sistemático y, por eso mismo, colectivo. Magali me cuenta que durante su adolescencia odió mucho a su madre porque era muy controladora y no disfrutaba la vida.

—Ella era solo laburo —me dice—. No la veía disfrutar, lo que yo veía era cumplimiento de obligaciones. Hoy entiendo que ella hacía lo que podía. Pero en mi adolescencia, donde yo solo veía a la madre, y no a la mujer, me daba bronca cómo era. Sobre todo porque las madres de mis amigas eran amas de casas y mi vieja no, entonces yo me preguntaba: ‘¿Por qué las otras madres tienen tiempo y pueden tomarse un mate con las hijas?’. Solo pude establecer una relación distinta con ella cuando me reubiqué como alguien diferente, cuando entendí que su lugar no era mi destino.

Mi madre también ha odiado a la suya. Hoy están en tregua pero, al igual que mi mamá y yo, han dejado de hablar meses. La abuela que yo conozco es dulce, me da todo lo que quiero, ha cumplido la función de madre muchas veces y es una de las mujeres que más adoro. Pero mi abuela también es mamá y como mamá es distinta, sobre todo dependiendo del género de su hijx. Con mi tío no hay reclamos ni peleas ni rechazos. Con mi mamá es dura, exigente e incluso cruel. Ella representa cómo la desigualdad de género empieza en la casa y, por eso mismo, como escribe Gabriel Wiener “una madre siempre tendrá en su hijo varón a su fiel defensor y en su hija, a su peor acusadora”. Y es así que si la tensión entre madres e hijxs puede llegar a ser compleja, entre madre e hija lo es aún más.

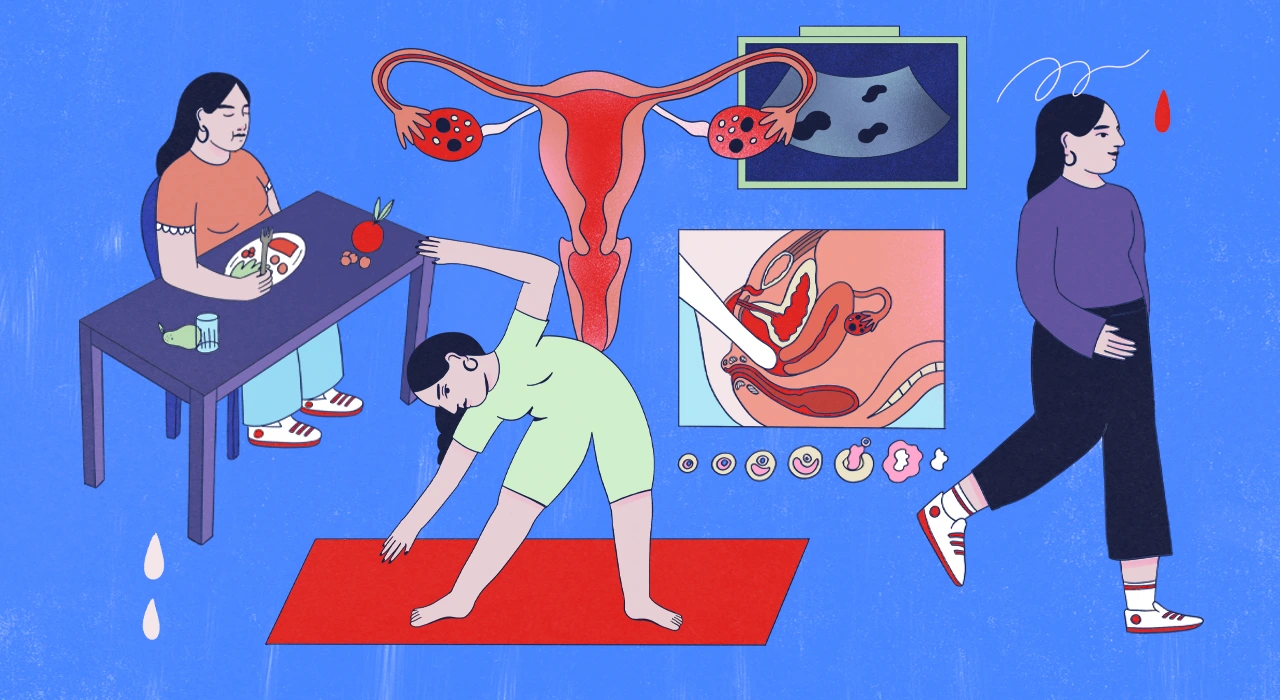

—La tensión madre-hija tiene muchas aristas —me explica Magali—. Una de ellas es que entre madre e hija hay algo que no sucede entre padre e hija: la similitud de los cuerpos, y con esto no me refiero solo al aspecto físico, sino a todo lo que psíquicamente puede aparecer con la identificación: convertirse en esa madre, ser igual o diferente, lo que representa el cuerpo femenino, lo que es ser una mujer en esa familia, lo que es ser madre allí, es decir, todo lo que ese espejo nos devuelve.

Por esa similitud de experiencias atravesadas en nuestro cuerpo de las que habla Magali, cuando quedé embarazada quería un varón. Un niño que fuera “un amante incondicional que me salvara del cliché de las relaciones conflictivas entre dos mujeres”, como escribe Wiener. Ese varón rompería con mi tradición familiar de las primogénitas mujeres y, por lo tanto, me pondría en un lugar distinto al de mi madre y abuela. Y la vida, burlándose de mí, hizo que en la semana 19 de embarazo la ginecóloga en una ecografía me dijera que mi futuro bebé era una niña. Fue así que, por un poco más de un mes, creímos que Nicolás era Lucía; fueron semanas donde lloré casi todos los días y en las que no se me salía de la cabeza que ella me iba a odiar tanto como yo a ella.

Solo pude hablar de esto con mi pareja y otrxs familiares un mes después (¿pues cómo una madre puede pensar y decir esas cosas?), cuando en otra ecografía nos dijeron que la médica pasada se había equivocado y que muy claramente se veían las “pelotas” de mi bebé. Esas pelotas me hicieron feliz, pero esa felicidad se sintió extraña. Era una felicidad con gotas amargas que provenían de una ruptura conmigo misma: ahí entendí que odiaba a mi hipotética hija por el miedo a ser mi madre, a repetir su historia, a tener un embarazo como el de ella, a parir como ella. Incluso ahora que pienso en esto, caigo en cuenta que tal vez por eso no me opuse a la cesárea, pues ella varias veces me dijo que el parto natural es de “verdaderas madres” y yo, para demostrarle que las verdaderas madres podemos parir como se nos dé la gana, terminé buscando que me sacaran a Nicolás.

Otra vez, existiendo en contraposición a mi madre. Y no es que ella tuviera la razón (porque ser madre no depende del método), pero en otras ocasiones la ha tenido y aún así me he resistido. Es como si caer en sus manos me hiciera sentir débil, como si estuviera perdiendo una apuesta conmigo misma, la apuesta de no ser ella. El miedo a ser la madre, este odio que sentimos mujeres tan distintas en época, edad, procedencia, como Adrianne Rich, Anne Sixton, Gabriela Wiener, Magali, mi misma madre y, por supuesto, yo, debe tener sus raíces en algo estructural para que sea una experiencia tan colectiva. Y si nos queda alguna duda, hagamos el ejercicio de pensar cuántas historias, mitos, libros, películas hay que retratan este odio y nos daremos cuenta de que hay algo de fondo allí.

Eso estructural puede explicarse, desde el sentido común, como algo “natural” que nos hace odiar a nuestras madres porque sí, porque así debe ser, porque nos debemos separar de ellas; sin embargo, me niego a naturalizar este conflicto. Si vamos a la psicología para entender de dónde podría venir ese “odio”, hay que ir a cuando éramos bebés y no sabíamos que somos distintxs a nuestras madres (esto es independiente del género). Luego, poco a poco, fuimos teniendo conciencia de que no somos ella y en nuestros primeros años de vida pasamos por una serie de crisis de ansiedad por separación en las que, según la literatura psicológica, aparece la necesaria autonomía y el terror a un mundo que enfrentamos solxs. De estos movimientos psíquicos naturales nace el conflicto hacia la madre, pues empezamos a tener la conciencia de que ella (o quien cumpla su función), ahora como un ser distinto a nosotrxs, nos pone límites, nos dice “no” y ya no es solo placer (si es que en algún momento lo fue). No obstante, ante tanta “naturaleza”, nos tendríamos que preguntar: ¿cuándo aparece el odio sistemático a la madre? y ¿ese odio es natural o una construcción social?

En los encuentros de madres en los que he participado (casi siempre como tallerista), ha aparecido esta discusión. Varias veces se ha apelado, principalmente desde algunos aportes psicológicos, que el odio a la madre es natural y hasta beneficioso, pues solo siendo en contraposición de ella logramos ser personas independientes. Este mismo debate lo he tenido con mi compañero, que siempre me dice que lxs hijxs se deben rebelar contra su mamá y papá y nuestras ideas para formar las suyas propias. Y aunque suene lógico y esté parcialmente de acuerdo, hay algo que me molesta de estos argumentos: el uso de la naturaleza psíquica de las personas (en este caso la de lxs adolescentes, quienes, es verdad, se rebelan contra sus padres y empiezan a tener otrxs referentes) para explicar un odio sistemático a la madre. Tal vez esa rebelión pueda explicar una parte del conflicto con nuestrxs cuidadores más íntimos, pero creo que deja de lado el factor social, el cual para mí es determinante.

Vivimos en una sociedad atravesada por el patriarcado. En la que las madres que cumplen con los valores patriarcales son glorificadas y sacralizadas al mismo tiempo que las encargadas de transmitir lo que es ser una “mujer de bien”. Como escribe Alma Guillermoprieto en ¿Será que soy feminista?: “Son mujeres las que llevan a cabo la ablación del clítoris de las niñas, y también las que les enseñan a sus hijas y nietas a servirles primero a los hombres y a comer ellas de pie en la cocina”. Nosotras encarnamos el patriarcado y de acuerdo a sus valores criamos a nuestrxs hijxs. Y volviendo a mí, mi mamá no escapó de esto. Sin duda, ella hizo lo que pudo con lo que tuvo, y dentro de lo que tuvo estuvo toda la carga social de cómo se cría una niña en nuestra sociedad. El odio que he sentido por ella, ahora lo entiendo, es un odio social: el que tenemos hacia las mujeres, con el que se justifica nuestra supuesta inferioridad, el odio que sentimos porque nuestras madres nos transmitieron toda esta mierda.

Y si comprendemos esto, tal vez, estemos un poco más cerca de desnaturalizar el odio a la madre y podamos verlas con otros ojos para construir relaciones distintas con nuestrxs hijxs (más equitativas, por ejemplo). Y quizá dejemos de sufrir tanto por parecernos a ellas. E incluso, a lo mejor, ese es el camino para que la solidaridad (no me gusta mucho el concepto sororidad) también incluya a nuestras madres, porque “hasta que entre madre e hija, entre mujer y mujer, a través de las generaciones, no se extienda una línea de amor, confirmación y ejemplo, las mujeres, errarán siempre en el desierto”, escribe Adrianne Rich. Yo no sé ustedes, pero en mi feminismo también cabe mi madre, y ya no me da miedo aceptar que a veces sueño con un abrazo de ella que me vuelva miniatura, me arrulle, me lleve a mi casa original, su vientre, y volvamos a ser una.

Suscríbase a nuestro boletín

Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.

Dejar un comentario