Llegaremos a tiempo. ¿A dónde?

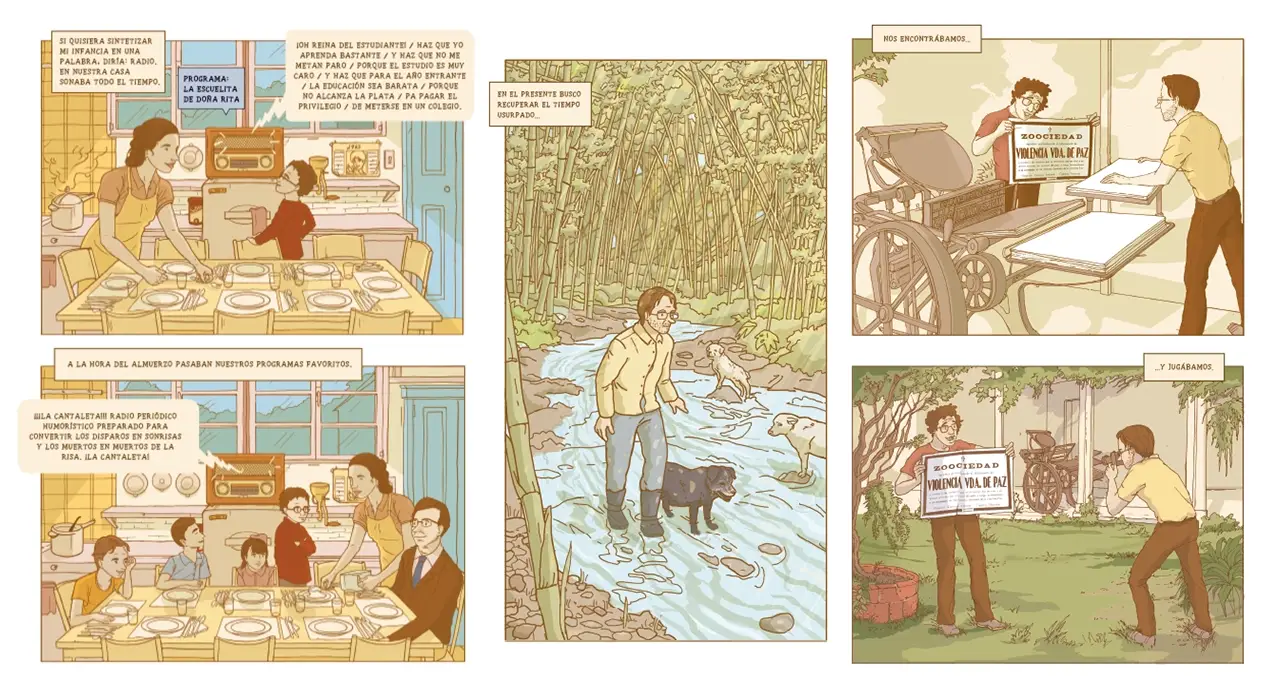

a velocidad a la que se mueve el mundo de hoy es propia de nuestros tiempos. No siempre ha sido así. Hace más o menos un siglo, las empresas norteamericanas comenzaron a implementar una nueva forma de producción basada en la fabricación en serie de artículos de consumo masivo.

El ritmo frenético que nos impone el mundo de hoy, hace que imprimamos tal velocidad a todos nuestros actos cotidianos que a veces nuestra propia vida nos rebasa.

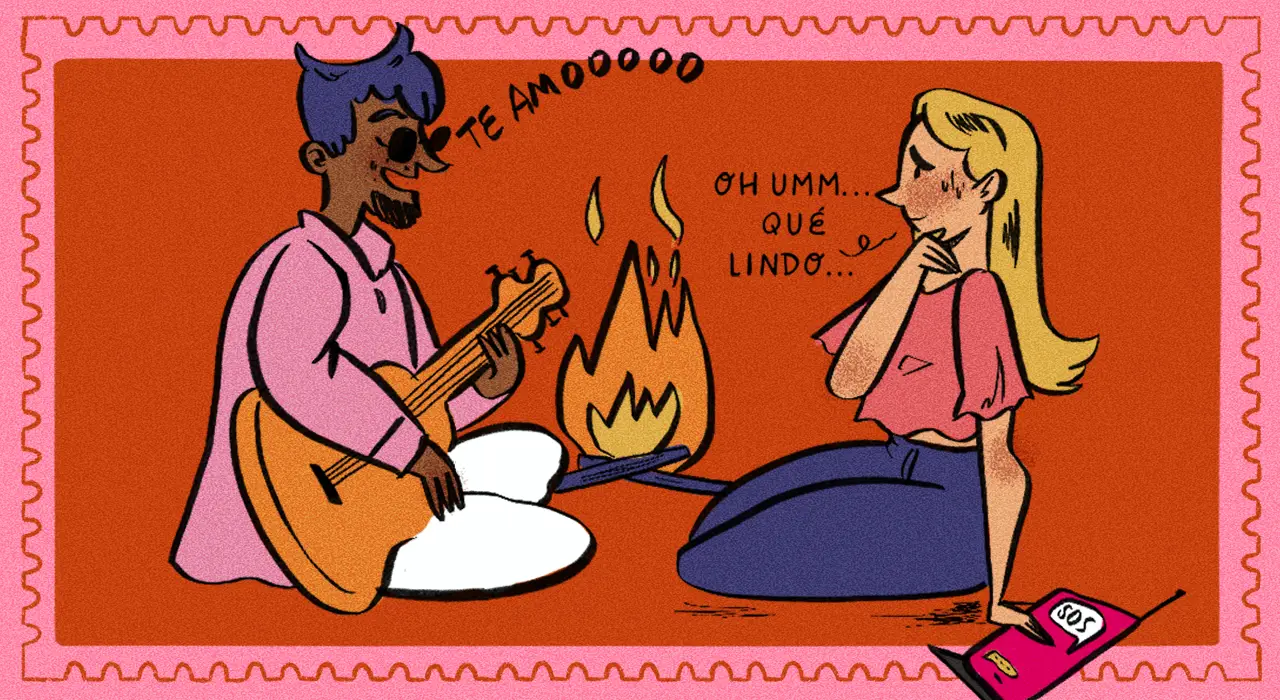

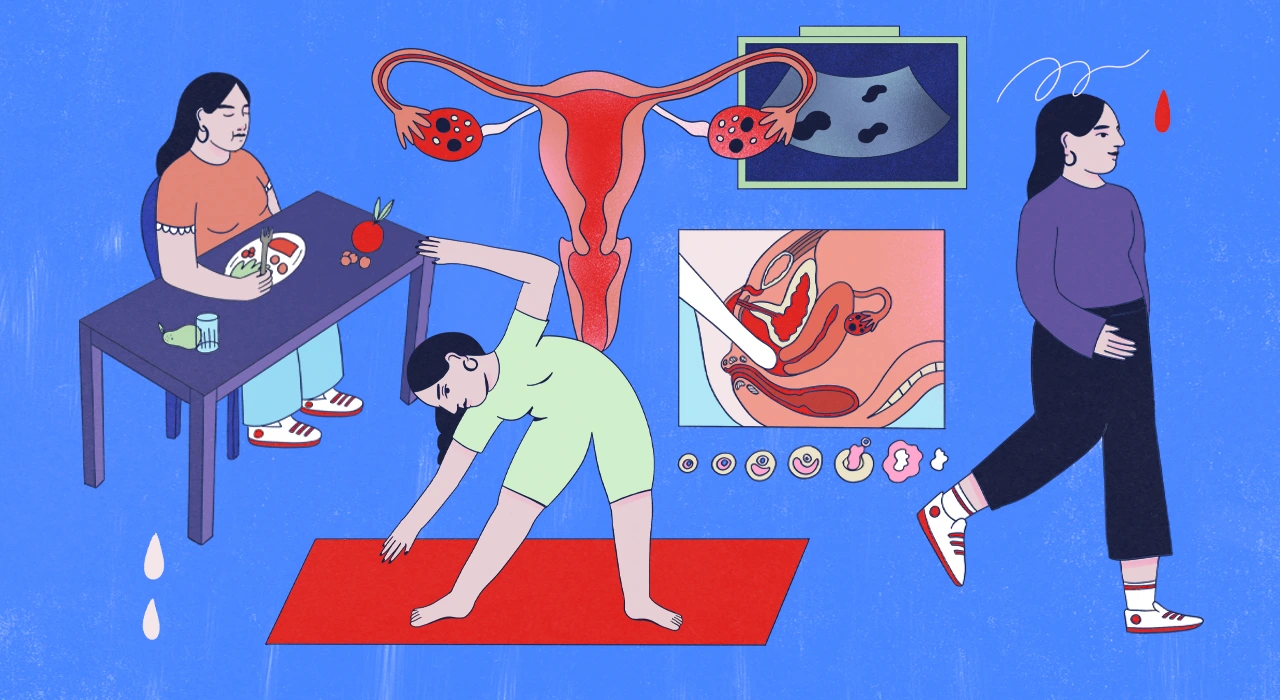

Todo debe hacerse bien y a un costo razonable, pero sobre todo rápido. Todo. Desde ducharse y lavarse los dientes –para llegar temprano al trabajo, claro– hasta graduarse, casarse, tener hijos y adquirir una hipoteca. Todo. Las chicas de catorce años que aún no tienen novio sienten que las va a dejar el tren; los muchachos de diecisiete que no han logrado que les presten las llaves del carro sin dar muchas explicaciones, sienten que no conseguirán cómo conocer y sorprender a la que será la madre de sus hijos; los universitarios que apenas comienzan su carrera, sienten que deben terminar pronto sus estudios para ponerse a trabajar y ganar dinero; los trabajadores sienten que los ascensos en la empresa son evidencia de que aumenta su valor; las profesionales treintañeras que aún no son madres, sienten que si dan gusto a sus instintos maternales, no podrán ser competitivas en el mundo laboral… En fin, nos hemos metido en un ritmo de vida frenético que no nos deja tiempo para pensar en la lógica que de lo que hacemos y lo que sentimos.La velocidad a la que se mueve el mundo de hoy es propia de nuestros tiempos. No siempre ha sido así. Hace más o menos un siglo, las empresas norteamericanas comenzaron a implementar una nueva forma de producción basada en la fabricación en serie de artículos de consumo masivo. Eso generó que los grandes almacenes (aparecieron los grandes almacenes) se llenaran de productos que satisfacían toda suerte de necesidades, desde la refrigeración de los alimentos hasta la suavidad del pelo. Una naciente clase media norteamericana encontró que el confort se hallaba al alcance de la mano: bastaba con tomarlo de la estantería. Esta forma de producción en serie iba necesariamente acompañada por una cultura del consumo, por lo que hoy llamamos la sociedad de consumo. En otras palabras, la producción de artículos de consumo masivo requiere que haya gente que los compre, es decir, consumidores; y que esa gente compre porque necesita. Es claro que el refrigerador es un avance notable, o la lavadora, o el automóvil, o el gramófono; pero, ¿y el champú? ¿Y los cigarrillos? Y es ahí, en ese tipo de productos que no necesariamente satisfacen necesidades importantes, donde radica el quid del acelere al que me refiero.

Porque la industria de productos de consumo masivo (que es muy importante en Estados Unidos, de hecho, de ella depende el 35% del PIB) necesita que nosotros necesitemos y compremos cosas que en principio no necesitamos. Quien puso en práctica este concepto de forma más ingeniosa fue el fundador de la Sony, Masaru Ibuka. Cuando Ibuka comenzó su negocio en Tokio en 1945, puso un aviso en la puerta de la sede de su compañía (un piso abandonado en un viejo edificio del centro de la ciudad) sin tener muy claro qué era lo que iba a producir. Comenzó reparando radios, diez años después había inventado el primer transistor japonés y años más tarde sorprendió al mundo con inventos como la grabadora y el walkman. Este tipo de inventos, hoy imprescindibles en la maleta de cualquier joven, no fueron necesarios hasta que Sony los inventó. Antes de que ellos existieran nadie sintió la necesidad de escuchar música a través de audífonos mientras realizaba otras actividades. Sony creó esa necesidad.

Pues bien, esa lógica que se instala en nuestras mentes con la economía del consumo masivo, hace que nuestras necesidades sean creadas –y recreadas– cada vez más rápido. Así, ideas como innovación o vanguardia se convierten en valores por sí mismos, es decir, lo nuevo es bueno simplemente porque es nuevo. Lo que no es nuevo, es viejo, está desgastado, está out o es anacrónico:

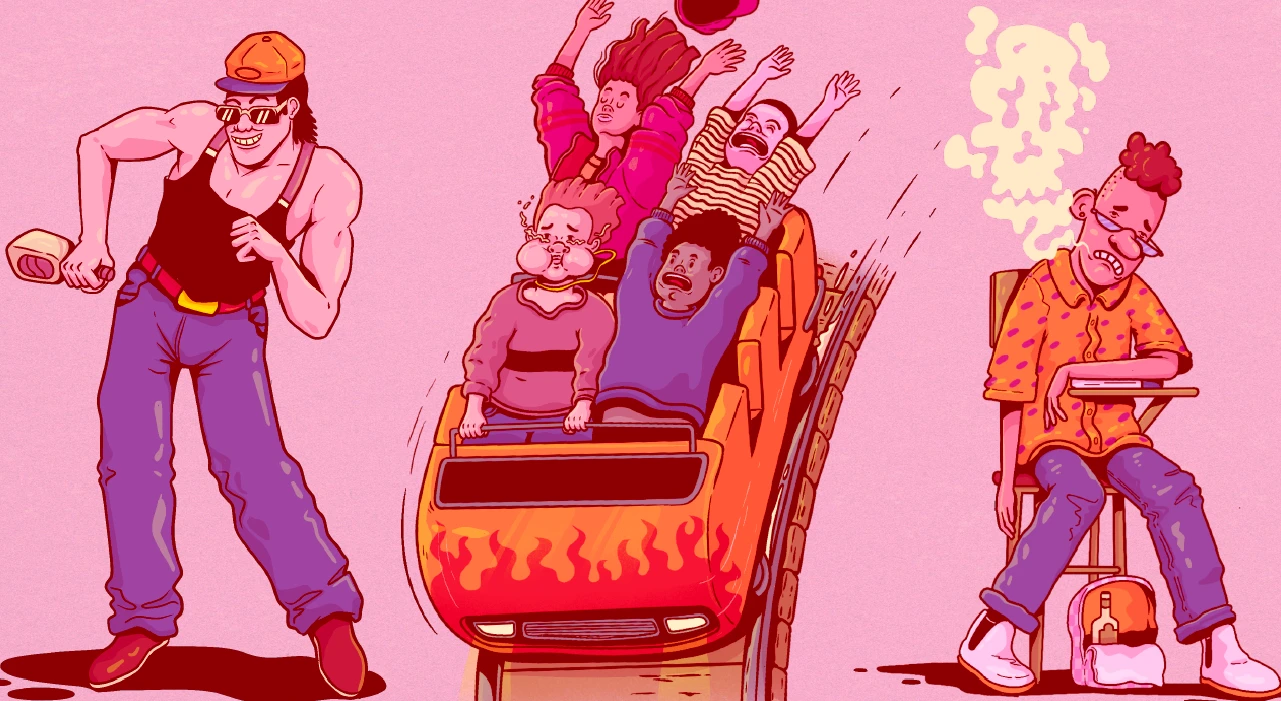

No vale la pena; es mejor mirar hacia adelante. Y esta percepción de las cosas, efímera, inmediata, hace que todo en nuestras vidas deba ser remplazado rápidamente a riesgo de quedar desactualizado. Y lo más preocupante: como la satisfacción de esa forma de necesitar es imposible –nunca podremos estar plenamente satisfechos cuando consumimos–, nos frustramos y creemos que la solución está en acelerar el ritmo: El ritmo de crecimiento económico, el ritmo de productividad en las empresas, el ritmo en el ejercicio para bajar de peso, la frecuencia de las relaciones sexuales para sentir sólida nuestra autoestima, las veces que hacemos un buen negocio, la cantidad de parejas de las que presumimos... Creemos que la solución está en aumentar la velocidad. El problema está en que de ese modo también aumentamos la frecuencia de las frustraciones, creando así un círculo vicioso.

Redundaría si insisto en la necesidad de comprar cosas nuevas. Pensemos por ejemplo en lo que dura en promedio un matrimonio. ¿Cinco años? ¿Siete años? ¿Cuánto dura un empleo? ¿Tres meses? ¿Un año? Pensemos en lo que dura una sociedad, un negocio. Hace unos años, en Colombia existían unas empresas constructoras reconocidas, que nos acostumbraban desde niños a ver sus logos en las vallas de las obras públicas. Ahora están de moda las “uniones temporales” que se deshacen una vez terminado el contrato con el Estado y nadie vuelve a saber de sus socios. Pensemos en cuánto dura un partido político. ¿Diez años? Así, ¿cómo se pueden construir discursos políticos coherentes y a largo plazo?

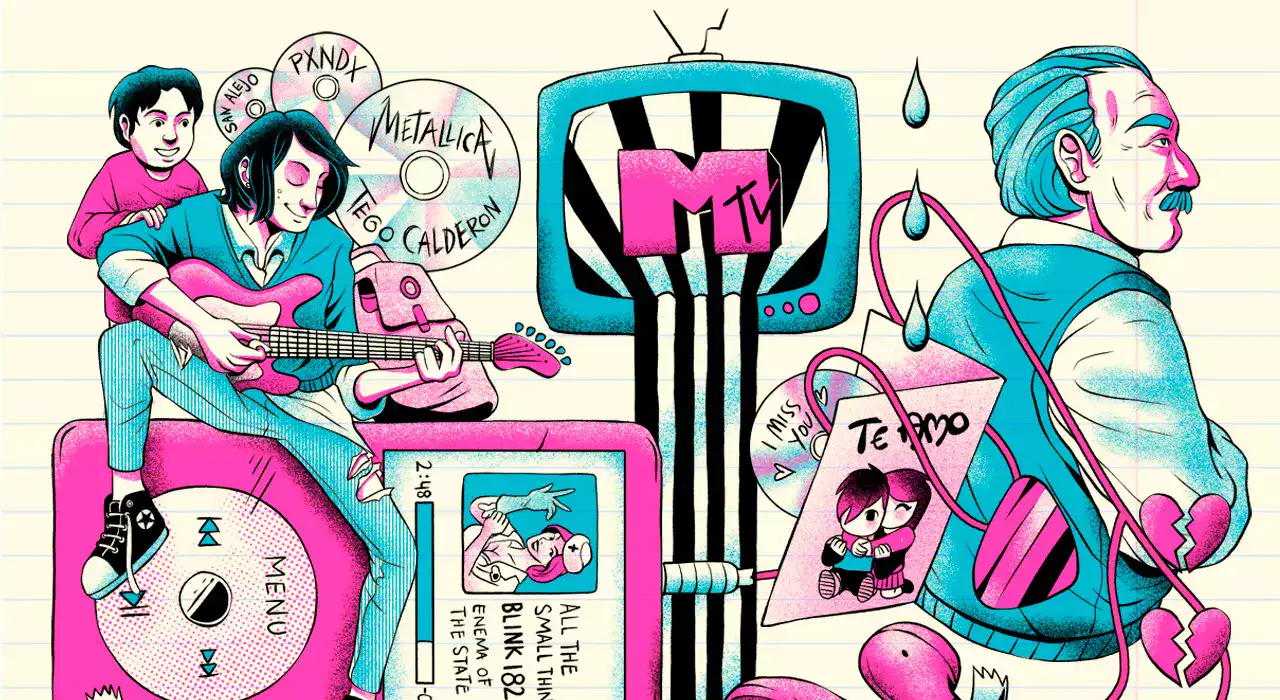

La prisa se apodera de nuestras vidas y no nos deja tiempo para vivir. Todo se hace efímero, nada tiene duración. Y lo que se prolonga demasiado en el tiempo comienza a generar sospechas. Pienso que uno de los aspectos más perversos de este ritmo frenético tiene que ver con los proyectos de vida de las personas. En particular, los jóvenes perciben que el mundo les exige involucrarse en el sistema de manera eficiente y rápida, pero las ofertas que provee el sistema no son alentadoras. Con uno de los salarios mínimos más bajos del mundo y un mundo laboral desregulado en el que los trabajadores están cada vez más desprotegidos, los jóvenes se enfrentan a la encrucijada de salir al mundo a jugarse la vida, el futuro y el éxito, sin mayores posibilidades de cumplir su sueño. Un sueño que ha sido impuesto. Un mismo sueño para todos. Por eso lo jóvenes que se atreven a asumir de manera diferente su tiempo, su vida, es decir, vivir a otra velocidad, son señalados como extraños o desadaptados por el pensamiento mayoritario. Pero sé de estudiantes que escogen su carrera profesional en contravía de los deseos de sus padres, por ejemplo. Sé de altos ejecutivos que abandonan la comodidad que les ofrece un generoso sueldo, por seguir el sueño de sus vidas y convertirse en cocineros o navegantes. Sé de yuppies que sienten envidia por la vida reposada y plácida de un escritor. En resumen, sé de personas que buscan imprimirle un ritmo sosegado a sus vidas y han encontrado la posibilidad de disfrutar cada momento, al margen del vértigo que sacude al resto de las personas.

¿No será tiempo de bajar la velocidad?

Suscríbase a nuestro boletín

Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.

Dejar un comentario