Pleistocénica

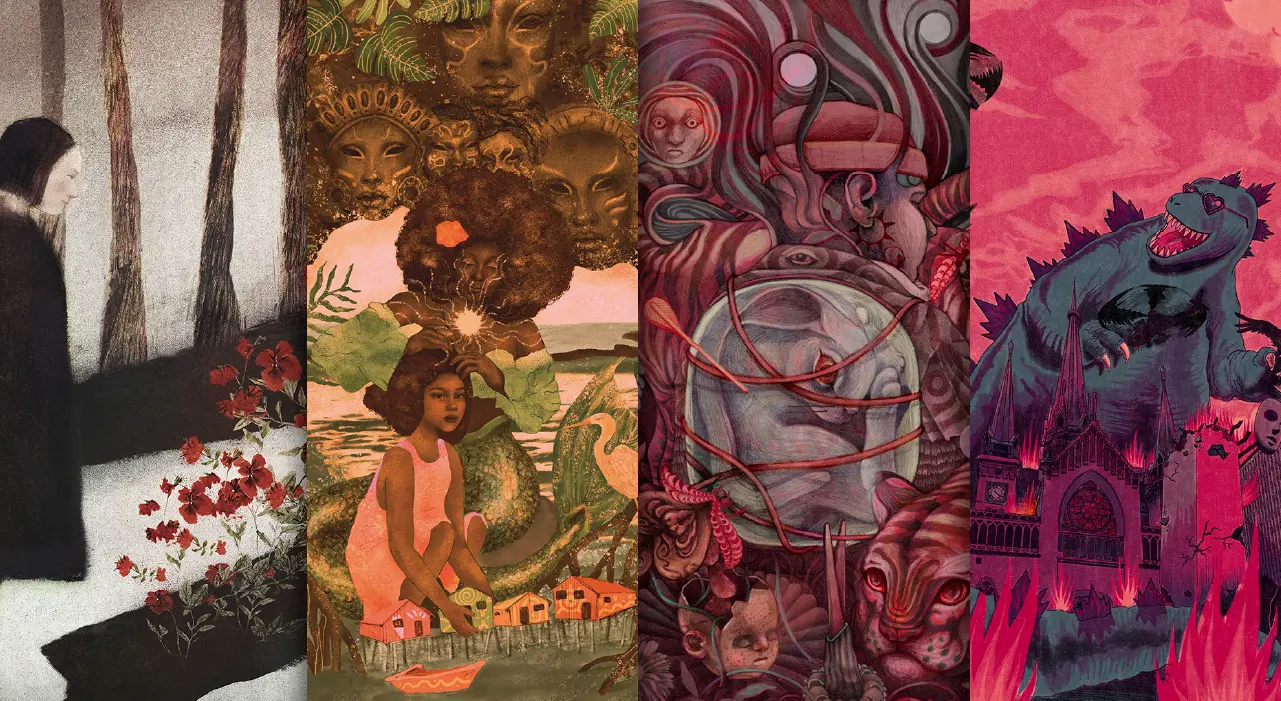

¿Veinte mil años no es nada? ¿La tecnología nos permitirá revivir personas de otra era, como una especie de Jurassic Park humano? Este es un adelanto del libro Bestias, publicado por Laguna.

Ella, sentada frente a la inquietante geometría del escritorio, con sus glúteos en total equilibrio sobre el cuadrado de la silla, trataba de recordar lo que había pasado entre el momento de su muerte y el dolor inherente a la resurrección. El largo despertar, el entumecimiento. Las rutinarias torturas con objetos animados. Los rayos que retumbaban en su cabeza, las jaquecas y las taquicardias que sobrevenían.

Todas las mañanas, la misma mujer de traje blanco repetía en ella un ritual monocorde: la masajeaba de arriba abajo, de izquierda a derecha, haciendo siempre los mismos movimientos: en círculos, después golpes con el filo de las manos y al final con las manos en cuenca. Después le tomaba las piernas, encoje, estira, arriba, abajo, los brazos, encoje, estira, arriba, abajo, atrás, adelante, uno, dos, tres, cintura, izquierda, derecha, uno, dos, tres… y ella no entendía las palabras pero respondía a esa rutinaria forma de cariño y de abrazo como si esa gente fuera incapaz de consolarla de otra manera por la angustia y la incertidumbre. Lo cierto es que después de muchas mañanas de repetir el ritual, los músculos le respondieron lo suficiente como para poderse levantar.

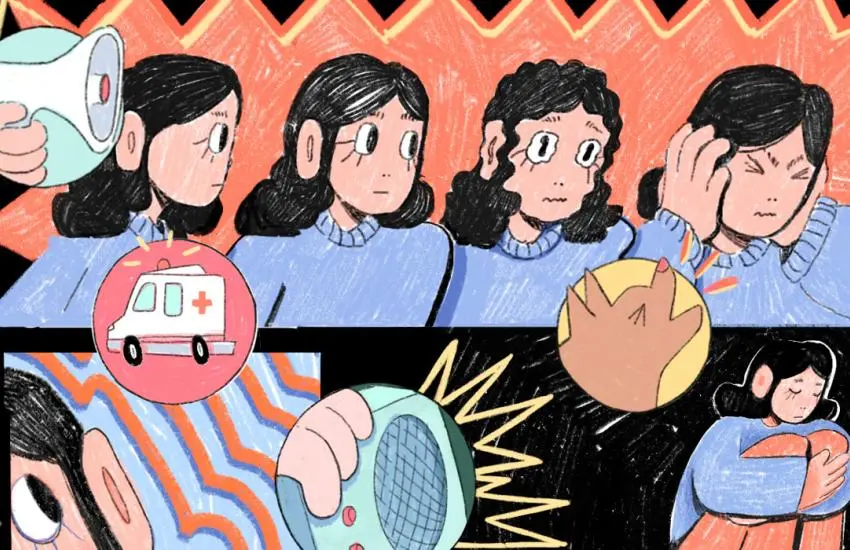

Cuando pudo hablar, rodeada de un grupo de esas personas, intentó hacerse entender. Quería saber dónde estaba y quiénes eran ellos. Sin embargo, el idioma que ella hablaba, para ellos sonaba como una sucesión de gorjeos, chasquidos, chillidos, vagidos, gruñidos y señas incoherentes. Solo uno de ellos, un macho de ese clan tan diferente al suyo, la miró con algo más que curiosidad. Se tomó la barba con la mano, entrecerró los ojos y dijo que quería estudiarla, pero los otros le dijeron que no era para eso que lo habían contratado. Ella fue incapaz de entender los sonidos que ellos emitían.

Mientras tanto, seguía las instrucciones de la mujer monotemática y movía las piernas, los brazos, las piernas, los brazos, hacia arriba, hacia abajo, durante una hora exacta, y fue cuando hizo un aterrador descubrimiento: el reloj. El círculo en la pared, como una copia de la luna y una copia del sol, al latir acompasado con el paso de los astros sobre el mundo de los vivos, la hacía preguntarse si acaso eran los dioses quienes gobernaban sus manecillas o si ese objeto simple era el responsable por el crecimiento de las plantas, la muerte de las mariposas, las cosechas y todo lo que se movía y cambiaba en el universo. Luego el reloj ya no ocupó su mente, porque le enseñaron una nueva lengua.

Por la premura de su acudiente –es decir, de la empresa que la había mandado revivir–, el vocabulario se vio reducido al que puede tener un perro en palabras humanas: ciento cincuenta. Quizá exagero. Tal vez eran un poco más. Digamos que doscientas para ser más justos. Y con ese vocabulario reducidísimo (que además poco servía para comunicarse por la calle con la gente de este siglo) se demoró más o menos un mes. Sin entender del todo lo que oía, una vez alcanzó a oír que ni su aparato fonador ni su cerebro estaban preparados para tanta sofisticación. Pensó que hablaban del trabajo que le costaba adaptarse y hacer lo que le pedían.

Un día la vistieron, y el mismo grupo de extraños le contó en esa misma lengua que toda su gente había muerto, que no volvería a ver a ninguno de los miembros de su clan. Ni a su compañero, ni a las ancianas, ni a su hijo. Le explicaron que habían pasado unos veinte mil años entre su muerte y la existencia de esta cultura que la había revivido (ella solo sabía contar «uno» y «muchos», así que el antropólogo del equipo se dio un trabajo enorme para poder explicarle). La enfermera se inclinó para preguntarle si se sentía bien. Todos en la sala esperaban una respuesta y ella lo único que hizo fue levantar el brazo y tocarle el rostro. La cara casi plana, la frente hundida, las cejas tímidas, los pómulos diáfanos, la boca fina, y luego se tocó su propia cara, tan distinta. Sintió sola su cara y sola su lengua. Íngrimo su cuerpo cubierto con vestiduras extrañas, aunque fueran suaves, delgadas y livianas, como queriéndole decir que todo iba a estar bien. Tristes sus pies envueltos en esos zapatos.

Les preguntó, apenas pudo juntar las palabras, por qué era ella quien debía atender al público, por qué no podían ser ellos, que hablaban muchas más palabras que ella y que se entendían entre sí. Nadie quiso explicarle.

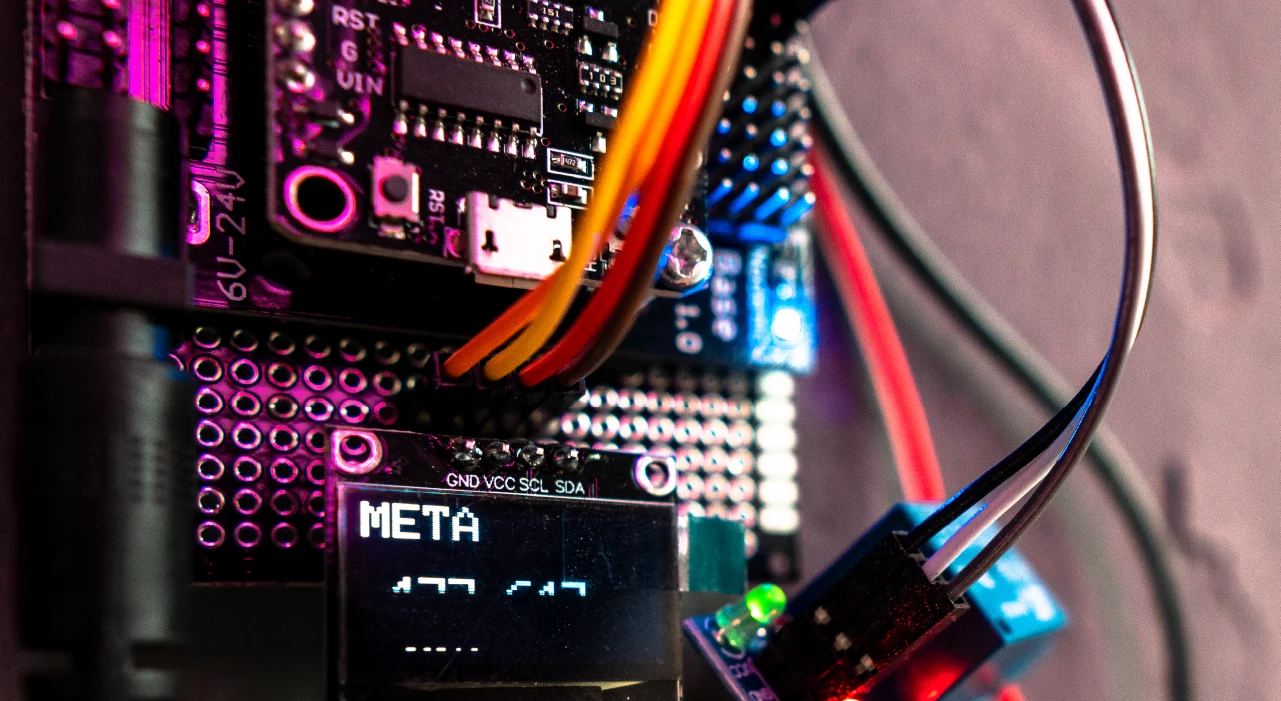

La llevaron ante un animal enorme, sin pelo, que la aterró, más aún cuando los vio pellizcarlo y levantarle un pedazo de costillar para meterla adentro. El tiempo que duró despierta no hizo sino preguntar por qué el animal no tenía tripas. Gritaba abrumada por los rugidos, el ronroneo constante, los chillidos, las frenadas bruscas. Hasta que decidieron inyectarla y dormirla. Despertó en una sala, le dieron algo para beber y cuando la vieron lista la llevaron a un cubículo lleno de cosas extrañas que al comienzo no supo si estaban vivas o si eran objetos.

Ahora sostenía el auricular en su oreja, conteniendo las ganas de metérselo a la boca para sentir la lisura, el sabor casi dulce. Repitió el libreto que le habían hecho aprender de memoria. Vio el afiche a la izquierda en la pared, que no podía interpretar porque no entendía la abstracción de la bidimensionalidad, pero que decía «Proyecto Crio-Evolución» y mostraba un recorte de prensa con su foto. Es decir, la foto de cuando la habían encontrado flotando en un témpano desleído de la Antártida, enterita, y la habían criogenizado hasta encontrar cómo revivirla.

Durante las investigaciones sobre las implicaciones de traer de nuevo a la vida a una raza como la suya, habían descubierto, no sin sorpresa, que en su ADN existía mucha menor propensión al estrés, a la ira, a las reacciones violentas. Infirieron, con base en ello, que los de su raza eran perfectos para trabajar en call centers y atención al público. Ella nada de esto lo entendía. Solo sabía que su única tarea era repetir, día tras día, el mismo libreto.

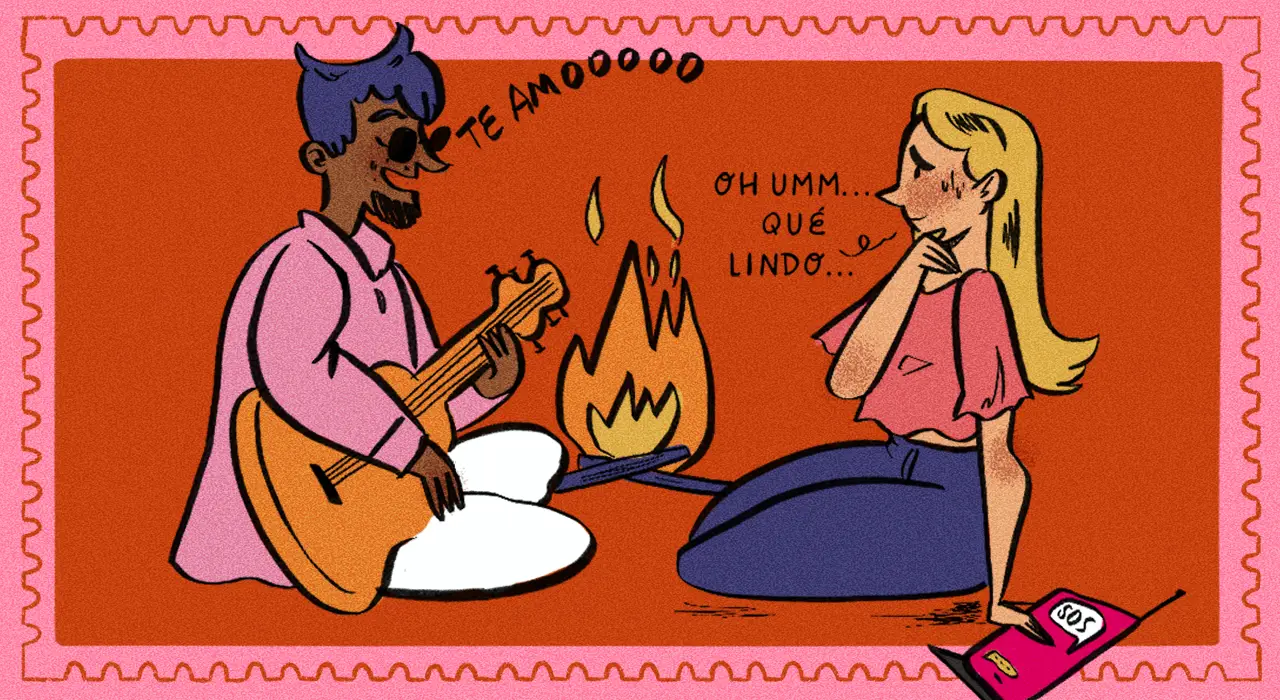

—Señora ***, le iamamos del depatamento de coranza del baco *** —decía.

Ella no entendía la mitad de lo que le decían, solo detectaba, por el volumen y el tono, que algunas de las voces en el aparato no se alegraban de oírla.

—Es impotante que lealice su pao poque si no, pasará a cobuo juríco —y sin querer soltaba algunos gorjeos y chasquidos intercalados con las sílabas. En el aparato, las voces se derramaban aún más en gritos y palabras que, de tanto oírlas, comenzó a aprendérselas. Pero cuando le repetía al lingüista, «letasada», «gorrenea», «ijebuta» lo único que obtenía era que este se pusiera muy rojo y evadiera las explicaciones. Nadie sabe si fue esa razón, yo quisiera creer que así fue, la que la llevó a entender que el deseo del Banco era acechar al cliente.

A su gente le era bien familiar el acecho. Acorralar. Que el otro sienta el poder sin saber de dónde viene ni cuándo le caerá la zarpa o la lanza encima. Solo que sus descendientes, con quienes ahora compartía oficina, habían sofisticado el arte de la caza. Ella, en su corto paso por este siglo, nunca entendió lo que significaba el futuro, o que ella estaba viviendo en él. Pero sin duda entendió que el fin de esa gente que la había revivido consistía en inventar artilugios, como la lengua y el teléfono, para la caza, oficio que, de alguna manera, se había vuelto un arte dedicado al acecho sin ataque. Quiero creer que fue por eso que la mujer de la foto, la mujer del pleistoceno, subió hasta el último piso del edificio y se dejó caer.

Suscríbase a nuestro boletín

Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.

Dejar un comentario